diary

コンクリート刷毛引き

「目黒の住宅」の外構工事で、コンクリート土間の部分があります。

写真は、建物の南庭コンクリート土間にシンボルツリーのためのツリーサークル(直径1m)を設けた部分です。

コンクリート土間の表面仕上は、意匠的には金ゴテ仕上としてビシッと押えたいところですが

雨天時などに万が一(履物によっては)、建物室内から出て足元がツルッと滑らないよう

今回の表面仕上は「刷毛引き(はけびき)」としました。

ただし、この刷毛引き仕上は

職人さんの技術が(上手いも下手も)そのまま現れるため、ちょっと心配です。

今回の現場では、きっちりと仕上げてくれるNさんがいましたので相談し

目の細かい刷毛引きでお願いすることにしました。

コンクリート打設後、硬化前のコンクリート表面に手で刷毛目を入れ、

最後に端部を小幅のコテで平らに押えるディテールとしています。

写真は、作業上手が届きにくい場所、

生のコンクリート面に手や足を着けないので

若手にベルトを持たせて仕事をしてくれているところです。

丁寧に仕上げていただき、ありがとうございました!

blog category:目黒の住宅

other categories

卒業設計審査会 2019.02

非常勤講師をさせていただいております愛知工業大学の建築学科、卒業設計審査会に行ってきました。

各学生さんが1年近く時間をかけてまとめた設計の審査会です。

30名の学生さんに対し、ポスターセッション形式、約1時間半で全て(1人5分程度)見てまわりましたが、この時間で提案内容を判断・評価するというのはなかなか難しい審査会でした。

個々の提案で読み取りにくい部分を質問しながら、あっという間に時間が足りなくなってしまい・・

気の利いたコメント・アドバイスを残せなかったなぁ、というのが本音です(反省)。

この学年は、私がはじめて非常勤講師として担当した1年生が4年になった年でしたので、何人かの学生さんは顔と名前を記憶しており、それなりに想い入れもありました。

学部の4年間でしっかりと成長したところが見え、当然各研究室の先生方のご指導のおかげではありますが、何だかとても嬉しく感じました。

プレゼンテーションのCG・模型のスキルはかなり磨かれていましたし、大人顔負け?という力作も何作かありました。評価の高かった2作、スナップ写真をUPしてみます。

既存建築に手を入れてリノベーション、コンバーションさせるなどの提案も多く、私が学生だった時代とは視点が変化していることも感じます。逆に、いろいろなヒントをいただいたようで勉強になりました。

審査する側が審査されているようなところもあり・・焦りますね。

建築の実務設計では、10年・20年と経験を積んでも、およそはじめての敷地条件だったり新たな課題に直面することの連続です。

学生さんは、大学の入学時には想像つかないほどのレベルで設計提案が出来るようになったと思います。

「はじめて行なう事柄にも臆せずチャレンジすれば、前向きに変えていける、何とかなる!」

というこの成長経験を社会に出ても生かし、大いに活躍して欲しいものです。

blog category:大学・教育

other categories

event/建築家展(四日市) に参加します

〜未来をのぞく住宅展〜

2019. 2/9〜2/11 三重県総合文化センター にて開催されます建築家展に参加させていただきます。

開催日時:

2/9 (土)〜2/11(月・祝)

時間は全日程共通 10:00~17:00 入場無料

開催場所:

三重県総合文化センター

2F・第2ギャラリー

住所 :三重県津市一身田 上津部田 1234番地

最寄駅:津(つ)駅(近鉄名古屋線、JR紀勢本線、伊勢鉄道)

主に東海エリアで活躍する 建築家が参加します。

全日程とも 入場・相談無料のイベントです。

建築家との家づくりとは?

建築、住まいに関すること全般で知りたいこと、

ご興味、ご質問などございましたらお気軽にいらしてください。

セミナー開催

イベント期間中は連日、建築に関するセミナーが開催されます。

2/11には hm+architects 伊原が

「ハウスメーカーと建築家との違い」について解説をさせていただきます。

理想の家づくりのはじまりとなる

建築相談会となれば幸いです。

blog category:出展イベント

other categories

外壁検査ほか

現在進行中の「蒲郡の併用住宅/House in Gamagori」で

外壁検査を行ないました。

外部足場の解体前、縦羽目板張り(レッドシダー)の外壁、RC打放し仕上の外壁、ガルバリウム鋼板の屋根をチェック・確認します。

写真は、敷地の北側に走る、東海道新幹線と平行に配置させた2Fヴォリュームの屋根です。

住宅としては比較的長細いプロポーションですね。

外壁の通気胴縁から連続させた屋根通気を棟換気までつないでいます。

ちなみに、ガルバリウム鋼板の立てハゼは

立上がり寸法を16mmほどとし、控え目・繊細な見え方に。

外壁・屋根とも大きな問題はありませんでしたが

一部の手直しを加えていただき、外部足場を解体します。

いよいよ足場解体!

西面/道路側

2Fの住居ヴォリュームが、スラブキャンティレバーで迫り出しています。

北面/外壁・住居エントランスまわり

南東より/全景。

1FをRC造、2Fを木造とした混構造の建築全体構成がついに見えてきました!

まだまだ内部仕上、外構工事が続きます。

blog category:蒲郡の併用住宅

other categories

足場解体

現場進行中の「目黒の住宅/House in Meguro」の現場確認。

ついに足場が解体され、外観が見えてきました!

角地に立つため、南西の交差点から建築全体が良く見えます。

計画地は、「第一種低層住居専用地域」でかつ、高さ制限が最も厳しい「第一種高度地区」の斜線制限を受けるため、建物全体の立ちを低く保ったヴォリューム構成としています。それでいて内部は、とても使いやすい回れる動線で水平に広がりを感じるプランとなっています。

カーポートやバルコニーといった壁面の機能的な凹凸により、シンプルな平面計画に個性ある外観を与えております。

存在感はあるけれど、低姿勢な雰囲気・・という全体イメージです。

これから内装仕上工事と外構工事、

竣工までもう一息、引き続きよろしくお願いします。

blog category:目黒の住宅

other categories

駿河湾のキリン

新年、新幹線での初出張です。

進行中の現場定例会議2件と、大学で担当させていただいている2つの授業へ。

毎度のことですが、朝は暗いうちに出掛け、新幹線に乗車します。

東海道新幹線では、途中の駿河湾近くを通る時タイミングを逃さなければ・・

南側の席から写真の風景、キリンたち(ガントリー クレーン)を見ることが出来ます。

このショットに興味ある方はあまりいらっしゃらないかも?ですが

今回、ほんの少しの時間しかお目にかかれない

日の出のキリンをちょうど写真におさめられました!

個人的には、何だか良い感じの初出張、朝の1枚です。

blog category:etc.

other categories

とらや 赤坂店

「とらや 赤坂店」/東京都港区

設計:内藤廣建築設計事務所

昨年10月にリニューアルオープンした後、訪れたいと思いつつ・・

お正月休み、1月2日に行ってみました。

以前あった9階建ての店舗が建替えられ、地上4階、地下1階/S・RC・一部SRC造の建築が生まれています。

扇形平面のR面ファサードをガラス張り、屋根をチタン仕上げとした外観。

お正月休みは元日も営業され、込み合っていたようですが、この日もとにかく利用者の出入りは、ひっきりなしでした。

喫茶利用は整理券発行に従い、しばらく待たせていただくことに。

一般の方が写真に入らないよう、ちょっと建築のスナップ写真を撮るのもタイミングがなかなか難しく・・待ちながら、という状況でした。

少し部分を拝見するだけでも、かなりのディテールへのこだわり・検討が感じられました。

カーテンウォールサッシも、特注のアルミ型材?と思われましたが、表面に繊細な刻みのテクスチャーが与えられていました。(この写真では読み取れない細かさです。かなりアップでないと写りません・・)

ガラスファサードに面して緩やかなカーブを描き、上階へ続く鉄骨階段。

2Fと3Fをつなぐ、内部の鉄骨廻り階段。

階段に限らず、どこも相当に手が込んでいます。

内装各所には、吉野のヒノキがふんだんに使用されているそうです。

そのほか、黒い漆喰壁もかなり迫力のあるものでした(利用者が多く、写真にはおさめられていません)。

ベースとなるグレー系の塗装色については

建築の各部はもちろんのこと、設備機器に至まで特注色で統一されているように見えました。

3F客席からの眺め。前面道路:国道246号線

外部から扇形で見えるチタン屋根部の鉄骨ストラクチャー。

軽快でありながらリズミカルで力強く・・

特に、サッシに向かって先端が細くなっていく鉄骨フレーム造形が、何ともシャープで美しく、見入ってしまいました。

トップライトによる奥行き感・陰翳表現など、さすが!のインテリアでした。

美味しさ・美しさのクオリティが高い「ぜんざい」と、簡素にして高雅な「建築」を一緒に味わうことができました!

blog category:建築視察

other categories

2019 初詣

新年あけましておめでとうございます。

建築Projectでご関係いただきました方々、また拙BLOGを見て下さいました皆様、旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。

2019年が素晴らしい1年となりますよう、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申上げます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2019年の初詣。

hm+architectsとしましては、毎年恒例ですが明治神宮へ行ってきました。

お正月の三が日で約300万人が参拝するといわれます明治神宮ですが、午前中も早めの時間ですと、それほどの混雑でもなく参拝することが出来ます。

<写真:大鳥居(第二鳥居)について補足>

1920年造営の木造明神鳥居で、

1961年の落雷により参道から向かって右側の柱を破損、その後1975年に再建されたもの。

高さ12m、幅17.1mという大きさは、木造の明神鳥居としては、日本最大とのこと。再建時に造営時と同様のヒノキを国産では確保することが出来ず、台湾で見つけられた樹齢1200年以上のヒノキが使用されたそうです。

今年は、雲一つない晴天に恵まれ

清々しい朝の参拝となりました。

御社殿(本殿)は銅板の屋根葺き改修工事も終え、堂々たる建築の姿を再び取り戻しています。

ちなみに・・

明示神宮の建築のあちこちでは「ハートマーク?」を見ることが出来るのですが、皆様ご存知でしょうか。

本殿の参拝前後におさめたスナップ写真をいくつかご紹介させていただきます。

建築の破風(はふ)中央にご注目下さい。

こちらは客殿。

こちらは御社殿と神楽殿の間、渡り部の屋根。

こちらは第三鳥居のすぐ脇、小屋根の破風でも見ることが出来ます。

さらに、南神門の金物各所です。

参拝者が跨ぐ金物にも。

格子の建具コーナー金物には、かなり集中しています!

2019年1月2日、

何だかちょっと穏やかな気持ちになった?初詣でした。

blog category:etc.

other categories

event/建築家展(横浜) に参加します

〜はじまりは、建築家との出逢い〜

2019. 1/11〜1/15 横浜ランドマークタワー31F にて開催されます建築家展に参加させていただきます。

開催日時:

1/11 (金)〜1/15(火)

時間は全日程共通 11:00~18:00 入場無料

開催場所:

ASJ YOKOHAMA CELL

神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2-1 横浜ランドマークタワー31F

神奈川エリア・首都圏を中心に活躍する、建築家が参加します。

全日程とも 入場・相談無料のイベントです。

建築家との家づくりとは?

建築、住まいに関すること全般で知りたいこと、

ご興味、ご質問などございましたらお気軽にいらしてください。

〜はじまりは、建築家との出逢い〜

イベントタイトルのように自分にあった建築家が見つかる

建築相談会となれば幸いです。

blog category:出展イベント

other categories

マルセル・デュシャン展

東京国立博物館の平成館で10/2〜12/9まで開催されていました

「マルセル・デュシャンと日本美術」展に行ってきました。

20世紀の最も偉大で謎めいた芸術家といわれる マルセル・デュシャン(1887 – 1968)

デュシャン没後50周年にあたる特別展ということで、フィラデルフィア美術館が所蔵する世界的に知られたデュシャンの作品コレクションが数多く見られる展覧会となっています。

日本で主要作品をまとまって見ることができる機会は滅多に無く・・

会期終了前に何とか足を運んで見ることが出来ました。

一部の作品を除き、作品の撮影可でしたので

いくつか写真をUPしてみます。

入口に、いきなりレディメイドの構築物として知られる

《自転車の車輪》(1964 レプリカ/オリジナル 1913)がありました。

来館者の心をガッチリつかんで展示がはじまります。

はじめに、1902年から1912年までの間の「画家」としてのデュシャンの作品が並びます。

作家の年代・表現の変化を追うように、アーチ型のゲートをくぐり抜ける形で展示されていました。

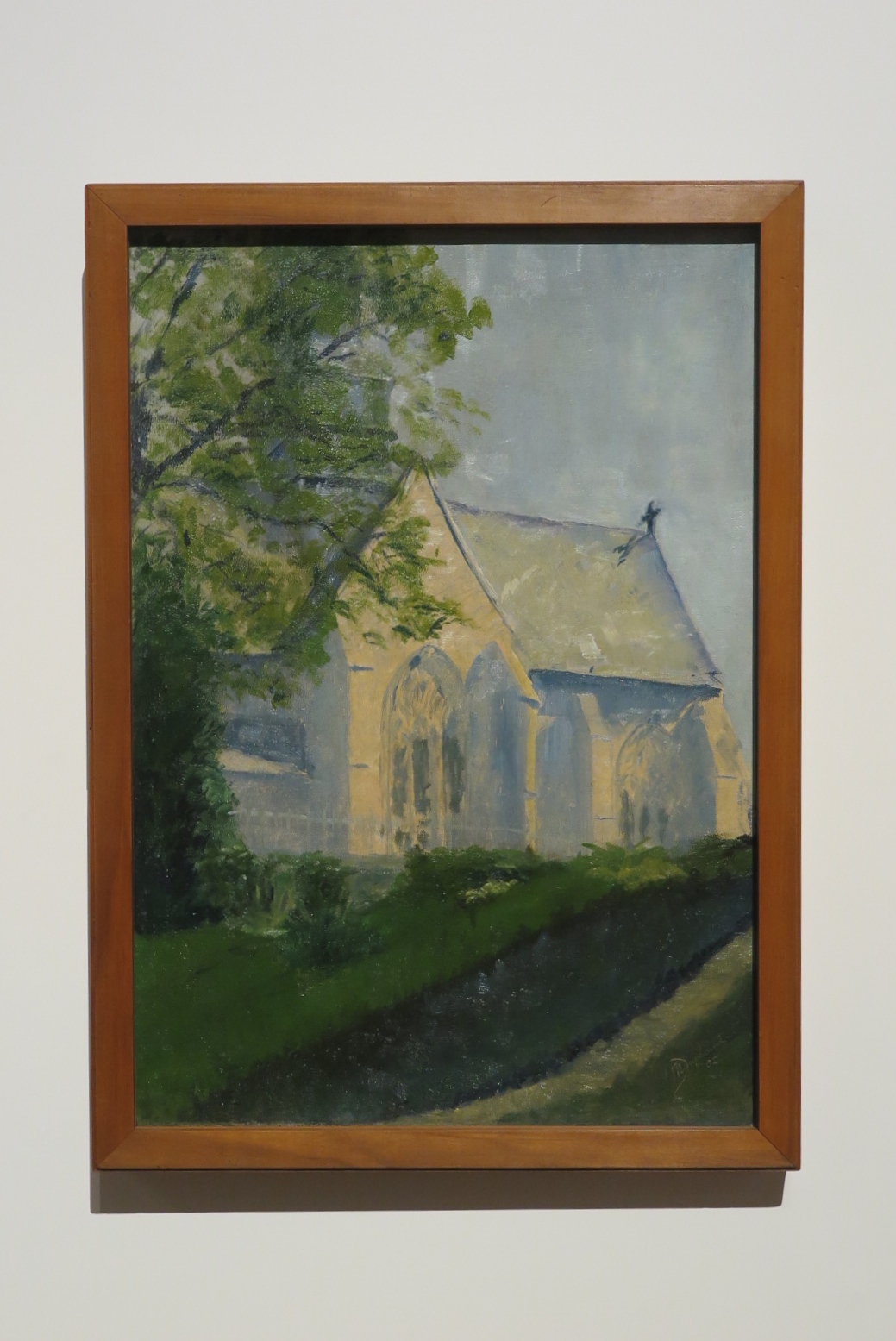

《ブランヴィルの教会》(1902)

15歳のときに描いた作品。

《芸術家の父親の肖像》(1910)

こちらは 23歳のときに描いた作品。

印象主義から象徴主義、そしてフォーヴィスムにいたるまで、さまざまな前衛的な様式に実験的に取り組み

そして20代の若さで、画家としての作品づくりを早々に放棄してしまう・・

技術もセンスも早熟で、

インテリで経済的にゆとりもある美男子!

みんな虜になりますね。やはり凄い芸術家です。

左:《チョコレート磨砕器 No.1 》(1913)

右:《チョコレート磨砕器 No.2 》(1914)

通常の「絵画」制作を止めたデュシャンは

その後、伝統的に理解されていた絵画の枠を押し広げていきます。

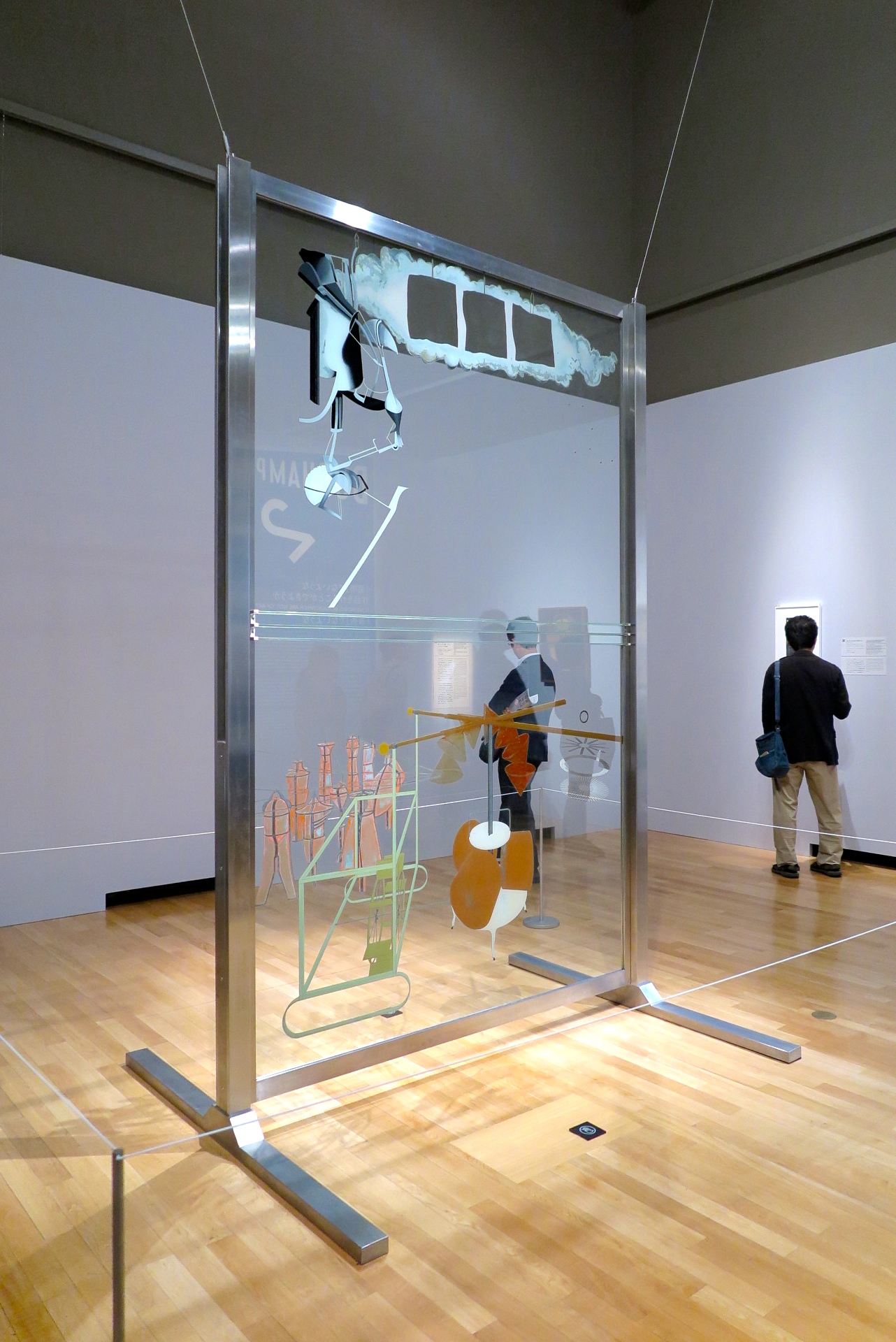

彼の最も重要な傑作の一つ

《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》(通称《大ガラス》) (1915-23)

《瓶乾燥器》(1961 レプリカ/オリジナル 1914)

瓶乾燥器は、ワイン瓶を乾燥させるため枝状のフックがついた円形のスタンド。

デュシャンがパリのデパートで購入したもの。

いわゆる「レディメイド」と呼ばれる一連の作品の制作をはじめたのもこの時期。

「レディメイド」は、ある機能をもった物品を本来の日常的な用途から切り離し、「作る」という概念に相対するものとして、「芸術作品」として「意味づける」こと、とされています。

既製品について、建築で考えてみますと・・

古くはほぼ全ての建築部位までオーダーメイドで設計・製作する時代がありましたが、現代の建築設計では、アルミサッシほか各種建材、意匠・構造・設備で必要となる多くの機能的なアイテムで既製品を用いながら建築をつくるのが一般的です。

逆に既製品を排除して1つの建築をつくろうとすれば、恐ろしく時間とコストが必要となるでしょう。

既製品(レディメイド)をどう組み合わせて用いるかの判断が、現代の設計の分かれ道といえそうですが

創造性を何処に見出すべきか・・いろいろと考えさせられます。

《泉》(1950 レプリカ/オリジナル 1917)

今回、目にすることが出来たレプリカでも半世紀以上前のもの。

オリジナルの1917年からは、もう100年経過しているのですね。

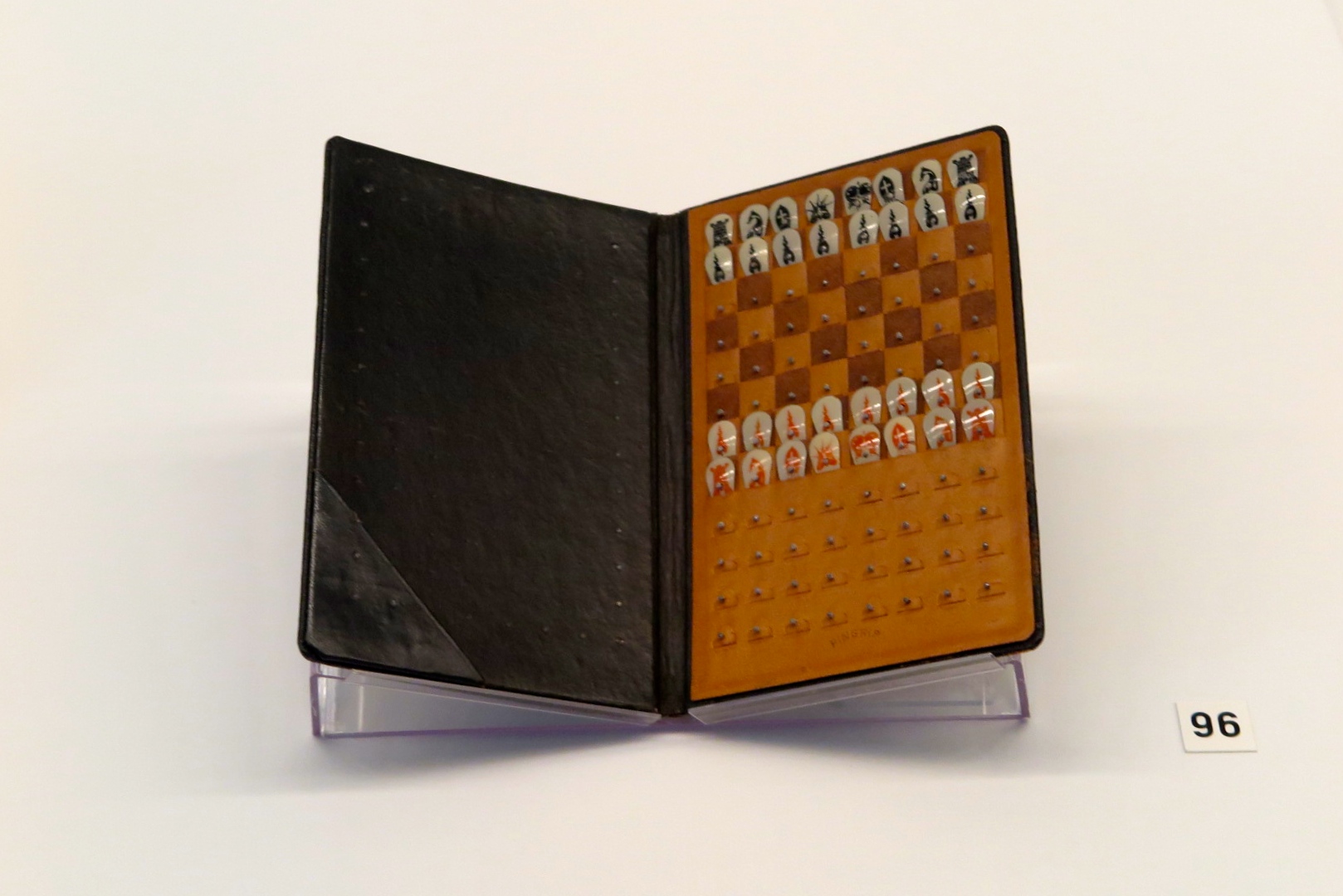

その後、1921年にデュシャンは職業を芸術からチェスへ転換しようと言い始め、それから20年ほどプロのチェス・プレイヤーであるかのようにチェスに没頭。

《ポケット・チェス・セット》(1943)

1930年代の中頃は、自分自身の作品を複製というかたちで再考することに興味を持っていき・・

《マルセル・デュシャンあるいはローズ・セラヴィの、または、による(トランクの中の箱)》

デュシャンは、世界にたった一つの作品(オリジナル)にこそ価値があるという考えを徹底的に批判しています。

さて、メディアの発達も著しい現代の建築・設計の価値、本質はどこにあるといえるのでしょうか。

日々の設計において私たちは、あまり壮大な捉え方をしないで実直に1つひとつの仕事に取組んでいるつもりです。

しかしながらデュシャン展の後には、日常のあらゆるものを違う視点で捉え直したくなってしまいます。

そんな偉大な芸術家に触れることができた、興味深い展覧会でした。

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

上棟式で落書き

現場進行中の「豊橋の住宅/House in Toyohashi」で

先日、無事に上棟式を執り行うことができました。

建て方作業の当日ではなく、後日クライアントご家族がお揃いの日としましたが

暖かい晴天に恵まれました。

棟梁より「祝詞奏上(のりとそうじょう)」、ご家族も加わっての「四方祓い(しほうばらい)」を行ない、その後各部屋を簡単にご案内させていただきました。

建築の内部空間・スケール感を確認していただき・・お子さんは大はしゃぎです!

はじめての空間を楽しそうに見てくれると、嬉しいですね。

いつの間にか・・可愛らしいハートマーク!

建築下地への落書きも良い思い出になりますね。

ご家族に愛される建築となりますように。

田根 剛「未来の記憶」

TOTOギャラリー間で2018年12月23日まで開催中の 田根 剛 「未来の記憶 Archhaelogy of the Future – Search & Research」展覧会へ行ってきました。

20代の若さで「エストニア国立博物館」国際設計競技に勝利(当時は ドレル・ゴットメ・田根:DGT.)するなど、現在幅広い注目を集める建築家 田根 剛 さん。

2017年にDGT.解散後、フランスを拠点に国内外のプロジェクトを進められています。

ギャラリー間での展覧会に加え、東京オペラシティアートギャラリーでも同テーマで展覧会を同時開催されているとのことで、凄いエネルギーです。

展示物の多さに圧倒されるような会場風景。

映像を除く展示物は撮影可でしたので、少々紹介させていただきます。

新国立競技場基本構想国際デザイン競技案「古墳スタジアム」の模型、スタディ素材。

展覧会のテーマである「Archaeological Research(考古学的リサーチ)」の方法論で

どのプロジェクトも展示されています。

アイデアのヒント・スタディ展示の数々。

場所の記憶をさまざまな角度から分析することで新たな系をつくり、未来につながる建築へと展開させていく田根さん。

個人的には比較的、直接的な素材や形態の引用が多めに感じられましたが、

コンテクストの洞察を、素直にわかり易く表現していることが重要なポイントなのだと思います。

他者へ楽しさが伝わり、共感が得られやすいことが人気の理由でもあるように感じました。

外部にまで、室内と同様の展示が拡張されていました!

(アクリルケースで模型などを保護)

田根さんが示す

「記憶は現在を動かし、未来をつくる」という言葉。

難解なロジックを駆使するというより、

場所や時間について自然体の身体感覚を大切にし、どのプロジェクトも進行しているように感じられました。

鑑賞者も肩に力を入れずに、素直に楽しんで見ることができる展示ではないでしょうか。

場所の記憶、人々の記憶・・

確かに未来は過去の記憶の上に積み上げられるものですが、

場所や人の中に多く堆積する記憶のうち

どこにフォーカスして次の、未来の記憶の土台とするのか。

当り前なのでしょうが、この意識的な選択が極めて重要なのですね。

ポジティブな未来の可能性、イメージはやはり「今の自分が次の自分をつくる!」

ということで・・

日々の設計活動ではこれまで以上に楽しめるポイントを意識して取組んでみます!

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

建て方

「豊橋の住宅/House in Toyohashi」の建て方に立会ってきました。

作業は細長い敷地の奥から、12tonのラフタークレーンを使って進めていきます。

日没前に棟上げまで整うよう、早朝から作業を進めていただいたため

午前中のうちに、2階のヴォリュームが立ち現れました。

建物ヴォリュームは、東奥の一部を2階としますが大半は平屋にしています。

今回の計画では、木造フレーム(棟木の一部)に鉄骨補強を入れています。

こちらはエントランスになる部分。

東西30m弱の長さとなる住宅の全体像が見えてきました。

これからの内外装工事に向け、気持ちも高ぶります!

工事に関係されます皆さん、竣工に向けよろしくお願いいたします。

現場確認

「目黒の住宅/House in Meguro」の現場確認をしてきました。

2階のメインルームに大型のアルミサッシが搬入・設置されたところです。

都心部の住宅として見ますと、かなり開放的だと思われます。

ちなみにこのサッシは設計上、建築法令の工夫を少し加えて成立させていますので、やや専門的になりますが補足を少し。

準防火地域、隣地との距離で防火上の配慮が求められます「延焼の恐れのある部分」にあたる範囲では、一般普及品となる標準のサッシではなく「防火設備」という防火性能を備えた特別仕様のサッシとしなければなりません。それは性能試験をパスした国土交通省の認定品となるため価格も高価で、サイズ上限も定められ、住宅用では大きく開放的なものは製作出来ません。さらにガラス種類も「網入りガラス」となるため、窓からの景色も網(鉄線)の入っていない「透明ガラス」に比べて劣ります。

本来そうした特別仕様の防火サッシとすべきところですが、ここでは標準サッシで大きな窓を安価に設置出来るよう建築法令上もクリアしています。詳細な説明は省かせていただきますが、「防火袖壁」の扱いを工夫している設計としたため法令上OKになっています。

全面透明なクリアガラスで、日射の影響を抑えるLow-e複層ガラスが入っています。

計画は、都心の限られた敷地ということもあり、できるだけ全体の平面プランに広がりを持たせようと試みました。そして建築全体のコストや空調効率のバランスなどから、天井については意図的に少し高さを抑えた設計としています。しかしこの大型の標準サッシのおかげで・・実際の寸法以上に天井も高く感じられると考えています。

南面テラスは、少々パースペクティブを操作したものになっています。

軒天井の仕上には「レッドシダー」を採用していますが、とても綺麗に施工していただいております。

こちらも一般的には軒の天井材に建築法令上の防火性能が求められるところ・・法令対応しつつ天然木の仕上を実現させています。

今後こちらのテラスは、塗り壁とウッドデッキの床で仕上がり、室内床が外部へ伸びていくようなイメージに。

写真右の手摺壁により道路からの視線をカットしているため、プライバシーの保たれたテラスとなります。

ちなみに写真は、日没少し前のタイミングに撮影したものですが、西日が室内に入らないよう、ちょうど良く建築の袖壁で遮られています。

現場でこれら建築の「法令」「性能」「意匠」など、準備していたことが一つひとつ確認出来てきますと、ホッとしつつ、じわじわと嬉しさも増してきます。

クライアントご家族の皆様に、建築に盛込んだ工夫をご理解いただける日も近づいてきたような・・

まだまだ気を引き締めて頑張りますので、引き続きよろしくお願いいたします。

blog category:目黒の住宅

other categories

上棟式

「目黒の住宅/House in Meguro」で、上棟式を行ないました。

現場の棟上げ作業そのものは少し前に終えていますが、その後

現場の安全配慮などを整えまして、クライアントご家族の皆様と日程を調整し

改めてお集りいただきました。

清々しい秋晴れの中

これからの工事の安全、無事の竣工を祈念して、上棟式を行なうことができました。

クライアントご家族はじめ、大工の棟梁Mさん、現場監督のYさん、関係された皆様

まずはこれまで大きなトラブルもなく安全に工事が進みましたこと、おめでとうございます!

クライアントとご縁あって設計がスタートし

ようやく建築のヴォリューム感を内外ともおよそ確認出来るところまで進んでまいりました。

上棟のタイミングというのは

クライアント・設計者・施工者、それぞれの立場でこれまでのプロセスなども含めた振返りが皆さん必ずおありだと思います。

そして、リアルに見えはじめた建築へ今後の期待・想いが一層膨らむターニングポイントとして、

どなたにとっても、やはり節目なのかなと感じます。

設計の立場では、クライアントや施工者の皆さんとは違った視点で(負けず劣らず)

温めてきた建築の想いを胸に、大きな喜びと共に責任の重さも痛感します。

関係される皆さんに感謝しつつ、設計者として身の引き締まる想いの中

引き続き竣工に向け、頑張っていきます!

blog category:目黒の住宅

other categories

配筋検査

「豊橋の住宅/House in Toyohashi」現場にて

先日、構造設計者と共に、基礎の配筋検査を行ないました。

同じ住宅の設計でも、プロジェクトごとに

地盤、建物規模や形状が異なり、基礎の内容も同じではありません。

各所、鉄筋の種別・配置(レベル、かぶり厚さ)などの確認をします。

特に間違いがないことを確認した後、細かな補正の必要があるところについて指摘をします。

構造耐力上の視点でチェックするはもちろんのこと、設備配管の設置状況、

その後の仕上げ工事内容を見越した総合的な建築意匠の観点など

同時にいくつかのことを確認しながら現場を見て回ります。

そして毎度のことではありますが

細かな是正も確認後に次の工程へ進むということを繰り返します。

建築には、設計者、施工者、現場に限らず現場以外の工場作業なども含め考えますと

極めて多くの方の関わりの中、皆さんの作業エネルギーが日々、積み重なってまいります。

すべての方の協力無くして良い建築は出来上がりません・・

間違いが無く、精度も良くきちんとした建築をつくることは

普通のことに見えて、実際はなかなか大変なことです。

言葉では当り前のようでいて

このあたりはなかなか一般の方へはわかりにくいニュアンスかも知れませんし

個人的には建築の奥深いところでもある気がしています。

こうしてクライアントの希望する建築が、一歩ずつ実現に向け進んでいきます。

blog category:豊橋の住宅

other categories

夜の現場

週末の金曜は、大学で担当講義をさせていただいてから、急いで2つの現場打合せを行ないました。

早朝の新幹線で、中部大学さんへの移動(愛知県春日井市)にはじまり、

「蒲郡の住宅」現場打合せ(蒲郡市)、そして「豊橋の住宅」の現場打合せ(豊橋市)、

新幹線でまた横浜へ移動と盛り沢山な1日です。

最後、「豊橋の住宅」では、

さすがに明るいうちには建設現場を確認できませんでしたが、それでも現場監督さんと一緒に

夜、現場捨てコン状況の把握をさせていただくことができて良かったです。

住宅の工事初期で現場をライトアップするようなことも普段はありませんので、

何だかちょっと新鮮な見え方でした。

次回の配筋検査では、もう少し景色が変わって

伸びやかな建築基礎の全体像が見えてくる予定で・・楽しみです!

2つの建築展

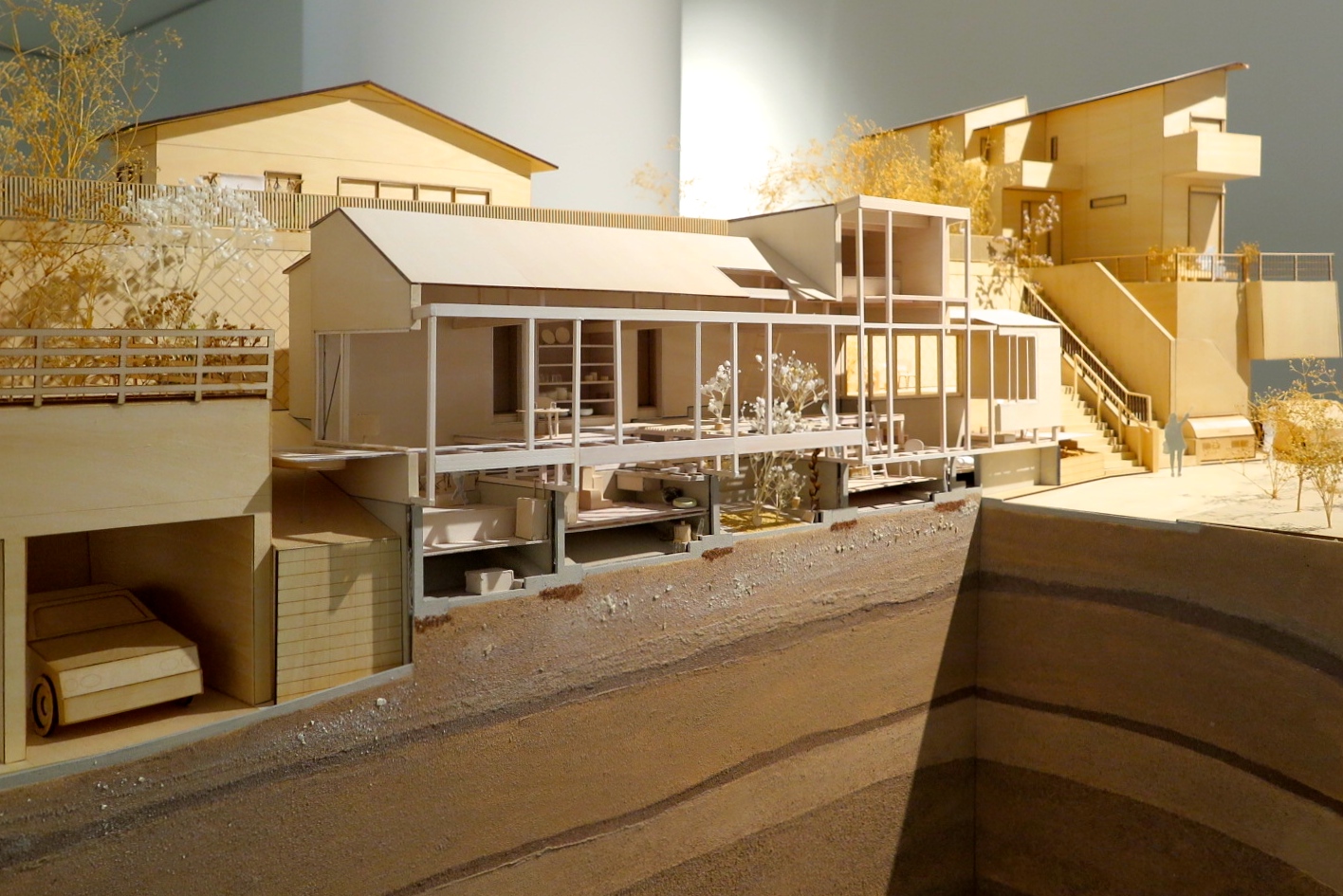

先月までの会期で開催されていました2つの建築展覧会について

・六本木ヒルズ・森美術館での「建築の日本展」

・代官山ヒルサイドテラスでの「SDレビュー2018」

展示されていました模型など、少々振返ってみます。

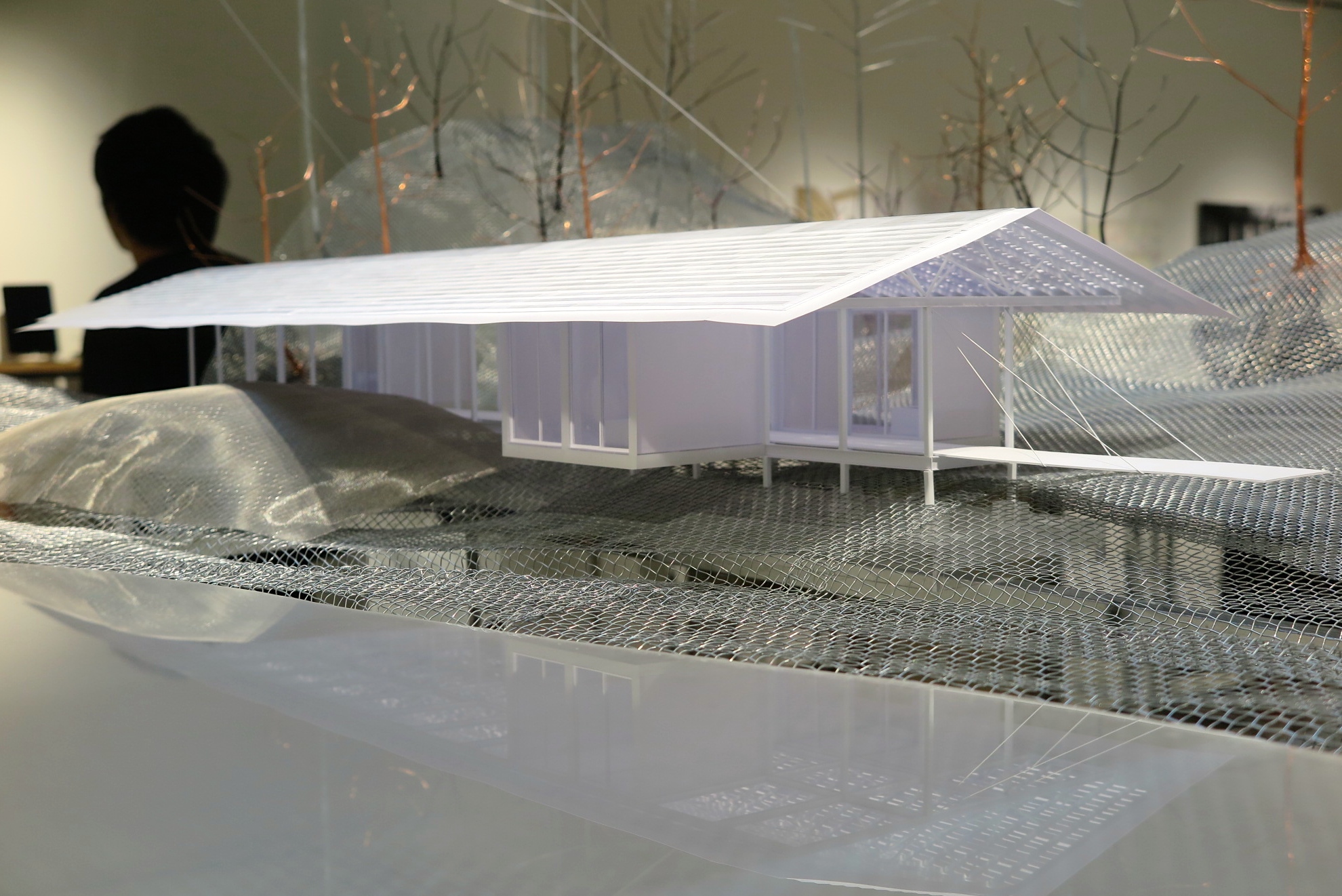

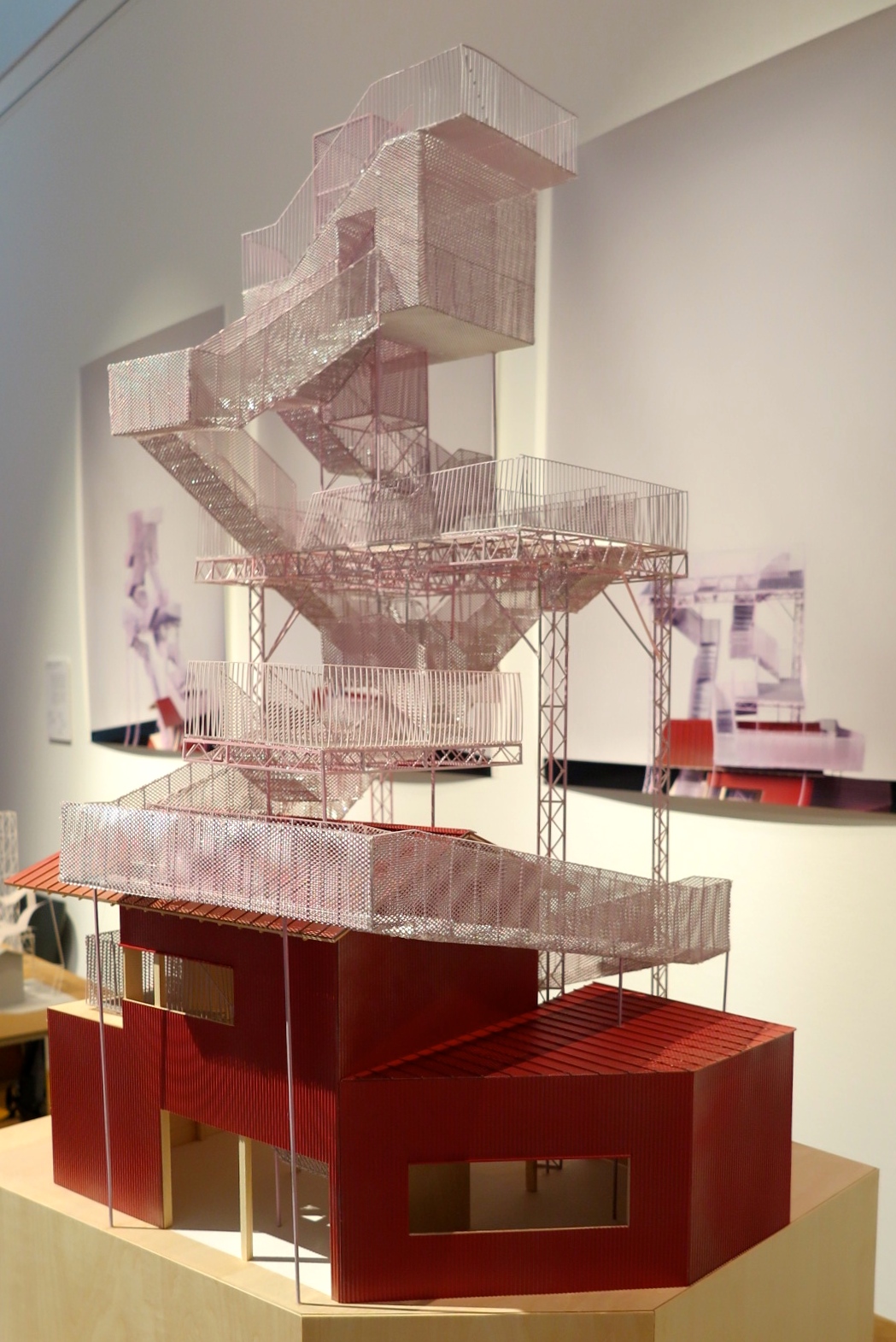

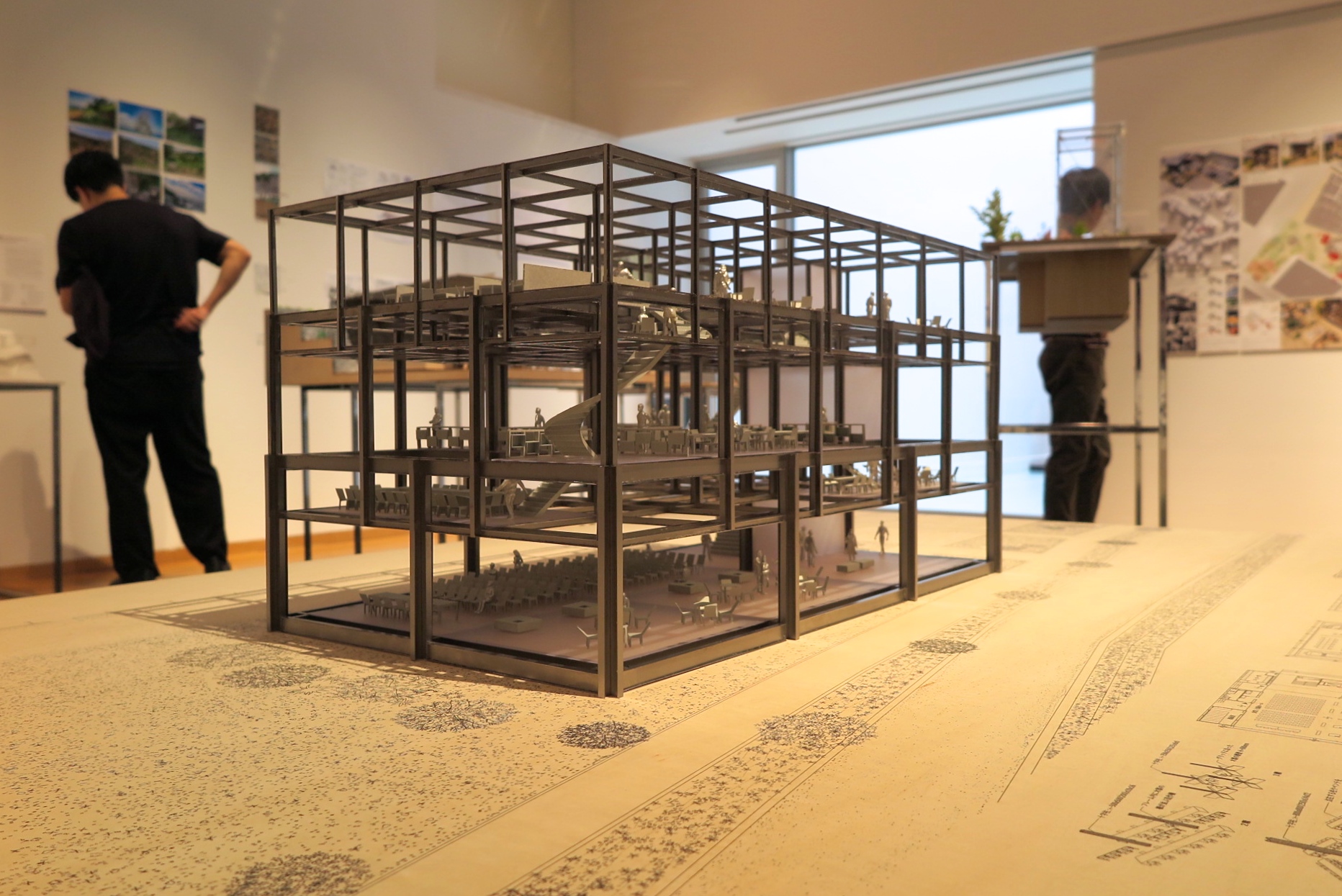

まず1つ目の展覧会、「建築の日本展」は

会期146日の期間で、総入館者数が538,977人を記録されたとのことで

(MORI ART MUSEUM ニュース記事2018.09.18より)

建築展としては異例とも言えるほど専門家以外の一般来場者が多く来場され、大盛況の展覧会だったようです。

私も会期終了の少し前に、滑り込んで見させていただきました。

この企画展では、「縄文の住居から現代建築まで100のプロジェクト」が、模型・写真・図面・関連資料など、およそ400点で紹介され、そして100のプロジェクトは「可能性としての木造」「安らかなる屋根」「開かれた折衷」「集まって生きる形」「発見された日本」「共生する自然」ほか9つのセクションに分けて集められています。

縄文から現代までの全建築史という壮大な時間を、明快な展示構成で大小さまざまな質の高い模型を多く示した素晴らしい展覧会だったと思います。

この展示で撮影可能となっていました、いくつかの模型について。

1枚目の写真は、展覧会の会場入口に示された「ミラノ国際博覧会2015日本館 木組インフィニティ」(設計:北川原温)の原寸展示です。

雑誌など写真で拝見していたものが本物のサイズで見ることが出来るという掴み・・これを最初の展示エリアの仕切り壁として用いているため、奥の展示が透けて見えてきます。うまい見せ方ですね。

(写真は他の来場者が映らないよう見上げた写真ですが・・)

次に、千利休が秀吉のために建てたと言われる茶室、国宝「待庵」の原寸サイズの展示。

順番待ちですが

内部に入って、空間を体感出来ます。

原寸サイズの模型? 初体験!

素材感や、陽の差し込む情景を照明でも表現するなど、感心しました。

陰翳や、スケール感。もっとじっくり見て内部で過ごしたかったです。

疑似体験といえども大変貴重な経験となりました!

こちらは、丹下健三の自邸、縮尺が1/3という巨大模型。

現存しない建築を、宮大工の手で精巧な模型として再現したもの。目玉展示の1つです!

しかし・・これは本物の建築がどんなものだったのか、私には想像・理解しにくい縮尺でした。

内部まで空間がのぞけて人が入れそうなサイズなのに、どのくらい大きいのか、高いのか低いのか、

ピンと来ないというより、自分の感覚を疑うくらい、ほぼわからないというものでした。

ちなみに同業の知人からもこの展示に対し、同様の印象だったと聞きました。

また類似の話題は、私が前職でお世話になった第一工房でも逸話として教えてもらったことがります。

大阪芸術大学のプロジェクトで、かなり力を入れて現場で施工者と共につくった巨大模型

(吹抜け空間の検討模型で、内部に人が入って確認出来る程のサイズだった)が

残念ながら実際には設計の検証としては、ほとんど役に立たなかったそうです。

各所の寸法が、妥当なのか、さっぱりわからなかったと。

建築模型の縮尺というのは

サイズが大きければ本物に迫るものかと言われますと、そうでもないという・・不思議なものです。

私の個人的な感覚としましては

1/500、1/200、1/100、1/50、1/30、1/20、その次は原寸の1/1 が良い気がします。

1/5、1/3、1/2 あたりの縮尺は、

モノが中途半端に大きくリアルに見え過ぎて、かえってサイズ変換して見ることが難しいようです。

図面の詳細図としては必要な縮尺ではありますが、模型では不向きだと思われます。

次に、代官山ヒルサイドテラスでの「SDレビュー2018」

実現化を前提とするプロジェクトの「建築・環境・インテリアのドローイングと模型の入選展」です。

年に1度、今回で第37回目を迎える建築展です。東京展の会期は9/13〜9/23まで。

会場内は写真撮影OKでしたので、いくつかを写真に。

入選者の中には、面識のある方も・・

刺激をいただきながら、模型を中心とした展示を拝見。

提案内容の斬新さに加え、模型の素材選びやプレゼンテーションの方法も様々です。

単に展示用、来場者が見て楽しめる模型のサイズと、設計の検証として有効な縮尺(スケール)かどうか、ということは

あらかじめ意識して製作した方が良いのかなと感じるなど、勉強になりました。

日々の設計実務に追われますと、こうした展覧会などもタイミングを逃すことが多かったのですが

やはりアンテナを張って感性を刺激する時間も確保したいなぁと改めて感じました。

そんな素晴らしい2つの建築展でした。

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

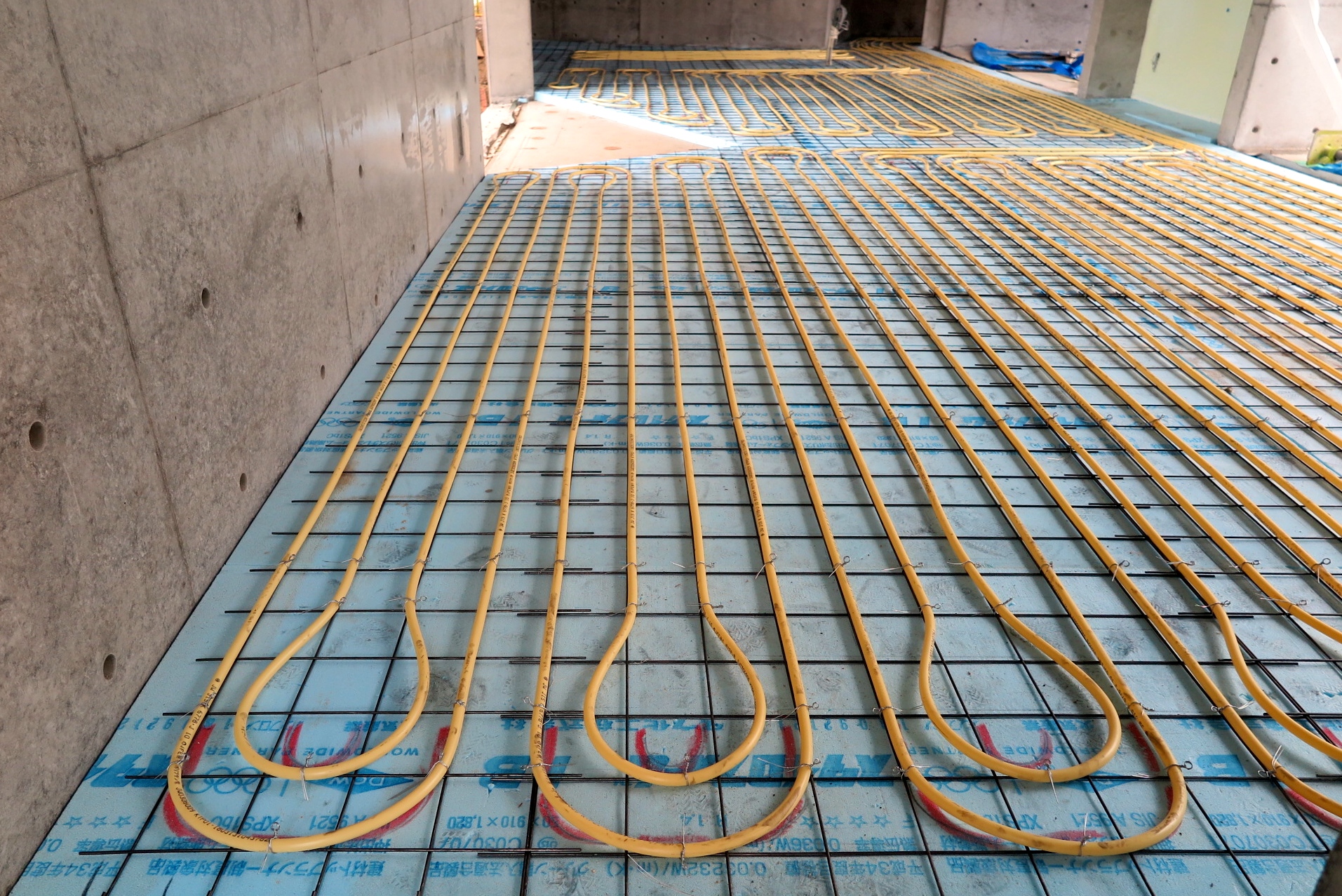

床暖房

「蒲郡の併用住宅」では、鉄筋コンクリート造となる1階に、全面的に床暖房を設置します。

1Fの一部店舗部分となる最終床仕上は

「コンクリート土間床の金ゴテ仕上+防塵塗装」となる予定ですが、現場ではその下準備が進んでいます。

写真は、床全面に断熱材を敷き込み、ワイヤーメッシュ、温水配管の敷設まで整えたところです。

ガスを熱源とするこの温水床暖房は、

広範囲に敷設する暖房として、かなりイニシャルコストを抑えた案となっています。

何が建築としての正解であるか・・特に温熱環境の考え方など

建築に対して何を優先するか、価値観が少し変われば異なる選択があり

簡単に一つに定まるものではありません。

私たち設計者が考えるトータルの建築デザイン・性能・建設コストと

施主ご要望とのバランスから・・「蒲郡の併用住宅」では現計画に至っています。

blog category:蒲郡の併用住宅

other categories

建て方

「目黒の住宅」で、建て方に立会ってきました。

先日の土台設置確認後、台風の影響などで天候判断が難しい状況が続いていましたが

いよいよ建て方を迎えます。

建て方(たてかた)とは、一般に土台の据付から柱、梁、棟上げ までの作業工程をいいます。

上棟(じょうとう)も最上部に棟木(むなぎ)を上げることですので、言葉の違いはありますが、建設時の作業としては同じ内容となります。

また、建前(たてまえ)とも言います。

竣工・竣工後も建物が無事であるよう祈念します「上棟式」については、

クライアントともご相談しまして後日、足場などを整えてから執り行う予定としています。

そのため本日のブログでは「建て方」と表記させていただきます。

この日、木造2階建ての建築ヴォリュームが一気に立上がることとなります。

多くの打合せ、様々な図面検討やコスト調整を経て、建築の姿が見えてくる瞬間ですので、

やはり特別な1日だと感じます。

手際良く、2階の床まで作業が進んだ状況。

ちなみに2階床の段差部が外部から視認出来るのは

スケルトンで見えるこのタイミングだけとなります。

設計者としましては、小さな仕掛けでも断面が見えるのはやはり楽しいです。

2階のフレームまで組み上がってきました。

僅かな角度の折れ屋根も見えてきました。

外観のスケール感も、大き過ぎず程良い雰囲気に・・

秋の風を気持よく感じる晴天に恵まれ

この日の作業で、無事に屋根フレームまで整いました。

現場監督のYさん、大工棟梁のMさんはじめ、作業に関わっていただいたガードマンさんまで

皆さん1日ありがとうございました!

今後の内外装工事も、引き続きよろしくお願いいたします。

blog category:目黒の住宅

other categories

Fall semester 03

非常勤講師として担当させていただいております

中部大学工学部建築学科、秋学期の講座がはじまりました。

早いもので、同講座も3年目となります。

少しずつペースをつかめてきたようでもありますが、何とか講義内容も進化させたいという想いもあります。

今期も全15回、よろしくお願いします!

小雨の中、朝1限目の講義前に・・

濡れたウッドデッキに映り込んだ景色が思いがけず綺麗でした。

立ち止まって写真を1枚。

この建築は、大学の50周年記念事業として建設された特別な施設「中部大学 不言実行館/Chubu University ACTIVE PLAZA」でしたので、建築デザインのことはもちろんのこと、大学管財部の方々とイニシャルコストや維持管理のこと、複合プログラムと運用面の工夫、学生さん達が実際にどう利用されるのかなど・・様々な話題がありました。

以前自分が設計を担当した建物を利用者として眺めますと、いろいろなことを感じます。

設計者、施設管理者、利用者の3つの視点が同時に入り交じってしまい、

誇らしくもあり、不安感もあり、未来へ向け 頼もしくもあります。

ちなみに、写真のスチール手摺のデザインについて・・

設計時を思い出しながら、少し振返ってみたいと思います。

↓竣工後 間もない頃、手摺を斜めに見た写真はこちらです。

・縦材(手摺子)は、16×40mmのスチール角パイプ

・縦材(手摺子)は、16×40mmのスチール角パイプ

・最上部の頭つなぎ水平材(笠木)は、6×50mmのスチールフラットバー

・中段の手摺は、φ27.2mmのスチール丸パイプ

という部材構成です。

縦材については、部材としてもう少し細い、無垢のスチールフラットバーとしがちなところですが

あえて偏平の角パイプで無骨に感じない程度のサイズ(太めのフラットバーにも見える)にしています。

そのことで、コストも抑えています。

ちなみに透け感が過ぎますと・・

落下防止の安全性はもちろんのこと、見た目の安心感がどうかということや

下階からの女子学生の足元の見え方などについて

ご意見(主に学内の年配の方から)をいただくこともあります。

それらも踏まえ、斜めに見るとそれなりに視線は遮られ、また正対して見れば1枚目の写真のように

背後の景色も見通せる部材断面・ピッチ・プロポーションとしています。

縦材に対して相対的に上部の水平材の存在が、より薄く感じられるよう、リズムを刻むデザイン上の細かな意図もあります。

また縦材の足元も、ウッドデッキのレベルから立上がりが無く、そのまま視線が抜けるようにスッキリおさめるかどうかも重要です。

そして人の手で触る握りパイプも、太すぎず、細すぎず・・

建築の設計者の好みも様々で、とにかく細く・鋭く・シャープに・・というギリギリを求める事例もありますが、ここでは既存のキャンパス内の景観にも静かに調和させることを大切に考えました(といっても既存建築群と全く同じデザインではなく、さりげない工夫を込めて進化させたつもりです)。

建築の表現は、強いインパクトを与えても良い影響力を持ち続けるものと、一歩間違えて時間に耐えられず後に無粋なものになってしまうもの、あるいは控え目に映るものであっても長く価値が持続するものなど、実に様々です。

どちらかといいますと、ここでは後者の方向性、

全体としては一見、どこにでもありそうな普通の手摺デザインに見えるかも知れませんが、

建物の抱える事情に合う、絶妙なバランスを意識し・・

基本姿勢としては、トレンドに左右されない、抑制の利いた安心できるようなデザインを状況に応じて丁寧につくることを心掛けています。

こした「建築デザインの作法」とでも言えるような、建築への感性を前職で少しずつ教えていただいたのではないかと・・。

そんなデザインアプローチがいつの間にか私なりの身体感覚としても徐々に定着し

居心地良く感じるのかなと、この手摺を見て思ってしまいました。

当り前のような話題で、何だか長くなってしまいました。

最後まで目を通して下さいましてありがとうございました!

blog category:大学・教育

other categories

地盤改良

「豊橋の住宅/House in Toohashi」では

計画建物の東側の一部で地盤改良工事が行なわれます。

一般に設計では、事前の土質調査データから支持層となる地盤を想定します。

そして工事を開始する際には、想定した支持地盤が実際にどう分布しているか

現地の試掘で確認することからはじめます。

先日、構造設計者と共に試掘の立会確認を行ないましたが

結果は、ほぼ予想通りの土質状況でした。

建物全体の大半は地山の良好な地盤であること、

東側の一部のみ支持層が深い状況など確認できました。

部分的な地盤改良工事と、その後の全面的な基礎工事・・

いよいよ本格的に現場が動き出します。

気を引き締めて、準備していきたいと思います。

配筋検査

「目黒の住宅」で、基礎部の配筋検査を行ないました。

構造設計者と総括監理の私、二人で現場状況を確認しました。

全体としては配筋の乱れもなく、コンクリート打設前の清掃や

僅かな配筋補足・是正を現場監督のYさんに確認するほかは

問題なく進められそうです。

安心感のある耐圧盤を形成し、次の工程へ

引き続きよろしくお願いします。

blog category:目黒の住宅

other categories

撮影立会

先日、「尾張の住宅」を撮影していただきました。

お願いしても大丈夫かな・・と思いつつ

写真家は、第一線でご活躍されています小川重雄さんです。

暑い中、いろいろなカットをご検討下さいまして

本当にありがとうございました!

私も撮影の補助として、汗をかきながら

少しでもサポートになれば・・と頑張ったつもりです。

お引越し後の撮影となりましたので

クライアントご家族の皆様にも

様々ご協力いただきながらの1日となりました。

撮影をご快諾下さいまして、心より感謝申上げます。

どんな写真におさめていただけたのか・・

心待ちにしています。

blog category:尾張の住宅

other categories