diary

家具メンテナンス

福島県白河市にあります「白河市立図書館」の家具について

この図書館は、前職(第一工房)で設計監理をチーフアーキテクトとして担当させていただいた公共図書館です。

既存市立図書館の老朽化からプロポーザルコンペが行われ、最終的には4年以上の歳月を経て(2011年の大震災も何とか乗り越え)無事開館することが出来ました。それから早いもので13年になります。

開館初年度から目標利用者数を大幅に上回る状況はその後も続き、年齢を問わず地域の人々に愛される施設として定着しています。

嬉しいことに、地元市内の利用者に限らず、市外からもわざわざ車でいらして利用される方も多いと聞いています・・

図書館と書架・家具はとても深い関係にありますが、当時の図書館長(田中館長)さんは、

「子どもたちには、優れたデザインの家具に触れながら図書館を利用してほしい。大人になってから、いつも普通に利用していた図書館の家具は、実は質の高い本物のデザインだった!と後でわかるくらいがちょうどいい・・」

とお話しされていたことを思い出します。

打合せを重ね、図書館内の各所に配置する家具は、書架やデスク+照明器具、空間に合うオリジナルソファを設計させていただき・・一部には市内の南湖公園で倒木となった木材を利用したベンチも造作家具として製作しました。

また世界的な名作といわれるプロダクト(椅子やテーブル)もセレクトさせていただきました。アルネ・ヤコブセンがデザインした家具、デンマークの「Fritz Hansen」のアイテムもいくつかあります。

この写真でご紹介しています、エントランスホール空間(展示ギャラリーとしても利用可能)に配置しています椅子とテーブルは、北欧スウェーデンのコントラクト家具メーカー「Bla Station」のアイテムです。

家具に詳しい方ならご存知かもしれませんが、日本では少々マニアックなチョイスに感じるかもしれません。

有難いことに当初の家具セレクトのまましっかりと大切に運用していただいています。

この椅子・テーブルセットは、黒とシルバーのモノトーンをベースカラーに、赤いチェアが差し色となる千鳥配置となっています。

これは設計当時、第一工房代表の高橋さんが指示されたままとなっていますので・・

個人的にはとても懐かしく感じてしまいます。

今年、その椅子のメンテナンスで座面のパッドのみ張り替えられました。

(メンテナンスをされた家具のご担当者よりご報告いただきました)

デザイン的にも古さを感じさせず、きちんとメンテナンスされた家具を永く使うというのはいいものですね。

設計担当者としては、本当に嬉しいお知らせでした!

弊社では、施設設計でも個人住宅の設計でも、クライアントとの打合せで、家具の検討も一緒にご相談いただくことが多いです。

建築全体の空間づくりと共に、オリジナルの造作家具なのか、既製品をセレクトする置き家具なのか・・照明などの組み合わせ選定も含めて「家具」は、建築本体の検討と共に重要な要素となります。

プロジェクトごと、お話をうかがいながら・・

じっくりと考えてこれらを選定することも楽しみの1つと言えます。

少し前になりますが・・

2022年9月、久々に白河市立図書館を訪れた時のスナップ写真をいくつかあげてみます。

(図書館で撮影許可をいただきました)

blog category:etc.

other categories

田都会メンバーで工場見学

先日、田園都市建築家の会、建築家メンバーで神奈川県伊勢原市にあります「神谷コーポレーション」さんの工場見学に行ってきました。

「神谷コーポレーション」さんは、建築建具の専門メーカーで、中でも床から天井までのフルハイトサイズの建具に特化した製品ラインナップを展開されています。

高さのある建具のデザインは、内部空間をゆったりとした広がりのあるイメージにすることが出来ますが、一方で大きなサイズになればなるほど施工後に扉の反りやねじれの変形が生じる心配があります。神谷コーポレーションは、この反りが生じても変形が回復する技術的な研究の蓄積があり、多くの特許を保有しています。他社のフルハイトドアも研究して差別化を図っていること、高い製品精度が保たれるしくみも工場見学でよく理解できました。

設計者の目線では、主には①オリジナルデザインで1点1点製作する造作建具、②製品化された既製品を採用してコストを抑える、という選択がありますが、「神谷コーポレーション」さんのフルハイトドアは、既製品ラインナップとしながらもオーダー建具に近いイメージをつくりだされていると思います。

工場内には、見学するコースがしっかりと用意されています。

機械化が進んでいるメインの製造工程を一通り見学した後には、製品試験・性能などを比較して見ることができる「KI-LABO」と名付けられた別棟へ。ドアを加熱し変形させる(変形が戻る)、繰り返しの開閉、破壊強度をチェックするなど様々な試験を公開しています。

現在製品開発中のアイテムについて、設計者としてはこういったアイテムがあれば望ましい!といったリクエスト、意見交換も行い・・気がつけば、すっかり予定時間を超過してしまいました。

建築家メンバー複数人で工場見学をしますと、他の設計者が気にするポイントも共有できたり、マニアックな質問も出て、単に製品知識を深めるだけではない、大変有意義なひと時となりました。

花里さん、奈良さん、丁寧にご案内くださいまして、どうもありがとうございました!

blog category:etc.

other categories

小川重雄さん日本建築学会文化賞受賞記念展

日本大学芸術学部江古田校舎A & Dギャラリーで開催されています

「2023年日本建築学会文化賞受賞記念展 Timeless Landscapes 」に行ってきました。

昨年、建築写真家の小川重雄さんが「日本建築学会文化賞」を受賞されました記念の展覧会です。

日本建築学会では、小川さんの長年の活動が「優れた建築写真(現代建築から伝統建築、ランドスケープに至るまで)の発進と大学等での教育活動を通して建築文化を向上させた功績」と高く評価されました。

これまで弊社設計の建築を複数件、小川さんに撮っていただけましたことは振り返りますと、あらためて本当に有難いことだと感じています。

展覧会にうかがいました朝の開場直後の時間は、ちょうど貸切状態でゆったりと拝見でき、非常に贅沢なひと時を過ごせました。

小川さんはこれまで、「Timeless Landscapes」というテーマで写真集を3作製作されていますが、本展覧会で全3シリーズの主要な作品の生のプリントをまとめて見ることができます。

写真集の中でも2作目、イサム・ノグチ モエレ沼公園を撮られた「Timeless Landscapes 2」は早々に売り切れてしまい特に人気とのことです。すでに入手困難な書籍になっているようです。

(以前、小川さんにサインしていただきました弊社の1冊・・大切にしたいと思います!)

GW中に娘も連れ出してみましたが、本物の建築写真を見て何かを感じてくれたかな。

ギャラリー入口の脇に在廊の小川さん。

来場者には、写真撮影時のエピソードなども解説してくださいます!

ちなみに会期は5/9までですが、小川さんが在廊されるのはGW中 5月6日(〜19時まで)が最後となるそうです。

江古田駅から徒歩1分ほどですので、ご興味のある方は是非!!

写真展の詳細は

↓小川さんwebsite情報のこちらをご覧くだい。

https://ogawa-studio.com/timeless-landscapes-2024/

また写真集の次回作は、懸け造りの建築をいくつかご準備中とのこと。こちらも建築通がうなるものになるのでは?と楽しみです・・

2023年日本建築学会文化賞受賞、本当におめでとうございます!!

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

10年目

先週より、2024年度の愛知工業大学 非常勤講師の担当授業がはじまりました。

2015年度にはじめて設計製図の授業を受け持つこととなってから、早いもので10年目となります。

ちなみに途中から、設計演習の指導に加えて座学の講義も受け持つようになりましたが、こちらは5年目です。

10年目と5年目、ちょうど節目の年となりました。

非常勤講師としてお声がけいただいたのも何かの縁と感じておりますが、もうそんなに続けていたのかと、自分でもちょっと驚いています。

(早朝からの新幹線移動には、慣れたつもりでも気が抜けず大変ではありますが・・)

毎年学生さんから刺激をいただく場面もあり、継続させていただき感謝いたします。

今までの授業の経験、設計実務の経験を生かしつつ、どうしたら学生のみなさんに建築への興味を膨らませてもらえるかを考えながら・・

今年度も毎週頑張っていきたいと思います!

blog category:大学・教育

other categories

建築展「Swiss Visions」

「スイス・ヴィジョン ─ 新世代の表現手法」

先日、六本木の AXIS Gallery で開催されました建築展覧会へ行ってきました。

会期:2024年3月29日(金) – 4月14日(日)

https://www.js-aa.org/event004.html

会場では、主催の日瑞建築文化協会・理事をされています建築家の黒川智之さんにもお会いでき、直接展覧会のコンセプトや、出展者となっているスイスの若手建築家の解説をしていただけまして幸運でした!

展示内容・会場構成とも美しく洗練された展覧会で大変刺激をいただきました。

これまで、スイスの建築家に対しては、抽象的でシンプルな白い模型を美しくつくるようなイメージもありましたが、今回4組紹介されています主に1980年代生まれの建築家たちの表現手法は、それ以前の世代の表現から変化を感じるところがあります。

例えば、家具と建築を等価に扱うような図面表現であったり、あるいはかなり大きな模型(S=1/10など)で建築素材や家具やインテリア小物、植木鉢といったアイテムを精緻につくり込んで、それをシーンごとに模型写真にする表現であったり・・

CGや動画のプレゼンもリアルなパース表現というより、どちらかというと手書きスケッチのような優しいテイストにあえて作り直し、提案の世界観というか空気感を示すことを重視する表現のようにも感じました。

日本国内の建築メディアにもやはり雑誌社の編集意図なり傾向があったりしますので、それとは異なる視点・価値観を紹介することにもなる展覧会だと思われます。

普段の設計活動に加え、継続してこのような展覧会を開催されています黒川さんはじめJSAAメンバーの皆さん、本当に素晴らしい活動で感心しました。

今後も新たな企画を検討中とのことですので、どんな切り口を示してくれるのか、とても楽しみです。

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

職業講話/横浜市立市場中学校

先日、「横浜市立市場中学校 (鶴見区)」にて「職業講話」を行ってきました。

中学1年生から間もなく2年生に進級される生徒さんが対象で、複数の職業の中の1つ「建築設計」の担当をさせていただきました。

授業前、控室には様々な職種の方々が集まっており(獣医さん、JRの運転手さん、看護師さん、TV局の方?など・・)講師はバラエティに富んでいますね。

職業講話は、私が中高生の頃には全く無かったと思われる「キャリア教育」の一環で、将来の夢や目標を醸成し、進路選択に興味を持ってもらうことを目的とした学校プログラムです。可能性は無限とも言える中学生の時期に実社会との接点を考えるというのはとても有益だと思います。

昨年度は、「横浜市立青葉台小学校 (青葉区)」で6年生に、「横浜市立もえぎ野中学校 (青葉区)」で中学1年生に職業講話を経験しましたので、中学生への授業は2度目となります。

昨年の「もえぎ野中学校」ご依頼は、田園都市建築家の会を通じての連絡でしたが、今年は直接弊社へお問合せがあり、hm+architects/伊原洋光 が担当させていただきました。

生徒さんは複数の職種から第一希望、第二希望・・を提出されて振り分けられるとのことで、窓口となられた先生からは「建築設計」は第一希望者が多かった講座とお聞きしていました。しっかりと期待に応えられるかな・・

講話者としては、「建築設計」の実務者としてのエピソードをリアルにお伝えできるよう、実際に設計した建築写真スライドを中心に、実施設計の模型や図面も持参しました。

自分が中学生の頃には、絵を描くことは好きでしたが建築のことは何も知らなかったこと、大学進学時に理工系の中では『工学+デザイン』の両方あって建築学科が良さそうだなと何となく始めて、今の仕事に至ることなどもお伝えしました。

また一般に、現代建築の設計、建築家のことを高校生までの授業などで教えてもらうことはないのが日本の現状です。しかしながら建築界のノーベル賞と言われるプリツカー賞というのは日本人建築家が世界で最多人数の受賞にもなっているので、実は国際的に見ても日本の建築家への注目度が高いということも参考にお伝えしてみました。

授業は、みなさん非常に熱心に聞いてくれて、質問もたくさんいただきました。元々建築の設計に興味があったという生徒さんは、授業後の休憩時間にも模型や図面を見て個別に質問もされ、より興味を深めてくれたようです。

通常の中学校の授業とは違った視点で、何らか少しでも将来へのヒントにしてもらえたら嬉しいですね。

授業後、学校を出るときに、他の講師として来られていた「JR京浜東北の運転手さん」が出入口で記念撮影をされていましたので「お撮りしましょうか?」とお声がけしたところ・・

では一緒に撮りましょう!となり、思いがけず私も運転手さんと記念スナップを1枚撮っていただきました。

後日、受講いただいた生徒さん全員からメッセージが届きました。

お礼と授業で感じたことを礼儀正しく書いてお送りいただき、大変嬉しく思います。中には建築家を目指そうと思った!という方もいました。

興味を抱いたことに向かって、是非チャレンジしてください!

blog category:大学・教育

other categories

勉強会

複数の建築家が集まって活動しています「田園都市建築家の会」では、所属する建築家・ディレクターが集まり、定期的にミーティングを行い、設計の専門性をより高める勉強会を開催したり、建材に関するメーカーさんの商材プレゼンの場を設け最新情報のヒアリングなども行っています。

2月は、アクリル系人工大理石、クォーツストーン、セラミックタイル等の最新素材の加工を数多く手がけています「大日化成工業」さんより、主にその優れた水回り・シンクのデザインと製品性能の両立などについてプレゼンテーションしていただきました。

またこの日は、大日化成さんのプレゼンに引き続き、建築基準法の改正についての勉強会も行いました。

主に2025年4月からはじまる「省エネ基準適合」義務化について

住宅の断熱性能・気密性能に関する設計と施工に精通した「株式会社 GA HOUSE」の代表 岡田さんを講師としてお招きし、建築家メンバーがレクチャーを受けました。

建築設計で実務の経験がある方はおわかりだと思いますが、建築の設計者が専門家としてカバーすべき話題は非常に広範囲で、かつその情報を常にアップデートしていかなくてはなりません。

小規模な設計事務所では特に、ユーザーのご希望をお聞きする打合せからはじまり、建物に関する使い勝手とデザイン、コスト調整、メンテナンス性、国内外に流通する各種建材や製品知識、商流、現場への施工・おさまりディテールの確認に至るまで・・個人で把握・追及していくと際限がないというほどです。自分の体が2つか3つあったらいいのに!と思うほどですね。

そして設計の基準を定める建築法令についても、時代の流れもあって常に改正が続きます。本音としては、あまり変えて欲しくないですが、基本は内容の改善というはずですから前向きに・・

法改正の部分について、さすが講師の岡田さんの知識とノウハウはすごい(私はついていけないくらい)と感心する1時間でした。

このように個々の建築家が独力で情報収拾するよりも複数の設計事務所が集まることでメリットを得やすくなることを念頭に置いて勉強会などを開催しています。

設計作業は案件ごとに条件が様々ですので、個々の建築家が経験したことをメンバー同士で気軽に相談し合える情報交換の場は、建築設計者としてはとても有益です(ちなみに、建築家メンバーも随時募集していますので、私たちと一緒に活動することへご興味のある方がいましたらご連絡ください)。

こうした設計ノウハウは、設計をご依頼くださるクライアントへのメリットにもつながりますので、努力を続けていきたいと思います。

blog category:etc.

other categories

2023年度 秋学期

2023年度の秋学期、中部大学 建築学科で非常勤講師として担当させていただきました設計演習の「建築デザインⅡ」、座学の「建築構法Ⅱ」について、両講座とも15週の授業と期末試験、成績評価まで無事に終えることができました。

学部の2年生必修の「建築デザインⅡ」では秋学期に大きくは3つの設計課題提出(展示空間の設計、美術館、オフィスビル)というややハードな指導内容でした。

課題ごと、数週間のエスキスでも着実に学生さんのスキルアップがあり、毎年のことながら頑張りを感じて私も刺激をいただくことが度々ありました。

設計製図の自由課題は答えが1つではないため、何か仮説を自分で立てて考えるしかありません。建築設計の就職先ではない学生さんにとっても、社会に出てこの経験がきっと役立つだろうと思って指導をしていました。

写真はオフィス課題の模型です。

夕方、授業を終えるとキャンパス内は夜の景色です。

冬の寒さとこの眺めで中部大学の秋学期の授業だなぁと今年も感じました。

座学の「建築構法Ⅱ」では、今年はキャンパス内の階段を直接案内して解説することも行いました。

前職で設計チーフとして担当した中部大学内の建築「不言実行館」について、階段室の防火戸や手すりのディテールなど、なぜこうなっているのか・・部分のデザインだけでなく建築全体のプラン要求から法令上の条件や安全管理、コストやメンテナンスまで、学内常勤の先生よりも詳しく説明できる素材がありますので、2023年度はそんなチャレンジもしてみました。

写真は2点とも同じ避難階段ですが、閉鎖的になりがちな階段室を非常に開放的なつくりとして(各階で平面も変化しながら)成立させています。

学生さんには写真だけでは全くわからない説明が聞けて、とても理解しやすかったと好評でした。案内できて良かった!

秋学期を振り返りますと、一度、大学に向かう電車(JR中央線)で大幅な遅延があり危うく授業開始時間に遅れそうになって肝を冷やしたこともありましたが、ギリギリ回避でき幸いでした。

とにかく2つの担当講座で、期末試験の監督・立会いまで体調不良等で休むこともなく何とか終えられてホッとしています。

次年度もお声がけいただいていますので、少しづつでも授業も進化させられるよう頑張りたいと思います!

blog category:大学・教育

other categories

千葉都市モノレール

千葉市役所 新庁舎(令和5年竣工)へ向かう際に「千葉都市モノレール」を利用しました(通称:千葉モノレール)。

web情報を見ますと、レールの下に車両がぶら下がる「懸垂型」のモノレールは、日本では千葉都市モノレールを含めて2ヶ所しかなく、世界的にも珍しい型とのこと。1988年(昭和63年)に開業して35年を迎えており、2001年には、懸垂型のモノレールとして営業距離世界最長(15.2km)のギネス認定を受けているそうです。

また、車輪にゴムタイヤを使用しているため、騒音・振動がほとんどないのが特徴の1つで、曲線の多い路線でも車両の横揺れが少ない。高いところでは地上30mもの高さを走行していると記載がありました。

千葉市民の方々にとって「千葉モノレール」はお馴染みの存在なのかもしれませんが、私が実際はじめて目にした時は、かなりインパクトがある都市景観だと感じました。

乗車してみますと、駅の設置レベルも道路の上空であり、日常的な視点よりもかなり高いこと、さらに鉄骨の構造体が間近に迫ってくるメガスケールの力感が凄くて、設計者目線では、単なる移動の目的以上にあちこちで楽しい気分を味わえます。

自動車道路、その上のペデストリアンデッキ(歩道橋)、さらに上のモノレール・・

都市インフラとして、ここまで立体的につくり上げるのは並大抵のことではないと思います。

葭川(千葉県を流れる都川水系の二級河川)の上空をモノレールが走っています。

河川や主要道路の地形に沿うルートなど、建築では実現できない土木設計の圧倒的なスケールとその景観。

直近で見上げますと、これほどの構造物をよく実現したものだと、本当に驚きます。

モノレールの建設時期は、日本の高度成長期からバブル経済の絶頂期に至る頃ですので、地域経済・技術の発展の象徴として掲げられていたのでしょう。実際モノとしてかなりの力技であり、自治体・サポートする様々な企業の相当なエネルギーがここに込められています。

仮にですが、国外の資産家が巨額の投資をして、現代の日本の街に同様の交通インフラを実現させようとしてもまず不可能ではないかと感じます。経済の事情だけではなく、環境に対する問題意識も以前とは大きく異なっています。

その時期にしか実現し得なかった壮大な計画に対し、美観についてや維持管理費等も含め賛否両論あったと思います。

しかしながら35年ほど経過しました「千葉モノレール」の構造物をあらためて拝見していますと、個人的な印象ですが、将来的には土木遺産として扱われるほど特別な存在価値があるのではないかと、じわじわとポジティブに感じてきました。

古代ローマの水道橋とまではいきませんが、2度と同じようにつくれない都市的開発の構造物として日本中(世界中)探しても、ここ千葉市にしかない都市景観、土木遺産になるかも知れない・・

移動で実際に利用・体験できる強い観光資源にもなる?

などと妄想しましたが、やや膨らませ過ぎでしょうか。

blog category:建築視察

other categories

2024 仕事はじめ

2024年がはじまりました。

皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2024年、私たちhm+architects の仕事はじめは 、千葉県千葉市中央区にあります「千葉神社」への初詣からとなりました。

写真は、1月2日「千葉神社」境内の様子です。

初詣の参拝者数は、70万人にも達し、また年々増加しています。参拝者の行列のほか、お札やお守りの窓口となる授与所、ご祈祷の受付窓口など、それぞれの行列にご案内が必要な状況で、各所の人の流れや建築との関係を確認させていただきました。

写真右、参集殿(白い外壁)部分について、現在 増改築の設計作業中ですが、多くの参拝者、対応される神職の方々にとりましても今まで以上にスムーズに動くことができるよう課題に取り組んでいます。

まだしばらく先までかかる計画ではありますが、良い建築として実現しますよう頑張ってまいります。

blog category:千葉神社参集殿

other categories

フローリング・フォトブックへの掲載

弊社で設計監理をさせていただきました、「豊橋の住宅/House in Toyohashi」の写真が「UENO JUKEN/上野住宅建材株式会社」さんのフローリング採用事例のフォトブック(2023)に掲載いただいております。

UENO JUKEN さんは、主に欧州を中心とするメーカーより建材を30年以上に渡って輸入販売されていまして、「豊橋の住宅」では、床暖房対応の複合フローリング材(ヨーロピアンオーク)を採用しました。

以前にもカタログへの掲載をいただいていましたが、今回は商品一覧のカタログとは別冊のフォトブックにご紹介いただきました。

このブックには、著名建築家へのインタビュー記事もいくつかあり、他の建築家がどのような視点で素材選びをされたのかも知ることができます。専門家も参考になりますね。

blog category:豊橋の住宅

other categories

田都会のみなさんと

hm+architects 一級建築士事務所としての設計活動と併行して、「田園都市建築家の会」に所属する建築家としても活動を行なっています。

この「田園都市建築家の会(でんえんとしけんちくかのかい)」正式名ではやや長くなりますので、関係者間では「田都会(でんとかい)」という略称を使用しています。

田都会での活動は、主に「自分にあった建築家との家づくり」をお考えのエンドユーザーに向けた建築家紹介+設計提案ですが、土地探しから資金計画まで含めた、建築家との家づくりに必要な様々なサポートを行なっています。

メンバーとしては、現在14名の建築家と2名のディレクターを中心に、建築系サポーター企業が35社ほど賛助会員として連携していただき、定期的に専門家同士の勉強会、業界内で最新の情報交換を行なったりしています。

先日は、田都会関係者の懇親会(忘年会)が開催され、たまプラーザにてお店を貸切って50名弱の人数で対面の交流を深めることができました。

例えば自分は採用したことがない建材・製品でも、他の建築家メンバーが使ってみた実際の印象、メリット・デメリット、コスト、メンテナンス性など、建築家同士のリアルな会話もできますし、あるいはサポーター企業・メーカーさんの内情なども雑談の延長でいろいろな本音の意見交換ができるため、有意義でかつ飲食しながらの楽しいひと時となります。

昨年までのコロナ渦ではこうした会を開きにくかったのですが、集まると「やはり対面での情報交換ができる懇親会がいいね!」と皆さんおっしゃっていました。

ただこの日は皆さん特に盛り上がってあっという間に予定の2時間半が過ぎてしまい・・

写真を撮り忘れてしまいました(他のメンバーに聞いても同様でした)。

参考までに、夏(9月)の懇親会の様子、集合写真を1枚アップさせていただきます。

田都会の活動は、こんな感じで様々な立場の方がフラットな関係で集まれるB to B のプラットフォームでもあります。

こうした懇親会の、ちょっとした「メンバーの息抜き+自己研鑽」が同時にクライアント(エンドユーザー)への価値提供に繋がりますので、これも設計の仕事の一環だと言えますね。

みなさん今年一年、お疲れ様でした。また来年の開催も楽しみにしています!

blog category:etc.

other categories

中部大学キャンパスにて

愛知県春日井市にあります中部大学で、2023年度・秋学期も非常勤講師としてお世話になっています。

2016年から設計製図の演習指導と座学の講義の2つの授業を担当させていただき、早いもので8年目となりました。

前職の第一工房時代から、大学内のいくつかの施設設計に担当者としても関わっていましたので十数年前からキャンパス内は全般的に知っているつもりですが、季節や時間帯のわずかな違いでも、新たな風景に出会う発見が今もあったりします。

朝早く到着した授業前や休憩時間などに散策し、スナップ写真を撮ってみました。

△写真の建築設計はそれぞれ第一工房の先輩方が手掛けられたものです。

左手奥:30号館、中央:19号北館ブリッジ、

右手:20号館(耐震補強:川口衞構造設計事務所と協働)

どのプロジェクトも、建築の立面・開口部のプロポーションを何度も検討されたのだと所内で聞きました。

20号館は約半世紀前の設計ですが、中部建築賞を受賞された端正な立ち姿は健在です。

左手前の池と緑地はキャンパスの中央に存在し、大学敷地内とは思えないほど美しい景観をつくり出しています。

上記の池に連続する緑地の先には、伝統的和風建築の「洞雲亭(どううんてい)」とそのアプローチ空間があり、木漏れ日の中を気持ちよく散策することができます。

また、中部大学内では

作庭家、岡田憲久さんによる庭を楽しむこともできます。

2箇所、写真でお伝えします。

△ 2号館の中庭「みなもの庭」

△ 25号館北側の中庭「花鏡のある庭」

どちらも水盤のある作庭により、キャンパス内にそれぞれ異なる静謐さをもたらしています。

△51号館 から外部の池を見る

学内には学生食堂が7箇所ありますが、こちらはキャンパス内で最も北側にある食堂(51号館学生ホール・外構共/設計:第一工房)です。

写真は利用者がいない朝の撮影ですが、南側に見える竹林の緑が池にも写し出され、以前知っている見え方とも少し違う景色を目にすることができました。

この建築の設計ではフロアの一部分、池に近い範囲で床を下げています。

利用者の視線を水面に近づけ、水盤の存在を体感しやすくする狙いがありました。

このプロジェクトの設計当時、所内で私は作業の一部に関わったため、この空間には個人的な想いもあります。

設計作業中、設計チーフの先輩から

「伊原くん、あまりお金かけなくても何か面白くするアイデアないかな?」

と聞かれ・・床レベルを下げる提案をさせていただいたことを思い出します。

キャンパスは広いため、大学関係者でも日常利用する目的施設以外、あまり知らないということもあるのではないでしょうか。

中部大学を訪れる際に少し時間がありましたら、キャンパス内を散策してみてください。

blog category:大学・教育

other categories

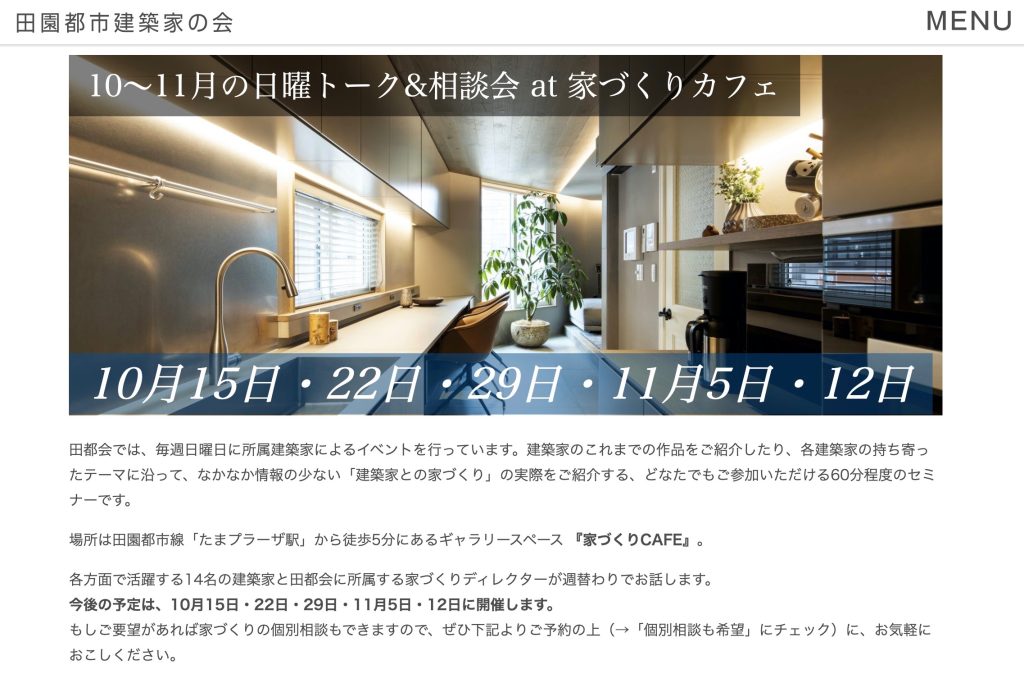

田都会 日曜トーク&相談会 10/29(日)

複数の建築家が集まって活動しています「田園都市建築家の会」では、毎週日曜日に所属建築家によるイベント(家づくり相談会 & セミナー)を行っています。

場所:田園都市線「たまプラーザ駅」から徒歩5分

ギャラリースペース 『家づくりCAFE』

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-12-3 第7松美ビル201

日時:10/29(日)10:00〜17:00

担当建築家としてhm+architects 伊原洋光 がお待ちしています。

詳しくは

こちらのページよりご確認ください。

どなたでも無料でご参加いただけます。

建築家との家づくり、建築に関するご相談などは小さな話題でも気になることなどございましたらお気軽にどうぞ。

blog category:出展イベント

other categories

国立近現代建築資料館

先日、東京都文京区湯島にあります、国立近現代建築資料館に行ってきました。

以前は都立旧岩崎邸庭園の入園券売場から国立近現代建築資料館へ入場する動線でしたが、久しぶりに訪問したためか、平日に国立近現代建築資料館の展覧会を見る場合は、湯島合同庁舎正門からアクセスするルートに変わっていました。合同庁舎正門の守衛室に声がけしてから国立近現代建築資料館の入口まで少々奥まっていますので、参考に写真も加えておきます。

現在開催中(2023.07.25〜2023.10.15まで)の「日本の近現代建築家たち 第1部」を終了間際ですが何とか会期内に見学。

本展覧会で紹介されている建築家は

吉田鉄郎、岸田日出刀、坂倉準三、前川國男、丹下健三、吉阪隆正、大高正人、高橋てい一(てい:青偏に光)、大谷幸夫、菊竹清訓、原広司、安藤忠雄

の12人です。

偉大な建築家がズラリと、厳格な人物イメージがそれぞれありますが、親しみやすい似顔絵で表現された看板が出迎えてくれます。

中でも私が前職の第一工房で16年半ほど師事しました高橋さんのイラストは、結構似た雰囲気で描かれている気がしました。

2階の展示フロアへ。

各建築家の初期代表作品の、主に原図が展示されています。

展示は全て無料で見ることができます。

さすが文化庁 国立近現代建築資料館ですね。

建築家、高橋てい一の紹介としては、最初に手がけた公共建築「佐賀県立図書館」(第一工房 +内田祥哉 共同設計/1962年竣工)がピックアップされ、トレーシングペーパーの手書き原図が展示されています。

第一工房のスタッフ時代でも、事務所内で保管される過去の作品図面(原図)をわざわざ引張り出して開くことは滅多にありませんでした。あらためて、このように展示された60年以上前の原図を見ることができ良かったです。

ごく最近でも、著名な建築家の図面資料が海外の資料館に収蔵されることになったという話題があり注目されました。国内の図面資料収集には様々な事情があり難しい状況ではあると聞きますが、第一工房の図面がこのような形で収蔵・展示していただけることに感謝したいと思います。

またこの日は、展示を見た後に国立近現代建築資料館内での会議に参加する予定があり、現在の日本建築学会長(58代)の竹内徹先生や、以前の学会長(52代)和田章先生といった構造設計のスペシャリストの先生方とご一緒し少々緊張もしましたが、以前第一工房の高橋さんと共同で開発された免震プロジェクトの話題を振り返るなど、有意義な1日となりました。

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

愛知工業大学・鉀徳館

早いもので、2023年度も9月で半分が過ぎようとしています。

少し振り返りますと・・

先日はバスケットボール ワールドカップの男子日本代表の大活躍で日本中が沸きました。

普段テレビはあまり見ないのですが、スポーツ中継は別で娘と一緒に熱くなって応援していました。

特にフィンランド戦の大逆転勝利は劇的でしたが、その試合後、国際バスケットボール連盟(FIBA)のW杯公式Xでバスケ漫画「スラムダンク」のある場面の一つが、渡辺雄太選手・富永啓生選手がタッチを交わす写真に酷似しており並べて投稿されるなど、「スラムダンク」が国際的に認知されているのも凄い!と感じました。

スラムダンクに関連した話題で・・

今年度前期、設計演習と講義の担当でお世話になっていました愛知工業大学について、大学内の体育館(鉀徳館:こうとくかん)が「スラムダンク」の背景画にチラッと登場しています。

漫画の中では高校総体、愛知県予選の会場シーンとして、この体育館の外観(ほぼ写真の角度)が描かれています。

私は「スラムダンク通」ではありませんが当時、ちょうど目にして知りました。

今年、大学の授業でご一緒しています建築学科の先生にお聞きしてみましたがご存知ないとのことで、あまり知られていない小ネタかも知れません。

井上雄彦さんも下見に来られたのか、あるいは写真資料のみの作画かな、などど思ってみたり。

体育館(鉀徳館)は 1976年竣工、47年目ですがそれほどの古さを感じません。

平面・立面ともシンメトリーな構成で、力強いコンクリート打放し仕上げに軽快な鉄骨立体トラス屋根を用いた対比が凛々しく、秀逸なデザインだと思います。建築学科の学生さんには、学内で良く見て学んで欲しい建築の1つと言えます。

ちなみに、愛知工業大学は昨年の就職率(実就職率98.6%)が全国566対象大学中1位になったとのことです。学生さん一人一人と大学関係者のご努力の結果だと思います。私は非常勤講師として複数年関わらせていただいて、何らかお役に立てたのかわかりませんが、やはり初の1位獲得ということで、喜ばしい話題です。おめでとうございます!

blog category:大学・教育

other categories

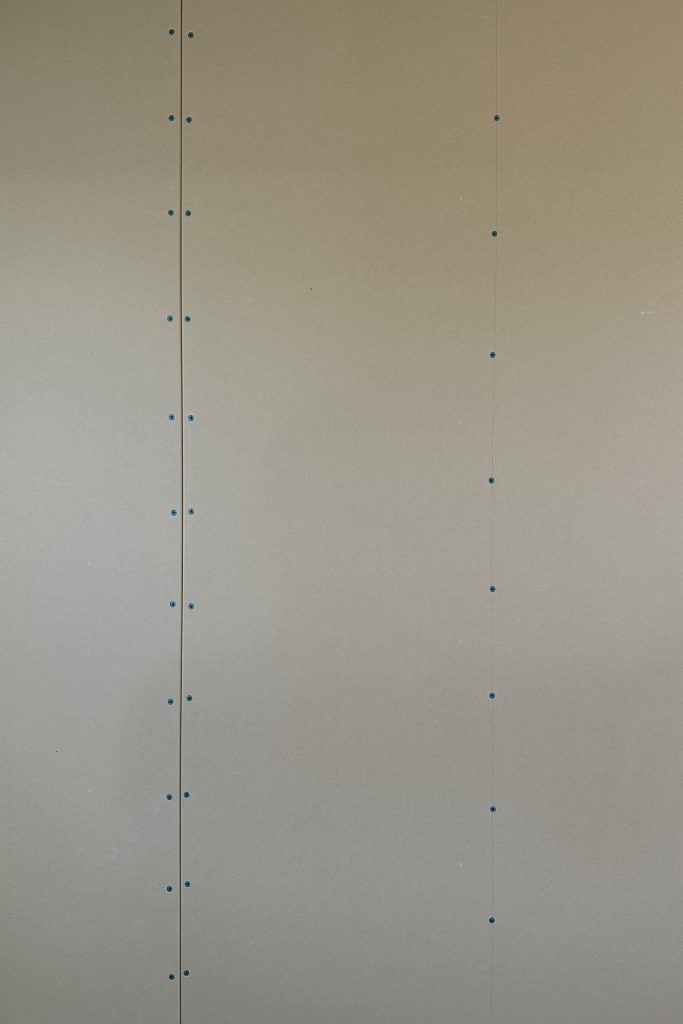

壁の下地

設計の現場監理について、どんなところを気にしているか・・

今回は、施工が仕上げまで進むと最終的には見えなくなってしまう「壁の下地」について、「吉祥寺の住宅」の現場状況をいくつかの写真で紹介させていただきます。

上棟を迎えました後に、構造体が露出しているタイミングで、申請をしていました耐震等級の性能証明の立会い検査を受けています。

確認検査機関の検査員の方、構造設計での協力事務所/リズムデザイン構造計画事務所の今野さんと一緒に現場確認(検査は無事に合格)しました。

耐震壁となる構造用合板の釘のピッチや、土台や柱・梁に取付く各種金物をチェックします。

上の写真で合板の色が濡れ色になっている部分は、1階の防蟻処理です。建物は地下のRC造の上部に地上1,2階の木造があり、この部分は地盤面よりかなり高い位置となりますので防蟻は必須ではありませんが、念のため対処しています。

その後の主な工程として、木造部分の断熱施工があります。

設計上、断熱についてはコストや性能などから何が望ましいかは様々な考え方がありますが、今回は構造耐力壁の筋交いやアルミサッシ枠まわりもきちんと充填できる内断熱の高性能 硬質ウレタンフォーム吹付(フォームライトSL-50α)を採用し、丁寧に進めていただきました。

さらに、室内側の気密シート、プラスターボードの施工があります。

写真はビスのピッチまで整えた大変丁寧な仕事状況です。大工の棟梁Tさんの気遣いに頭が下がります。

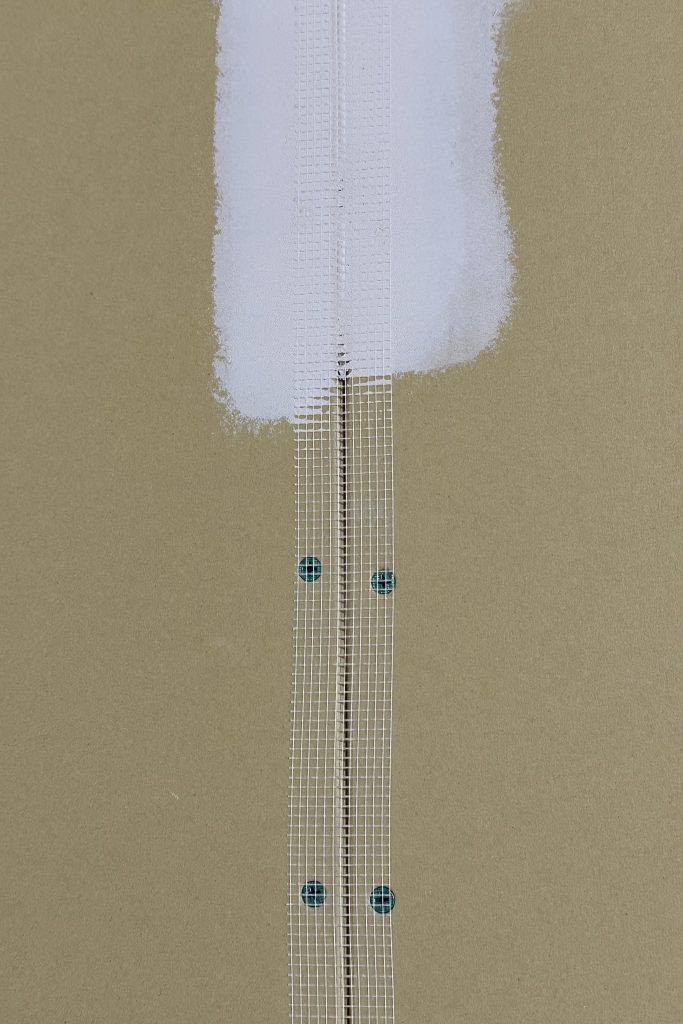

最終的にはクロス下地+塗装仕上げですが、その準備として、壁・天井のボードのジョイント部に補強布(ファイバーテープ)、ビス頭部にもパテ処理を行う地道な作業が続きます。クラックが少しでも発生しないよう、かつきれいな仕上げ面となるよう、猛暑の中でも下地をきっちりと整えていただいています。

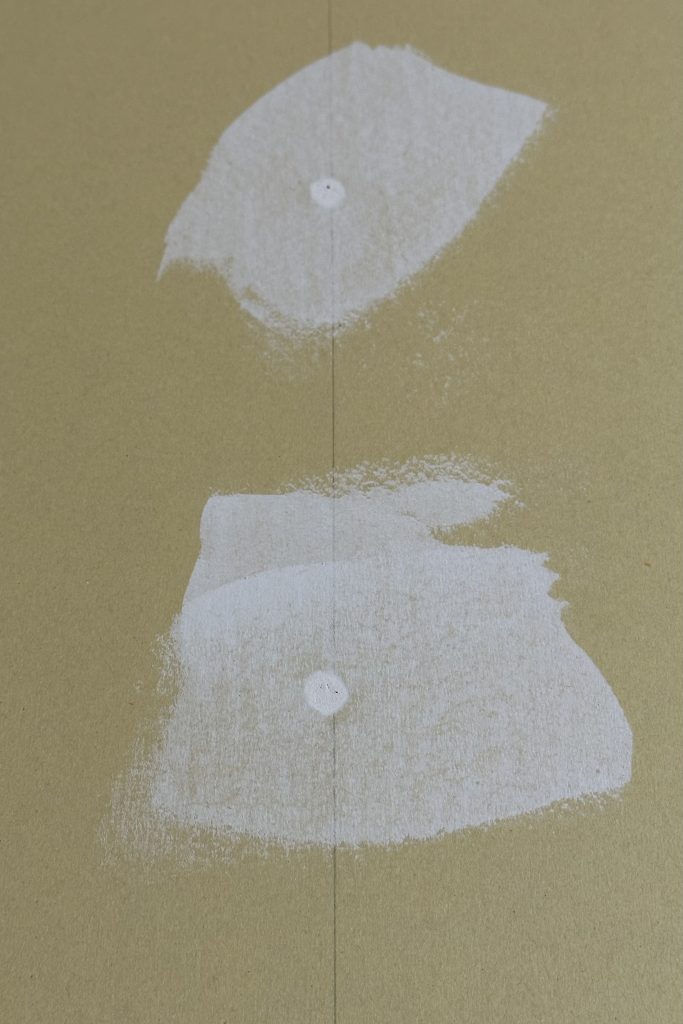

木造・住宅用アルミサッシの窓まわりについては、設計者により納め方もいろいろなケースがあります。

今回は四方枠の額縁をまわすのではなく、下の面(膳板)のみ木製で塗装仕上げ、それ以外の三方は下地クロスの巻込み+塗装としました。

今回、膳板の端部については、窓幅ぴったりに止め、チリ(壁面との差)7mmに仕上がるよう現場監督Sさんと打合せを行いました。

窓枠の三方については、プラスターボードの厚さ分控えたところまでをランバー材の下地とし、窓・壁まわりの精度を確保しています(写真:プラスターボードの施工前と後)。

ちなみに防火地域指定など(壁の防火構造等)法令制限があれば、下地の仕様も異なります。

設計図面を基本とする設計監理ですが、現場ごとにつくり手の方と意見交換しながら、コスト条件やクライアントご要望なども考慮しおさまりを微調整することも重要だと思います。

建築を見る時には、大胆な空間構成に目が向きがちですが、仕上がってしまうと印象に残らないような一般部分の壁・天井・窓枠まわりにもできるだけ気を配ってしっかりとした建築にしたいものです。

外壁の下地についても別記事でまたご紹介したいと思います。

blog category:吉祥寺の住宅

other categories

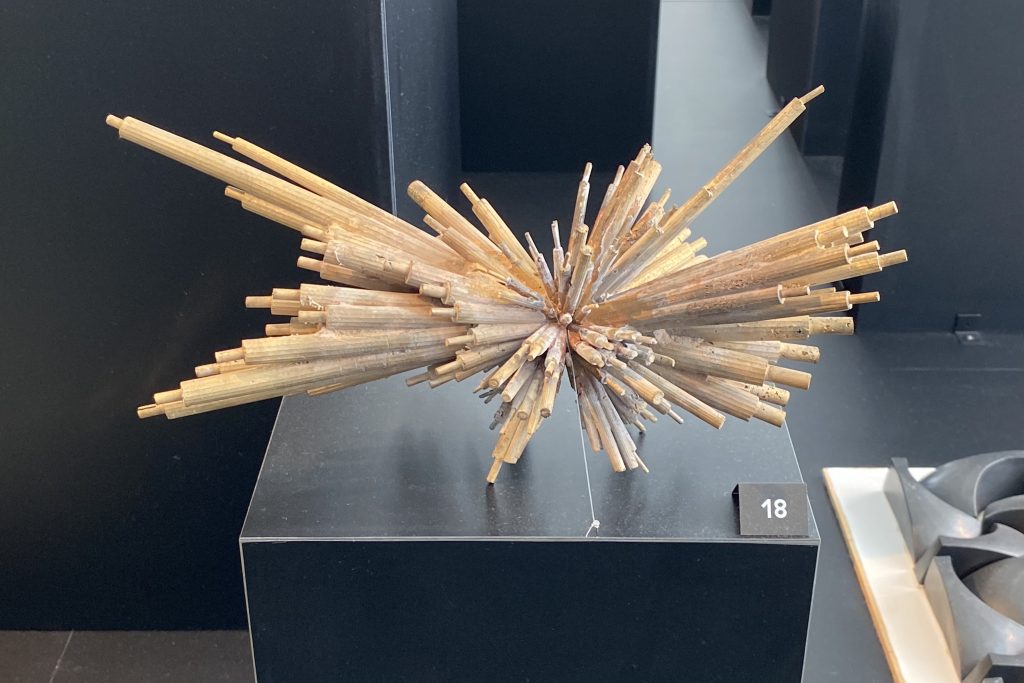

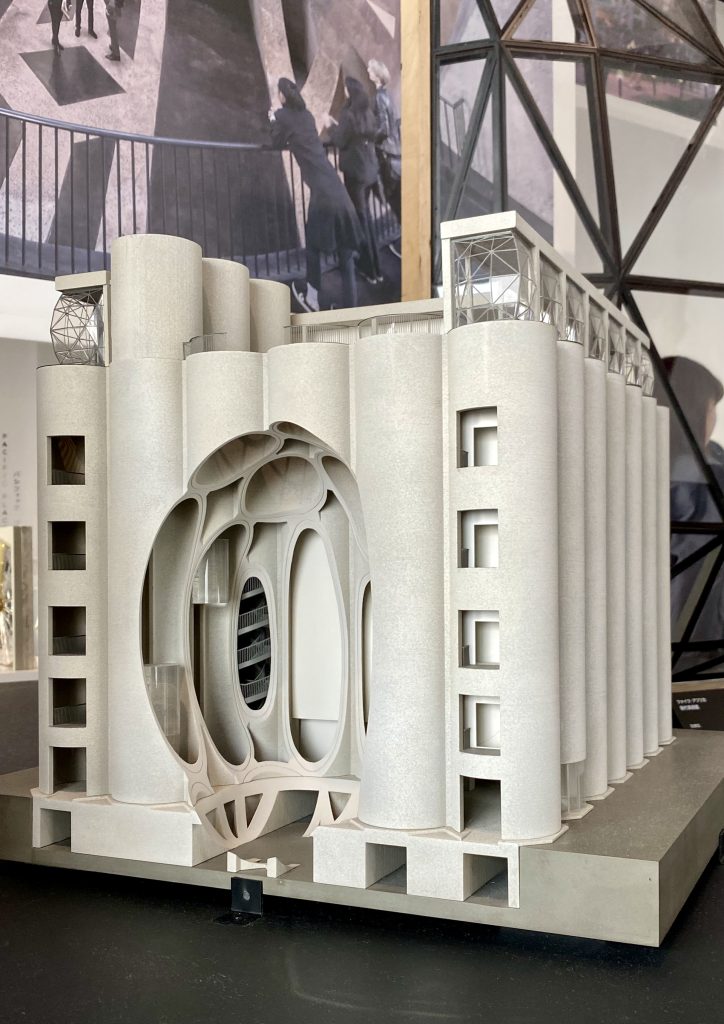

へザウィック・スタジオ展

都内 六本木の森美術館/東京シティービューで、2023年3月17日〜6月4日まで開催されました展覧会「へザウィック・スタジオ展:共感する建築」に行ってきました。

世界が注目するデザイン集団、ヘザウィック・スタジオ。

1994年、トーマス・ヘザウィックがロンドンに設立したデザインスタジオで、約30年間の活動で、ニューヨーク、シンガポール、上海、香港など、世界各地で革新的なプロジェクトを数々生み出しています。

展覧会は、ヘザウィック・スタジオの主要プロジェクト28件を日本で初めて展示するもの。ちなみに英語のタイトル「Building Soulfulness」には、「魂がこもっているものを建てる」という意図が込められているそうです。

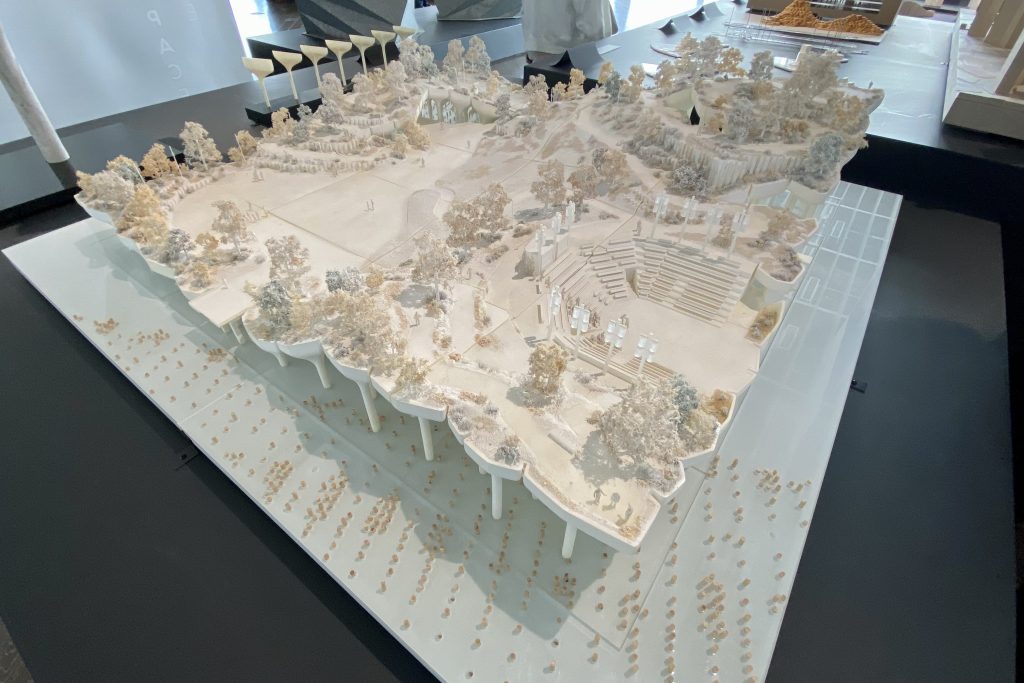

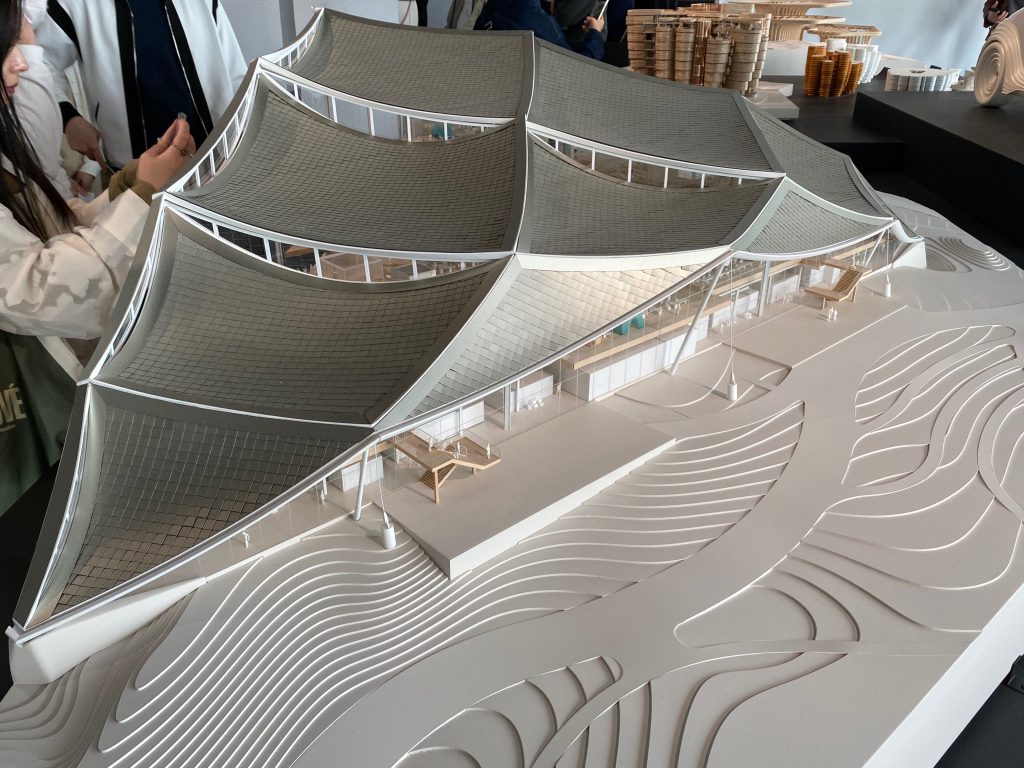

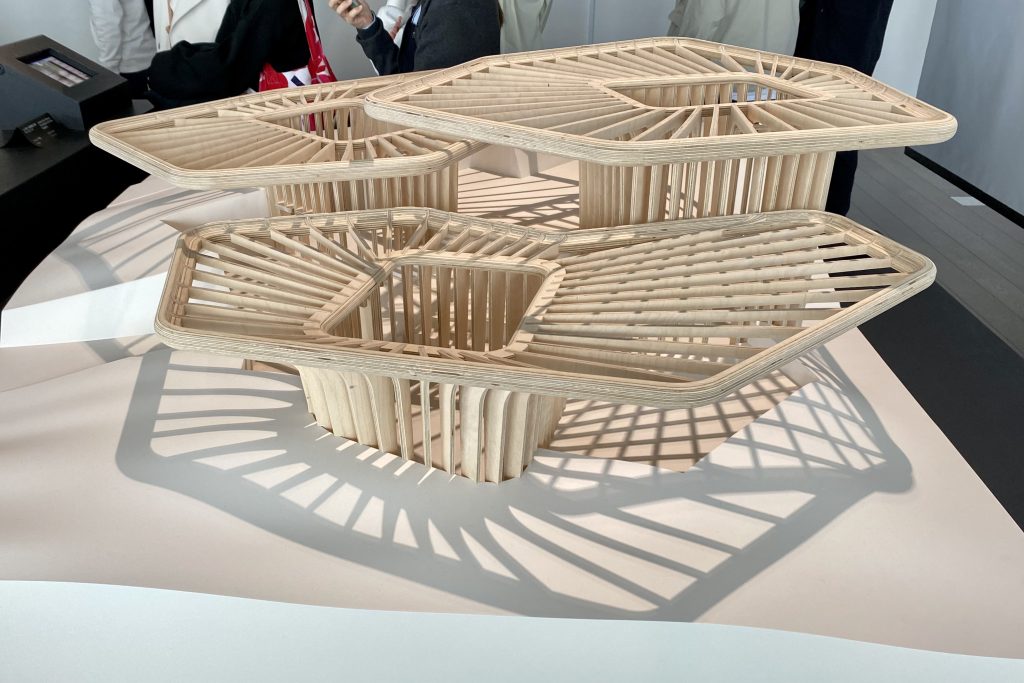

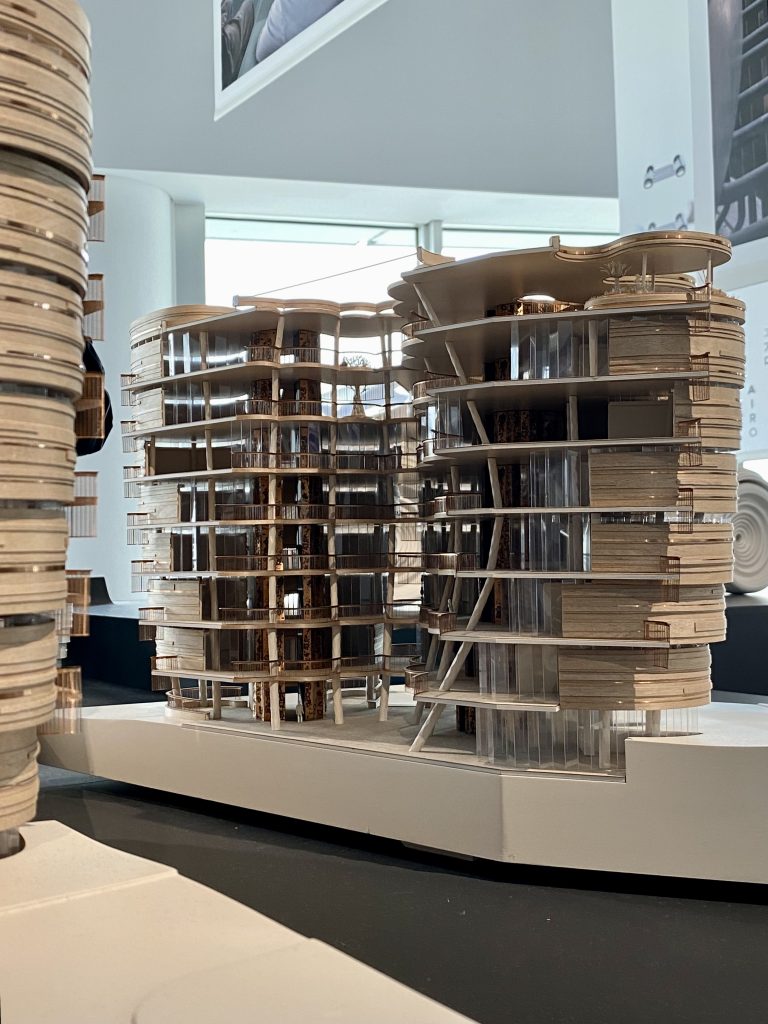

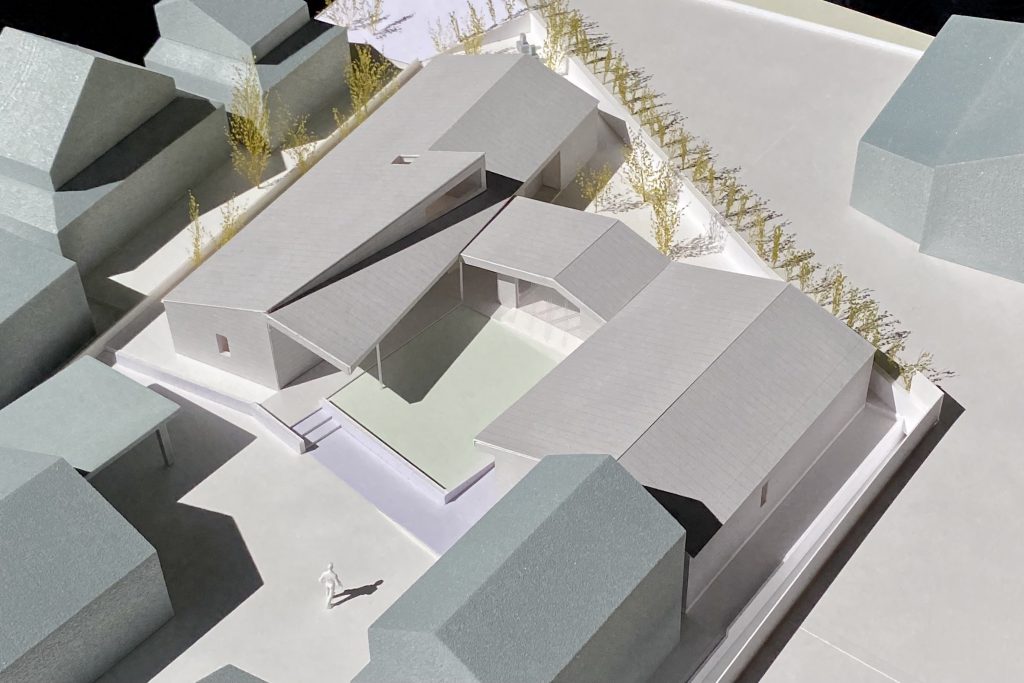

会場には建築模型が多く展示されていまして、どなたでもパッとビジュアルで楽しめるような形にされたのだろうと思います。イメージスケッチはありましたが、図面紹介は、ほぼありませんでした。

私は、模型を見るのも作るのも好きなので・・建築展ではつい写真を多めに撮ってしまいます。

SNSの広がりと共に、各種展覧会では撮影撮影可能なものがどんどん増えていますので、来場者の多くはスマートフォンを片手に・・という展覧会場の風景が当たり前になってきました。

できるだけ他の来場者が写真に入らないタイミング・アングルで撮る!ことにも、慣れて来たかもしれません。

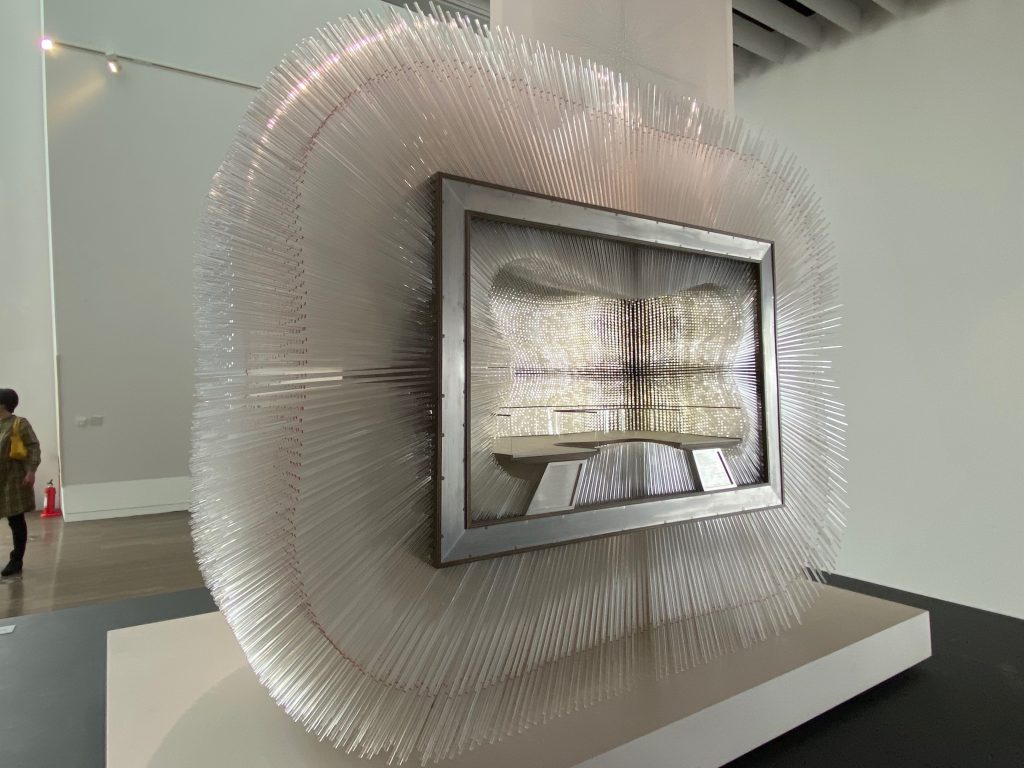

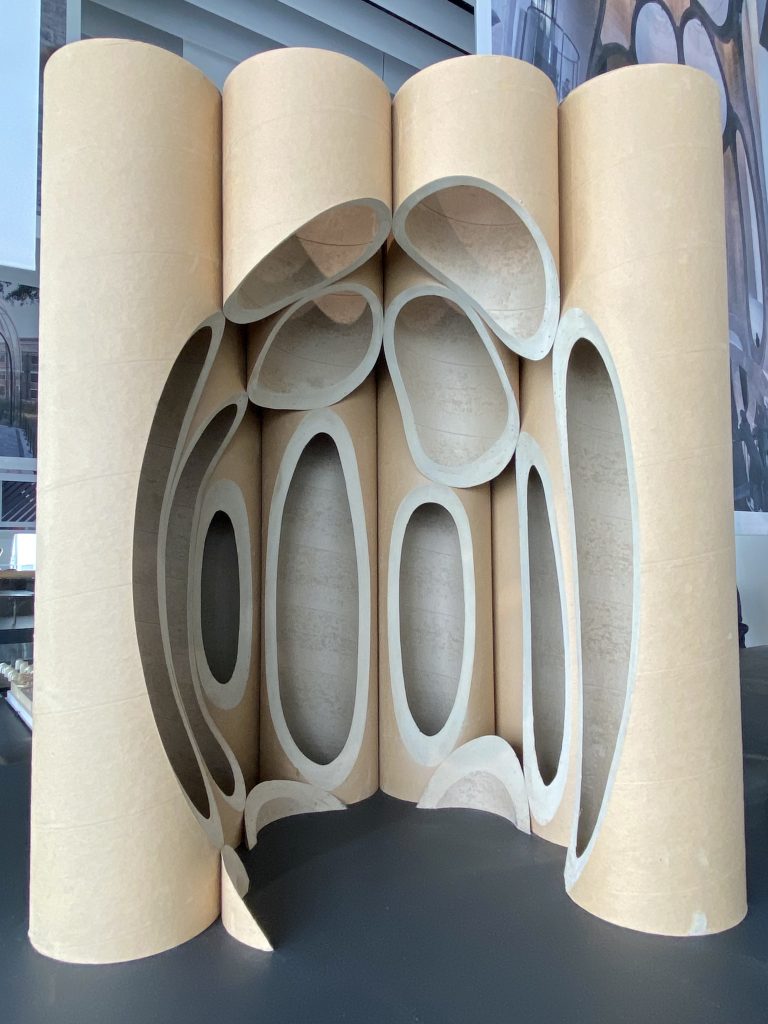

△ 様々な素材、造形のヒントとなるモデルの数々。

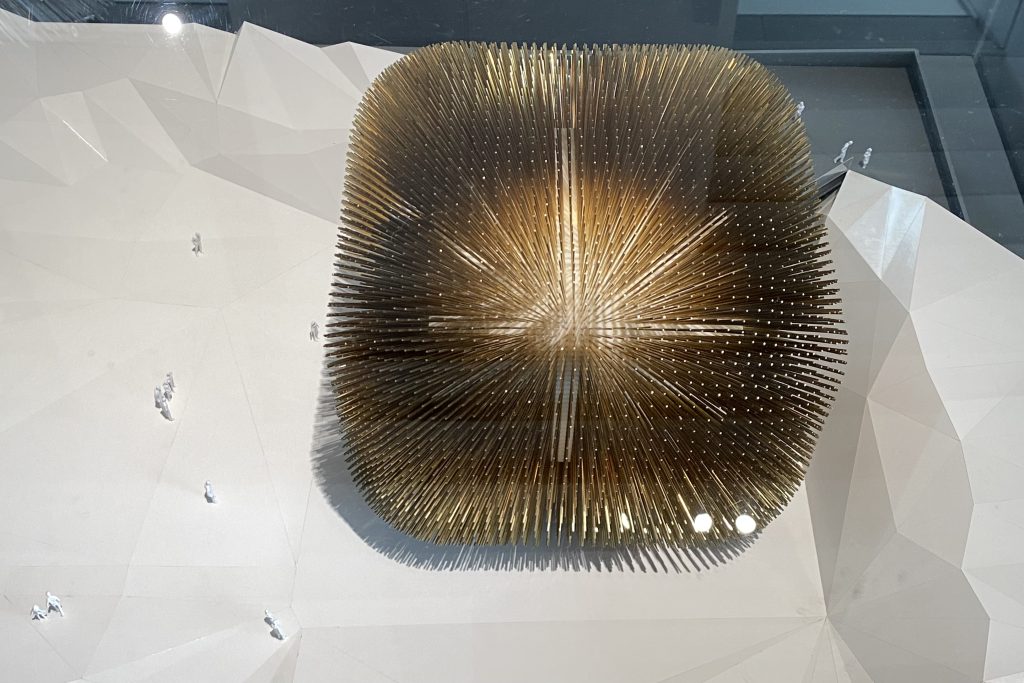

△ 「上海万博 英国パビリオン」

私がヘザウィック・スタジオって凄い!と初めて思ったのは2010年に上海万博で出現したこのパビリオンでした。

△ 2012年の「ロンドンオリンピック聖火台」

模型ディテールも美しいものでした。

△ 「リトルアイランド」

一般的に建設の都合上、画一的になりがちなプレキャストコンクリートでつくりながら、多様な造形が生み出されるようパーツの組み合わせパターンが緻密に検討されて実現。

ニューヨークに行ったら、足を運んでみたいです。

△ 2019年「ヴェッセル」

こちらも話題となりました階段だらけの・・垂直公園です。

△ 2022年「グーグル・ベイ・ビュー」

BIGとへザウィック・スタジオが設計した、アメリカの Google 新社屋です。

プロジェクトの規模がどんどん拡大していき、凄いですね。

△ プロジェクト模型、いろいろ

△ 巨大なサイロの一部を大胆にえぐりとって建築に転用!

△「麻布台ヒルズ/低層部」

日本の東京で話題のプロジェクト。建設工事中です!

完成したら、相当なインパクトですね。

こうした模型は、模型製作の専門家によりレーザーカッターでアクリル板を緻密に切り抜いたりするパーツの使用や、3Dプリンターの模型製作なども当たり前になっています。

弊社でのスタディモデルは自分の手で扱いやすい素材が中心なので、これらの展覧会模型とは別の表現ではありますが、楽しく模型を拝見し、きれいな製作・見せ方などに刺激をいただきました。

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

祝上棟

進行中のプロジェクト「吉祥寺の住宅/House in Kichijoji」は、無事に上棟を迎えることができました。

棟上げ作業後、日を改めまして、クライアント・工事関係者と共に上棟式も執り行うことができました。

棟梁のTさん、現場をよろしくお願いいたします。

この住宅は、地下1階のガレージ部分を鉄筋コンクリート造、上部1,2階を木造とする混構造の構成です。

下部構造(ガレージ部分)のコンクリート打設作業を振り返りますと・・

コンクリート打設時の写真からも、多くの方々の力が注ぎ込まれていることがわかります。

毎度のことですが私も打設に立会い、良い仕上がりに貢献できるようタタキ作業もしてきました。

コンクリート打設は何度経験しましても担当する監督・職人さんも現場ごとに異なるため、しっかりとしたコンクリート躯体として仕上がるか、設計監理者もいろいろと気を遣います。

こちらは型枠を外した(脱型)直後の写真ですが、コンクリート躯体の水分が多く残った黒光りするような表情を見ることができます。

コンクリートを流し込む時間の経過が仕上げ面に表出するため、特に「アナログ」を感じる部分ですね。

建設現場では当然のことですが、それぞれ異なる職種の方々の仕事が積み重なって進んでいきます。

ものづくりの現場はローテクな作業も多く、人の手から手へ仕事のバトンパスが続きますが、そうした経緯を関係する方々と共有するのも建築の大きな楽しみの1つだと思います。

blog category:吉祥寺の住宅

other categories

2023年度 大学授業スタート

2023年度4月、大学・非常勤講師としての授業がはじまりました。

毎年のことながら、キャンパス内のメインストリートの新緑から「新学期スタート!」という雰囲気を感じます。

キャンパスの設計では、施設を設計するだけでなく緑化計画もとても重要になりますね。

前期、愛知工業大学の建築学科では、主に学部3年生が受講する座学「建築ディテール」と設計演習「設計製図Ⅳ」を担当させていただきます。

新型コロナウィルスの話題も落ち着きを見せ、授業形式はようやく通常の対面授業に戻るかたちとなりました。以前、遠隔授業も経験しましたが、やはり対面で行う授業のライブ感、複数の学生さんが同じ教室でお互いの活動が見えて刺激もある環境は良いものだなぁと、初回授業を終えて実感しました。

愛知工業大学での設計指導も気がつけば9年目を迎えるのですが、今年は設計製図で指導者1人が受け持つ学生さんの人数が過去最多でした。

3コマ続きのエスキス指導は気力も体力も目一杯使って取り組むことになりそうです。

大学での授業、進行中の設計実務とも、エネルギーを込めていきたいと思います!

blog category:大学・教育

other categories

耐圧盤の配筋検査

進行中のプロジェクト「吉祥寺の住宅/House in Kichijoji」は現在、基礎工事中です。

建築は、地下1階部分をRC造、地上1、2階を木造とする3層のフロア構成・混構造ですが、先日、最下階の床レベルとなる耐圧盤の配筋検査を行いました。

写真は、耐圧盤(厚さ:300mm)の中に、梁型を内蔵している状況(写真右側)です。掘削・床付け面も配筋も全てフラットなので施工性も良く、地盤の不同沈下に対して影響を受けにくい構造モデルとなっています。

この日は、設計監理で現場をチェックする検査に加え、確認検査機関に依頼しています「住宅性能証明(耐震等級)」と、「住宅瑕疵担保責任保険」の立会い検査も行いまして、それぞれ無事に合格となりました。

今後のコンクリート打設では、壁+上部スラブで打放し仕上げがありますので、事前にしっかりと施工者と打合せ・準備等をして進めたいと思います。

blog category:吉祥寺の住宅

other categories

赤城神社・狛犬

都内、神楽坂駅近く(徒歩1分)にあります「赤城神社」へ行ってきました。

鳥居をくぐり、大階段を登りますと

正面に社殿、左手に螢雪天神があります。

これらは平成22年に再興工事が完了しているとのことで、境内の各施設は軽快な現代の建築として表現されています。

(設計:隈研吾建築都市設計事務所)

社殿の前、一対の狛犬が

ちょっとスフィンクスのようでもあり、印象に残りました。

側面・背面はこんな感じです。

大きな耳もモードっぽいヘアースタイルにも見え、全体のプロポーションは何ともチャーミングです。それでいて、大きな目や力強く盛り上がった胸には緊張感もみなぎっています。

建築の造営と共に、狛犬も現代的に新しくデザインされたものだろうか?

と思いましたが、江戸時代に流行した「加賀白山犬」という型とのこと。ただ残っている物はわずかのようです。

ちなみに脇にあります社務所では、この狛犬の姿(2体セット)をミニチュア化した魔除けの御守として授与されています。

江戸期には、日枝神社、神田明神とともに「江戸の三社」と呼ばれる由緒ある赤城神社。

戦後に続いた財政難を解決するための再生プロジェクトとして、境内に70年の定期借地権を設定した分譲マンションを建設(2010年)。契約終了後には「赤城の杜」として復活させる長期的な計画とのこと。2023年からですと57年後となり、その様子まで見ることはできませんが・・期待が膨らみますね。

このマンションの低層部、社務所の並びにあります「あかぎカフェ」にも立ち寄りました。境内(社殿の前)では、ちょうど挙式後・記念撮影をされているタイミングでしたので、幸せそうなご家族をカフェ内より拝見しながら、休憩させていただきました。

歴史・伝統を引き継いでいく中で、現代の都市的な生活スタイルに合う良いアレンジが加えられた建築プロジェクトなんだなぁと、遅ればせながらの見学で感じました。

blog category:建築視察

other categories

New project/平家の二世帯住宅

ゲストを招くことも多いというご家族のための二世帯住宅。

できれば平家にしたいという住空間へのご要望を盛り込みつつ、敷地のポテンシャルを見極め、外部空間や半外部空間を活用しながら日々楽しめる住まいを検討しています。

それと同時に昨今の建設費の高騰に対し調整をどう実現させるか・・

projectはまだ初期の段階ですが、クライアントご家族、設計者、施工予定の工務店さんを交えて意見交換しながら進めています。

blog category:etc.

other categories

キャリア教育/職業講話

「横浜市立もえぎ野中学校 (青葉区)」より「職業講話」のご依頼が田園都市建築家の会にあり、先日 hm+architects/伊原 が担当させていただきました。

今、子どもたちは、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現することが求められています。

この職業講話は、キャリア教育の一環で、将来の夢や目標を醸成し、進路選択に興味を持ってもらうことを目的とした学校プログラムです。

もえぎ野中学校さんでの講話は、中学1年生が対象で、10種類以上の職業の実務者が講義を行うとのこと。その1つとして「建築設計」の仕事があり、学生さんは希望する職業・講座を選択し、聞いてくれるという授業です。

50分の授業を2度(学生さんは入替え)同じ内容で行いましたが、みなさん大変熱心に聞いてくれました。

・建築士になろうと思った理由はなんですか

・数学の知識は使いますか

・建築士になるためには、どうしたら良いですか

・その仕事で経験と学歴ではどちらの価値が高いですか

・設計している中で大切にしていることはなんですか

・実際にどんな仕事が難しかったか

など10分ほどの質問タイムも多数の意見で時間切れとなるほどで、休憩時間にも持参した建築模型を囲みながら、個別に質問をいただきました。いろいろと興味を持っていただけたようです。

授業後に講師控室まで案内してくれた学生さんからは、多く仕事の種類がある中「この授業を選んで良かったです!」と言ってもらえました。純粋な眼差しとコメントで素直に嬉しかったです。

実はこの講話の少し前にも、横浜市立青葉台小学校(青葉区)さんからも弊社に6年生向けのキャリア教育授業のお話をいただいており、こちらは体育館で6年生全員に向けて建築設計・建築家についてのお話しをさせていただきました。その授業風景の写真はありませんが、6年生のみなさんもとても熱心に聞いてくれました。一緒に体育館で聞いて下さった校長先生からもコメントを頂くなど、建築への関心を広げていただけたようで良かったです。

これまで数年間、大学の非常勤として大学生向けにお話しする場面はありましたが、今年ははじめて、小学6年生と中学1年生に向けての授業を経験しました。建築の専門用語をあまり使わずに子ども達にもわかるよう伝えるにはどうすべきか・・あらてめて考える良い機会にもなりました。

blog category:大学・教育

other categories