diary

内装工事中

「葉山の住宅/House in Hayama」の現場は、各所内装工事が進行中です。

一部の内壁と床に使用する磁器質タイルも現場に入ってきました。

サイズは大判の 600mm×1200mm、輸入建材をセレクト。

この大判タイルを、キッチン脇となる壁に設置中。スペーサーでタイルの目地幅を整えてから、目地材を込めていきます。ちなみに幅が広い縦の目地部分には、Fixのガラス建具が嵌ります。

一般の戸建て住宅では、これだけの大きさのタイルをコーナー部分でこのように加工するのは、技術的にちょっと大変なため、あまり見かけないと思います。普通に現場で出来ますかと聞くと難しいと言われてしまう内容だと思いますが、前職での施設設計での経験なども活かし、各関係者の協力を得て何とか手配が整いました。

一般部の内装壁、天井は、下地のプラスターボードの表面を平滑にするため、パテ処理が行われます。ボードの継ぎ目、ビス・タッカーの小さな窪みも埋めていきます。1回で終わる作業ではなく、丁寧に数回繰り返して整えていきます。

今回は仕上げのクロスに、しっくい塗装のように見えるものを設計で指定しましたが、この材は下地の処理が重要になるためです。

内装クロスを施工した後には、照明器具などの取付けを行います。

この吹抜けには、デザインに特徴のあるペンダント照明を5灯設置する予定です。電源コードを垂れ下げて見せる表現となりますが、この準備を数人がかりで行なっている状況。セッティングは思った以上に大変でした。足場が外れた状態で完成形を目にする瞬間がとても楽しみです。

猛暑が続く中ですが、現場のみなさんの頑張りにより、作業も後半の詰めに差し掛かっています。

引き続きよろしくお願いします。

blog category:葉山の住宅

other categories

屋久島地杉

「屋久島地杉」について、少しご紹介させていただきます。

屋久島の杉うち、

「樹齢1000年以上の保護種」を「屋久杉」

「樹齢1000年以下の保護種」を「小杉」

「樹齢60〜50年以下の人工林を「屋久島地杉」

と呼ぶそうです。

この「屋久島地杉」だけを建材として活用し、その循環性を自然保護へと還元していくことを目指した「屋久島地杉プロジェクト」 に力を入れている企業『チャネルオリジナル』さんと打合せを行いました。

チャネルオリジナルさんは、建材として主に木材を、外装・内装とも扱い、ヨーロッパでの実績のある高性能木製サッシなどの輸入販売なども手掛けられています。

今回、その「屋久島地杉」含め、いくつか木材サンプルをご用意いただきました。

写真左側:「屋久島地杉」内装材 塗装の有無など比較。

写真右上:「屋久島地杉」ウッドデッキ材 無塗装。

写真右下:「レッドシダー」外装材 無塗装。(屋久島地杉ではありません)

本州で広く扱われています「国産の杉材」と比較しますと「屋久島地杉」は「比重が大きく、油分が高い」ことが特徴です。そのため防腐性能、耐久性が高い材料となっています。

持続可能な社会へ

自然保護にもつながる循環性のある建材。

比較的安価で性能が高いこの「屋久島地杉」を、弊社の設計案件に採用できれば・・

と期待を膨らませ、検討しているところです。

blog category:etc.

other categories

模型スタディ

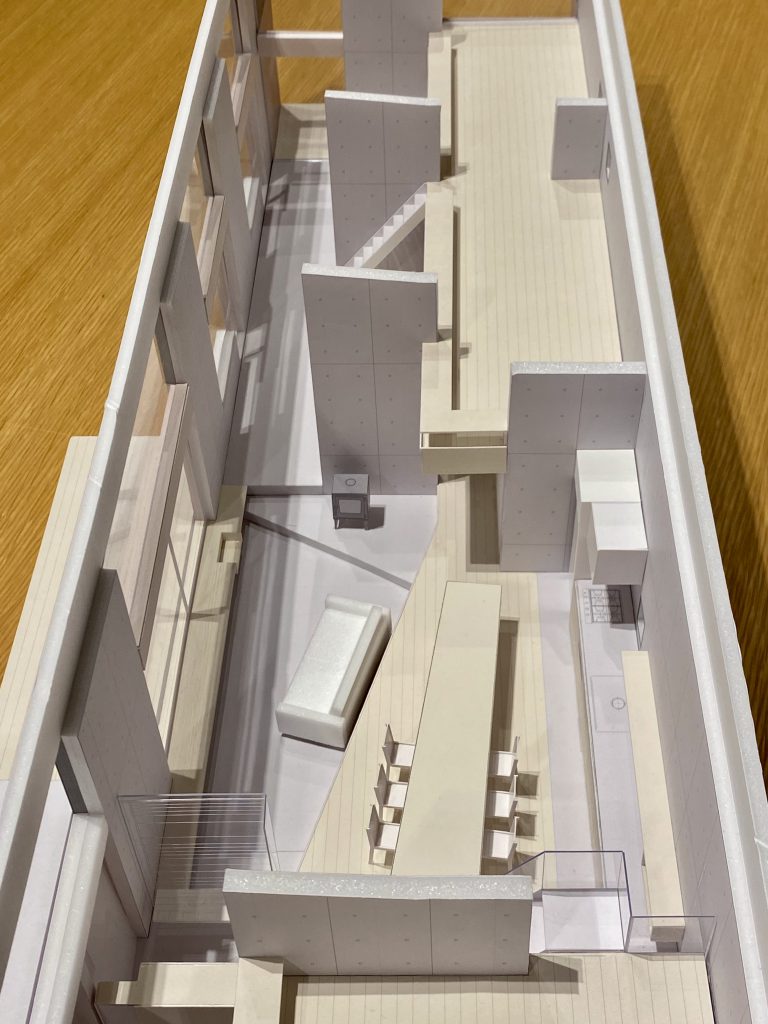

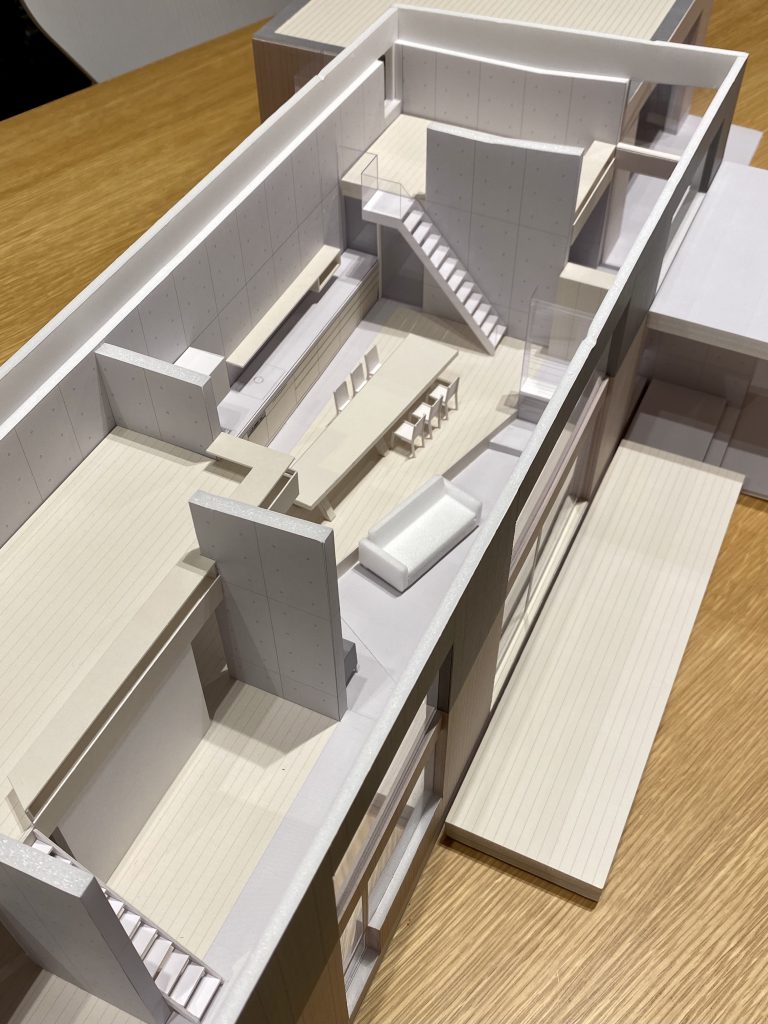

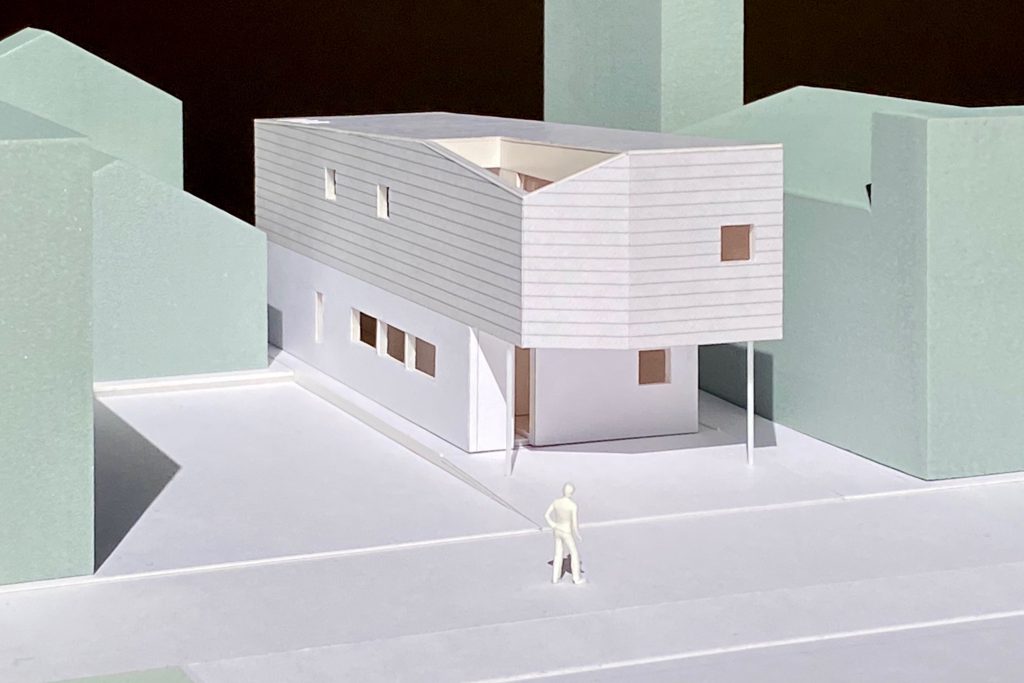

長野県で現在計画中の新規住宅Project、模型スタディについて

計画地は凍結深度80cmという寒冷地ですが、主体構造をRC造とした外断熱の計画とすることで安全でかつ快適な空気環境の住宅をつくろうと考えています。

平面はシンプルな矩形、天井高さをロフトを含め3.8mほどに設定。RC造の壁(壁式構造)で程よく領域を分けながらも、いつも家族の気配が感じられる一体的な内部空間としています。

眺望と冬の日射を内部に取込むため(ダイレクトゲイン)、南面には大きな窓を設け、かつ南窓側の床を土間コンクリートに。床のコンクリートには温水配管を敷設し、コンクリートが蓄熱体となる「風のない輻射暖房」で、快適な温熱環境をつくる計画です。

また、内部の壁面全般はコンクリート打放し仕上げとすることで、室内の仕上げ材を減らし、躯体のコンクリートを素材として見せるインテリアの表現にもなります。

クライアントとの打合せでは模型を見ながら、全体方針をご確認いただきました。各スペースについてサイズや使い勝手、素材のイメージ、お好みなどを詳しくお聞きしていくなかで、設計としては常に全体のコストバランスも考慮して提案を進めていきます。様々な可能性を考えますと、やはりご希望・理想は膨らんでいくものですが、諸条件を見据えて行きつ戻りつ、bestな案は何か探ります。

クライアントご夫妻と実現する楽しみを共有しつつ・・徐々に案がまとまってきました。

現在、全国的に大きな話題となっています「ウッドショック」の影響をできるだけ受けにくくなるような工夫・検討をしながら、引き続き頑張って設計を進めてまいります。

blog category:余地の住宅

other categories

現場確認

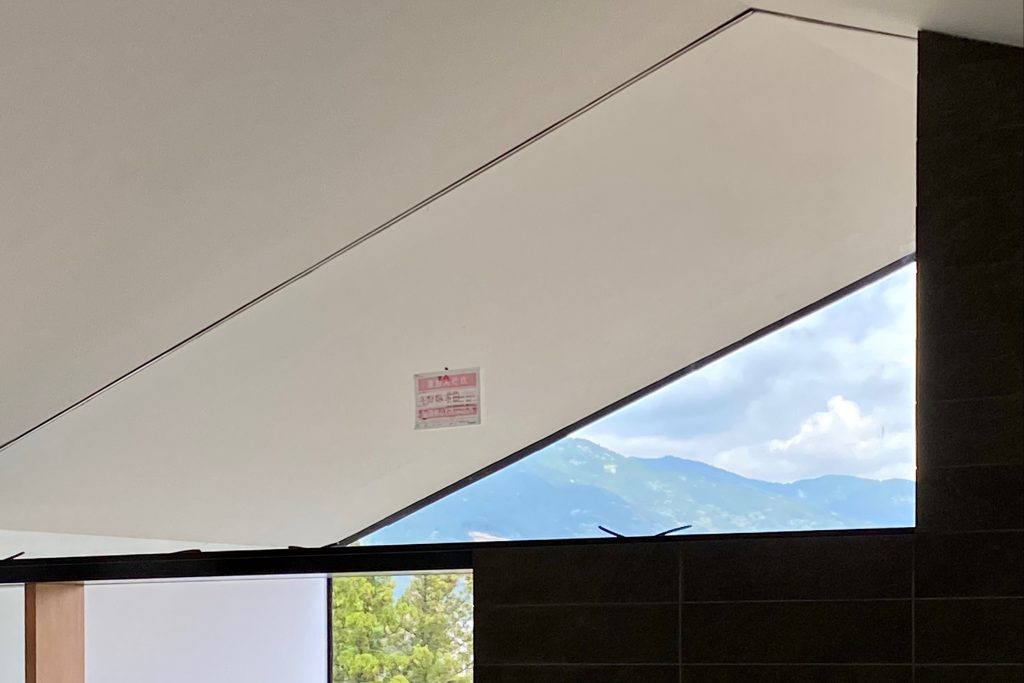

弊社で設計監理をしています「葉山の住宅/House in Hayama」の現場より。

内部は、大工さんの仕事が進んでいます。

住宅の規模は大きくありませんが、リビングに吹抜けを設けています。

その空間構成が徐々に見えてきました。

屋根がかかる外部空間となる2階のインナーテラスがこの住宅の特徴の一つでもありますが、なかなか良い雰囲気になりそうで・・楽しみです。

外部は、外壁にモルタル下地の「ラス網」が設置されました。

何だかこの金網の状態でも綺麗な見え方です。

この後、モルタルの下塗りへ。

外壁のコーナー(出隅)部分

しっかりと外壁ラインの通りを出すため、ガイドとなる定規をまず取り付け、下塗りが進みます。

テラスの下、外壁と軒天の見切り(材が切替わる)部分には、左官工事で「下端起こし材」と呼ばれる材をガイドとするよう現場にリクエストしています。端部に金物を用いずコストを抑え、意匠としてもシンプルなおさめになります。

建築が仕上がる前の工程がどんなものか・・ご存知ない方も多いと思いますので、現場の進捗についても適宜お伝えしたいと思います!

blog category:葉山の住宅

other categories

土地探しから

日曜日は曇天の中、横浜ランドマークタワーへ。

土地探しからご相談をいただいておりましたご夫妻との打合せでした。

候補の土地を購入すると、そこではどんな建築の内容が可能なのか・・

事前にお住まいへのご要望のヒアリング、建築法令上の制限を確認し、近隣の環境を調査。その上でプラン提示をさせていただきました。

車を利用の場合、電車を利用の場合、自転車や徒歩圏での買い物などは、どこで行えば良いか・・

事前の現地調査では、敷地から最寄り駅やその周辺まで様子を確認。途中の商店街で買い物をし、商店街パンフレットも入手してみたり。ゆったりとした空気感が地域全体に感じられました。その地で、おおらかな、豊かな暮らしのイメージを持っていただけそうなプランを考え、説明をさせていただきました。

横浜ランドマークタワーでの打合せの後、2020年にオープンした「BLUE BOTTLE COFFEE みなとみらいカフェ」に立ち寄ってきました。

ブルーボトルの背景にランドマークタワーを重ねて写真を。

カフェのデザインは、芦沢啓治建築設計事務所によるものです。曲線やウッド素材が柔らかさを感じさせる、心地よいデザインとなっています。

おそらく鉄骨の柱には建築法令上必要となる耐火被覆(耐火塗料)が施されていますが、人が触れる高さあたりまでペーパーコードを巻いてカバーするなど、細やかな配慮が見られます。

コーヒーとアボカドを乗せたトーストをおいしくいただき、打合せ後のひと時をゆったりと過ごしてきました。

blog category:etc.

other categories

家具搬入

土曜日は、愛知県の新城市まで、車で日帰り出張でした。

「新城の住宅」は、完了検査も無事に終え、検査済証も取得できました。

月末の竣工・引渡しに向け、この日は家具の搬入日です。

クライアントと一緒にショールームをまわり、時間をかけてセレクトしたアイテムですが、コロナの影響も受けて注文から約5ヶ月経過。

待望の家具(フリッツハンセン)の到着、組立て、搬入に立ち会ってきました。

無事にテーブル、チェアなど家具をセットすることができ、夜間まで待って、照明の確認も行いました。

調光可能なライン照明、ダウンライト、ペンダントライトは、十分な明るさ・パワーがある設計内容ですが、暮らしのシーンに合わせて光を絞るとさらに落ち着ける雰囲気となります。

家具が加わり、内部のイメージも整ってきました。

何とも言えない嬉しさがあり、じっくりと眺めたり、写真を撮ったりしたいところですが・・時間となり現場を後に。去りがたい感じですね。

梅雨入りとなりましたが、何とか撮影まで無事に行えますように・・

blog category:新城の住宅

other categories

New project/コンタ模型

New Projectのコンタ模型です。

※建築関係者の多くは、等高線(conter line)を重ねてつくる模型のことを「コンタ模型」と呼んでいます。

少し前になりますが、長野で敷地調査を行いましたNew projectは、その後建築の提案をさせていただき、徐々に検討を進めています。

計画敷地は概ね平坦な宅盤となっていますが、周囲の地形はかなりの高低差があります。現地にてまずは敷地のコンタ模型のみを実際の方位の通りに置いて、建築ヴォリュームを動かしながらクライアントご家族と配置イメージを確認しました。

模型は、約80枚の薄いダンボールを切り出しています。建築や樹木など点景なしの状態でも地形が水平ラインで視覚化され、実際の自然景観とは違った味わいがあります。曲線が近く積み重なる急斜面部分など、雰囲気が出ていい感じです。

また現地では、日の出や日の入、太陽の動きが、春秋分・夏至・冬至でどのあたりに来るかも把握しました。

建築の配置もおよそ定まってきましたので、各種の検討をさらに進めていきたいと思います。

blog category:余地の住宅

other categories

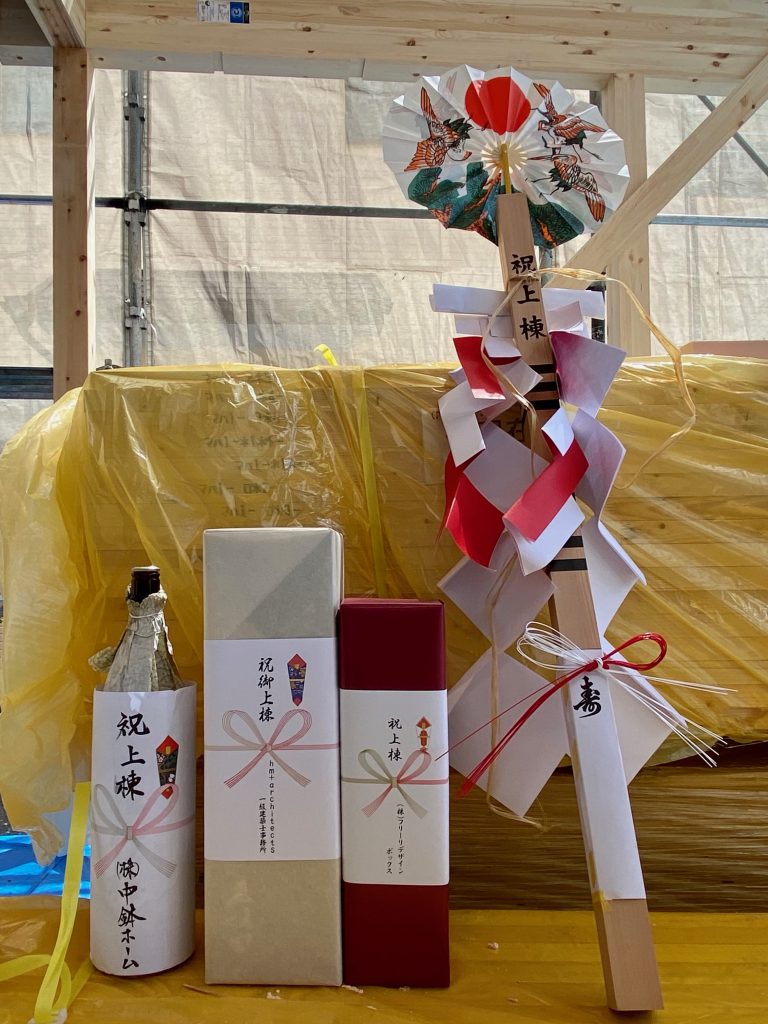

上棟しました

現場進行中の「葉山の住宅/House in Hayama」が上棟しました。

現在、全国的に木造住宅の建設に必要な木材が不足している大変な状況でありますが、「葉山の住宅」については、木材の手配を確定した時期が材料不足となる直前であったため、先日無事に上棟を迎えることができました。工事関係者の話では「手配があと1ヶ月遅かったら、上棟は困難な状況になっていたでしょう」とのことでしたので、幸いでした。

晴天にも恵まれ、建方作業は順調に進められました。

屋根面の構造用合板まで作業が整いますと、建築全体としては軸組フレームの状態ですが、内部空間を感じることができようになってきます。

クライアントご家族、工事関係者が集まり、ここまで無事に工事が進んだことへの感謝と、完成を祈願し上棟式を執り行いました。

建築の規模はそれほど大きくはありませんが、リビングルームには吹抜けを設けています。その吹抜けに面し、性格の異なる窓がいくつか設置され、外部のテラスにも連続する開放的な空間をつくる設計としていますが、まもなく原寸で実現すると思うとやはり設計した私たちもワクワクします。

この後、夏の完成に向けて現場は進んでいきます。引き続き、気を引き締めて設計監理を続けてまいります!

blog category:葉山の住宅

other categories

2021年度 大学非常勤講師

2021年度、4月より大学授業がはじまりました。

愛知工業大学の非常勤講師としましては、座学の「建築ディテール」と、3年生の「設計製図」指導を担当させていただきます。私がまだhm+architectsとして本格的に活動を開始する少し前の2015年度にはじめて関わらせていただき、7年目を迎えることとなりました(座学担当については2年目です)。

はじめた頃は、正直なところいつまで継続するのかも考えもせず取り組んでいましたので、ブログに記しながら7年目という数字に自分でも少し驚いています。年度ごとに自分なりの工夫をしてきましたが、それなりに積み重なるものがあるのだと信じたいです。

愛知工業大学は、本部棟の足元に広がる池(調整池)がゆったりとした景観を作り出しています。

新緑が芽吹いたキャンパス内を歩きながら、今期も学生さんと一緒に成長できるよう頑張ろうと思いました。

座学では、このような立派な大講義室を利用させていただくこととなりました。コロナ対応から離れた座席配置を厳守しますと、100名強の履修者に対してもこうした大教室での授業となっています。

昨年度は遠隔授業と対面授業の両方の対応でしたが、今年度は(現時点では)大学の方針として各種配慮をしながら、対面形式の授業となっています。ただ世の中の状況からしますと、近く遠隔授業になるのかも知れません。ちなみに私は念の為マスクを2重にして授業を行っていますが、90分話すのはちょっと大変ですね。しかし座学は初年度の時ほどではないにしても、毎回少し緊張します。学生さんが興味を持てる内容となっているだろうか、難易度は妥当か、準備したスライド説明が予定時間内におさまるだろうか(授業の最後の方はやや急いでの説明となることも)など気にしますが、これらも1つの技術、訓練と捉えて何とかマスターしたいものです。

もう1校非常勤講師としてお世話になります 中部大学 では、今年度は座学の「建築学入門」、「建築構法Ⅱ」と、2年生の設計製図「建築デザインⅡ」指導を担当させていただきます。

大学によってコロナ対策の方針や、学生さんへの連絡方法(学内情報システム)などが異なりますので、非常勤としてはそのあたりに特に注意を払う必要があります。それらに対応できるよう今年度も、日々の設計実務活動と並行して頑張って取り組んでいきます!

blog category:大学・教育

other categories

内装工事中、外足場解体

「新城の住宅」の現場では現在、内装工事を急ピッチで進めています。

プラスターボード下地(写真:左)には、ビス留めピッチを正確に大工さんがグリッドを記して進めています。次の工程ではそれが見えなくなる内容ですが、他の現場ではなかなかお目にかかれないほどの丁寧さ、精度の良さで進めていただいています。本当に頭が下がります。

内装は、最終的には本漆喰をローラーを使用して塗装する仕上げとなりますが、その下地には専用の壁紙(写真:右)を用います。下地なのに、各所コーナーのクロス貼りの丁寧さなど、大工さんからの素晴らしいバトンを受け取っている結果だとわかります。

リビング・ダイニング空間の天井が、外部のテラスまで連続するよう、大きな欄間を設けていますが、そこに複層ガラスが入る瞬間に立ち会いました。取付寸法にも逃げがあまりない納まりですので、うまく入るかどうか・・こちらも緊張する一瞬ですが、そこはさすがガラス設置のプロフェッショナルチームの息の合った仕事により、およそ70kgほどと思われる複層ガラスを手際よく、寸分違わずおさめていただきました。

そしてリビングに設置予定の造作家具のソファあたりから、欄間ガラスの奥に山並みが見えるようになりましたが、単に広がりを感じるだけでなく、設計の意図するところ(その土地での暮らしが日々実感されること)が徐々に確認できるようになることがやはり嬉しいです。完成に近づきますと、設計者の現場での楽しみは、大きな空間構成から細部(ディテール)に至るまで各所に顕在化しますので、どこを見ても、いろいろなことを振り返ったり、さらに先のことを考えることになるようです。それで現場での時間はあっという間に感じるのでしょうか。

先日、外部足場がついに解体されました。建築の外観で足場が無く全て見える瞬間は、やはり現場のクライマックスの1つと言えます。設計の打合せから現場の監理まで振り返りますと、いろいろな出来事が思い出され感慨深いものがあります。まだ外回りも仕上げや少しの手直しはありますので最後まで良い仕事が続くよう、気を配っていきたいです。

RC造と木造の混構造の全体構成が直接見えてきました。1階の鉄筋コンクリート部分は打放し仕上げ、2階の木造部分は屋根・外壁ともガルバリウム鋼板の平葺き(一文字葺き)です。光沢を抑えたややマットなグレー色のガルバリウム鋼板を選定するため、数多くのサンプルを取り寄せて検討しました。天候の違い、僅かな光の変化によっても表情は思った以上に変わります。

また東西の長さは21mほどありますので、写真撮影は少し引きがないと、建築全体は写真にうまくおさめられません。

建物の正面南側も後ろ北側もそれぞれ違った表情があり、設計者として十分に承知している筈ですが、見ると毎回ワクワクするので不思議なものです。

設計の私たちもクライアントご家族も、施工者の各職種、関係するみなさんの想い・愛情が竣工まで注がれます。建設プロセスはもう少しの間となりますが、緊張感と楽しさをしっかりと感じたいと思います。

blog category:新城の住宅

other categories

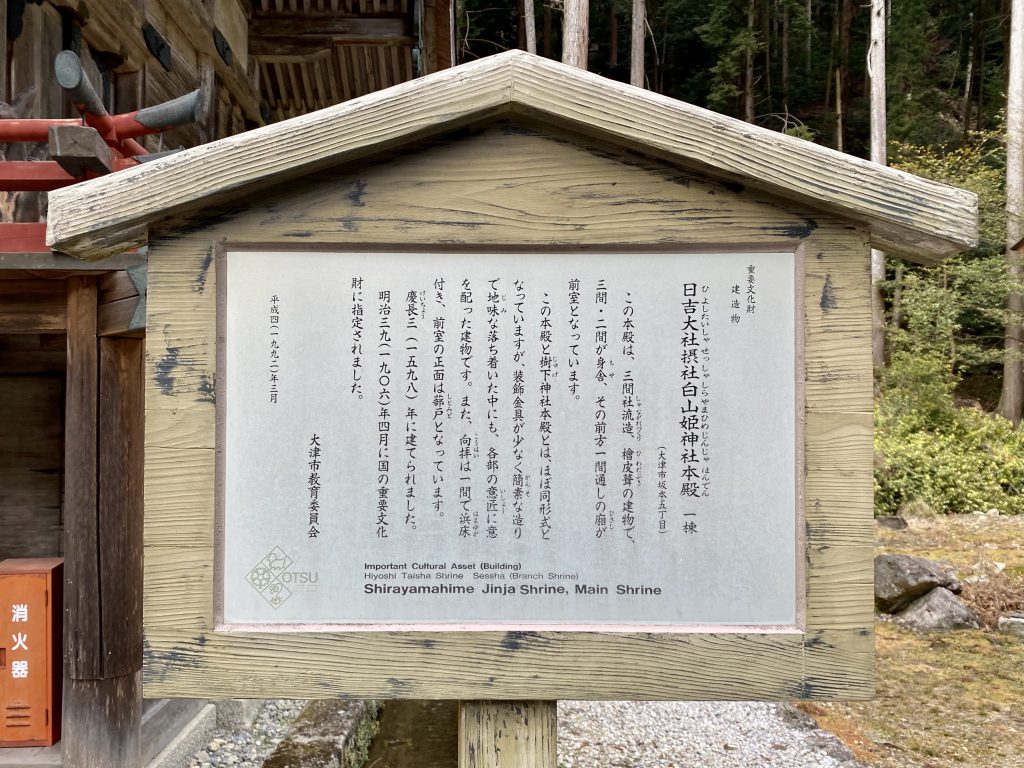

日吉大社

少し前になりますが、関西へ調査で出かけました途中、滋賀県の大津市にあります日吉大社へ立ち寄らせていただきました。

日吉大社は、国宝の東本宮本殿(1595年、日吉造:ひえづくり)などが建築的には知られるところです。

夕方になってしまいましたが、はじめて参詣させていただき、厳かな空気感を味わうことができました。

境内は広く、複数の社殿のどこを廻っても見応えがありますが、私が個人的に興味を抱きました部分を少し紹介させていただきます。

案内マップの中央やや左に記載のあります「白山宮」について補足してみます。

正式名称:日吉大社摂社白山姫神社本殿(重要文化財)

三間社流造、檜皮葺の建物で、前方の一間通しの庇が前室 と解説があります。

とにかく、平入り屋根の伸びが圧倒的な存在で、特に建物の妻面(建物両脇にあたる面)の迫り出しは何とも言えない迫力があります。軒下は明らかに外部ですが建物に取り込まれた空間領域のようです。

また、この社殿の東側には、小さなお社(末社だと思われます)が並んで配置されています。

段々とミニチュア化されたような建築のリズム・・神聖なものとして祀られているのでしょうが、可愛らしくもあり優しい気持ちにもなります。

神社建築では、屋根が大変に立派であっても、室内にあたる部分はおよそ小規模でかつ、その内部空間を見せることなく、神体を祀る専用建物になっています。

それに対し寺院建築の仏堂は、礼拝の空間を室内に備え、本尊が見えるかたちが多いので、体感できる内部空間があります。そうした点で比較しますと、神社建築は寺院建築より内部空間が少ない状況です。

ただし、神社建築は建築群が構成する外部空間に多様な魅力があり(寺院にも同様にありますが)、神社の境内には寺院のそれよりも、より複雑で変化に富んでいるものが多いと言えます。

※詳しくは、書籍「日本の建築空間」解説(建築史家/後藤治)をご参照ください

そのように境内を見ますと、建物配置やアプローチとなる階段、石垣は、その場所にしかない、固有の地形に沿う軸線などの繊細な調整作業が意識され、特別な味わいがあるように感じます。現代ではランドスケープデザインという言葉が近いのかもしれません。

ただ境内全体としては、方位とそこにある自然(水脈や植生、地盤高低差など)への敬意が感じられ、恣意的な造形という部分が一定の形式の中で抑制されていながらも、そこに関係した人々の意思とエネルギーは溢れており、素直に感銘を受けます。

さらに神社建築では、建物配置上、本殿が少ししか見えない形式とする事例(伊勢神宮ほか)もあります。現代の建築デザインに求められているものとは背景が異なる、崇高さを表現しているのだと思います。

こうした神社建築に漂う気配のようなものが、私は好きなのかもしれません。

blog category:建築視察

other categories

基礎工事中

神奈川・葉山町で進行中のプロジェクト「葉山の住宅/House in Hayama」は、木造2階建ての計画で、現在基礎部分の工事を行なっています。

先日、小雨の中でしたが基礎コンクリートを打設する前の配筋検査を行いました。

弊社の設計・監理では、建物の構造体をチェックする重要なタイミングには、設計を統括します弊社の現場立会い確認に加え、できるだけ構造設計者も一緒に現場確認していいただくチェック体制としています。

今回については、緊急事態宣言が解除される前ということもあり、私のみ車で現場に足を運び、構造設計者(リズムデザイン構造計画事務所/代表:中田琢史)はリモートで配筋チェックをしていただく形としました。

リモートでの確認方法は、iPhoneのFaceTimeを利用して、現場内の各所の状況をまず私が歩いてご説明し、ライブ画像を見ながら中田さんがしっかり確認したい部分をアップで見たり、寸法を確認するなどしました。

基礎まわりで複雑な内容・おさまり、心配されるような箇所はほぼ無い計画ではありましたが、実際にこの形式で行ってみますと、これまでのように構造設計者も現場まで来ていただいて確認する状況との違いをさほど感じることもなく構造チェックを進められることが実感できました。

本設計では基礎を、建物の全範囲(土に面する部分)をコンクリート面で形作る「ベタ基礎」という形式としています。

前面道路から南北に奥行きがあるほぼ平坦な敷地に、建物はおよそ敷地に沿う平面形状とした計画です。地盤調査により若干地耐力や土質構成が均等ではない部分がありましたが、そうした内容も勘案し設計としては、費用がかかる地盤改良工事は行わないけれどもフラットなコンクリート底盤(耐圧盤)の厚さを一般に木造住宅で多く採用される基礎よりも大きくした250mmとしました。この内容であれば、コストアップはコンクリート量の増加に伴う僅かなものに留めながら、設計の自由度も確保され、現場の配筋やコンクリートの打設作業は容易に進められるという実作業性にもメリットがあります。全体としては底盤の強度を高めることで地盤からの影響を受けにくくし、安心感を高めた基礎と言えます。

一般に、コンクリートで形作られます基礎工事と言いましても、建物の計画内容や、敷地の形状や地盤状況などにより基礎部分の設計も一様ではありません。完成後には見えなくなってしまう部分ですので、基礎形式に違いがあっても意識されにくいところです。さらに基礎によって建築全体の性能やコスト面に影響する場合もあり、一般の方にはわかりにくい部分だと思います。

実際のところ、住宅の基礎はある程度は類型化されているとも言えますが、建物ごとの検討はやはり必要です。設計者(意匠設計・構造設計)の専門知識や経験から総合的に導き出される判断力が試されるところであると感じます。

ただし、こうした総合的な判断が求められる内容も将来的にはAIの進化により、徐々に置き換え可能になるのでしょう。しかしまだしばらくは人間の五感をフルに働かせる専門家が活躍する場が十分にあると信じ、日々奮闘しています。

blog category:葉山の住宅

other categories

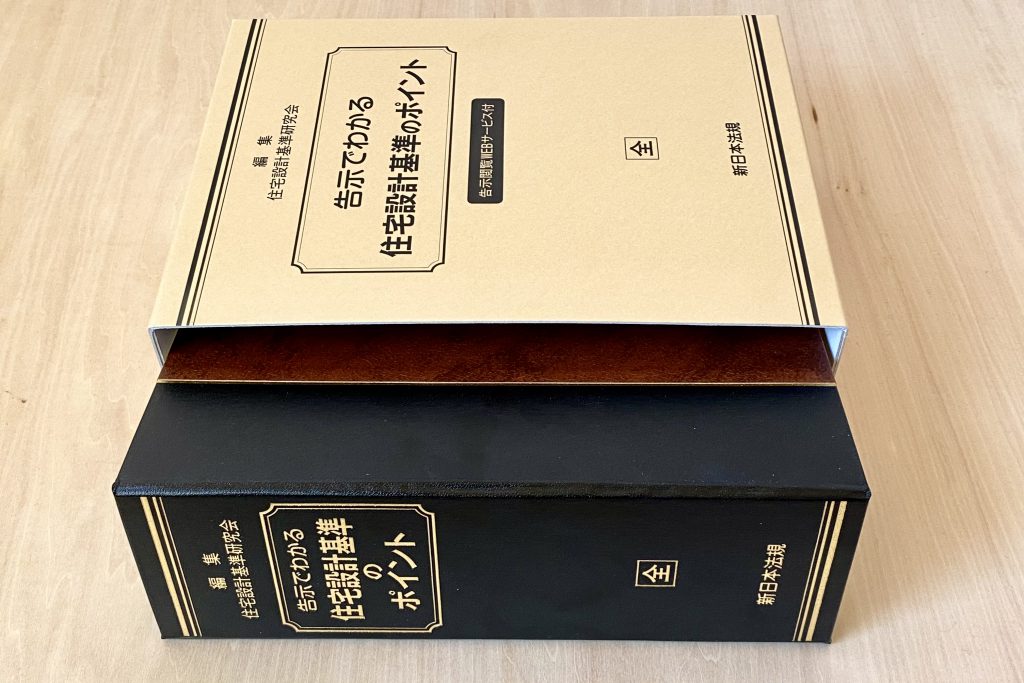

告示でわかる 住宅設計基準のポイント

建築法令に関する書籍について、ちょっと専門的な話題になりますがご紹介します。

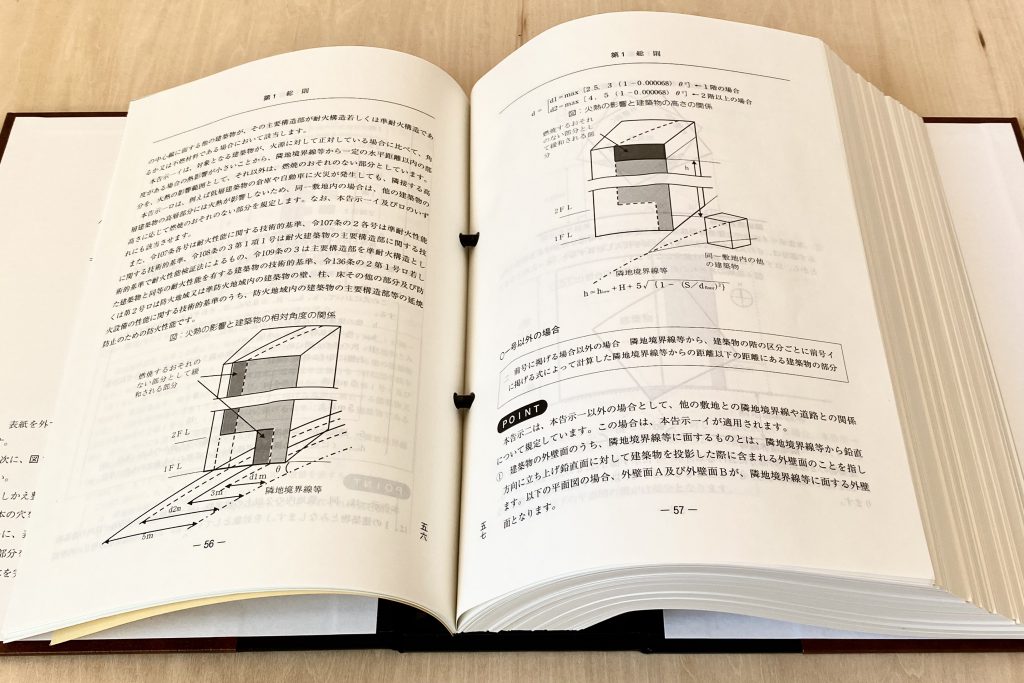

このほど新日本法規出版より新たにまとめられました「告示でわかる 住宅設計基準のポイント」という書籍を購入してみました。

設計の実務では、建築基準法の内容に加え、さらに細目を定めた告示の内容により建築の仕様を定めることも多く(例えば防火規定など)あります。建築基準法の内容を解説する書籍については同社の「建築申請 memo」がよく知られており、わかりやすく要点が整理されているため実務者必携の1冊というイメージもあるくらいです。しかし実際のところ告示についてのわかりやすい解説書はほぼなく、法文だけでは理解しにくいとの声が新日本法規出版さんへ多く寄せられ、特に住宅に関する部分について書籍化することになったそうです。

ちなみにこの本は、一般の書店に並ぶものではなくネット注文となっていますが、設計事務所をはじめ関係する専門業者等へは訪問販売もされており、私はその問い合わせにより本書を知りました。ヴォリュームは1100ページほどあり、価格は16,500円。今後法改正があっても、最新法令となった部分のみ都度、バインダーで差し替え(有料ですが)を行うしくみです。何年経ってもこの1冊で全てを網羅してくれる点は、期待するところの1つです。

例えば・・

防火・準防火指定のある敷地内に小さな建築の増築を行うだけでも、既存建物へ延焼ラインが及ぶことになるケースがありますが、本書では、高さ方向の緩和規定がどうなっているかなど(知らない実務者も多いのではないかと思いますが)、わかりやすい図解が加えられています。

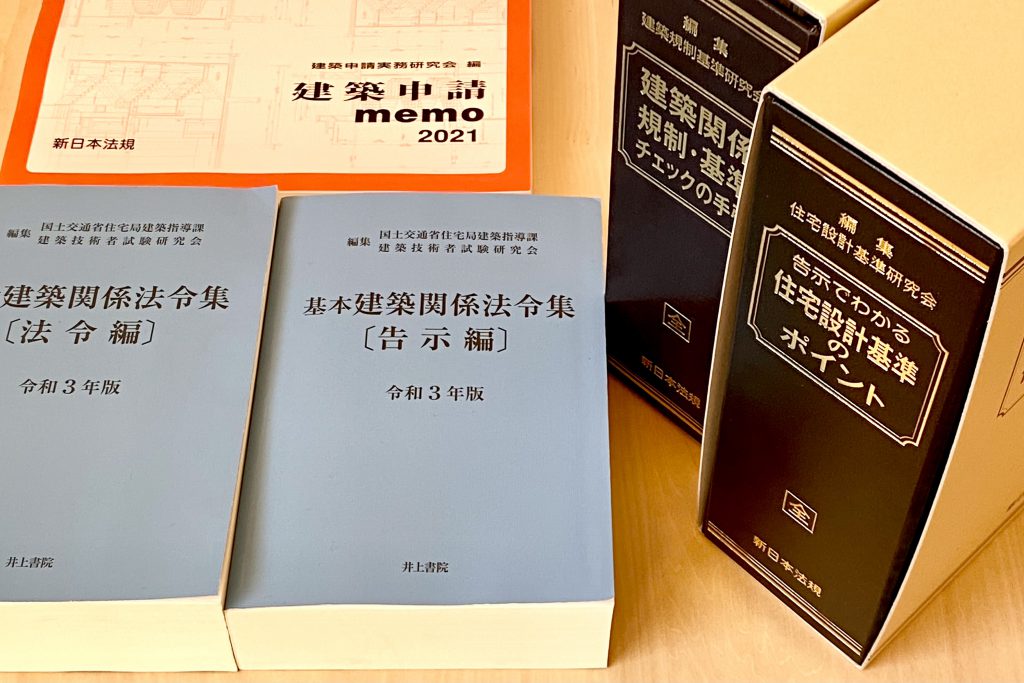

▽写真の書籍

左上:「建築申請memo」2021年版

左下: 建築基準法「法例編」と「告示編」の令和3年版

右下:「告示でわかる 住宅設計基準のポイント」今回ご紹介の1冊。

右上:以前Blogでご紹介しました「建築関係規制・基準 チェックの手引」

(これ以外にも防火避難規定を詳しく解説するもの、消防法に関するもの、自治体が定める安全条例など、法令チェックのために参照すべき書籍はあります)

これら最新版の法令資料を揃えて、今年も設計業務に取組んでまいります!

(価格が年々UPしていくのは、どうにかなりませんかね・・)

blog category:etc.

other categories

光のテラスと防火袖壁

お問い合わせをいただいておりました新築計画について、先日プレゼンテーションさせていただきました。

木造2階建、1階に事務所スペースを併設する住宅の計画です。

交通量の多い大きな道路に面していることから、騒音への配慮やプライバシー等を考慮した建築提案としました。

今回の計画では、2階に住宅のリビング・ダイニングを配置し、明るく広いテラス「光のテラス」を設けました。

一般に防火・準防火地域では、内部から外部テラスへ連続する開放的な大きな開口部(窓等の寸法制限により)を計画するのが難しくなるのですが、この「光のテラス」では外周部分を建築法令上「防火袖壁」と呼ばれる仕様の壁で立ち上げることでリビングとテラスを開放的につなぐことを可能にしました。外観からはその開放感が想像されにくいつくりとなっているので、プライバシーを保ったままリビングを安心して開放することができます。

またこうした建築の要素によって、まちの景観としても調和を図りつつ、1つの建築として存在感を示すような佇まいとなれば、と考えました。

blog category:etc.

other categories

3つの庭

現在進行中の、新築計画について。

今回は、外とのつながりを感じるスペースが点在するよう「3つの庭」を持つ住まいを提案させていただきました。

1. まちに対してオープンにつながる前庭

2. リビング、ダイニングにつながるアクティブな中庭

3. ライブラリー、ベッドルームにつながるプライベートな中庭

▽ 建築は、一部を2階としていますが大半を平家とする構成です。

▽「リビング、ダイニングにつながるアクティブな中庭」については、コンクリートの土間が内外に連続します。

▽ 一部2階となる吹抜けには螺旋階段を。

3つの庭によって、内部・外部に奥行きが与えられ、程よい距離感が生まれつつ

家族間の気配、つながりを感じられる建築となっています。

blog category:etc.

other categories

敷地調査

お問い合わせをいただき、長野まで敷地調査に行ってきました。

周囲には美しいカラマツの木立が広がり

すぐ近くには、川のせせらぎがありました。

時間の流れを静かに感じとることができる、素晴らしいロケーションでした。

▽雪には動物の足跡もちらほら。野生のシカ?でしょうか。

季節ごと、間違いなく異なる景色を味わえますね。

近いところでは春、新緑の淡い色彩が待ち遠しいです。

提案に向け、準備をしていきたいと思います。

blog category:余地の住宅

other categories

マシュマロ断熱

「新城の住宅」現場では、内装工事が進んでいます。

2階木造部分に断熱材が施行された写真です。

「マシュマロ断熱」とメーカーさんが称しています、現場発砲ウレタンフォーム断熱材(製品名:フォームライトSL)が全面に見えています。言葉の通り、マシュマロで包まれたような、暖かいビジュアルイメージです。吹付厚さについては、天井面200mm、壁面100mm を確保しました。

ちなみに1階部分は鉄筋コンクリート造であり、2階の床面が施行されるまではコンクリートのスラブと梁が露出しますが、そのコンクリート部分にも断熱材が吹付けられた状況です。床仕上げ面はコンクリート面からは下地が持ち上げられた床となる断面構成ですが、その浮床システムの材料が写真の中央部に積み上がっています。

冬季の現場確認で寒さ(暖かさ)の体感は、アルミサッシ+断熱材の施工が進む前と後では、当然ながら暖房器具がなくても格段に違います。冬暖かく、夏涼しい住まいの実現に向け、一歩ずつ近づいています。

窓際に置かれたレーザー。

大工さんは、レーザーを用いて建物の水平のレベルを確認しながら仕事を進めることが一般的です。小さな機器ですが、大工さんと共に建物の各所レベルをしっかりチェックしてくれているようで何だか頼もしく見えました。

現場では換気を行うなど、コロナウイルスに対する安全面へ配慮もしながら作業をしていただいております。大変な状況は続きますが、引き続きよろしくお願いいたします。

blog category:新城の住宅

other categories

地鎮祭/葉山の住宅

神奈川県内で進行中のProject「葉山の住宅/House in Hayama」で

地鎮祭を無事、執り行うことができました。

来月の初旬より着工の予定で各種準備を進めています。

クライアントご家族の想いを実現するため、

現場に対応する設計監理業務を引き続き頑張ってまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

blog category:葉山の住宅

other categories

夜明け前

中部大学(愛知県春日井市)の非常勤講師として、2016年度より授業を担当させていただき早いもので5年目となりました。しかし当然ながら2020年度は新型コロナウイルスへの対策から前年までとは違った年となっています。

同大学では2つの授業に関わっていますが、その1つが1限のため、私は朝6時過ぎ頃に新横浜発の新幹線を利用することが多いです。

▽ 新横浜駅の新幹線ホームより. 日の出まで30分ほど前の景色です.

緊急事態宣言が発出されましたが、今回は政府からの休校要請ではないため、大学の授業としては今のところは様々な配慮をしつつ通常通り継続中です。中部大学の春学期(前期)は全て遠隔授業の方針でしたが、この秋学期(後期)は履修学年や授業内容によって「遠隔とする授業」、「対面とする授業」の割合をコントロールし、出校する学生数を全体の3割以下程度にするかたちで運用がなされています。

(以前、愛知工業大学での前期授業の様子については、7月にブログで書かせていただきましたが、遠隔授業、対面授業が1つの授業で混在する状況でした)

現在、私の担当は2つの授業とも(出校する3割の方へ位置付けられているため)原則としては対面で、座学は座席間隔をとり、換気等行うかたちで講義を行なっています。また建築デザインのエスキス指導は少人数グループに分けて行う形式が採択されています。しかし急遽、大学指示により遠隔授業に変わる週もありました。そうした対応があった秋学期授業もようやく今月末で終えるところまできました。移動や授業の際には毎回できるだけの注意を払いながら・・。

ただ通常どおりの対面授業を行いながらも、微熱や体調不良等で安全のため一定期間出校しない学生さんもいる状況が加わったため、そうした学生さんへの対応も同時に求められるようになりました。そのため現在は求めに応じ、対面講義を録画して後で動画配信することも行なっています(講義の初め頃には録画までは行なっていませんでしたが、後半の数回はそのように変えています)。

建築デザイン指導でも、病欠となってしまった学生さんへ後日(授業日以外に)Zoom指導で欠席分を個別にフォローすることもあります。学生さんの慣れもあり、お互いスムーズに対応できるようになってきたようにも感じます。

大学教育も全体のサービスレベルで考えると、この遠隔授業を経験したことで、手厚い細やかな対応が可能になったと言えそうです。その分、様々なパタンに応じる大変さも増してきます。

こうした対応の初期には、時間もエネルギーも以前より多く使い、何かと負担に感じた部分も正直なところありました(今もそれなりにはあります)。しかし遠隔地の方とも移動を伴わずに隙間時間での打ち合わせも可能となるメリットは大いにありました。学生指導でも、他の打合せの場面でも、それが一般的となってきました。

予測できないことにも臨機応変に動ける判断と行動力が、今まで以上に日々求められる社会状況になりました。それがこれからのスタンダードになっていきそうなので、いろいろな事に焦らず慌てず、普通に取り組んでいきたいものです。

▽秋学期の初め、キャンパス内の風景.

前職、第一工房時代に設計担当した「中部大学 14号館 西側広場」

植栽も美しく維持管理していただいておりました。7年ほど経過してキャンパスの一部としても馴染んで見えました。ランドスケープアーキテクトになったつもりで、シンプルな仕掛けながら敷地の高低差に沿う雁行させた擁壁などの工夫が思い出されました。

▽ 11月、中部大学内の美しい紅葉.

左手に以前設計担当した「中部大学 不言実行館」を含んだスナップ写真です。

やはり学生さんが歩いているキャンパス風景がいいですね。

▽ 落葉後の冬景色. 「中部大学 不言実行館」2Fデッキから.

学生さんも職員の方々も、緑豊かなキャンパスで季節の変化を感じながら日々過ごされています。

来年度も授業で関わらせていただく予定です。

2021年、少し先に明るい話題が見えて来ますように。

blog category:大学・教育

other categories

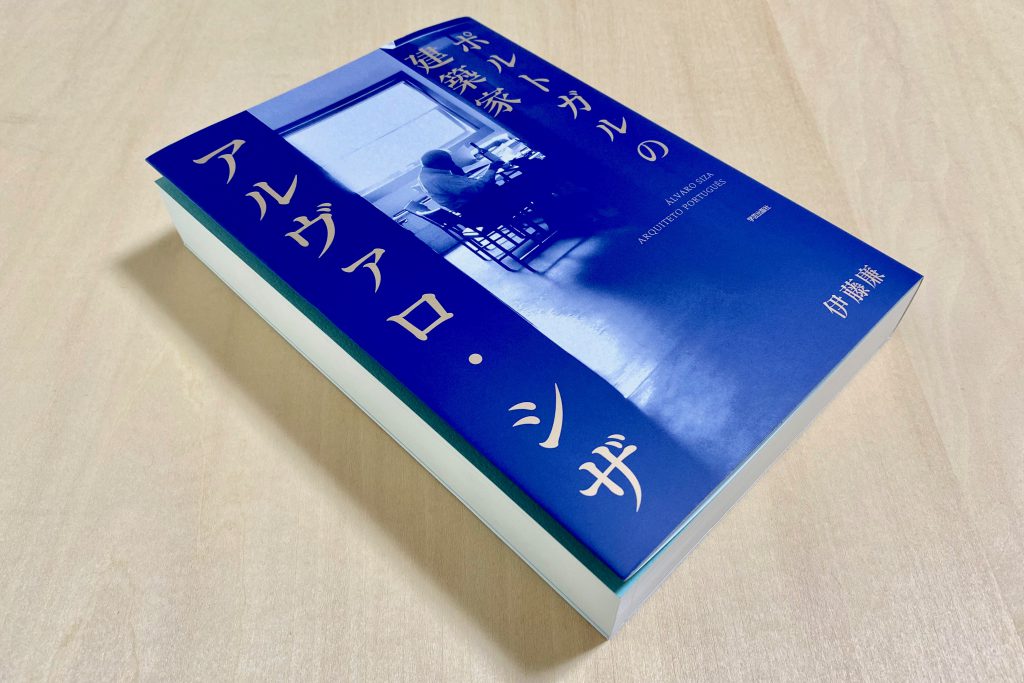

アルヴァロ・シザ

あけましておめでとうございます。

新年の初ブログでは、1冊の本を紹介させていただきます。

「ポルトガルの建築家 アルヴァロ・シザ」

伊藤廉(著)

ポルトガル建築界を代表する、世界的に高い評価を受ける建築家、アルヴァロ・シザ(1933年〜)。そのシザ事務所で実際に設計スタッフとして7年間勤務された伊藤廉氏による400ページほどの建築書です。アルヴァロ・シザの建築を27作取り上げ、デザインプロセスやコンテクストについて、また建築家へのインタビューも交えながら解説が綴られています。

以前アルヴァロ・シザの建築を体験してみたいと思い、ポルトガルでいくつかシザ建築を実際に見学しましたが、その時の記憶が蘇るだけでなく、現地をただ訪れただけでは理解しにくい建築デザインの変遷についても知ることができる内容でした。なかなか写真だけでは伝わりにくいシザ建築の魅力、巨匠建築家の人間性が垣間見えるような貴重な本といえます。

実際に設計事務所で(特にアトリエ事務所で)働いたことのある方には、なんとなく共感できる「あるある」エピソードが楽しくもありました。海外の有名建築家の下で修行され、建築家との信頼関係がある伊藤氏だからこそ日本とポルトガルの文化の違いも含めてリアルな部分を語ることができるのだと思います。

一つ一つの建築の素晴らしさと奥深さ、建築家「アルヴァロ・シザ」の建築への愛情をあらためて感じることができました。

これから行います新たな設計提案も、現在進行中の現場の設計監理も、心を込めて頑張りたいと思います。

2021年もどうぞよろしくお願いいたします。

blog category:etc.

other categories

祝上棟

現場進行中の「新城の住宅/House in Shinshiro」が先日、上棟しました。

2階の木造部分のフレームが1日で組み上がり、切妻屋根のヴォリュームまで見えてきました。7mほどのスパンをつくる部分では、中央(登梁の合掌部分)に金物の補強をしています。建方作業の途中に少し変わった見え方がありましたので写真におさめてみました。

晴天にも恵まれ、予定通り作業を進めていただきました。

クライアントご家族・工事関係者で無事、上棟式を行うことができました。おめでとうございます。

また施工チームのみなさんへは、現場をこれまで安全に進めていただきましたことへ感謝申し上げます。

設計からの期間も振り返りますと、クライアントご家族と一緒に積み重ねた様々な話題が思い出され、設計させていただいた私たちも本当に晴れやかで嬉しい気持ちになります。

その後、近隣の方にお集まりいただき(密にならないようお声がけしながら)餅投げまで無事に行われました。

世の中、大変な話題が続いた年でしたが、年末に明るい話題といえます「上棟」を迎えることができました。来年も良いかたちで現場監理を行いたいと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。

blog category:新城の住宅

other categories

家具打合せ

オーダー家具の打合せで、千葉県茂原市にあります「WOOD STUDIO KUZE’S」さんへ行ってきました。

主に無垢材で手作り家具を製作される久世智也さん。クライアント、私たち建築設計者で一緒に打合せ。

これからつくる家具の使い勝手、樹種や木目イメージ、おさまりの詳細、取り合う建築の状況など、話し合いながら確認しました。

無垢の木材を扱うことで、普段、私たちが建築の造作工事で製作していただく家具とは異なる(無垢材の変形に配慮する)話題も多く、何かと勉強になります。

家具工房もご案内いただき、ものづくりの現場を感じることができました。

どんな家具の仕上がりになるか・・楽しみです。

ちなみに手作りの小物(お皿やカトラリーなど)もつくられています。

どれも可愛らしく、素敵でした。

せっかくなので、豆型のブラックウォールナットのお皿を、家族用に3点購入してみました。久世さんの手仕事、クライアントのことを想いながら・・コーヒーブレイクも優しい気分になりました。

blog category:葉山の住宅

other categories

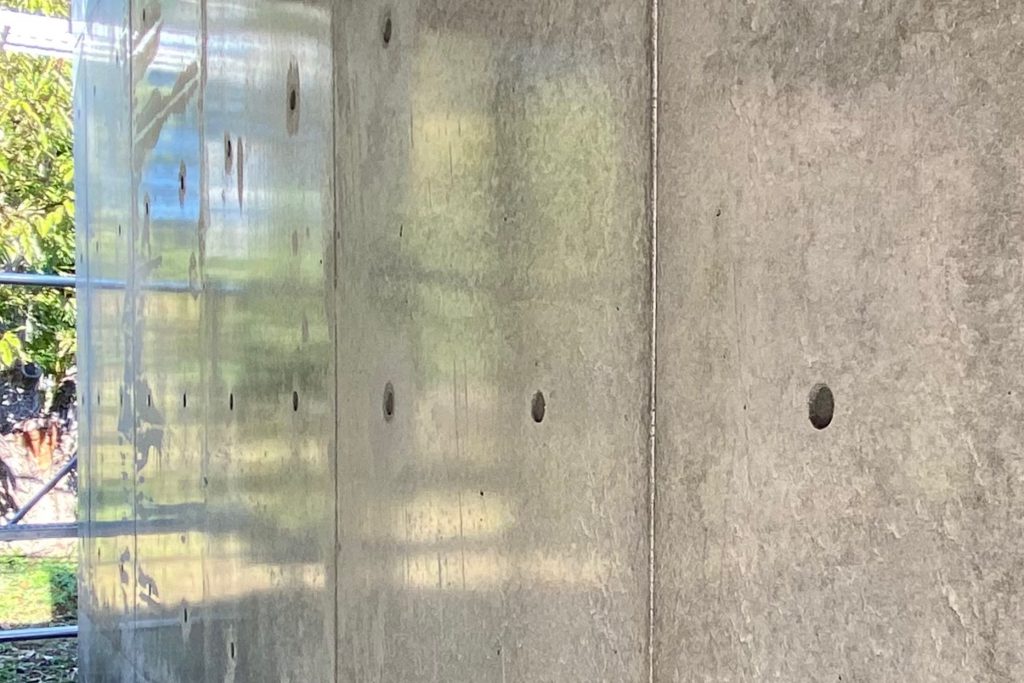

コンクリート打放し(脱型)

「新城の住宅」の現場報告の続きです。

コンクリートの打設を終え、一定の養生期間を経ていよいよ型枠を外すタイミングとなりました。ちょうどその作業の日に現場確認することができました。

床スラブや梁下のサポート(支保工)は、コンクリートを打設してから4週強度の後に外すのでしばらく先になりますが、壁の型枠についてはそれよりも先行して外すことができます(壁型枠の最小存置期間は平均気温5℃以上なので5日または圧縮強度5N/㎟以上)。

型枠の取外しを「脱型」(だっけい)といいますが、壁の脱型時は、期待しつつもうまく打設できていたかどうか、工事の関係者はドキドキする場面です。

現場を訪れたこの日に確認できた範囲では、まずは大きな問題箇所は無さそうでした。

この時期はコンクリートに水分が多く残っているため、見た目もやや黒光りする石のようなテクスチャです。少し周囲の景色が映り込んだりもします。徐々に乾燥し、やがて白っぽいコンクリート色になりますので、この時期にしか見られないコンクリートの迫力を味わえるタイミングとも言えます。

型枠は、打放し用の塗装型枠 900×1800mmのサブロク板(3尺×6尺サイズからそう呼ばれる)を縦長に配置しています。デザイン上の理由から横長に配置する設計者もいますが、これは好みにもよります。弊社では、土木工事などでも多く用いられ、大工さんも仕事がしやすいスタンダードな縦使いを採用。普通っぽいとも言えますが、なんとなくトレンドに左右されない、硬派な印象でもある気がしてそうしています。安定した大人っぽさともいえそうな。

また脱型のあとに見える丸穴は、コンクリート圧力を受けても型枠が開いてしまわないよう固定するセパレーター金具の端部のパーツです。円錐台の形でプラスチック製のコーンは、通称「Pコン」と呼ばれるものです。セパレーター端部の穴でもあるので「セパ穴」という人もいます。壁面の意匠上の検討から、弊社では原則450mmピッチとなるようPコン位置の割付指定を行なっています。

脱型後、ジャンカと呼ばれる不良箇所も見当たらず、コンクリート全般の仕上がり状況はまずまず良好で、角もビシッと出ており安堵しました。まずは現場で一緒に頑張ったみなさんに感謝したいと思います。

このままコンクリート補修も無しですと、本来のコンクリート打放し仕上げといえます。ただそのような例は一般的には少数派になりつつあるようです。コンクリート仕上げ面に、手直し・お化粧を全面的に行う補修仕上げが多いのも残念ながら昨今の実情といえます(打放しの施工がうまくいかなかった場合の補修技術が向上したため、と解釈すべきかもしれませんが)。

ちなみにこの写真は、脱型後「Pコン」を外して穴埋めまで行ったものです。期間としては脱型直後から1週間ほどの差ですが、コンクリートの色も明るく変わってきます。

しかし表面に光沢感を出しているこの極めて薄い皮膜については、その後も雨が当たらない内壁で何も手を加えなければ、保護コーティング加工なしでもほぼ変わらず持続すると思います。型枠の小口面付近やPコンまわり、打設後の養生期間の水分の残り方などでこの光沢が生まれるところ、そうならないところの差はどうやら生じるようです。型枠の塗装面のクオリティや面精度の問題だと思われがちですが、なかなかそうとも言えず、とても繊細なコンクリートの養生状態、水分環境の差のようです。

コンクリート工事で現場の対応をする時には、前職(第一工房)で学んだ現場経験がやはり何かと頼りになっています。

ちなみに「コンクリートの打放し」といえば、大阪芸術大学をはじめとする一連の作品で知られた第一工房でしたが、代表の高橋てい一(てい:青へんに光)さんのところへお若い頃の建築家・安藤忠雄さんもよく現場見学にいらして高橋さんからアドバイスを受けていたそうです。

ふと設計実務を知らなかった学生時代や、社会人になって間も無い頃を振り返りますと、

・設計事務所の仕事は、しっかりと図面を書くこと。

・現場で高い品質の建物をつくるのは施工者(建設会社・工務店)の頑張りによるもの。

と漠然と思っていました。しかし第一工房時代の実務経験の中でそれだけでは十分ではないことが徐々にわかってきました。BLOGでそのあたりの違いを示すのはなかない難しい気もするのですが、少しお伝えしてみます。

まず設計者は、ものづくりの現場を知らずには緻密な設計はなかなかできないということ。また施工者は、主に積算上の根拠となる実施設計図面だけで設計上の細かな意図を十分に読み取ることが難しいということ。そのため設計図書以上の内容について、現場レベルでの検討を重ねる必要があるのですが、現場監督さんから実際のつくり手である職人さんにどう伝えたらスムーズに設計者の意図や熱意を理解してもらえるか、FACE TO FACEのコミュニケーションがとても大切だということ。設計者が現場の監理に主体的に関わっていかないと良い建築は生まれない、その重要性について、自分が若い時にはほとんど理解できていなかったように思います。

鉄骨階段も無事に搬入設置され、次は木造部分の工事に移行していきます。

一歩一歩、現場の皆さんとその時々のベストを尽くして頑張っています。

blog category:新城の住宅

other categories

コンクリート打放し(打設)

「新城の住宅/House in Shinshiro」の現場報告の続きです。

コンクリート打設当日の様子などをお伝えします。

朝、現場にコンクリートのポンプ車が到着すると、最初にコンクリートの受け入れ検査、フレッシュコンクリートの供試体採取を監理者立ち会いのもとで行います。指定の配合内容となっているか、温度、スランプ値(コンクリートの流動性を示す値)、塩化物量、空気量などを確認します。写真右側の円柱型のものが、打設後の強度発現を確認するためのテストピースです。

各項目の内容確認が取れた直後より打設をはじめます。

ちなみに住宅の現場では、コンクリートが少量の場合はテストピースを工場採取とすることが多いと思います。こうのような現場検査は一定の費用もかかりますので。

コンクリートの打設には、コンクリートの圧送をコントロールするポンプ屋さんと、密実なコンクリートとなるよう型枠内に流された直後から木槌で叩いたり電動のバイブレーターで振動を与える土工さん、型枠大工さん、電気屋さん、工務店の現場監督さん、さらに設計監理者の私が立ち会いました。

打放しコンクリート仕上げは、最終仕上げとなるため(一般的に手直しがきかない)皆で力を合わせ、気合を入れて臨みます。写真は、個人住宅の施工現場とはちょっと思えないほど多く人員を配置していただき、打設作業を開始したところ。

久々にMyタタキ棒(コンクリート打設用の木槌)持参で打設立会いしました。

私は打設の間、上階で全体のコンクリートの打ち回し手順を見ながら、すぐに下階に下り特に重要なポイント(コンクリートがまわりにくそうなところ)を注意しながらで土工さんと一緒に型枠を叩いたり。それなりにあちこち動きながら打設が完了するまで頑張るイメージです。

現場の関係者は全員昼休みなしで作業を続け、無事に打設を終えることができました。涼しい時期の打設と思っていましたが、日中は思いのほか日射が強くなったので、最後にクライアントより差し入れいただいたドリンクが、乾いた体に滲み渡りました。作業関係者へのお気遣いに感謝いたします。

きちんと打設できたはずなので・・少し先の脱型が楽しみです。

blog category:新城の住宅

other categories