diary

2025-2026 冬休み

大学での秋学期の担当講座(2年生の設計演習「建築デザインⅡ」+1年生の座学「建築構法Ⅱ」)も先日、年内最後の授業でした。

インフルエンザで欠席する学生さんも多かったので、電車の移動でもそのあたり気をつけながら通って・・

まずは休まず無事に終えることができましたのでホッとしています。

学生さんたちも冬休みになりました。

ただし例年通り1月には設計演習では課題提出、座学も期末試験が控えておりますので、冬休みを充実させて過ごすことができるかどうか・・がポイントになりそうです。年末年始の帰省やその後の成人式、あるいはどこかへ出かけたり、諸々の整理など、誰もが何かと忙しくなる時期ですね。

2点の写真は、中部大学のキャンパス内で私がいつも通ります、9号館から不言実行館へ続くウッドデッキから見た風景です。

左は11月の紅葉時期、右は12月中旬の様子ですが、約1ヶ月で季節感、気温の変化まで伝わってきます。

2025年も気がつけば12月、年末になりました。

振り返りますと、素晴らしい施主・設計協力事務所・施工者の方々と協働させていただいたおかげで、それぞれの設計プロジェクトを進めることが出来、みなさまに心より感謝いたします。

特に千葉神社の現場監理が非常にタイトなスケジュールでしたので慌ただしく、年内ギリギリまで対応があり緊張感が続きましたが、何とか一般利用のピークとなります行事、お正月を迎えられそうです。

また住宅設計のプロジェクトも並行して進めていますが、こちらも新年に向け、内容調整しながら頑張ってまいります。

弊社2026年は、1月5日よりスタートいたします。

2025年、1年間どうもありがとうございました。

みなさまどうか体調には気をつけて、良いお年をお迎えください。

blog category:etc.

other categories

大鳥居の移設

現在進行中の千葉神社の現場では、建築本体工事(参集殿の増改築)のほか、外構工事で境内の大鳥居や灯籠、獅子山の移設も行なっています。

先日移設が行われました大鳥居は、総石造りで重量は 20トン以上、大きさは 高さ6.2m、幅(笠木)8.25m あります。

柱には「大正11年4月」と刻まれていますので、この大正11年(1922)の築造から令和7年(2025)の現在まで、1世紀以上(103年間)千葉神社を見守っていただいている鳥居です。

また今回の移設工事を行う以前に一度、昭和27年9月(1952)に曳家による移設が行われた記録があります。

それが既存の境内、鳥居の配置(現工事前)でした。それ以降、73年振りの移設工事となります。

103年前にどのようにして造られたのか・・

73年前にどう曳家していたのか・・

重機のある現代とは違った方法で造られた技術に感服するしかありません。

建築の計画(参集殿の増改築工事)を進める上で、大鳥居の移設は配置上必要であると神社様より方針をお聞きしたのは、今から4年ほど前でした。

参拝者は、この大鳥居をくぐって敷石の参道を進むのが正式な動線となりますが、鳥居の配置修正は、境内のみの動線を考えるだけではなく、南に隣接する公園の整備内容にも関係する事情がありました。またその後の設計で、鳥居まわりの獅子山や灯籠、玉垣の配置も慎重に調整を行い、現在の移設工事に至ります。ランドスケープの設計には「カネミツヒロシセッケイシツ」の金光さんにご協力いただきました。

長く準備してきた計画がいよいよ実現する!

と考えますと、感慨深いものがあります。

こうした移設工事に立会うことも貴重な経験ですので、その様子をいくつか写真でご紹介します。

ちなみにクレーンで吊られた柱1本だけでも、その重量は 6.5トンほどあります。この丸柱をクレーンで垂直に吊り上げても全くズレない玉掛け技術、流石ですね。

この鳥居の移設工事は、社寺建築の石工事を専門に扱う「フルサワ社寺建築石材」さんのチーム、工事統括の「松井建設」さんによって、安全かつ正確に組み直し作業を進めていただきました。

柱脚部、根石・ベース部分には、ジャッキをセットし建ち角度やレベルを微調整します。1つのジャッキで耐荷重3トンまで対応できるものを、柱1本に対し3ヶ所セットして進めました。

2本の柱を建てた後には、「貫(ぬき)」と最頂部の「笠木(かさぎ)」を順次組み上げます。各接合部には新たに脱落防止の鉄筋補強を加え、安全面の強化を行なってから復旧しています。

笠木サイズ 直径600mm、長さ8250mmの自然石です。

吊り込む前、地上で間近に見ますとかなりの迫力がありました。

根石部分に確認された僅かなクラックには「かすがい」の補強も加え、今回の大鳥居移設工事(建て方)は無事に一区切りとなりました。

ハイウォッシャーでクリーニングされましたので、鳥居全体も明るくなりました!

これまで大鳥居は、建築本体工事の工事ヤードを確保する事情などから、先行準備工事として2年ほど前から敷地外の仮置場に一時的に避難していました。

ちょうど鳥居の移設を終えたところで、宮司よりお話を聞く機会がありました。

この移設完了により、敷地内に大鳥居を再び戻していただけましたが、一時避難の期間を数えますと、偶然にも777日であるとのことです。

千葉神社の御祭神である妙見様は、不動の星である北極星に居ていつも世界を見守っていると同時に、北斗七星という車に乗って一日一周空をパトロールされるということをお聞きしました。

また夏の「妙見大祭」は、来年節目の900回を迎えますが、このお祭りは北斗七星の七つの星に願掛けをする為に古来より「7日間」と定められているとのこと。

建築工事の進捗、天候などから直前に多少の日程調整があったのですが、それも含めて結果的に777日、「7」が並ぶこととなりました。こんな不思議な巡り合わせがあるの?・・とただ驚くばかりです。

今月は建築本体工事も仕上げ工事が進み、佳境に入りますので気が抜けません。

関係者で一丸となって頑張って進めています!

blog category:千葉神社参集殿

other categories

敷地調査・新東名高速道路

先日、新東名高速道路の秦野丹沢スマートICをはじめて利用しました。

新東名で現在工事中の区間、新御殿場ICまでの新ルートが2027年度に開通予定とのことですが、先行して伊勢原JCTより伊勢原大山ICから新秦野ICまでの区間は、2022年から供用開始だったようです。もう3年も経過していたんですね。伊勢原JCTは何度も通過していましたが、分岐先のことは知りませんでした。

また現在未開通の区間では、河内川の上空約125mに架ける建設中の橋(足柄上郡山北町川西)が注目を集めています。少し前の9月15日に、この橋の名称が公募から「山北天空大橋」(やまきたてんくうおおはし)になったと発表されたばかりです。橋脚と橋脚のスパンが220mもあるということで、日本最大級のバランスドアーチ橋になるそうです。難易度の高い土木工事の完成にも期待が膨らみます。橋を通行するだけでなく、橋の下からその架構を見たらきっと大迫力ですね。つくり手の視点では、施工途中が超絶凄いことになってそうで・・土木の大スケールに感服します。無事の完成を願っています。

今回、敷地調査のために秦野丹沢スマートICまでの区間を1度利用しただけですが、これから新東名が新御殿場ICまでつながったとしたら・・カーブもアップダウンも少なく緻密に計画されていますので相当便利で快適になる!!というイメージを持てました。

9月の末、午後から秦野市内の敷地調査では、夏の暑さとともに秋の気配も感じてきました。

クライアントが望まれています、川のせせらぎ、鳥や虫の声を聞き、敷地周囲の素晴らしい自然環境を取り込める計画になれば、最高ですね!

blog category:etc.

other categories

設計監理

現在、現場が進行中のプロジェクト「千葉神社参集殿増改築工事」について

設計監理者として、現場が進む中で様々な内容確認をしています。

これまでクライアントと一緒に詳細を確認してきた話題、印象に残る施工中の写真などから、少々振り返ってみます。

敷地の東側、大通りに面した現場の仮囲いに、弊社と施工者の松井建設さんの看板を設置しています(弊社のロゴデザインは、氏デザインさんによるものです)。

改修工事のため、まずはじめに現場の解体・撤去が行われました。

キュービクル(高圧受電設備)は、容量増加などから新設する設計となっていますので、古いキュービクルは解体・搬出されるのですが、写真はちょうど中のトランス(変圧器)だけが残っているところです。

工事の完成形には関係しませんが、ちょっとレアな現場写真として・・

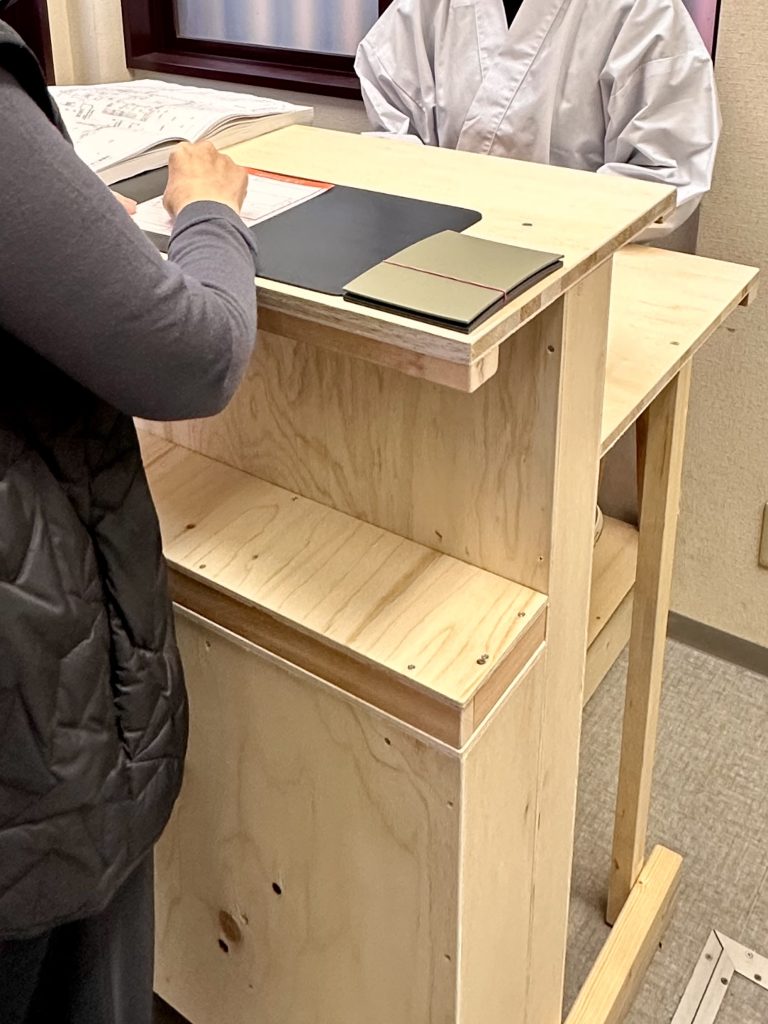

各所の受付カウンターは、ご要望をお聞きし、造作家具として設計図面をまとめてきましたが、本製作の前にサイズ確認用のモックアップをつくりました。カウンター内(着座)で作業を行う高さ、一般の方がカウンター前に立つ高さ関係など、意見交換をしながら・・実際に座って最終的な使い勝手・見え方・距離感、手元照明やコンセントなども調整・確認できました。

内装工事では、主に軽量鉄骨(LGS)で壁・天井の下地をつくります。曲線の壁については、ランナーと呼ばれる足元のガイド部材に細かな刻みを入れ、Rの加工(写真左)をして壁スタッドが組み上がっています。

照明計画は、中島龍興照明デザイン研究所さんと協力して進めています。設計では、共用部分(待合ロビー空間など)の色温度を落ち着きのある 3000K に設定しています。現場の打合せでは、色温度を変化させることが可能な光源をいくつか用意し、クライアントへ再確認しながら進めています。

参集殿ロビー空間の一部には、光膜天井を計画しています。膜を介しても色温度にほぼ変化がないことや、膜面が均一に照らされる光源ピッチと膜面との離れ距離などは設計通りで問題ない状況でした。

(写真左は、膜なしのLED光源3000K、写真右は光膜となる見え方)

サイン計画は、氏デザインさんと協力して進めています。

外壁面には1箇所、ステンレス製の大きな切り文字+社紋の背面が光るサインを予定していますが、こちらも原寸のモックアップを準備して、光の見え方なども関係者で確認しました。

また館内の各種サインについても、表示内容や大きさ、素材などを原寸でチェックしていただき、細かな内容を微調整して最終的な製作へ。

既存参集殿の改修部分、RC造の外壁面には、断熱性能を向上させるために外断熱工法を採用しています(壁面:ビーズ法ポリスチレンフォーム50mm)。断熱層がない庇部分(軒天井)についても同色に仕上げ、全体を整えています。

(写真左:コーナー部の施行途中で、左半分は下地ガラスメッシュ層が見え、右半分は仕上げのフィニッシュコートが見える状況)

猛暑が続き、かつ限られた工事期間の中、各種工事を進めていただいています。改修工事では、設計図書のまま施工ができない既存建築の状況に直面することもありますが、これまで何とか柔軟に対処していただき、施工チームの皆さんの頑張りに感謝する日々が続いています。

blog category:千葉神社参集殿

other categories

夏のキャンパス

今年の夏は、特別な暑さが続いているように感じます・・

4月から始まった前期15週の授業と期末試験、その評価・成績報告まで終え、非常勤講師の担当作業がひと段落するのは、この8月です。

暑さは続きますが、夏は大学キャンパスの緑が豊富になり、景観としては夏の良さも感じます。

中部大学、愛知工業大学でふと感じたことなどを少しお伝えしてみます。

▽中部大学(ケヤキ並木と芝生)

写真は少し前の撮影になりますが、ケヤキ並木の中央、手入れされた芝生の緑がとてもきれいでした。植栽に限ったことではありませんが、しっかりメンテナンスされた状況を目にしますと、それだけで利用者の気持ちが整うようで・・素晴らしいです。

▽中部大学(左:中央奥の不言実行館、右:14号館)

そのほか、前職で設計を担当した建築(不言実行館、14号館)の周辺の木々も随分と成長しており、気がつけば・・10年ほどの時間の経過を感じ、風景の一部として馴染んでくれているのかな、と思ってみたり。

▽愛知工業大学

キャンパスのメインストリートの並木に面して図書館が建っています。

この図書館は、愛知工業大学の八草キャンパスが整備された黎明期に建設され、すでに半世紀以上経ちますが、今も現役の図書館として利用されています。

私が担当しています3年生設計製図では今季、この図書館をリノベーションする課題が設定され、これまでの50年の考察、この先50年を見据えた新しい大学図書館のあり方を学生のみなさんと一緒に考えました。

どんな設計課題を指導するのかは、大学、学年ごとでも異なりますので、巡り合わせだと思いますが、それも楽しみの1つと言えます。

大学図書館に、ラーニングコモンズ(学生が主体的な学習を支援するための共同学習スペース)が必要とされる考え方は、およそ1990年代後半から2000年代にかけてのアメリカの先行事例が日本の大学でも参照され、全国的に様々な試みがなされてきたと思います。

前職で関わりがありました中部大学について少々振り返ってみますと、まずはじめに既存図書館にラーニングコモンズの改修を行う内装リニューアルが2000年代に1度行われました。その後、図書館とは別に全学共通の学習サポート施設を整備する「不言実行館(竣工:2015年)」が計画され、その設計に携わらせていただきました。当時、中部地区最大規模となるラーニングコモンズを置く施設となりましたが、学内事情や建築的な条件を整理をする中で、何が有効なのか模索しながらの設計だったことが思い出されます。

さらに公共図書館で「白河市立図書館」の設計、そのほか用途は異なりますが「千葉神社」改修プロジェクトで、リノベーションの設計を経験させていただきまして、新築とは異なる設計上の制約、やりがい、設計実務で理解を深めているところです。

そのため、愛知工業大学で図書館をリノベーションするという設計課題については、個人的には偶然にもこれまでにいくつかの経験が結びつけられるような課題だなぁと感じる内容でした。実際のところ改修設計を実務的に解決するためにはかなりの難易度が求められますが、学部3年生ですのでそのあたりは脇に置いて、主に学生さんの自由な発想を引き出すことを考えながら指導させていただきました。

授業で関わりのありました、各大学の夏のキャンパスの緑陰を見ながら・・

非常勤講師としては、各大学からのお声がけで担当している科目・課題ですので、これも何だか不思議な出会いだと感じています。

blog category:大学・教育

other categories

たまプラーザ夏祭り

毎年、7月末の週末に行われています「たまプラーザ駅前通り商店街 夏祭り」に、田園都市建築家の会として出店参加しています。

7/26(土)〜27(日)の2日間、田都会メンバー皆で「ジェラート販売」、ワークショップ形式の「タイルアート/フォトフレームづくり」、「キッズチェアづくり」を行なってきました。

昨年も同様に猛暑の中で開催され、午前中から準備していましたが、日中の暑過ぎる時間帯はさすがに危険なくらいの暑さでした。人の流れも夕方以降に賑わう状況・・。そうしたことを踏まえ、今年は夏祭り全体の開始時間が午後2時からに変更されました。

週末は晴天に恵まれましたが・・やはり猛暑でした!

ジェラート販売は、川崎市宮前区にあります「小泉農園」さんと連携し、いちご農家さんがつくる「いちごジェラート」(ほか4種)と、冷凍のいちご果肉をそのまま削ったかき氷「いちご削り」を用意しました。

2日間で・・共に完売!

いちごジェラートをお選びいただいた女性からは「すぐそこのマンションに住んでいて様子を見に来たけど、美味しいから友達にも教えて、また明日来ようかしら」とおっしゃっていただき、地域密着のイベントらしくていいなぁと・・

ワークショップ形式の「タイルアート/フォトフレームづくり」については、木製フォトフレームにモザイクタイルを自由に好きなだけ貼っていただき、オリジナルデザインのフレームにして持ち帰っていただきます(500円)。

「キッズチェアづくり」は、準備された木材の組み立てキットを、親子で製作体験していただき、こちらも持ち帰っていただきます(1000円)。

参加された方の中には、「去年も夏祭りで見かけて、子どもが椅子づくりをやりたかったのですができなくて・・今年できて良かったです」とおっしゃる方も。

どちらも夕方以降に希望者が急増しまして、準備していた数量は完売となりました。

歩行者天国エリアにあるイベントスペースでは、大道芸、中国雑技団、都筑太鼓、ダブルダッチ、フラダンス、チアダンス、元石川高校ダンス部の発表など、2日間でさまざまなライブパフォーマンスを見ることができます。

小さな子ども達〜中高生、大人のサークル活動、プロの方々まで、お祭りのイベントというのはとても良い発表の場になっていますね。

田都会としては、建築(家具・インテリア)に関係するかな、という簡単な出店ではありますが、地元のイベントに継続して参加させていただく中で、何らか地域のみなさんに楽しんでいただければ幸いです。

「たまプラーザ駅前通り商店街 夏祭り」には、来年も出店していると思いますので、ご興味ありましたら足を運んでみてください。

blog category:etc.

other categories

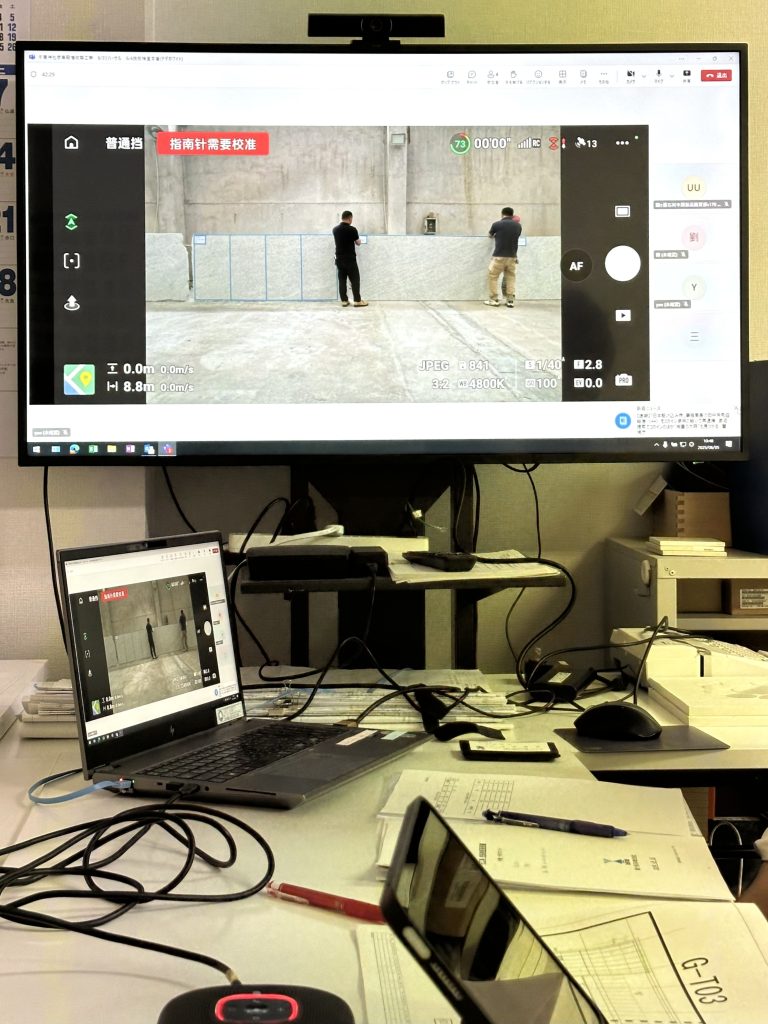

石の挽板検査

現場進行中の「千葉神社 参集殿」の増築部で使用します自然石について

先日、石工事・挽板検査を行いました。

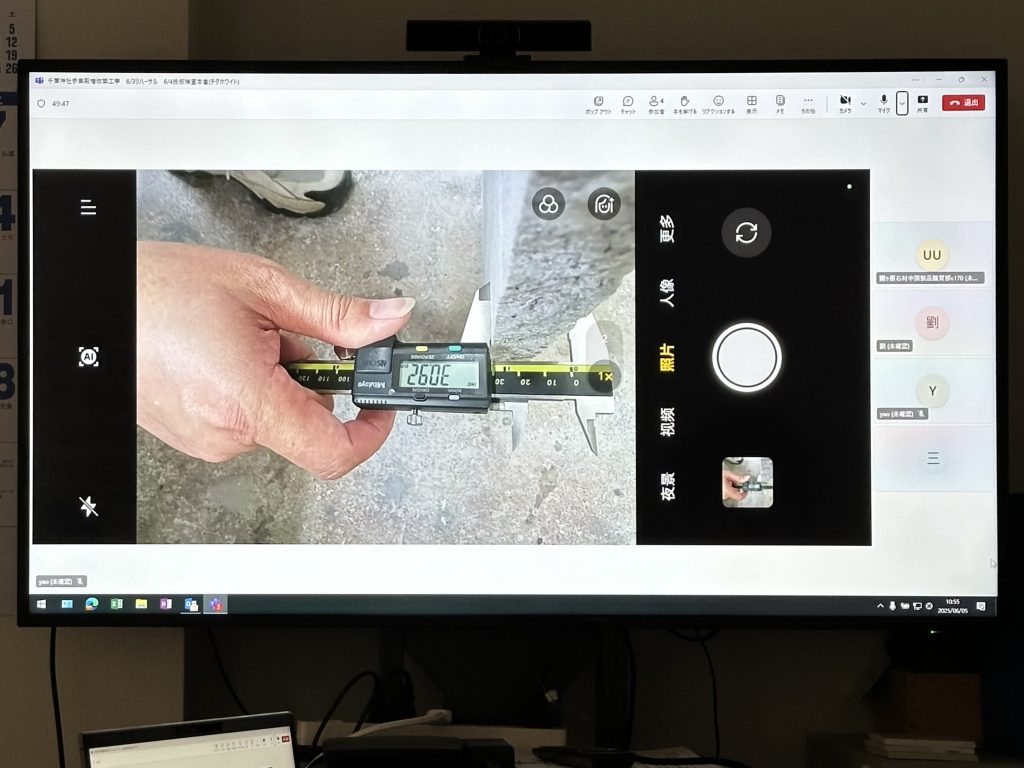

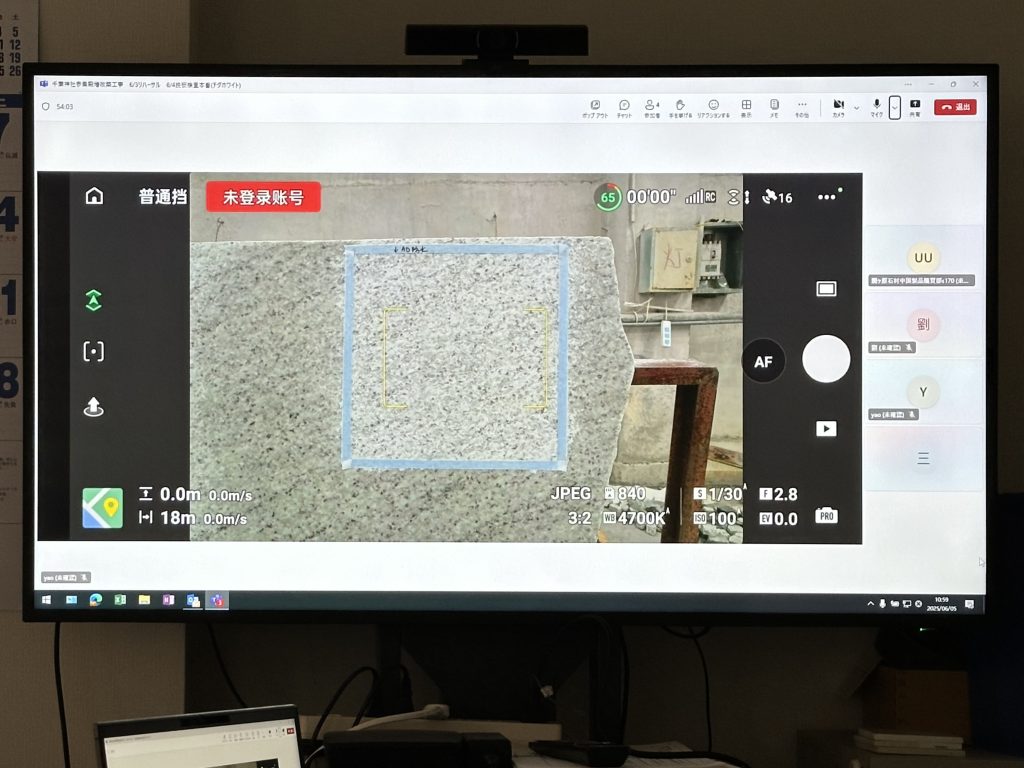

石工事を担当いただく関ヶ原石材さんの案内で、中国の厦門(アモイ)の工場とこちら、現場事務所をZoomでつなぐ形式で進めました。

外壁の御影石(インド産)のチェックを遠隔で行いましたが、施主・設計者・施工者より適宜質問・確認をしながらの挽板検査とすることができました。

外壁で使用する予定の自然石を所定の厚さに挽いた状況で、石の寸法、模様や色調などを確認していきます。汚れ防止のコーティング効果をテストするところなども、リモートながらわかりやすい精緻な映像でした。

次の工程、現場での施工がとても楽しみです!

blog category:千葉神社参集殿

other categories

鉄骨検査

進行中の千葉神社参集殿増改築工事では、現場の各種手配が急ピッチで進んでいます。

先日は、埼玉県八潮市へ鉄骨検査に行ってきました。

既存の参集殿は、RC造で改修を行う部分は延べ約2000㎡、その既存建築に増築する部分は鉄骨造(ブレース構造)地上2階建て・延べ400㎡弱のヴォリュームとなっています。

この鉄骨造の増築部は、既存で分散配置されていた授与所(お守り・神札などをいただく窓口)機能を1箇所に集約する計画内容となります。

鉄骨で視覚的に見える柱は鋼管丸柱(主に114.3Φ×8.6t)、隠蔽部は鋼管角形柱(主に150角×9t)としています。

今回の検査時でも柱が設計の狙い通り、スレンダーなプロポーションであることは確認できました。

現場の建方が進み、立ち上がって見えてくる情景が今からとても楽しみです!

リズムデザイン 構造計画事務所さんと弊社、施工全体をまとめる松井建設さん現場代理人と共に、設計監理者の立会検査を行いました。

各部材の品質管理もしっかりと行われ、高い寸法精度で製作していただいています。錆止め塗装前の状態で部材を確認。

△ベースプレート(t=36mm)の角を切欠いた部分は、エレベータ昇降路となります。それぞれ柱は細めですが、やはり原寸で見る鉄の素材感・力感には迫力があります。

△こちらは、例外的な120Φのブレース無垢材です。

仕上げ・意匠おさまりの都合で、端部を斜めにカットする難しい設計リクエストでしたが、しっかりと対応いただきました。

△ H形鋼のフランジに、チョークで「千葉神社」との記載がありましたので・・念の為写真を1枚。

△ こちらは、超音波探傷検査。完全溶込み溶接部の健全性も確認。目視の外観検査も全数合格です!

今月末に予定しています鉄骨部の上棟に向け、準備が進んでいます。

施工者のみなさんも短い工期の中、精一杯の対応で頑張ってくれています。

引き続き、気を引き締めて参ります!

blog category:千葉神社参集殿

other categories

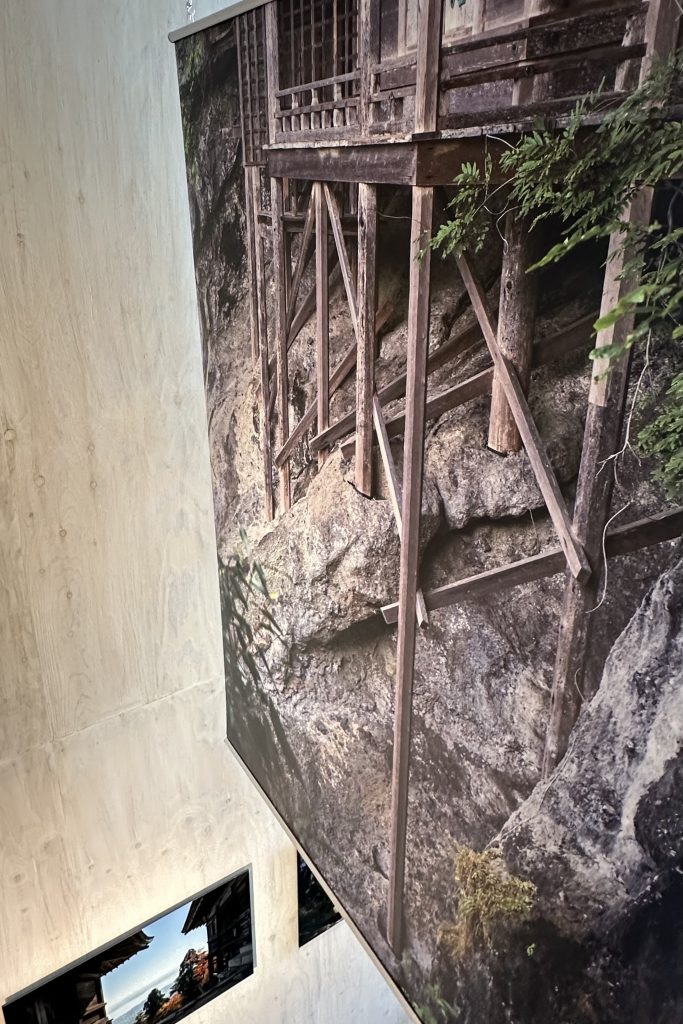

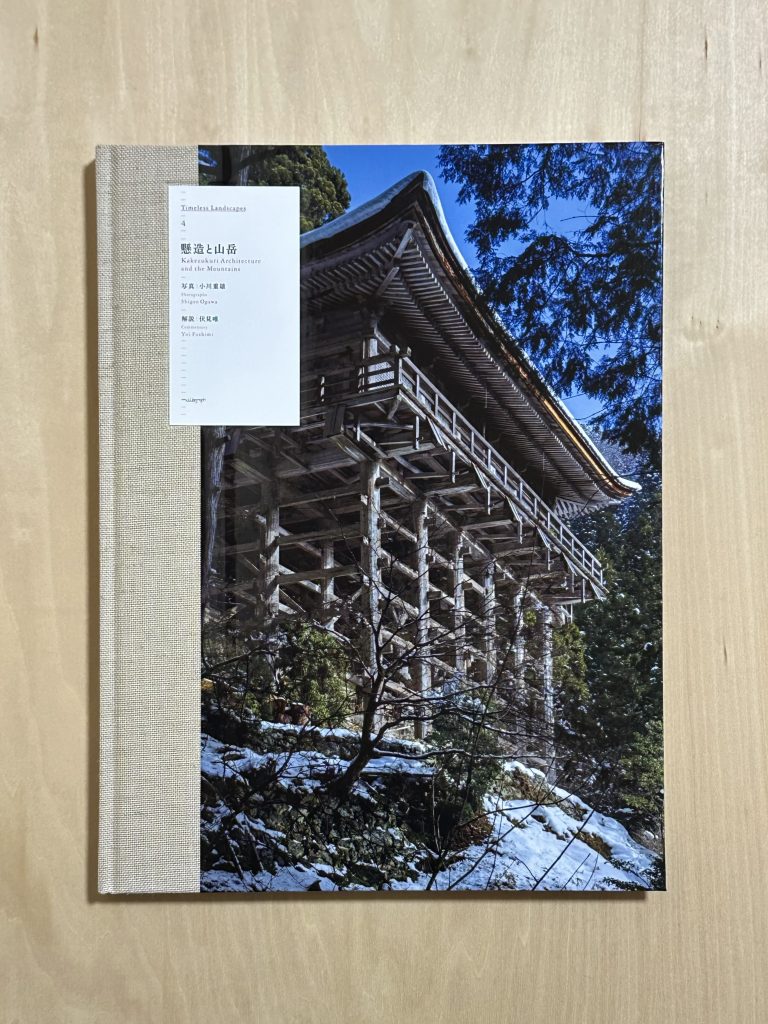

小川重雄写真展「懸造と山岳」

小川重雄写真展「懸造と山岳|Timeless Landscapes 4」

建築写真家の小川重雄さんの写真展に行ってきました!

東京展は、東京都台東区根岸にあります、小川さんの根岸アトリエ内「GALLERY O」で開催。会期終了の前日にうかがうことができました。

<東京展>

会場:GALLERY O

住所:東京都台東区根岸3-22-5

会期:2025年6月14日(土)〜6月22日(日)

「懸造と山岳」というタイトルの通り

日本建築の懸造(かけづくり)の建築写真が展示され、同時にTimeless Landscapes シリーズの4作目の写真集も出版されています。

懸造の建築といっても、撮影対象として「清水寺」などメジャー過ぎるものはあえて撮影せず、下記の建築が専門家目線で厳選されています。

・三仏寺投入堂

・峰定寺本堂

・龍岩寺奥院礼堂

・天岩戸神社

・日吉大社三宮、牛尾宮

・左下観音堂

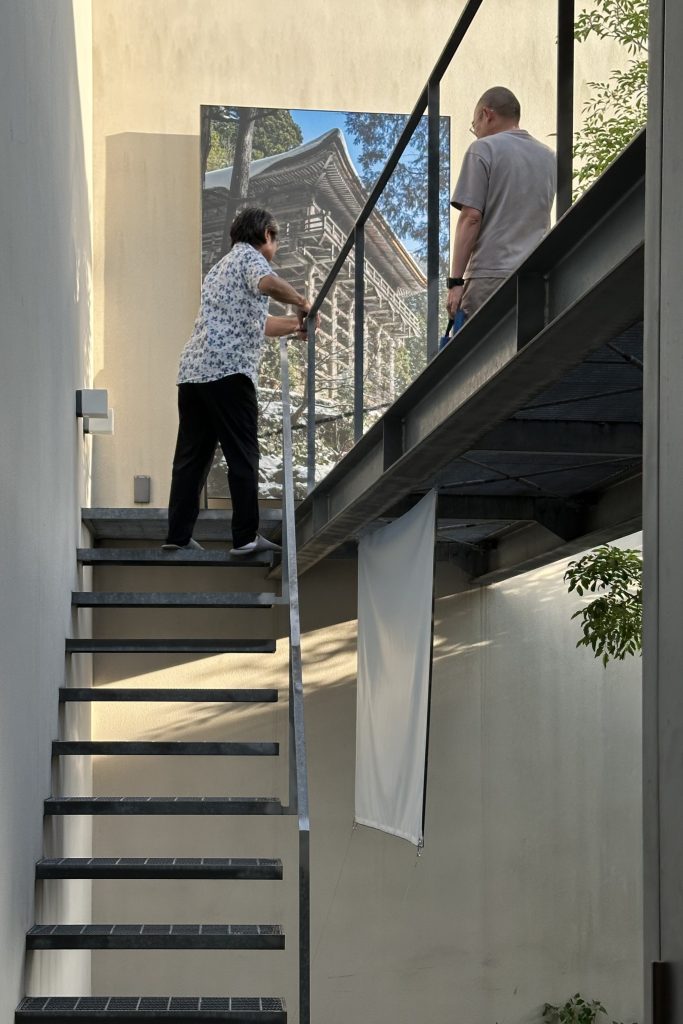

これまでの同シリーズの展覧会も全て拝見してきましたが、今回は以前と異なり、ギャラリー空間に大判の写真が浮遊するような展示形式になっています。

会場構成はエトルデザインさんが手掛けられ、写真配置は小川さんのお考えによるものだそうです。

ギャラリー空間の吹抜け上部にある写真の配置と大きさが、崖地と一体となった迫力ある「懸造の建築」を味わう空間体験として、ぴったりな設定になっています。素晴らしい展示でした!

エントランス上部の写真を見返すと、表裏印刷となっています。

空間をフルに活用されています!

この2Fの鑑賞スポットが、小川さんのオススメという解説付き。

今回の特徴ある外部への写真展示、吹抜け上部の展示、三仏寺投入堂の細い柱と、ギャラリー実空間の木製柱がリンクして見えるでしょ!

なるほど。確かにそう見えますね。

三仏寺投入堂は、以前実際に足を運んだ経験がありますが、このような迫力ある視点で柱脚部を見ることはできません。よく見ると、掘立柱の足元に金物がまわっているディテールも見え、おぉー!そんな状況なのか、さすが小川さん!!

ゲストに写真の解説をされる小川さん。

写真フレームは、スチールで製作され、外部展示でもグレーチング床上にしっかりと自立するものでした。

こちらは、日本三大投入堂の1つ「龍岩寺奥院礼堂」の内観写真。

撮影当時、現地で施設門番のような老婆に声をかけれられ

写真の正面に写っている引き戸について

「完全に閉切ろうとして楔を外してしまうと、二度と開かないので閉じ込められて出られなくなる・・」と言われたそうです。

引き戸は閉切る手前で止め、スリットの光が差し込む状況で撮影されたとのこと。

撮影時のエピソード、苦労話なども詳しくお話しくださるので、写真を見る際に臨場感も増してきます。

書籍:『懸造と山岳|Timeless Landscapes 4』

今のところシリーズ4作とも、小川さんのサイン入りでコンプリート中です!

ちなみに、シリーズ2作目「モエレ沼公園」は、既に完売とのこと。

また、この日は同ギャラリーでトークイベントの企画がありました。

『日本建築の擬』『懸造と山岳|Timeless Landscapes 4』刊行記念

私たちは日本建築に何を見出したのか

福島加津也×冨永祥子×小川重雄×伏見唯

人数限定のこのイベントには予約申込みできていませんでしたが、ちょうど登壇者のお一人、福島加津也さんにギャラリーでお会いすることができました。

随分と昔の話になってしまいますが、確か1996年に私が伊東豊雄建築事務所にオープンデスク(現在のインターンのようなしくみで、無給の設計事務所研修のようなもの)を希望し、2週間お邪魔した際、当時スタッフだった福島さんに模型作業の指示をいただきお世話になりました。その後、福島さんが独立され設計活動も大学教授としてもご活躍は存じ上げておりましたが、ずっとお会いする機会もなく、今回ご挨拶できまして何だか嬉しかったです。

またその伊東事務所のオープンデスクで思い出されるのは、同時期に作業した他大学の学生さんだった、笠置秀紀君です。注目プロジェクト「せんだいメディアテーク」の実施設計中で、EVシャフト1/20スタディ模型などを一緒に製作しました。彼は大学卒業後すぐに、mi-ri meter/ミリメーターとして活動をを開始し、今に至ります。

気がつけば知り合って29年にも?

懐かしくもありますが、時間の経過はちょっと恐ろしいです。

小川さんのギャラリー見学後、最寄りの鶯谷駅へ。

鉄道マニアではりませんが、ここでの線路の多さはかなりのもの。独特な雰囲気で・・綺麗に見えた夕方の写真を1枚。

写真展は今後、7月に大阪展が巡回するかたちで開催予定です。

会場は、安藤忠雄さん設計の「日本橋の家」で、かつて小川重雄さんが新建築社時代に撮影をされたそうです。

素晴らしい展示ですので、ご興味のある方は、是非どうぞ。

<大阪展>

会場:ギャラリー日本橋の家

住所:大阪市中央区日本橋2-5-15 1F

会期:2025年7月5日(土)〜7月21日(祝)

7月10日(木)、17日(木)休館

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

現場から

現在進行中のプロジェクト「千葉神社 参集殿増改築工事」の現場より

既存の参集殿を改修しつつ、同時に増築する部分の基礎工事を進めています。

増築部は、これまで地下部分に新規の雨水貯留槽(境内の雨水排水の流出抑制)を施工しており、これから地上部分が立ち上がってきます。

写真は、増築部の基礎・耐圧盤の配筋検査を終え、コンクリート打設前の清掃状況を確認しているところ。

増築部の建築・基礎が平面的に見えて・・緊張感も高まりますが、期待も膨らみます!

引き続き、施主であります千葉神社様、施工者と連携して、現場監理を進めてまいります。

blog category:千葉神社参集殿

other categories

既存改修

現在進行中のPROJECT「千葉神社 参集殿増改築工事」について

地鎮祭以降、様々な検討・対応を進めているところです。

既存の建築(参集殿)を改修しています現場では、解体中のあるタイミングでアートワークのように見えるシーンに出くわしたりします。

思わずスナップ写真におさめたくなるものです。

建設された時期が35年ほど前になりますと、その時代ごとのスタンダードな設計・施工面で(納め方など)、若干の違いが見られます。

解体してはじめて見えるところ、既存の図面だけではわからないところもやはりありまして・・

ちょっとした考古学的なアプローチで現場を見学するような場面もあり、興味深いです。

改修後に必要となります、新たな配管が整然と立ち上がってきました。

電気工事の丁寧な仕事は美しく、楽器のようにも見えまして・・立ち止まって写真を1枚。

これから急ピッチで現場を進めていくことになりますが、小規模な住宅プロジェクトとは異なる話題も多くあります。その分大変ですが、やりがい・楽しみも当然ですが十分にあります。タイミングをみて時々ブログでお伝えできれば・・と考えています。

引き続き、クライアント・設計者・施工者、関係者一丸となって頑張ってまいります!

blog category:千葉神社参集殿

other categories

event/建築家展(鎌倉2025.05.05-06)

2025年5月3日〜6日に開催されます建築イベントにお声掛けいただきました。

(建築家との家づくりをサポートしています、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン主催のイベントです)

〜 建築家展 in 鎌倉芸術館 〜

神奈川県「鎌倉芸術館」 で開催されます建築家展に参加させていただきます。

日時:2025/05/03 (土)〜05/06(火)の4日間

全日程共通 11:00~18:00 入場無料

上記の全日程の内、hm+architects は、GW連休後半の祝日

05/05 (月)〜05/06(火)の2日間 出展・参加いたします。

場所:鎌倉芸術館 ギャラリー1

神奈川県鎌倉市大船6-1-2

↓イベントの詳細は、

こちら をご参照ください。

建築家との家づくりについて

会場では、複数の建築家と対面で直接お話しできます。

お気軽にいらしてください。

blog category:出展イベント

other categories

2025年 非常勤講師

2025年度の愛知工業大学の授業がはじまりました。

非常勤講師としては11年目を迎え、前年度と同様、3年生の設計演習「設計製図Ⅳ」、座学「建築ディテール」を担当いたします。

「建築」といっても細分化された様々な専門職があります。社会情勢や学生さんの意識も時代とともに変化していると思いますが、授業を担当します3年生は進路を考える時期に差し掛かりますので、私が実務で経験した具体的なエピソードを交えながら実社会でのイメージにつながりやすい授業ができれば・・と考えています。

初回授業で大学へ向かいますと、キャンパス内の建築群が調整池の水面に映っていました。以前は池に蓮の葉など植物が広がる状況でしたが、今年度は清掃された爽やかな景観になっていました。

八草キャンパスが設置されて半世紀以上経過する中、緑の多いキャンパスの景観を良い状態に保つ整備を継続されていることは、素晴らしいことだと思います。

また授業とは別に同週末、名古屋市内のホテルで愛知工業大学の建築学系関係者が集まる同窓会が開かれ、参加させていただきました。

OBの中から4名の登壇者の一人として、これまでの建築との歩み、私なりの経験から課題と展望について、話す機会を与えていただきました。

当日は、学生時代に研究室ではないながらあれこれお世話になった恩師にも久しぶりにお会いすることができましたし、懇親会でご活躍の先輩方や若い世代の方、現役の常勤の先生方とも交流ができ、有難いひと時でした。

正直なところ実務が多忙な状況になりますと、やっぱり来年度は非常勤講師を辞退すべきだろうか・・と悩むこともありますが、折角いただきましたお誘いに微力ながら応えたいという想いで継続しています。

少々遠隔地ではありますが、今年度も頑張りたいと思います!

blog category:大学・教育

other categories

勉強会

私が所属しています社団法人「田園都市建築家の会」では、メンバーの自己研鑽のため定期的に勉強会を行っています。

ここ最近2月と3月に行なった話題を少しお伝えします。

まず1つ目は、2025年4月から建築基準法の改正があり、その内容について建築法規の専門家を講師にお招きして要点を解説いただきました。

普段から設計に取り組んでいる実務者であっても、ルールの変更についてはその都度、勉強して対応しないといけないのが実際には大変なところです。

建築確認申請を審査する民間の国土交通省指定確認検査機関のうち、今回は「株式会社 神奈川建築確認検査機関/KBI」さんにご協力いただきました。

設計作業を行う私たちだけでなく、審査を行う側も、法改正後は何かと対応が増えて大変そうですが・・それぞれの項目に対応して徐々に慣れていくしかありません。比較的少人数の講習会になりましたが、メンバーからの質問にもお答えいただき勉強になりました。田都会まで出張対応いただき大変助かりました。

次に、建材についての勉強会。

建築資材の中でも、自然素材、木材を主に扱う建材サプライヤー「チャネルオリジナル」さん(横浜市中区)に田園都市建築家の会のメンバーが伺い、取扱われている商材について詳しい解説をしていただきました。

様々な商材の中の1つに、屋久島由来の杉の植林が進められた30~60年生の植林木があり、これを建材としている「 屋久島地杉/YAKUSHIMAJISUGI 」(屋久島スギ原始林の天然記念物「屋久杉」とは異なります)などは、チャネルオリジナルさん独自の環境配慮への取組みであり、素晴らしい建材だと感じました。

オフィス内のプレゼンルーム、同フロアの建材の紹介エリアをお借りしての勉強会でした。

田都会ご担当の小林さん、いつもながら丁寧なお話をどうもありがとうございました。

blog category:etc.

other categories

横浜市立市場中学校での職業講話

昨年に続き、「横浜市立市場中学校 (鶴見区)」さんからご依頼をいただきました「職業講話」に行ってきました。

中学1年生から間もなく2年生に進級される生徒さんへ、「建築設計」の仕事について紹介させていただきました。

前年と同じく、授業前の控室には様々な職種の講師の方々(40名ほど?)が集まっていました。印象として、昨年以上に多くの職業紹介のように見えまして・・

取りまとめの先生に、何種類ほどの職業の方が紹介されているのかお聞きしますと実際には、20もの職種紹介(警察署、消防署、銀行、JR、保育園、訪問介護看護、観光業、動物園、レストラン、理容院、出版社、音楽家、生成AI、建築設計、土木事務所など・・)でした。

生徒さんが事前アンケートで複数希望を出して、このうち2講座を聴くプログラムになっています。

私が担当するのは「建築設計」ですが、今年の受講者は全員男子生徒さんでした。住宅のスタディ模型を持参して説明すると、興味のある学生さんはグイグイと前のめりになって覗いて聞いてくれました。

みなさん、次々と素直な質問・発言がありましたが、質疑応答の時間配分も昨年よりは、程よいタイミングで話せた気がします。

授業後には、「わかりやすくて面白かった!」という声も聞け、ホッとしました。

大学での非常勤も10年ほど経験していますが、無限の可能性があるピュアな中学生とのひとときは、大学生への授業とは違った楽しさがあります。

日本の将来に向け、何でも好きなことに果敢にチャレンジして欲しいです!!

blog category:大学・教育

other categories

千葉神社にて地鎮祭が執り行われました

以前より設計を進めています「千葉神社 参集殿増改築工事」について

2月3日、千葉神社の境内にて無事に地鎮祭が執り行われました。

斎主かつ施主であります千葉神社 宮司による神事は、厳かな空気に包まれ特別なものに感じられました。

緊張しつつも、刈初之儀や設計者の挨拶など、精一杯気持ちを込めて行いました。

設計に関わってきました数年を思い返しますと、やはり感慨深いものがあります。

私たちhm+architectsと共に協力事務所の方々の力を得て設計をまとめ、その後も工事調整での施工者の力、そして常に施主のご理解に助けられ、ようやくここまでたどり着きました。

関係します皆様と神前での地鎮祭に参列できましたことへ心より感謝申し上げます。

参集殿の増改築工事は、神社様の主要行事ご予定に向けて極力影響を小さくする調整をしながら進めますが・・工期全体は非常にタイトで大変な計画です。

工事の安全を第一に、皆様に喜んでいただける建築の竣工を目指し、気を引き締めて頑張ってまいります!!

blog category:千葉神社参集殿

other categories

3年に一度の建築士定期講習

設計実務に携わる建築士は、3年に一度「建築士定期講習」を受講し、その受講内容の理解度を確認する試験(修了考査)を受けて合格しなければ建築士として仕事ができないというルールがあります。

この定期講習の義務化は、2009(H21)年度からスタートしたものですが、私は今回で6回目の受講となりました。もう15年も経過しているのですね・・

今回も、無事に修了証を受けてきました。

以前のブログ(3年前)を振り返りますと、建築士定期講習のことを書いていました。

↓義務化となった経緯などはこちらで具体的に説明していましたので、参考までに。

https://hm-a.jp/3年毎/

建築法令の改正については、やはり大小の見直しが定期的にありますので、3年というのは振り返りとしてちょうど良いのかもしれません。しかし正直なところ、毎回負担には感じますので・・5年毎にしてもらえると有難いかな。

また、建築士以外の国家資格も多数あります。医師や弁護士、各種士師業の方々も時代と共に専門性や法令基準などが進化していると思います。建築士定期講習と同様の更新ルールがあった方が良いのでは?という気がします。

blog category:etc.

other categories

2025年 千葉神社より

新年明けましておめでとうございます

謹んで初春のお慶びを申し上げます

2025年のはじまりは、千葉市中央区にあります千葉神社より。

毎年、千葉神社の社殿前・境内には参拝のために多くの方が訪れ、神社に隣接する公園にまで長い行列となります(写真は元日の午前中、境内の様子です)。

元日は晴天に恵まれまして、心晴れやかに初詣をさせていただきました。

新年の初ブログは、以前より計画させていただいておりますこの「千葉神社 参集殿増改築工事」について少々お伝えいたします。

弊社websiteのworksでも概要をご紹介しています「千葉神社 参集殿増改築工事」は、2026(令和8)年の千葉神社 開創1025年と「妙見大祭」第900回に向けた奉祝事業として現在進行中です。

建築工事としては、今年・2025年の2月中旬から本格化する予定ですが、現在までに外構工事の一部を先行工事として進めています(主には参集殿の増築に伴う、既存の参道・鳥居・獅子山・灯篭などの移設です)。

▽写真左:既存の鳥居や灯篭の配置、写真右:解体作業中の獅子山・獅子の状況

(採寸や番付けを行ない、保管場所へ)

▽各種既存石材の保管状況

(石種は主に稲田石、手斫りしたもの)

▽既存参道の敷石を移設する作業状況

(土間コンクリート施工後に参道石を敷設)

参道敷石は大きさ・厚さも重厚なもので風格があります。作業は1点ずつ重機で吊り上げて据えていきます。形も少しずつ違いがあるため、一見して違和感なく目地を通すことや面精度を出すのもなかなか大変な調整です。

ちなみに、2025年度には千葉市が管理しています千葉神社の南側に隣接する公園についても千葉開府900年事業に向けた再整備工事が予定されています。

神社・公園どちらの整備計画も数十年に1度の特別なタイミングと思われますが、ほぼ同じ時期に工事が行われる見込みです。

公園整備内容については、千葉神社境内の改修後の参道へのアクセスと動線等が整合するように以前より意見交換を重ねていますので、最終的には境内の建築・外構整備に加えて隣接する公園の整備まで、都市計画レベルでうまく連携し全て完成形まで整う状況を見るのが非常に楽しみです。

そのほか、神社内の建築・内装整備の内、家具の検討でも楽しみな話題があります。

写真は、昨年11月に北欧フィンランドの家具メーカー「ARKTIS(アークティス社)」のCEOユッカ・ニスカネンさんと家具デザイナーのミッコ・ハロネンさんが来日された際に千葉神社へお越しいただき、神社の内外をご案内した時の記念写真です。

社名の「ARKTIS」が「北極圏」から命名されていること、千葉神社が北極星・北斗七星の御神霊である北辰妙見尊星王(妙見様)を祀られていますことに対して、相互に親和性(ご縁)を感じられる意見交換の場となりました。ユッカさん・ミッコさんとも今回の千葉神社への訪問に大変興味を持たれ、帰国後にはARKTIS社のインスタグラムにこの写真をUPされています(千葉神社様の許可を得て)。

弊社設計の建築全体・内部空間の意図に合う家具配置や、ミッコさんデザインの千葉神社オリジナル家具でコラボレーションする可能性などを打合せさせていただきましたので、2025年は家具の詳細検討から実現化に向けてとてもワクワクする内容となります。

設計全体としては、既存建築の改修と一部増築により、建築全体の機能とイメージを刷新していくものであり、これまで既存建築の制約もある中で難しさと課題を解決していく楽しさを同時に感じて進めてきました。いよいよ今年、この現場進行中の特別なプロジェクトを無事(安全)に実現するために、千葉神社様をはじめ設計・施工で関係します皆様と引き続き良い連携を図っていきたいと思います。

2025年の始まりに際し、当然のことながら ご相談いただいています全てのプロジェクトで弊社一同しっかりと力を発揮できるよう、気持ちを新たにし取り組んでまいります。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

blog category:千葉神社参集殿

other categories

event/建築家展・個展(山口 2025.01.09-26)

2025年1月9日〜1月26日に開催されます建築イベントにお声掛けいただきました。

hm+architects の個展 [ギャラリー展示+相談会・セミナー] の開催となります。

(建築家との家づくりをサポートしています、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン主催のイベントです)

〜 建築家との家づくり展 in 周南 〜

遠隔地ではありますが、山口県「TOKIMORI GALLERY tokuyama deck」 で開催されます建築家展に参加させていただきます。

日時:ギャラリー展示/hm+architects 個展

2025/1/9 (木)〜1/26(日)

10:00~17:30 入場無料

※火・水は定休日

建築家滞在日:hm+architects/伊原洋光・伊原みどり

2025/1/18 (土)〜1/19(日)

10:00~17:30 入場無料

建築家セミナー:hm+architects/伊原洋光

「庭のある豊かな暮らし」~外とのつながりを楽しむ~

2025/1/18 (土)

13:30~14:30 入場無料

場所:JR徳山駅前”徳山デッキ”1FにOPENした建築家の専門店

【TOKIMORI GALLERY】 で開催

山口県 周南市銀座1丁目31

TOKIMORI GALLERY tokuyama deck

こちらの TOKIMORI GALLERY の内装は、隈研吾建築都市設計事務所がデザインを手がけたものです。

このスペースで、hm+architects の作品展示を新年の1/9〜1/26まで、3週間近い期間の開催となりました。

展示は、弊社設計の建築作品について、大小の模型(計12点)と写真パネル(計24点)、フォトアルバム、大型ディスプレイでの画像紹介を予定しています。

弊社としましては、初めての個展形式の展示となります。上記のような展示物を一度にディスプレイさせていただく機会もこれまでありませんでしたので、私たちもとても楽しみにしています。

ご興味のある方、お近くにお出かけされるご予定のある方、是非お気軽にお立ち寄りください!

↓イベントの詳細は、

こちら をご参照ください。

blog category:出展イベント

other categories

江之浦測候所の見学会/後編

前回ブログの続き、

神奈川県小田原市にあります「江之浦測候所」の見学会について。

日本建築家協会関東甲信越支部住宅部会が主催で、設計された新素材研究所の榊田倫之さんと一緒に施設を巡る企画です。

見学中、施設内の各所で私が感心したところのスナップ写真と、その補足をさせていただきます。

「明月門」について

鎌倉にある臨済宗建長寺派の明月院の正門として室町時代に建てられたもの。

その後、関東大震災で半壊となり解体保存されたものが、大日本麦酒(サッポロビール・アサヒビールの前身)の創業者、馬越恭平の六本木邸宅の正門として再建された。

1945年に邸宅は被災するも門は焼け残り、茶友であった根津嘉一朗の根津家に寄贈された。

後に、根津美術館正門として使用されたが、2006年の根津美術館建て替え時に小田原文化財団に寄贈され、江之浦測候所の門として現在の姿となっている。

明月門の屋根瓦については、

解体修理により再建される際、痛んでいたものもあったため、状態の良いものを正面側に使用し、裏面は当時のものを再現する詳細検討を行なって新規に焼き直したものにされたそうです。

足元の敷石は、「京都市電の軌道敷石」とのこと。

明治28年(1895)日本初の電車事業として開業以降、数十年に渡り自動車路として共用されたため、肌が摩耗して味わいがある・・

石など、新しい材では、なかなか経年の味のある表情は出せないので、基本的に古い材料を手に入れられる時に買い付け、確保しているとお聞きしました。

敷石1つとっても徹底ぶりが凄いです。

こちらの変わった形の石は、かつて井筒石(地上に出た井戸の枠を指します)として鍵形に組んであったものを敷石に配置したものだそうです。

こちらは、巨大な根府川石。

近隣に根府川石丁場があるとはいえ、このような立派な石が踏石としてあちこちに・・

ちなみに前職の第一工房時代に設計を担当しました白河市立図書館の外構の一部に根府川石を採用したことがありました。ある程度は知る素材として少しばかり親近感を抱きながら根府川石を拝見しましたが、一定の大きさを超えるものが多数あるとちょっと別物の存在感で、石のサイズ感覚も麻痺しそうでした。

「石舞台」

水平に伸びる100メートルギャラリーの大谷石の壁を背景に、石舞台を見た写真です。能舞台の寸法を基本として計画されており、素材はこの地の開発時に出土した転石を使用しているそうです。

左の大きな石は、舞台の橋掛りとして23トンもある巨石(福島県川内村の滝根石)が据えられています。

この江之浦測候所の工事にはスペシャルな石工職人チームがいらっしゃるとのことで、素材の凄さだけでなく、設計も施工技術的にも特別です!

茶室「雨聴天」

千利休作とされる「待庵」の本歌取りとして構想されたもので、待庵の寸法を一分の違いもなく写したものとなっています。

ただ、この地にあった蜜柑小屋の錆果てたトタン屋根を慎重に外して、茶室の屋根にしているところ、雨がトタンに響く音を聴く「雨聴天」と命名するところなど、「本歌取り」の妙ですね。

▽左の写真:竹箒の垣根となっています。

▽右の写真:躙口前に光学硝子の沓脱ぎ石。光を受けて目眩く輝くとのこと。

「石造鳥居」

鳥居の古様を残す例として、山形県小立部落にある石鳥居(重要文化財)の形式を参照し組み立てられたのが、この石造鳥居とのこと。

一般的な成人男性では、屈む必要がある高さです。

茶室の躙口へ至る「躙り鳥居?」とでも言うのかなと・・

(そのような言葉は無いと思いますが)

「化石窟」

建物は、かつて蜜柑栽培が盛んであった昭和30年代頃に建てられた道具小屋を整備したもの。

内部には、5億年前の化石をはじめとする複数の化石、4000年程前の青銅器などが展示されており、杉本博司さんが収集してきた骨董品の凄さを感じます。

杉本博司さんが古美術商としてニューヨークで営まれていた木製看板を、ここに掲げていると榊田さんよりお聞きしました。

散策路にある階段手すりは、設備用の配管です。

「木化石」

地中に埋もれ化石化した樹木。

新生代(6500万年前〜)のものと思われる「木化石」を半分に切断し、ベンチとしているそうです・・

「樹齢400年の春日杉」

奈良春日大社の御神域に育った春日杉。

平成30年(2018)9月の台風21号で倒れた大木を令和6年(2024)に移送し、祀っているとのこと。

「片浦稲荷大明神」

石造稲荷神社は、享保12年(1727)武蔵国 豊嶋郡(現在の渋谷付近)にあったものと稲荷神社(狐も当時のもの)と考えられており、この地に譲り受けられ「片浦稲荷大明神」として祀られている。

鳥居は旧九段会館の屋上にあったもので、解体に伴い移設された。

「石造狸」

信楽焼の狸を石で造形したものは珍しいそうです(明治時代のもの)。

酒を左手に、通帳を右手に提げています。

杉本博司さんは、この狸の下半身を特に気に入っていらっしゃるらしいです。

「柑橘山 春日社」

柑橘山 春日社殿は、現存する最古の春日造りの姿を残す奈良・円成寺の春日堂を採寸さているとのこと。

ここに至る参道には古い灯籠が集められ、複数建てられていました。

背景を相模湾とする社殿の独特な建ち方、存在感を特別なものにしていると感じました。

榊田さんの解説のおかげで、知らずに見ただけではわからない経緯や素材について詳しく知ることができました。

杉本博司さんが一連の「海景」の作品群で時間をテーマにされていることは知られていますが、特に化石を好んでコレクションされていること、年月を経た古い素材を集めていることなど、この施設に込められたこれまでの想いが各所で整合し、なるほど!そうなんだ・・と感心しきりでした。

さらに、見学後には場所を変えて、榊田さんの講演(1時間ほどのレクチャー)と懇親会までプログラムを準備していただいており、新素材研究所で行なっている「江之浦測候所」以外の設計内容についてもお話を聞くことができました。

他の設計中プロジェクトでも非常に緻密な検討をされていることがわかり、個人的には榊田さんのお話・お人柄にすっかり魅了される1日となりました。

榊田さん、日本建築家協会関東甲信越支部住宅部会のみなさん、本当に素晴らしい企画をどうもありがとうございました。

前編・後編に分けた「江之浦測候所の見学会」ブログとし、少し間が空いてしまいましたが、後編記事UPは冬至の12/21にしてみました。

以上となります。

blog category:建築視察

other categories

江之浦測候所の見学会/前編

先日、神奈川県小田原市にあります、「江之浦測候所」を見学してきました。

この見学会は、日本建築家協会関東甲信越支部住宅部会が主催で、設計された新素材研究所の榊田倫之さんと一緒に施設を巡る企画となっています。設計者から直接解説を聞くことができるという、大変贅沢な見学内容です。先着25名限定の申込み枠に間に合い、参加させていただきました。

集合場所は、最寄駅のJR東海道本線「根府川駅」。

可愛らしい小さな無人駅ですが、相模湾を眺めることが出来る何とも素晴らしいロケーション!!

この日は晴天にも恵まれ・・

まずは駅よりシャトルバスの移動から、見学スタート。

現代美術作家、杉本博司さんの構想から20年もの歳月をかけて開館(2017年)した「江之浦測候所」。

発表時から何かと話題を集めていましたが、私は今回が初訪問です。

ギャラリー、屋外舞台、茶室、庭園などで構成され、とにかくたくさんの見所があり、現在も新たな施設を追加する構想が進行中とのこと。

設計は新素材研究所(杉本博司さんと建築家の榊田倫之さんがパートナー)ですが、榊田さんのお話では30代の全てをつぎ込んだという程の壮大かつ大変なプロジェクトです!!

敷地内で、最も大きな建築ヴォリュームは、この「夏至光遥拝100メートルギャラリー」です。

標高100mにあり、長さも100m。夏至の軸線に配置されています。

建築の南面には大谷石の荒々しい長い壁面が置かれ、その壁から片持ち(キャンチレバー)でシャープな鉄骨屋根が水平に、北面はフレームレスのガラス面が伸びています。

写真:庇の先に樹木に重なって見えます、ベージュのコートで後ろ姿の方が榊田さん。

住宅部会のメンバーにはイヤホンガイドが配布され、榊田さんが各所で詳しい解説をして下さる見学スタイルです。少し離れた場所に居ても榊田さんのお話が聞きやすく、とてもイイ感じの見学です!

この大谷石の厚みは20cmほどあるそうで、石切場から切り出した際の底面をそのまま壁仕上げ面にしているため、かなり大きな凹凸があります。

切り出す時の底面、「地球」に面している側を見せて張っているため、杉本さんは大谷石の「地球面仕上げ」と呼んでいるそうです。

一般に、建築設計では30mm程度の自然石仕上げが多いと思われますが、それに比べますとこの厚さは尋常ではありません。

ちなみに榊田さんは、初代「大谷石大使」に任命されているとのことです。

このギャラリーには、杉本さんの代表的な作品「海景」シリーズが展示されています。

建築の水平線、「海景」作品の水平線、その奥に広がる相模湾の水平線・・

大きく跳ね出した先端部のバルコニー。そこからの景色は、本当に素晴らしいです。

市街化調整区域でかつ農地のミカン畑の土地にこれらの施設をつくるのは、実務的には容易ではなかったというエピソードを榊田さんからお聞きしました。行政手続き上、多くのハードルをいかに乗り越えて今に至っているか、ここでの記載は割愛しますが、本当に大変なプロセスだったと思われます。

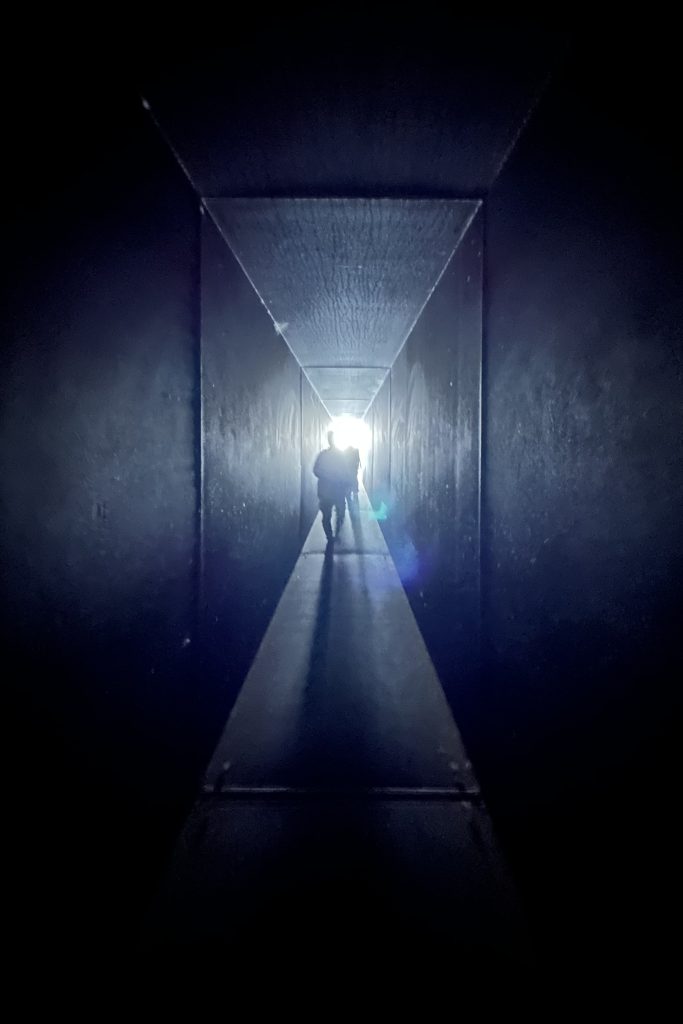

こちらは、冬至の軸線につくられた「冬至光遥拝隧道」です。

「夏至光遥拝100メートルギャラリー」の下をトンネル状に貫通しています。

この隧道は、赤錆色の見え方が特徴的な「コールテン鋼(耐候性鋼)」と呼ばれる鉄で製作されています。

また図面上の検討だけで、本当に冬至の太陽光が通るのか・・

施工後に失敗は許されない!

ということで、3年に渡る緻密な事前調査と準備をされて進めた工事だそうです。

「隧道」を進んで地上に出ますと、こんな景色が広がっています。

コールテン鋼の「隧道」右手に見えますのは「光学硝子舞台」です。

相模湾の水平線を背景にして、このガラスの舞台が檜の懸造り架構の上に浮かぶように配置されています。

そして「光学硝子舞台」の観客席は、古代ローマの円形劇場遺跡(イタリア、ラツィオ州フェレント)を実測して再現したものになっています。

敷地内の1つ1つの建築・ランドスケープの要素には、時間と空間のスケールの大きさが与えられ、特別な存在感を放つものばかりで・・

とにかく圧倒されます。

まだ他にも紹介したい写真もありますが・・

ブログも少し長くなってしまいました。

ここで一度区切りにさせていただき、また後日のブログでお伝えしたいと思います。

よろしければ、次回「江之浦測候所の見学会/後編」も見ていただけますと幸いです。

blog category:建築視察

other categories

免震レトロフィット&ネーミングライツ

2024年秋学期も中部大学の非常勤講師として、2つの講座を担当させていただいております。

2016年からもう9年目・・かなり長くお世話になっています。

今回は、キャンパス内の施設についてお伝えしてみます。

愛知県、春日井キャンパスにアクセスしますと、まず正面に「9号館」が見えます。

1万人以上の学生数・職員の方々を出迎えるように建っており、足元はピロティ状の空間を持っています。

非常に多くの方が日々ここを通行していますが、実はこの建物には、特殊な建築技術が盛り込まれています。私が知る範囲で少々解説をさせていただきます。

この建築は、今から58年前、春日井キャンパス整備の黎明期である1966年に竣工した建物(設計:大西設計)ですが、昔も今も大学の顔となる建築として存在しています。

元の建築は、当然ながら旧耐震基準(1981年以前)の設計のため、後に現行法規の安全基準を満たす耐震改修が必要になりました。

耐震改修では通常、ピロティ部分に斜めブレース材を追加するなどして水平耐力を高める補強が多く採用されますが、ここでブレース補強をしますと、ピロティ部分の通行と外観イメージが大きく変わってしまうため、大学としては望ましい改修方法ではありませんでした。

そこで外観・機能をほぼ変えずに地震時に安全性を確保することが可能な「免震レトロフィット」工事が検討・採用されました。

当時、キャンパス整備(1976年〜2015年まで)の設計を行っていた第一工房と、川口衞構造設計事務所が中心となって、既存の建築物に後から免震性能を与える「免震レトロフィット」が提案され、1997年(6月〜10月)に施工(清水建設)し現在に至っています。私が第一工房に在籍する少し前の竣工です。

ちなみにご存知の方も多いと思われます、世界遺産となりました、ル・コルビュジェ設計の「国立西洋美術館」(東京・上野)は、国内初の「免震レトロフィット」工事の事例としてウィキペディア等にも紹介されています。この事例が1998年竣工(工事:1996年〜)です。その竣工前年に中部大学「9号館」が国内で実現しているのは、かなり先進的な試みであったことがわかると思います。

さすが、世界的な構造家 川口衞(かわぐちまもる)先生ですね。

△写真の右側が「9号館」の鉄筋コンクリート造の柱型です。ピロティの外周床面にタイル張りの蓋状のラインが見えます。

この免震レトロフィット工事では、まず既存建物の基礎下まで掘削し、地上5階建ての建築全体を基礎ごとジャッキアップしてから新たに免震装置(免震ゴム)を挿入します。免震ゴムを加えるだけでなく、さらに地震時に免震層が水平に動くため、隣接する建物とはエキスパンションジョイントを設ける必要があります。必要なクリアランス分は、全体を曳家する状況です。

外部の建物周囲では、この蓋部分がスライドして対応することになります。

地上に見える部分からでは、なかなかイメージしにくいですが、かなり大変な工事内容ですね。

建築学科の学生さんには私の担当授業でこの事情をお伝えしていますが、他学科の学生さんでこの話題を知る人は少ないでしょう。

学内の小ネタになるかな。

今年、中部大学内で新たな話題がありました。

それは「ネーミングライツ制度」です。

学内の既存施設、食堂の「第一学生ホール」では、命名権を名古屋の企業「湯浅糸道工業株式会社」さんが取得され、昨年までと違った施設名称『湯浅糸道ホール」というサインが設置されていました。

企業としては社名を知ってもらい、就職希望者が増えて欲しいという思いがあるようです。

以前からキャンパス内の各施設を知っている私としては、あらかじめネーミングライツと知らずにサインを目にして

「えっ!何でこの名称??」

とかなり新鮮な印象でした。すぐにスマホで調べて、なるほど・・そうだったのかと。

社会の動きをキャンパス内で感じるようで、なかなか良いですね。

また、2024年から学内に「スターバックス」が新規出店されていました。

場所は、中部大学内の中心部にある国際関係学部の「20号館」(設計:第一工房、1977年竣工)の1階です。建設当時、学内で初めての高層棟(地上12階)となった建築です。

こちらも竣工後半世紀近い建築ですので、耐震補強が行われています。

その改修設計は、第一工房と川口衞構造設計事務所との協働で、こちらの補強内容としては耐震の鉄骨ブレースが開口部に追加されています。当時、中部建築賞も受賞している端正な建築イメージを出来るだけ損なわないよう、意匠・構造のディテール、色彩の検討などが慎重に行われています。オリジナルの建築イメージを保ちながら、さりげない補強を実現していると私は思います。

ホットのカプチーノを飲みながら、つい建築(先輩方の仕事ぶり)に見入ってしまいました。

すでに秋学期も4週目。

食欲の秋、スポーツの秋、勉強の秋・・

学生さんのパワーに負けないよう頑張っていきたいです!

blog category:大学・教育

other categories

動画撮影の立会い

建築ポータルサイト KLASIC(クラシック)さんより動画撮影の依頼がありまして、先日 撮影の立会いをしてきました。

撮影いただいた建築は、竣工後8年半ほど経過した木造平家の「犬山の住宅」です。

近年は、ルームツアーなど動画での建築紹介が増えていますが、新築時の映像紹介がほとんどだと思われます。取材にあたり、新しい建物ばかりでなく、経年変化がどのようになっているか知りたいというエンドユーザーの声も一定程度あるとのことで、是非動画での紹介を!とお声掛けいただきました。

敷地の広さから、ドローンによる動画撮影も行われました。

アプローチ側の地上外観からは見えないところにうまく設置した、太陽光パネルが、ドローンの上空撮影では見えると思います。

外壁については、レッドシダーを張っていますが、新築時から現在まで無塗装のままです。設計時よりクライアントと打合せを重ね、将来はシルバーグレーにエイジングする外観を獲得するつもりで素材と仕様を決めていました。

いい感じに狙ったカッコ良さが出ていますね!

以前、6年ほど経過した時におうかがいした様子は、こちらのブログでも紹介しています。

↓

無塗装で6年経過したレッドシダー

内部の撮影も・・

カメラをスライドさせることが可能な三脚をセットして、人の動きを感じさせる撮り方をされていました。

午前・午後と撮影されましたが、最終的にはかなり短い時間に編集されるようです。写真撮影の場合はおよそのアングルはイメージはできますが、動画ですと、どんなまとめになるのか、ちょっと予想がついていません。編集作業に時間もかかるようですが、完成が楽しみです。

玄関の脇には、趣味のロードバイクやキャンプ道具などを置くコンクリート床の土間室があります。

ちなみに、こちらに保管されていますご主人の愛車について少し。

「NAGASAWA」のフレームに、こだわりの厳選パーツを組み上げたピストバイクです!

ナガサワピストフレームと言えば「中野 浩一」さんを世界に導いた歴史のあるフレームですね。

もし乗ってみますか?と言われても、ビンディングシューズでこのバイクに乗るのは、私だったら怖くて遠慮します・・

こだわりの1つ、ステム(ハンドルを固定する部分)は、かなりレアな「NITTO スライダーステム」が装着されています。元々は競輪選手が練習用に使うもので、ハンドルポジションを調整しやすい形状になっています。これが何ともデザイン的にカッコいいので熱烈なファンがいるのだそうです。

午後の日差しになって、窓からの景色、住宅内の光の雰囲気も変わってきます。

今の時期は、黄金色の稲穂が室内各所から見え、季節感もバッチリ味わえます。

ただ驚くべきは、この内部空間は、8年半経過しても竣工時とほぼ変わらないくらいと言えるほどすっきりとしたイメージが維持されていることです。

ご主人より、

「建築には過剰なところも不足するところもなく、いろいろなことが程良いため、あまり新築時から変わっていませんね」

とコメントいただき、設計者としては何とも言えない嬉しさを感じます。

ご夫妻のお仕事の事情や、お子さんの成長により生活スタイルもアイテムも変化している状況と思われますが、そこも含めてきれいにゆったりとした平家の住まい方をされていました。

本当に住み手の建築IQの高さが素晴らしく、頭が下がります。

お忙しい中、午前午後とも撮影にご協力いただきまして、ありがとうございました。

動画がまとまりましたら、またご紹介させていただく予定です!

blog category:犬山の住宅

other categories

夏の敷地調査

9月になっても猛暑が続いている中・・

先日、県内某所にてプロジェクト関係者と敷地調査を行いました。

こちらの敷地確認をさせていただくのは今回で3回目ですが、この日は昼からの視察で予想通り汗だくに・・

夏のこの時期は、葛の葉がエネルギッシュに生い茂っておりまして、地盤面を把握するのも大変な状況でした。

起伏のある地形全般と既存樹木の活用イメージなど確認をし、計画内容を精査する打合せとなりました。

まだ先は長いですが、今後も楽しみです。

また同じ夏の調査でも、少し前になりますが

8月には長野県内、標高1500mほどの涼しい別荘地へ敷地調査に行ってきました。

現地を訪れますと、本当に気持ちの良い素晴らしい環境でした。

この自然環境と眺望を確保するためにはどんな計画にすべきか・・

また厳冬期は氷点下20度近くになる地域ですので、建築的な断熱対応も必須となります。

敷地内の現況、足元を見ますと・・

セイタカスギゴケ?と思われます、かわいらしい苔が自生していました。

日本国内でも少し地域や条件が異なれば、建築を取り巻く環境も様々であると、敷地調査の度に感じています。

blog category:etc.

other categories