diary

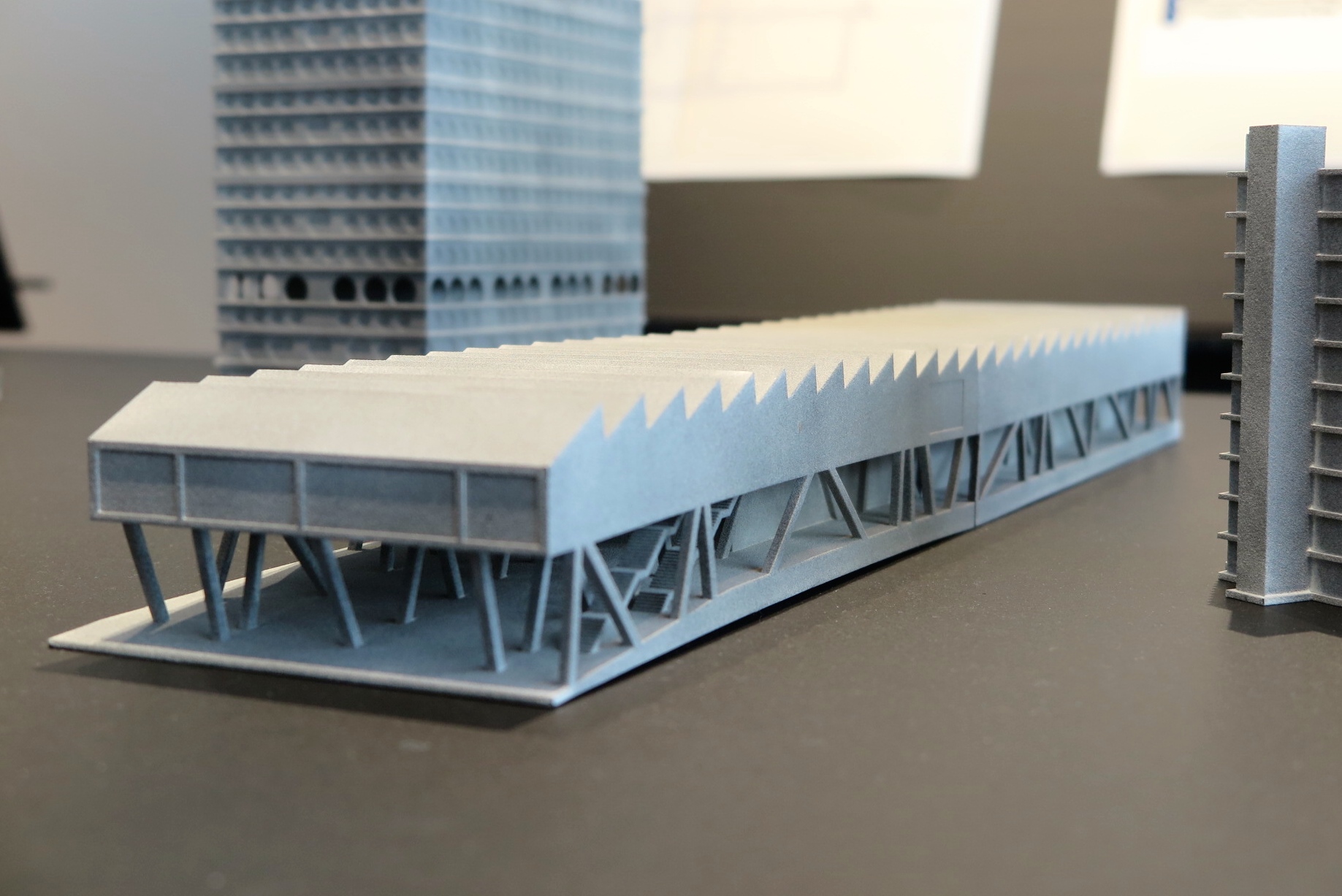

設計打合せ

先日は横浜にて、現在計画中の住宅についての打合せを行ないました。

修正プランや内外装、運用のイメージについて、ご家族揃っての楽しい会話はあれこれ尽きません。

リクエストいただきました別棟の小さな作業小屋についても、まずはラフな検討から。

敷地全体模型にちょこんと置いて、見ていただきました。

本格的な設計作業はこれからですが、提案させていただきましたイメージをご家族と共有しながらプロジェクトを進められますと幸いです。

引き続きよろしくお願いいたします。

blog category:新城の住宅

other categories

GAギャラリー・鈴木恂さん・KAIRO

少し前になりますが、東京都渋谷区千駄ヶ谷の「GA gallery」で6/16まで開催されていました

「世界の住宅プロジェクト展/GA HOUSE PROJECT 2019」を会期の最終日に見に行ってきました。

国内外で活躍する建築家の住宅プロジェクトの展示で、図面・模型を多数見ることが出来ました。

計50点の計画案の中の1つには、布施茂さん(私たちの前職、第一工房での先輩)も出展されており、すごいなぁと。

GA HOUSE PROJECTは、自分が学生時代から何度も拝見している展覧会ですが、いつも刺激を受けてしまいます。

内部は撮影禁止ですので、外観を少しスナップ写真で撮ってみました。

このコンクリート打放し仕上の建築「GA gallery」を設計されたのは、建築家の鈴木恂さん。

オフィシャルサイトの「鈴木恂 + AMS」を拝見しますと、

地上5階の高層部分が「FU Building」という名称で1972年に竣工し、1983年に「GA gallery」が増築されていることがわかります。

初期の高層部は間もなく半世紀経過しようとしている建築です。

メインのギャラリー空間の上階のRCスラブは逆梁で計画されており、天井はフラットなコンクリート打放し表現となっています。

空間に与えられた力強さとシャープさは今も変わらず本当にカッコいいです!

現在はBOOK SHOPがメインの出入口になっていますが、このコンクリートヴォリュームの隙間、壁面に赤いサインで「GA」とあるここが

以前のメインエントランスとして計画されていたようです。

外壁を見上げますと

開口部には金属製の枠や水切りが無いストイックなデザインで、緊張感が味わえます。

トレンドに左右されない建築の本質を見せてくれる建築家の1人と言える鈴木恂さん。

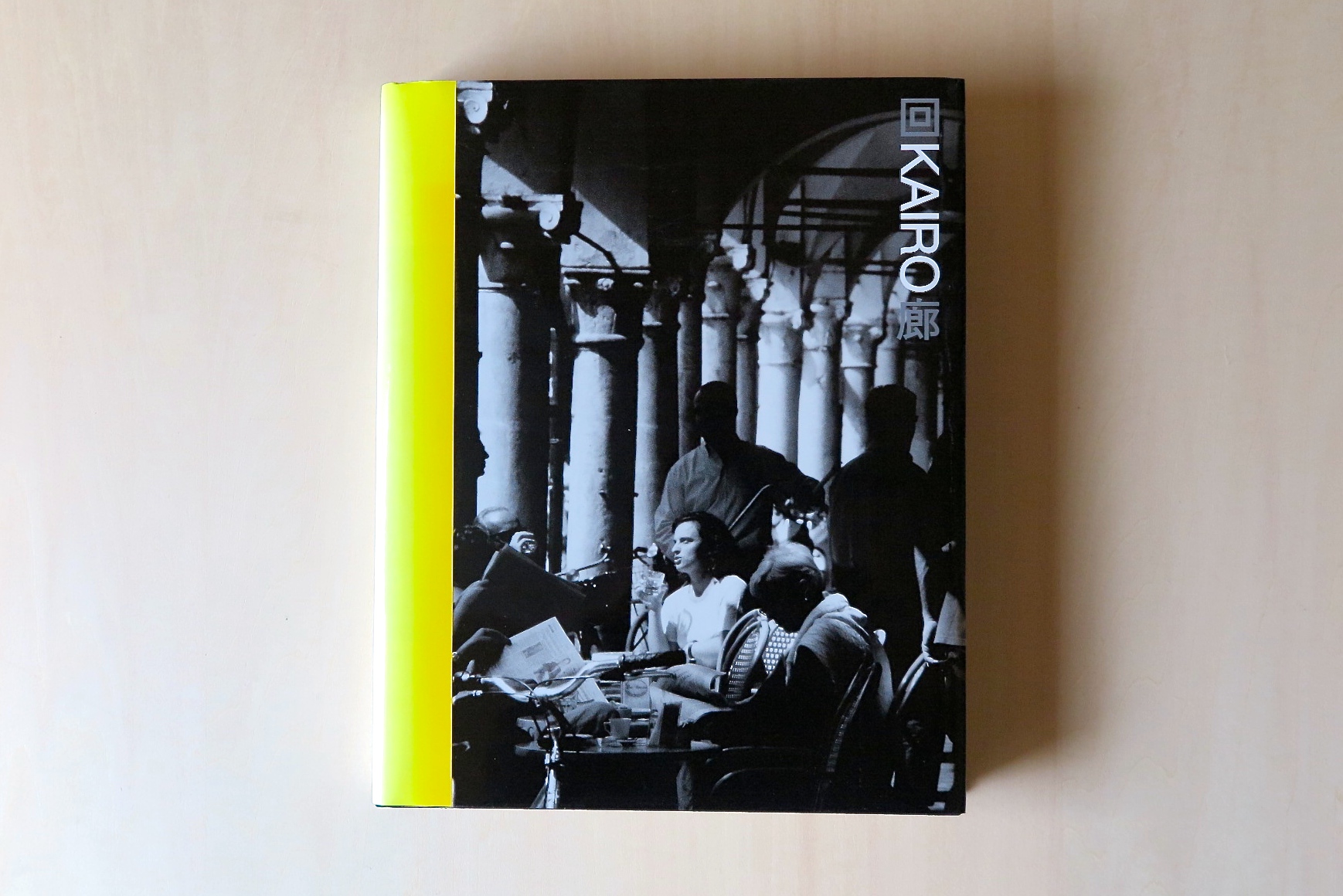

GA galleryを拝見し、ふと思い出したのは同じく鈴木恂さんの写真集「 回KAIRO廊 」です。40年間で撮り溜められた、世界150カ所の「回廊空間」がおさめられています。

モノクロ写真235枚の迫力のある1冊で、中央公論美術出版から 2004年に出版されています。

自宅にある「 回KAIRO廊 」の表紙。

(大切に保管しているつもりでしたが、背表紙はちょっと日焼けしてしまってすみません)

購入したのは10年以上前ですが、どの写真にも美しさと力強さがありとにかく圧倒されてしまいました。

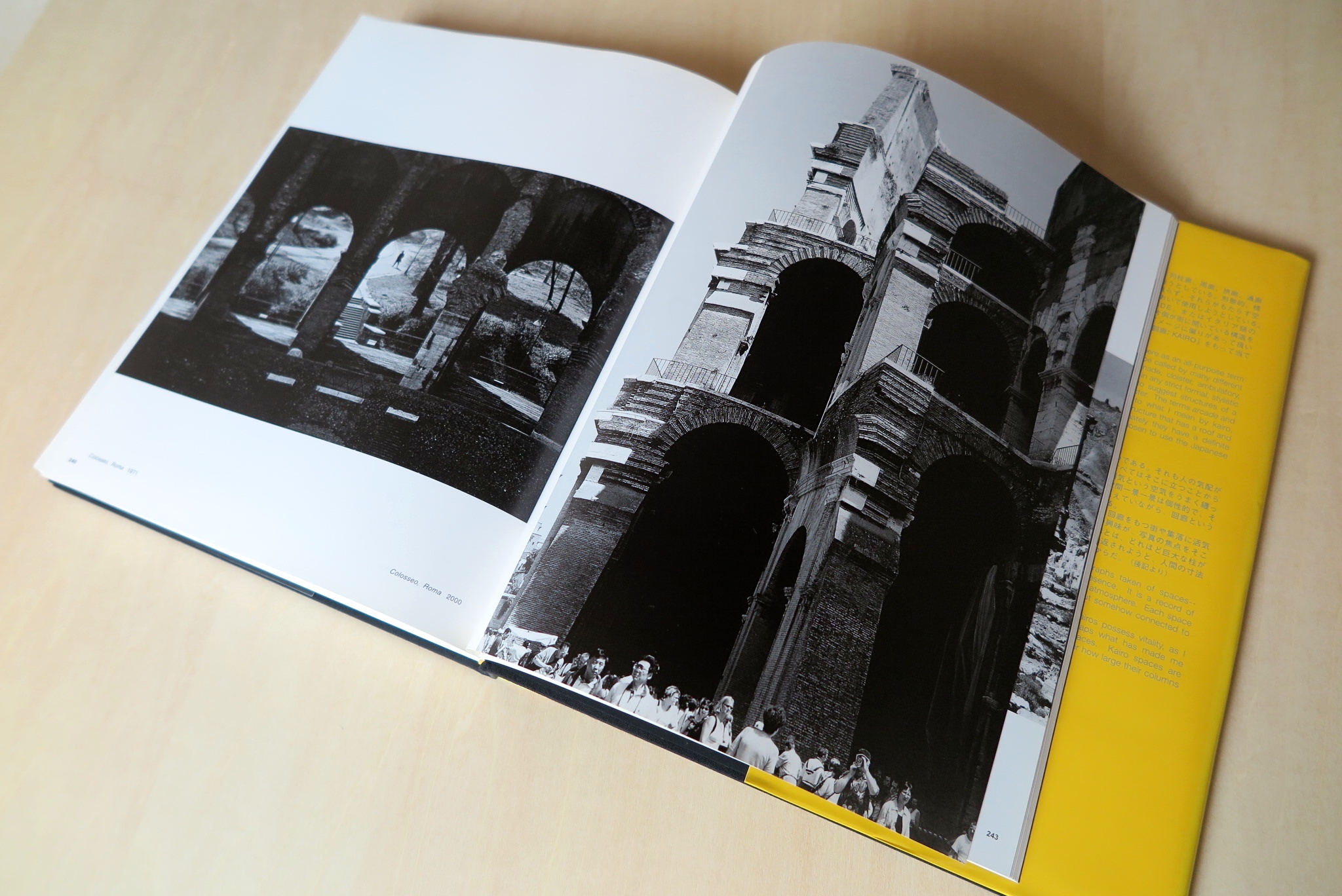

中でもこの右ページ、「コロッセオ」の写真がドーンと迫る凄さで感心してしまいました。

自分でも過去に旅行で訪れたことのある、誰もが知る有名建築「コロッセオ」ですが、

こんなフレーム・陰翳で建物と人物を切り取って見せるなんて・・

そんな見方は、現地での自分にはまったく無かった視点で愕然としました。

設計の能力だけでなく、鈴木恂さんは写真の才能でも別次元なんだと。

当時、社会人になって数年間の設計実務を経験していましたが、何だか1人で感動してしまった感情にまかせ、担当仕事のことも吹っ飛び

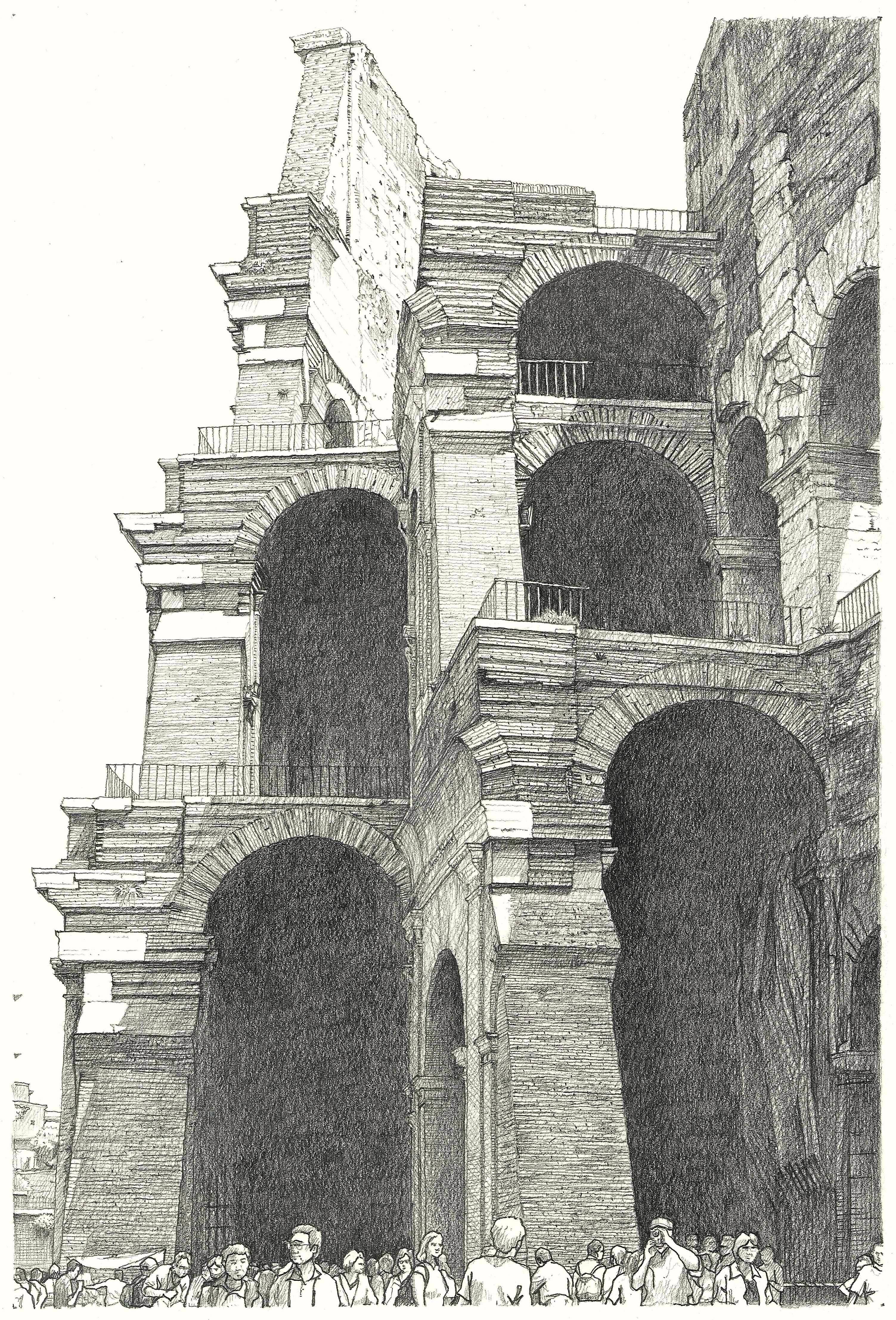

思わず1枚、模写ドローイングをしてみました。

それがこちら。

鉛筆ドローイングですが、週末に自宅で缶詰作業。

個人的には何だか懐かしい1枚です。

当時は何も考えず、なかなかの集中力だったようですが、今はちょっとやれないかも。

「 回KAIRO廊 」は、被写体も撮影者も書籍のまとめ方も、とにかく素晴らしい写真集だと思います。

時代を超え、建築空間の本質に迫る何かがそこに

当時、私なりの視点ですが、見えたような気がしたのだと思います。

blog category:建築視察

other categories

敷地調査、コンペ形式

東京都内の某敷地を視察してきました。

新築のご相談ですが、複数の設計事務所が候補にあがり、その1つとしてお声掛けいただきました。

コンペ形式の提案になる予定ですので、まずは近く行なわれますヒアリング面談から求められているポイントを見極め、検討を進めることになりそうです。

blog category:etc.

other categories

芝張り

「豊橋の住宅/House in Toyohashi」は植栽工事中です。

先日、庭一面に芝張りが進み、現場を確認してきました。

背景の緑も豊かなためか、豊橋市内にありながら、何だか別荘地のようなゆったりとした雰囲気になってきました。

無事に完了検査も終え、現在はお引越し後の生活もはじまっています。

軒下となるウッドデッキの一部に設けた物干スペース。奥様からはとても使い勝手が良いとのお言葉をいただき、ホッとしました。

外部からは、ガラス面にグリーンが映り込んできれいに見えます。

内部にもお邪魔し、リビングから庭を見たところ。

外部と一体となるような開放感があり、何とも心地良い景色が広がります。

これから撮影を行ない、また写真がまとまりましたらWEB SITEのworksページにUPしたいと思います。

いましばらくお待ち下さい。

設計指導

今春も毎週大学へ通っての設計指導をさせていただいております。

先日、愛知工業大学で出題準備を主に担当しました、2年生 第1課題「住宅設計」の講評を行ないました。

学科全体では約150名の学生さんがいますので、何かと個人差もあります。

また戸建て住宅という規模ですが、はじめて建築全体を考える自由課題です。

そうしたことから「基本的なエスキスの仕方・作図・模型・写真・レイアウト検討など一連のプロセスを経験すること」がまず最低限の達成目標とされましたが、その点については全体として一定の成果が見られたと思います。また個性の光る学生さんもいまして、指導者として素直に嬉しく感じました。

みなさんが徐々に考える力を獲得していって欲しいのですが、この部分の指導はなかなか難しいところで試行錯誤が続きます。

引き続き、第2課題の説明に。

大型スクリーンの映像を見ながら、N先生からの解説を聞く学生さんたち。

次は敷地の難易度を上げて、傾斜地での設計に挑んでいただきます!

はじめて取組む課題に対し「どのような準備をして、どのように考え、まとめていくかを体験し、取組み方を技術として身につける」ことが大切だと思います。

これができれば、建築業界に限らずどんな職場でも活躍できるのではないでしょうか。

学生時代の自分を思いますと、知らなかった・出来なかったことが、たくさんあり過ぎでした。

社会人になって20年以上建築の実務に関わってみて、学生時代にはこうした方がたぶん良かったんだな。と思うところを学生さんにアドバイスしているつもりです。ただ当時と今では建築の事情も、社会情勢も異なるため、現在求められていることを常に考えないとズレた指導になりかねません。実際のところ、今の自分へ言い聞かせているような内容も多いのかも知れません。

「設計指導」といっても何だか、学生さんと共に学習する場を与えていただいているようです。

blog category:大学・教育

other categories

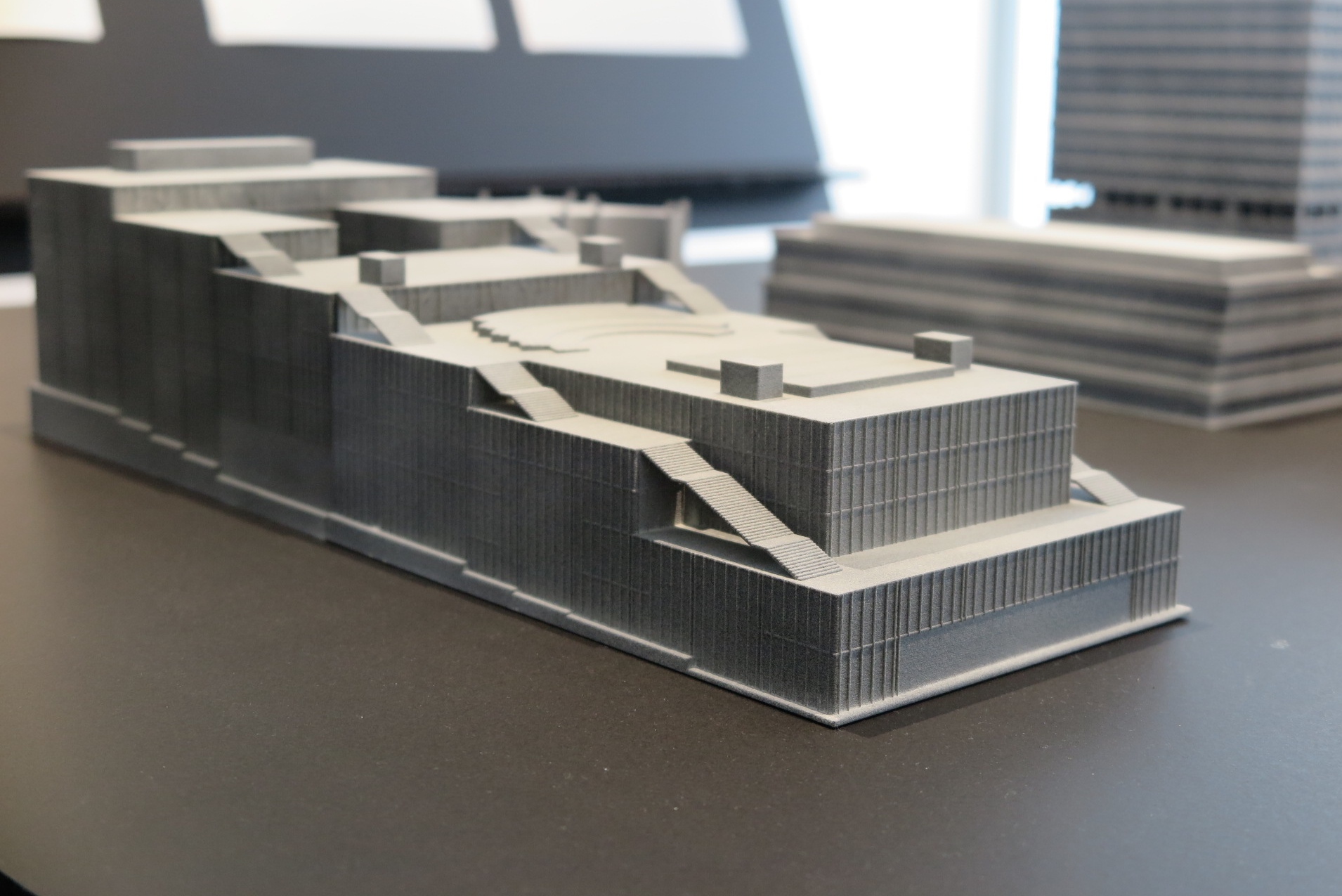

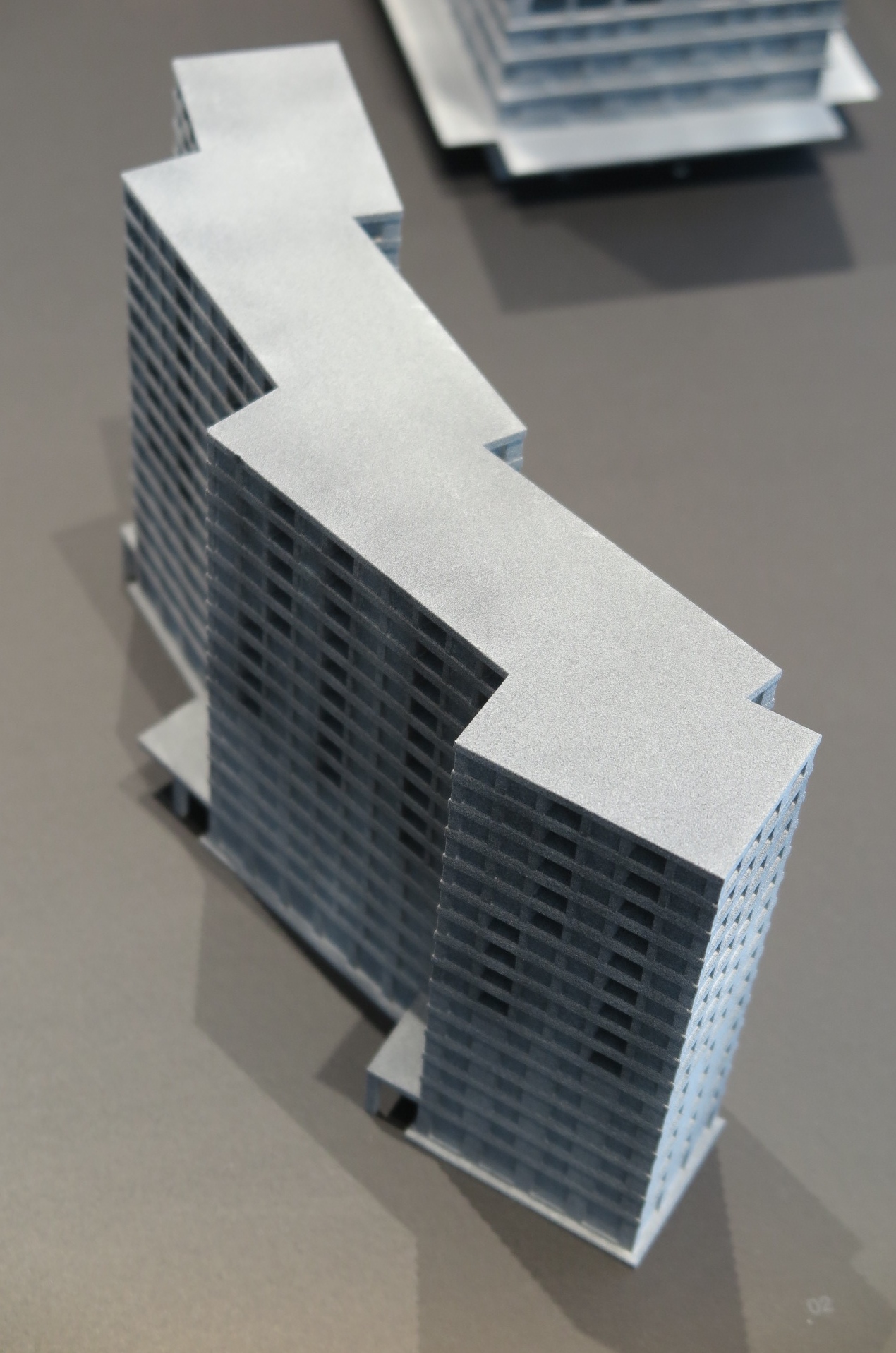

new project

新しいプロジェクトがはじまりました!

建物の背後には、美しい竹林がある計画地です。

素敵なご家族の期待にお応えできるよう、私たちのエネルギーを精一杯注いでまいります。

設計から現場、竣工とその後の将来まで、楽しい打合せを重ねていけますよう

どうか末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。

worksページに「新城の住宅/House in Shinshiro」を追加しました。

現時点では提案中の模型写真を数点UPさせていただいております。

竪樋

一般的には見かけないおさまりですが、「蒲郡の店舗併用住宅/House in Gamagori」では

竪樋を2本まとめて設置したところがあります。

樋をどのようにおさめるか、機能(排水能力)やコストを同時に考えますと、デザイン的には悩むポイントの1つとなります。

雨水の処理で設計上考えることは、地域の最大降雨量、屋根の面積、屋根端部の軒樋、地上まで下ろす竪樋のサイズ(径)、本数などが基本です。

さらに、外観としても目につくところですから、建築全体のバランスから意匠面も考慮します。

建築と一体化するよう特注製作できれいにおさめることも可能ですが、

樋にコストをかけ過ぎないよう既製品を用いることが一般的には多いと思います。

今回、あれこれ考えまして、シンプルなデザインの既製品(60Φのサイズ)竪樋を2本寄せています。

見た目はちょっと個性的ですが、なかなか凛々しく、良い感じになったと思います。

建築設計をされるクライアントからも、既製品でありながら普通と違う出来栄えとなり

ご満足いただけました!

blog category:蒲郡の併用住宅

other categories

吊り照明の製作

「豊橋の住宅/House in Toyohashi」では、

ダイニング・キッチン上部に非常に細長いプロポーションの吊り照明器具を設置しています。

オリジナル製作のステンレス筐体(バイブレーション仕上)で長さは4,550mmあります。

クライアントより「既製品ではない照明にできないか」というご意見を現場の途中でいただき・・この吊り照明が設計変更で実現しました。

キッチンや、作業台の製作での仕上素材(天板など)では、ステンレスのバイブレーション仕上を用いています。クライアントご主人は設計打合せの際にこの仕上を気に入って下さいましたので、この照明も素材を合わせることとしました。

光源はLEDで、デザイン的には継ぎ目のないシャープなライン照明、かつ調光機能付き、色温度は3500K(ケルビン)です。ご家族の笑顔も、食卓のお料理も自然な色合いで美しく見えると思います。

この器具のほかに空間のベース照明として、天井を照らす間接照明(調光可能)を窓際に設けています。

間接照明を主にしても、吊り照明をメインの明かりとしていただいても機能するパワーとし、シーンに応じたライティング演出が可能となる設計としました。

日中ですが、点灯した状況です。

ちなみに勾配天井面からこの器具を吊るステンレスワイヤーは

都内の表参道にショールームがあります「荒川技研工業」の製品で

弊社で実物の金物手配をして現場で組み方を提案し、設計の検討を進めました。

コスト、荷重、灯具おさまり、設置高さの調整を可能にすることなどを考慮し

伸びやかな空間に呼応させつつ、その存在感は控え目となるよう細くシンプルなディテールにしました。

シンプルなものほど簡単そうに見えてしまいますが、

手間と愛情をかけたオリジナルの“製作モノ”の一つとなっています。

GW 山菜採り 2019

毎年恒例としています、GWの山菜採り。

伊原みどりの故郷であります、新潟の上越市に家族で行ってきました。

GWの後半は晴天に恵まれ、山の緑も本当に美しく・・感動的です。

大自然のフィトンチッドを浴びながらの山菜採り。

何度訪れても癒やされ、やみつきになります。

そしてこの新緑の山の斜面の中から、自生する「山ウド」を見つけて採るのが・・何とも楽しいのです。

ウドのほか山菜としては、こごみ、たらの芽、わらび、竹の子、あけびのツルの芽、など幾種類もあるのですが

私のお目当ては、発見する楽しみと、うまく根元から採れた時の楽しみの両方からここ数年「断然ウド!」となってきました。

↑写真の中央に、山ウドが3本。こんな感じで斜面に自生しています。おわかりでしょうか。

もう少しアップの写真。

北斜面に生えているいることが多いようです。

このくらいのサイズが程良い感じですね。

大き過ぎ、若くて小さ過ぎ、また太さが細いもの、などは採るのを見送るようにしています。

ちなみに今年は、やや時期が早いようで収穫は少なめでした。

同じ山でも陽当たりなど条件が異なるとタイミング良くGWに採れるとは限りません・・

沢にはドジョウの群れも見ることができ、ちょっと懐かしい気分に。

日影となる場所では、まだ雪が残っています。

この付近はタイミング的にウドの収穫はありませんでしたが、1人で散歩するだけで楽しいものです。

雪解けの沢筋を歩いている時、ちょうどムジナ(アナグマ)と思われる野生の動物が目の前をのっそりと歩いていきました。

写真の中央、おわかりでしょうか。

木の枝が分かれているところに頭、そこから斜め右下が胴体、尾っぽです。

はじめはハクビシン?と思いましたが、身体もかなり大きく太めで、歩き方もゆったりとしていましたので、アナグマかなと。

(動物の専門家ではありませんので違ってたらごめんなさい)

田んぼの土手には、つくしが多数。

こちらは採らず、写真のみ。

採りやすい場所でのウドは少なかったのですが、

あるがけ斜面ではイイ感じのウドが程良く採れました。

滑落のおそれがある高さ20m級の立派な急斜面でしたが挑んで、張り付いて採ってみました。

ちょっと緊張感もあり・・後であちこち筋肉痛にもなりましたが、これまでとは一味違った山菜採りを楽しませていただきました。

blog category:etc.

other categories

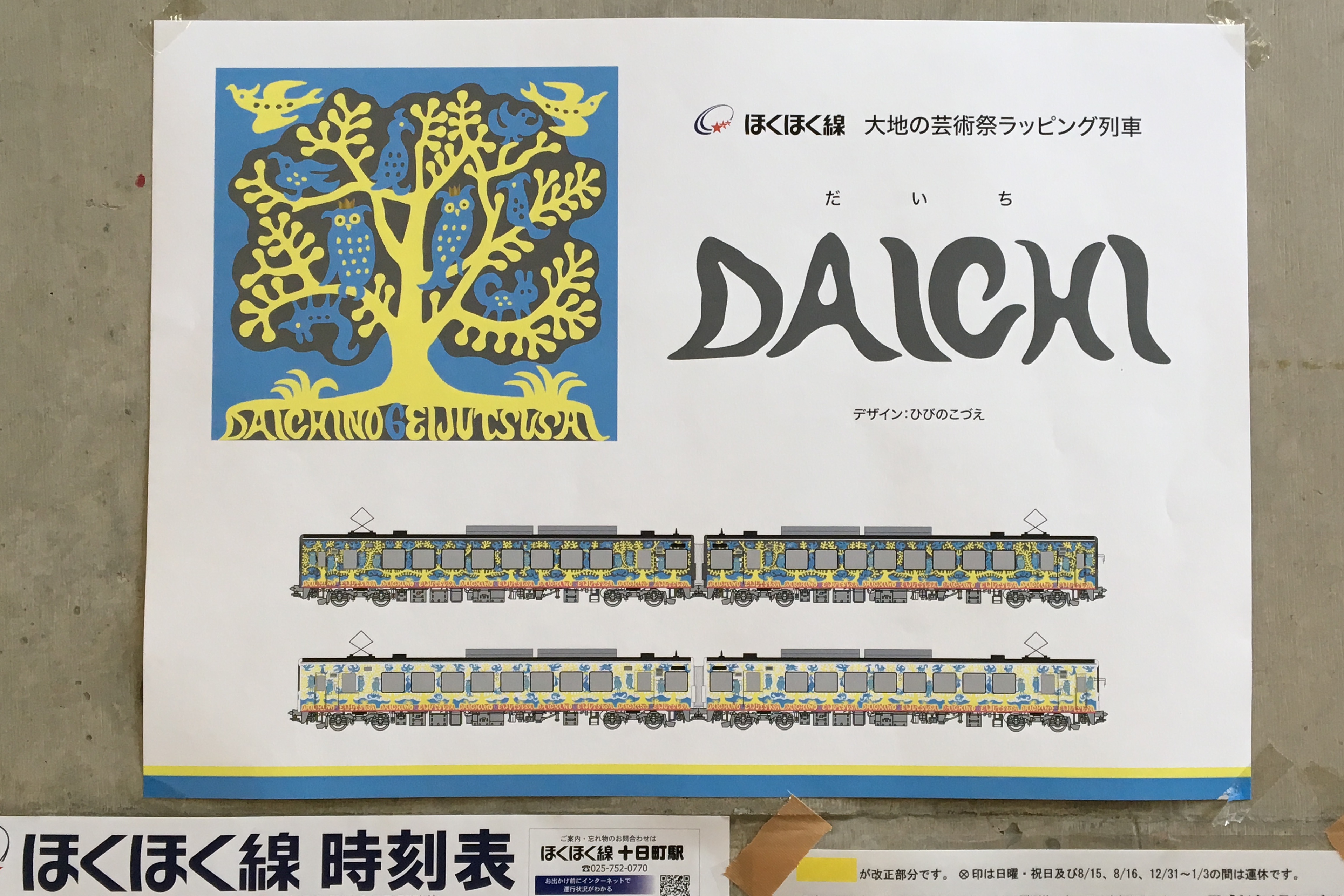

大地の芸術祭ラッピング列車

GWに開催されました建築イベントを終え、連休後半の僅かな時間で新潟県の上越市へ出掛けてきました。

十日町市にあります、ほくほく線の「まつだい駅」のすぐ脇に建つ「まつだい雪国農耕文化村センター」(2003年竣工)は、オランダの建築家集団「MVRDV」の国内初作品として建築関係者では良く知られた建築です(以前のブログ記事「十日町の建築」でも少し触れました)。

車での移動の途中「まつだい駅」で休憩をし、「まつだい雪国農耕文化村センター」を少し眺めていますと、ちょうどラッピング列車がホームに入ってきました。

ラッピングのデザインは、ひびのこづえ さん。

線路の向かいには常設のアートワーク、草間彌生さんの「花咲ける妻有」が見えます。

大自然を背景に、お二人の女性アーティストの作品が同時に見える瞬間・・スナップ写真を1枚。

事前にダイヤの下調べなどもしていませんでしたが

ロングドライブ中、ちょっとハッピーな気分になれました。

GW前に書きましたブログ記事でも愛知県豊橋市内の「路面電車」もラッピング列車・・

たまたま、ですね。

blog category:etc.

other categories

竹林のある住まい

今年のGWは・・

前半から中盤(4/27〜5/3)にかけ「建築家展」イベントに参加してきました。

そしてこのほかにも1つ、ご相談いただいております

敷地の背後に立派な「竹林のある住まい」について現場の確認・打合せをしてきました。

竹林を拝見しますと、非常にきれいに手入れが行届いていまして何か特別な場所であると感じました。

孟宗竹は、1本づつ何年に生えたものかナンバリングし、伸ばすものと伐採するものとを分けて計画的に竹林を整えているとのことでした。このように手を入れないときれいな竹林にはならず、荒れた竹薮になってしまうそうです。

まだ小さめの竹の子もちらほらも残っていましたが、この春に生えたもので伸ばす予定の竹は

背の高い3〜5mほどの竹の子になっていました。

春らしさを感じさせていただき、現場打合せは楽しいひと時でした。

この竹林の存在をしっかり生かした建築の提案が出来るよう、頑張ります!

blog category:etc.

other categories

現場確認/ウッドデッキ

建設中の「豊橋の住宅/House in Toyohashi」現場では、現在ウッドデッキを施工中です。

ウッドデッキの一部(洗面・洗濯室の南側)には、奥様から必ず欲しいとリクエストいただきましたガラス張りの物干スペースが出来上がってきました。

濡縁のウッドデッキは、クライアント(ご主人)のリクエストで「イペ」材となりました。

軒先足元のグリ石敷きも進み、徐々に雰囲気が出てきました。

2階バルコニー部分の床も1階同様にウッドデッキの施工が進みました。

コーナーにはルーフドレン用の点検口を設けています。

床点検口を外しますと、こんな感じです。

細かな施工の調整を除き、建築本体はほぼ完成となりました。

外構の植栽(芝生)が整うところまで、もう一息です。

今後グリーンのコンディションが少し落ち着いたくらいに

また写真の撮影をさせていただければ、と考えています。

写真素材が整い次第、websiteへのUPも行なう予定ですので、

またその時には写真を見ていただけますと嬉しいです。

路面電車

愛知県豊橋市では、全国でも17都市19路線でしか運行されていない路面電車が走っています。

この「豊橋鉄道市内線」は、市民からは「市電(しでん)」の愛称で親しまれており、豊橋駅から豊橋の中心部を経由して市東部の住宅地を結んでいる公共交通機関です。

運営は、豊橋市の市営ではなく、「豊橋鉄道 株式会社」の私鉄ですね。

私(伊原洋光)にとって市電のある豊橋の街並は、昔と変わらず(市内の豊橋東高校へ通っていましたので)大変懐かしい景色であります。

ただし、当時は移動エリア的にも自転車とバスがほとんどで(成人してからは自動車を利用)、正直なところ・・市電の利用経験はほぼありませんでした。

現在、竣工に向けて工事が進んでおりますProject「豊橋の住宅/House in Toyohashi」では以前、市役所での行政打合せ時に少々市電を利用しました。料金も、一律150円(子ども80円)とリーズナブル。

停留場や車両の小さなスケール感が人に寄り添っている感じがします。

やはり新幹線+タクシー利用の時より、ゆったりとした空気感を味わえます。

大通りの中央を走る「市電」。

ちなみに、札木 – 東八町間では、日本に現存する路面電車で唯一国道1号線上を走行するそうです。

さらに井原駅近くにある分岐点カーブは、半径11mの日本一急な鉄道カーブなのだとか。

地元の方でもそんな日本一について、それほど知られていないのではないでしょうか。

1925年(大正14年)から走り始め、あと数年で100年間も走り続けることになるようです。

高度成長期に自動車交通が急速に発達し利用者数は、ピークであった昭和38年度より年々減少していたものの、平成15年を境に増加傾向にあるとのこと。

「過度に自動車交通に依存しない都市体系の構築をめざす」市の考え方は、今の時代にまたフィットしてきている気もします。

信号機には、路面電車の為の「黄色矢印」が見られます。

豊橋駅前の様子。

現場打合せの移動では、豊橋駅から主にタクシーを利用していましたので市電の利用はしていませんでした。

しかし駅のメイン改札から続く地上2階レベルのペデストリアンデッキからすぐ下に市電の車両が見えるので、何となく時々写真を撮ってみたり。

鉄道マニアではありませんが、車両の屋根上を見ると機構がモデルによって違ったりしてちょっと面白いかなと。

新型と思われるこの車両は、ネットで調べますと全面低床式車両(LRV:愛称「ほっトラム」)らしく、平成20年度の導入なのだそうです。

ほとんどの車両は、全面広告塗装。

「ヤマサちくわ」は特に豊橋っぽさを感じます。

様々なタイプの車両が見られます。

建築を学び、社会人として街を眺めますと、都市のインフラなども以前とは少し違った見え方になったりします。

何だか街も年輪を重ねたなぁと感じますが

気が付けば、自分も十分オッサンになっております。

blog category:etc.

other categories

Not for sale

建築ポータルサイト「Houzz Japan」さんより

Best of Houzz 2019 受賞の記念品としてロゴ入りのコンベックスをお送りいただきました。

最近はこれを重宝して持ち歩くようになっています。

※建築関係者は、金属製で断面が湾曲したテープで測定するタイプのメジャー(測定機器)のことを一般に「コンベックス」と言います。

世の中にコンベックスはさまざま販売されていますが

こちらは3mタイプ、マットブラックのボディで比較的シンプルな機能とデザインです。

重量が軽いところが何だかちょうどバランス良くイイ感じです。

Houzz Japanのご担当の方からお電話をいただくことがありましたが、

このアイテムはBest of Houzz 受賞者でないと、社内の方でも貰えないらしく

それなりにレアなアイテムのようです。

私は昔から「非売品/Not for sale」という言葉に弱いタイプということもあり

建築設計や現場監理で必須アイテムの1つとも言えるこのコンベックスを

気に入って、ありがたく使わせていただいております。

私たちが普段の設計で関わります建築は、基本的に非常に大きな1品生産品です。

(多く生産されることを前提とした商品化住宅などは少し別かもしれませんが)

異なる土地やクライアントでは、仮に似た設計を求められたとしても(いくら建設費をかけても)

全く同じ建築は手に入りません。

与えられた敷地に、唯一無二の建築をつくり上げること。

そしてそれを所有し利用する満足感をクライアントの皆様へご提供できるよう設計を頑張ってまいります。

この記念品コンベックスを見て、ふとそんなことを思いました。

blog category:etc.

other categories

2019 新学期スタート

2019年度、新学期がスタートしました。

本年度もお世話になります愛知工業大学での非常勤講師、早いもので5年目を迎えます。

昨日4/12が授業初回の日程でしたが、開始前のキャンパス内でまだ桜を見ることが出来ました。

大学での春らしさ、新年度のスタートという雰囲気を味わえて、ちょっと嬉しい気分になりました。

今年は、設計製図の指導で2年生を担当させていただきます。

学生数は約150名、学科の専門性が高まっていく重要な学年と言えますので

気を抜かずに授業に望みます・・

これまでの指導経験が関係しているかどうかわかりませんが、

今年も昨年同様、長期課題の出題者としてご指名いただきました。

名誉なこと?かもしれませんが、なかなかのプレッシャーです。

初回の授業に先立ち、他の先生方へもご意見をうかがいながら出題準備を重ねてきました。

これまでうまく行った内容を生かし、思うような成果が出なかった内容は改善するように。

この日はガイダンスの他に、何かと出番が多いハードワークな半日で

長期課題の出題説明や関係する事例の解説、建築デザインに関する特別講義、

即日作業の出題・採点、春休み課題の採点などを行ないました。

これらで準備したパワーポイントのスライド枚数は合計150ページほど・・

何とか終えられホッとしました。

建築の面白さ(大変さも?)を知るきっかけになってくれたらいいなぁと。

学生さんがはじめて取組む自由設計の作業に対し、どのように進めたら良いかアドバイスなどしますが

実は実務設計での自分への戒めになる部分も多くあったり・・

毎年ですが、何かしら指導者が学ぶ場でもあるようです。

まずは学生さんのパワーに負けないよう気合いを入れながら

次週からも頑張りたいと思います!

media/Houzz の特集記事に取り上げられました

↑HouzzのWEB特集記事、「ガルバリウム鋼板」について

弊社設計の「犬山の住宅」外観写真を取り上げていただきました。

事例としては記事上の2番目に、控え目な平屋の住宅外観が掲載されています。

屋根材として多様なデザインが可能・・という話題で少々触れられました。

hm+architects としましては、部分的にでもWEB記事にご紹介いただきまして

ありがたい限りです。

ちなみに弊社worksページでは同住宅で他の写真もUPしています。

よろしければこちら↓

「犬山の住宅/House in Inuyama」もご覧いただけますと嬉しいです。

blog category:犬山の住宅

other categories

event/GW大建築家展(横浜) に参加します

GW10日間の大建築家展〜総勢34名の建築家大相談会〜

GW10日間の大建築家展〜総勢34名の建築家大相談会〜

2019. 4/27〜5/6 横浜ランドマークタワー31F にて開催されます建築家展に参加させていただきます。

開催日時:

4/27 (土)〜5/6(月)

時間は全日程共通 11:00~18:00 入場無料

上記の開催日程のうち

私たち hm+architects/伊原洋光・伊原みどり が参加させていただきますのは

4/27 (土)〜5/3(金)となります。

開催場所:

ASJ YOKOHAMA CELL

神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2-1 横浜ランドマークタワー31F

神奈川エリア・首都圏を中心に活躍する、建築家が参加します。

全日程とも 入場・相談無料のイベントです。

建築家との家づくりとは?

建築、住まいに関すること全般で知りたいこと、

ご興味、ご質問などございましたらお気軽にいらしてください。

セミナー開催

会期中の全日程で、様々なテーマでセミナーも開催されます。

hm+architects/伊原洋光より「ハウスメーカーと建築家の違い」について下記の日時にお話しさせていただきます。

4/28(日)13:30〜

4/30(火)13:30〜

イベントの詳細情報(参加建築家など)は

↓こちらよりご確認下さい。

https://events.asj-net.com/events/12452

お待ちしています!

blog category:出展イベント

other categories

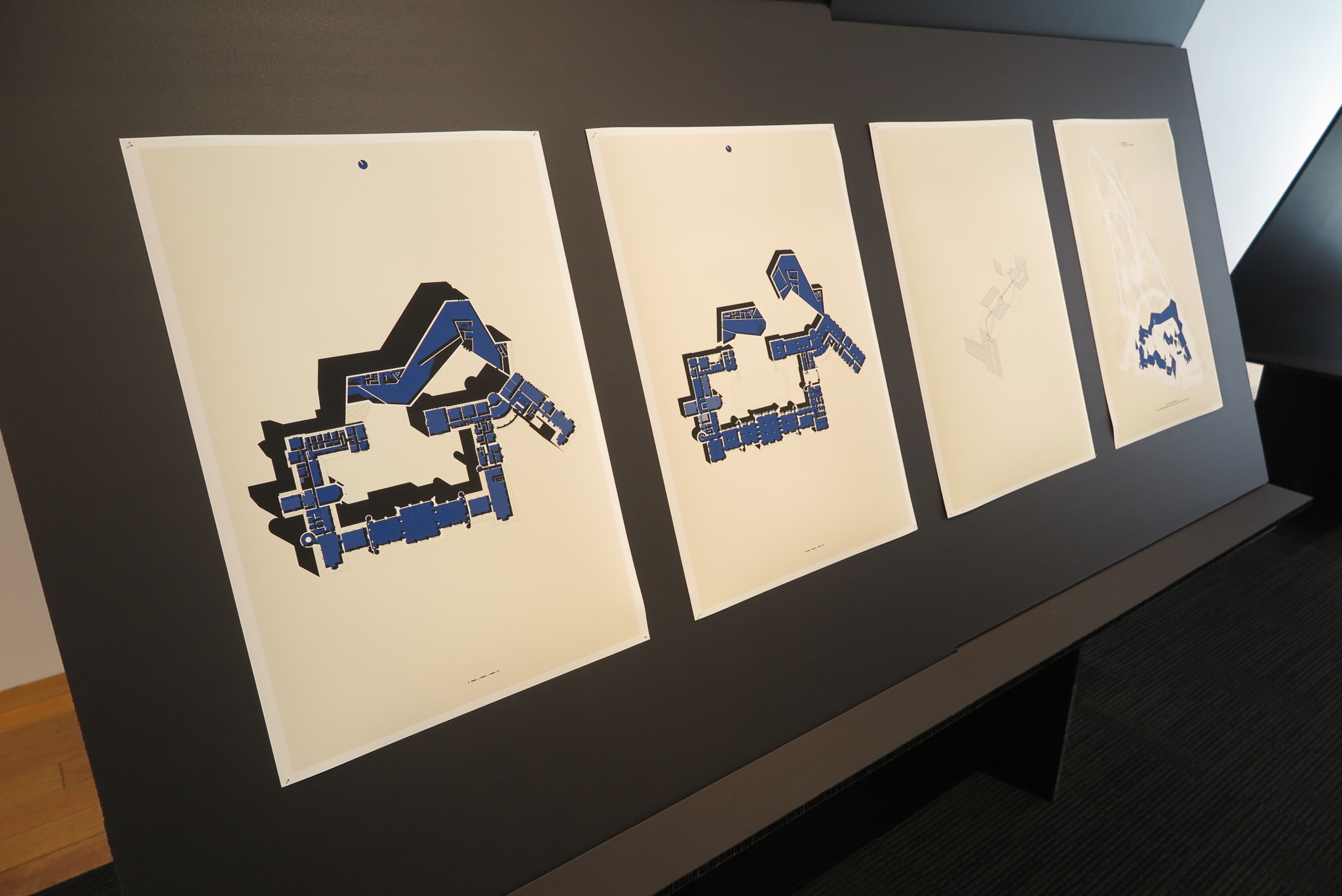

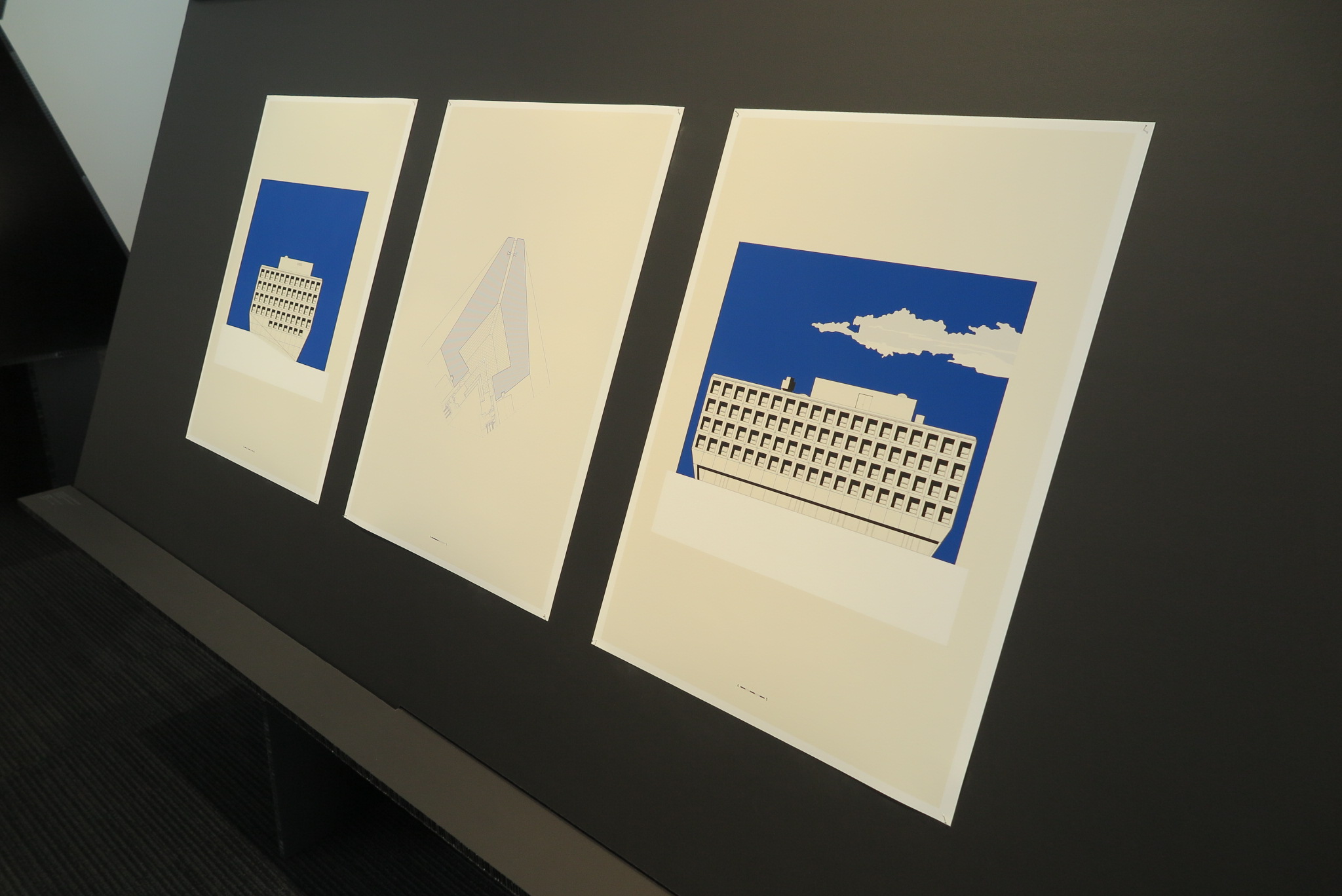

クリスト&ガンテンバイン展

ヒルサイドテラスF棟 ヒルサイドフォーラムで2019年3月20日〜31日まで開催されていました

CHRIST & GANTENBEINの展覧会「 THE LAST ACT DESIGN – スイス建築の表現手法」へ行ってきました。

クリスト&ガンテンバインはスイスを代表する若手建築家として知られ、これまで主にチューリッヒやバーゼルなど歴史的な都市環境の中で真摯にコンテクストと向き合いながら繊細かつ大胆な現代建築を実現してきました。

その、クリスト&ガンテンバインの展覧会は、日本で初開催です。

雑誌で建築作品を少々は拝見していましたが、詳しく知らなかったこともあり、楽しみに・・

最初の展示室、全体風景。

展示は、シンプルで美しく、繊細な表現となっていました。

実際に実現している建築の写真、模型の写真、ドローイング。

そのうち個人的には模型の写真に何とも興味が湧き・・

写真撮影可でしたので、いくつかご紹介してみます。

最後の展示スペース俯瞰。

本展覧会のために製作された古典的なドローイングの数々・・

展覧会の解説テキストでは

「建築が完成した後もこれらの媒体で建物を新たに表現することにより、その建築が持つ意味の多様性を表出させることを可能とし、プロジェクトの本質の発見に導いてくれることを期待しています。」

とありました。

建築の様々な側面を静かに炙り出すような、全体的にクールな展示だと思いました。

これらは、実現しなかったプロジェクトの模型たち。

密かにテーブルの脚部もデザインされた形に。

「移り変わりの激しい現代において、建築はとても長い時間軸で取組まれる数少ない専門分野のひとつである。建築はたいてい長期にわたって存在する(あるいは少なくともそのように想定されている)オブジェクトであり、また、形があるゆえに常に評価される運命にある。」

開館直後、来場者の少ない静かなタイミングで足を運ぶことができたこともあり、

年度の締めくくりに素晴らしい展覧会をゆったりと見ることが出来ました。

個人的には大いに刺激をいただきましたので、4月から良いスタートを切れるよう頑張っていきます!

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

上小沢邸 最後の見学会

建築家、広瀬鎌二(1922〜2012年)先生の設計で

1959年竣工の住宅「上小沢邸」の見学会に行ってきました。

残念ながらこの度、「上小沢邸」が解体されることが決まり、3/28(木)に最後の見学会が1日のみ開催されました。

小住宅ながら、DOCOMOMO JapanのNo.106にも選定された建物です。

これまで建物の保存のためにレストランとしての運用もされていましたが、恥ずかしながら私はこれまで実際に建物を見学したことはありませんでした。

文化庁のKさんからご案内いただきましたので貴重な最後の機会を逃さないよう見学させていただきました。

※DOCOMOMO:ドコモモは、モダン・ムーブメントにかかわる建物と環境形成の記録調査および保存のための国際組織。

DOCOMOMO Japan では、日本の近代建築の再評価のための活動を行うとともに、取り壊しが予定される近代建築について保存要望書を提出す等の保存活動に取り組んでいます。

事前予約者数は300名ほどとのこと。

見学開始時間より少し前に到着しましたが、既に見学者多数の状況でした。

エントランスまわり。

竣工当初とアプローチの仕方が少々異なるようです。

南のテラスを浮かせるように見せる改修を行なった際、こちらにも手を加えたものと思われます。

板状のステップ。

玄関のガラスドア脇

コート掛け3つ、味わいのあるものでした。

内部のコンクリートブロック。

構造材であり、そのまま仕上としても60年!

何とも言えない独特の存在感でした。

現場で寸法を当たりますと、天井高さ2180mmほど。高過ぎず、低過ぎず・・

南テラスに開く大窓と、スレンダーなプロポーションの内部扉の対比など、絶妙な寸法操作感。

キッチンの上部には、丸いガラスブロックを嵌めたトップライトがあります。

(同様のトップライトがトイレ内にもありました)

屋根スラブ厚 100mmに仕込んだガラスブロック。

ただ竣工後から漏水があったそうで、後の改修工事で上部にガラスの覆いが加えられています。

竣工時に寝室だったスペースから、南テラス側を見る。

中央にはクライアントの上小沢さん。多くの方からインタビューを受けていました。

32歳の時にこの住宅を建てられ、それから60年。

広瀬先生の「ミニマリズム」に共感され、これまで愛車のフェラーリ以外はほとんどモノを所有する欲のようなものは抱かなかったとお話しされていました。

生き方全体に対する影響を広瀬先生より受けたと、過去の取材コメントでもおっしゃっています。

はじめてお目にかかりましたが、とにかく90歳代とはとても思えないお話ぶりと身のこなしで、矍鑠とされた立派な方でした。

やはり、良い建築は施主がつくるのだなぁと、しみじみ感じました。

クライアントの上小沢さんがもっと評価されるべきなのかもしれません。

見学会の様子。

建物を惜しむ建築関係者が多いことが伝わってきます。

写真の左手、母屋の南側に見えるカーポートはステンレス製です。

竣工当初からあったものではありませんが、最小限の2本足、タテ樋がないように見えるディテールで、上小沢さんが特に気に入っていたものの一つだそうです。

ステンレスH鋼の小口のみ鏡面に仕上げています。

雨水は支柱の上部に集められ、柱のウェブ材に空いた穴から流れ落ちるH鋼オープン樋でした。

私たちが前職でお世話になった第一工房 代表の高橋さんとは、古く武蔵工業大学時代から親交がおありでした広瀬先生。2012年の広瀬先生を偲ぶ会には高橋さんに連れられ、不勉強な私も一緒に参加させていただいたことが思い出されました。それから早いもので7年。そして今回は広瀬先生の建築作品「上小沢邸」へのお別れとなってしまいました。しかし桜も咲く中、最後の見学会に多くの方が集まり、華やかな雰囲気も感じました。

長い間、住宅としての役目をしっかりと果たされた名建築と、その設計者の精神、施主の声に今回触れることが出来まして幸いでした。見学を取りまとめられました「広瀬鎌二アーカイブス研究会」のご関係の皆様どうもありがとうございました。この体験を忘れないようにしたいと思います。

blog category:建築視察

other categories

ガルバリウム鋼板

「豊橋の住宅/House in Toyohashi」の現場も大詰めに近づいています。

各種仕上工事が進んでいる状況です。

豊橋の住宅では、屋根と外壁に、ガルバリウム鋼板を同色で採用しました。

耐候性も良いため、長い間ほぼ変わらずに整った表情を見せてくれると思います。

外装のすべてがガルバリウム鋼板ではなく、部分的に

南面の庇の下、奥まった壁と軒天は天然木とし、鋼板に比べて少し軟らかい素材感としました。それぞれ壁はレッドシダー縦羽目板張(t=18mm)、軒天はカーボナイズヘム(t=8mm)を張っています。

建物のエントランスを構成する西側妻壁には、ガルバリウム鋼板が全面的に見えます。

外観に、凛々しさが出てきました。

光の当たり方で、シルバーっぽく見えたり、曇天時には黒っぽく見えたりします。

季節、天候、時間帯が変わると、その時々で景色・印象が変わります。

建物の北側には、アルミ製サッシの小窓をいくつか設けていますが、この小庇も同一材のガルバリウムで製作しました。

庇の板金加工としては一般的なおさめ方ではありませんが、現場で職人さんも交えて相談し、大丈夫と言って下さったので、同一素材で実現しました。

バックヤード側なのですが、こうした小さな工夫の積み重ね・・丁寧につくっていただき、ありがたいです。

エントランス脇、南庭に抜けるポーチ部分もほぼ完成です。

南の庇の先端、軒先には屋根通気のためのスリットを通しで仕込んでいます。

軒天は、ガルバリウム鋼板の鼻隠の下端合わせで木板をおさめ、通気スリットの存在をデザイン的には、単なる1つの目地にして消しています。

外装に続いて、室内の様子も少々写真でお伝えします。

内部でメインの空間となります、リビング・ダイニング・キッチンの様子。

画面手前には、畳コーナーとなります障子の鴨居が浮かんでいます。

一部の建具や家具、塗装などのを除いて、ほぼ仕上が見えてきました。

大屋根を支える壁が中央に3カ所見えています。それぞれ構造用合板で三本の柱を1つに固めたものですが、この住宅の中でちょっと変わった大黒柱のような?インテリアのアクセントになっていると思います。

この壁柱が屋根のスラスト受けにもなるよう構造設計者と相談して、小屋組を見せないスッキリとした意匠が実現しました。

リビングから南庭の眺め。

これから庇の下に濡れ縁がつくられ、さらに床の広がりが外部へ延びる予定です。

ピーラーの木製建具は戸袋に内蔵されますので、季節の良い時期には開放的なイメージになるはずですので・・完成が待ち遠しいです。

植栽工事は建築本体工事の後、少し先になりますが全体が整った状態でまた写真を撮影できれば、と考えています。

工事も残り僅かとなってきましたが気を引き締めて、最後までよろしくお願いします。

こちらも「ギンヨウカエデ」です!

「豊橋の住宅/House in Toyohashi」の現場に、庭のシンボルツリーが搬入されてきました。

ツリーは、何と「ギンヨウカエデ」です!

先日、拙Blogでもご紹介させていただきました「目黒の住宅」に植えさせていただいた樹種と同じです。

目黒では圃場視察を行なって高さ4.5mの1本立ちのものに決めたのですが、

こちら豊橋の住宅では、植栽工事をクライアントがご自身で行なう計画でした。

そして密かに「この木!」とお決めだったようです。

目黒よりさらに大きく・・6mの株立ちです。

住宅にこれほど立派な「ギンヨウカエデ」が入るのは、愛知県全域でもここだけなのだそうです。

立上がりますと、やはり迫力があります!

建築本体の足場が外れましたので、徐々に建築の姿も見えてきました。

ただ建築の進捗だけでなく、外構も見えてきますと、グッと全体の雰囲気が出てきます。

なかなか庭木として扱うことが珍しい「ギンヨウカエデ」ですが

1ヶ月以内に2度も植える現場に立会うこととなるとは、ちょっと驚きです。

クライアントとも、そんな偶然もなかなかないよね、と話しています。

しかし樹木のサイズ・形状、ロケーションも異なるため、それぞれの現場の完成と

さらに将来の光景が季節ごと、年ごと、どんな風に変化していくのかを想像するだけで、

今から楽しみが膨らんでしまいます。

引き続き、よろしくお願いいたします。

写真撮影

「目黒の住宅/House in Meguro」の写真撮影をしていただきました。

クライアントのお引越しの直前、ピンポイントのスケジュール調整で撮影日が定まりました。

撮影は、今回も写真家の小川重雄さんにお願いしています。

設計を行なっていますと、隅々まで建築のことをわかっているつもりなのですが

写真をまとめていただく際には、毎回自覚していないカットをいくつも見せていただくことに・・

このドキドキ感は、設計の最終段階での何とも言えない楽しみです。

準備が整い次第、WEB SITEにもアップさせていただきたいと思いますので、

いましばらくお待ちください。

私たちも仕上がりを心待ちにしております!

blog category:目黒の住宅

other categories

三年ごと

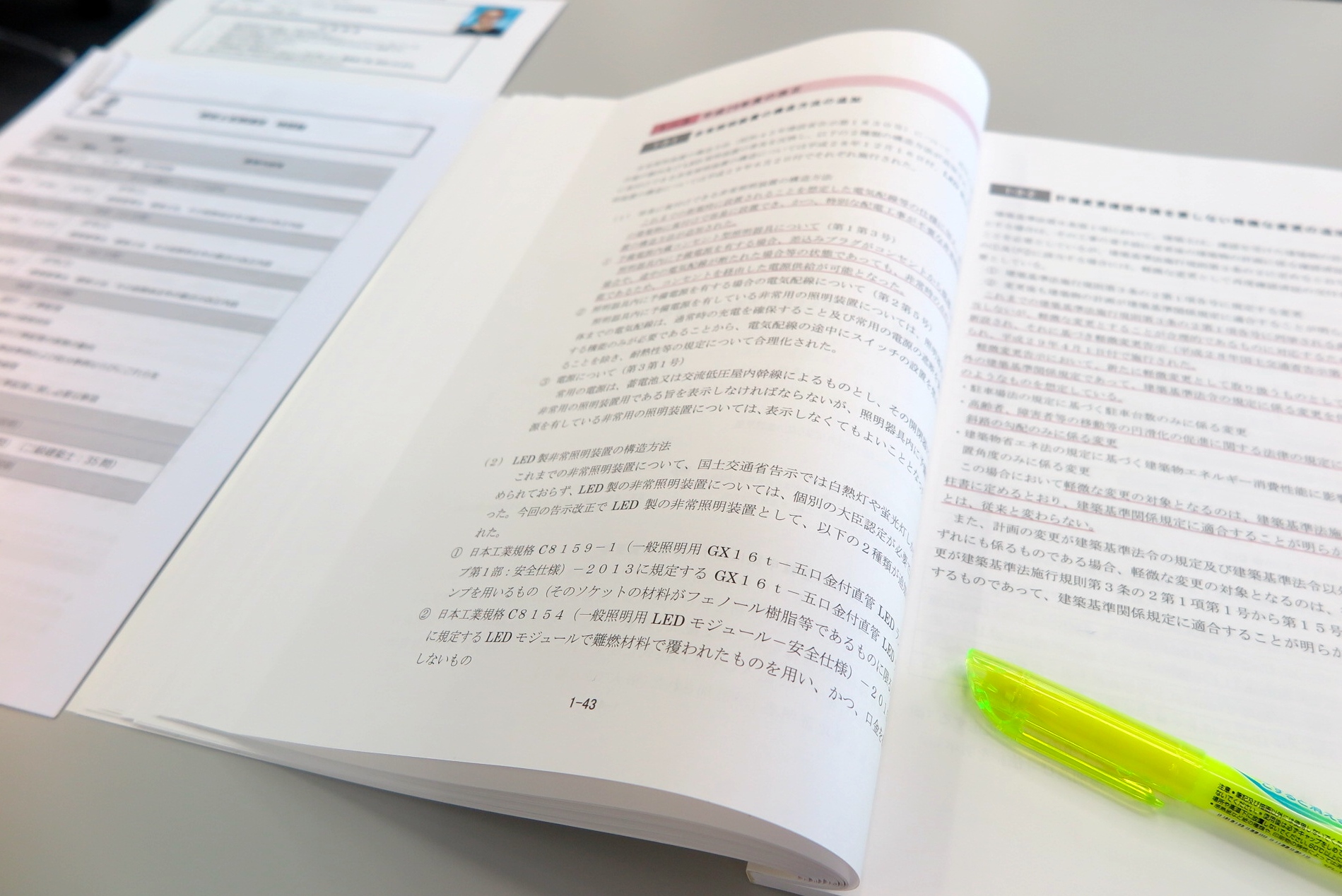

本日は、朝から新宿へ。

平成21年より法令化されています、一級建築士定期講習です。

(写真:新宿エルタワー/こちらの17階が会場)

時間はAM9:30〜17:00。

しっかり1日の講習+受講内容のテスト、が必須メニューで

合格するまで再受講というしくみです。

3年に1度の苦行・・とおっしゃる方もいますね。

構造設計の偽装問題を受けて、やや形式的?に実施されるようになったため、

特に知識も経験も豊富な、実力のあるベテラン設計士などには不評のようです。

当時私は法令化された初年度から申し込んでしまったので(猶予期間があったのに)

今回でもう4回目の受講となります。

受講料も払うし、1日仕事できませんので確かに大変・・

でも近年の法改正内容をまとめて解説をしてもらえるのは結構助かるなぁ、

というのが個人的な印象です。

以前と比べて各法令がどう変わったかなど、1人で調べるのは実際なかなか面倒なものです。

一級建築士の専門性を保つしくみとしては、あったほうが良いルールかなと思います。

でも実務をしながら3年ごと、というのは本当にあっという間に感じるため、

自動車免許と同じく、無事故無違反ならゴールド免許ということで

5年ごとにしてくれないかな(笑)

blog category:etc.

other categories

シンボルツリー/ギンヨウカエデ

「目黒の住宅」の植栽工事で中高木が入ります。

荷台には、「ザクロ」、「桜」、「ストローブマツ」が乗っています。

これらは以前、クライアントご夫妻と一緒に圃場を視察して確認し、選んだもの。

いよいよのご到着!

ちなみに建替え前の敷地内には、老木のザクロがあったのですが

状況から移植は困難と判断されたため、この記憶を受け継ぐような意味合いもあって

「新規に入れる樹木の一つにはザクロがあると良い」というのがクライアントのご希望でした。

やや珍しいと思われますが、ザクロは株立のものを探していただきました。

実がつくのも楽しみです。

桜は、あまり大きくなり過ぎない「湖上の舞」という品種を選定いただきました。

玄関の足元の窓からも見える位置に配置する予定です。

それと、奥様が気に入ってお選びいただいたストローブマツは、ちょっとおちゃめな見た目です。

そしてこちらは、「ギンヨウカエデ(銀葉楓)」

ご夫妻とも一目惚れ?というくらい圃場で気に入って下さった、高さ4.5mの立派なシンボルツリーです!

葉の裏が白っぽく、遠くから見ると銀色に輝いてみえることに名は由来するのだとか。

幹もシルバーっぽく、冬の落葉時も何だかカッコイイ感じで、

都内ではあまり見かけないシンボルツリーになるはずです!

まずは運搬時に縛った枝を解き、広げます。

コンクリートの土間に設けたツリーサークルに根鉢をおさめ、立ち上げられたギンヨウカエデ。

上階のバルコニーからも樹冠が間近に・・

新緑も、紅葉もきっと良い見え方になるでしょう。

設計のコンセプトでは

クライアントご家族だけでなく、まちに対しても優しく緑を提供する植栽計画を目指しています。

植栽のご提案、工事手配してくださった、フルヤプランツさんの協力を得てここまでたどり着きました。

四季折々の変化が楽しめる豊かな植栽が、無事実現しますように。

blog category:目黒の住宅

other categories