Author Archive

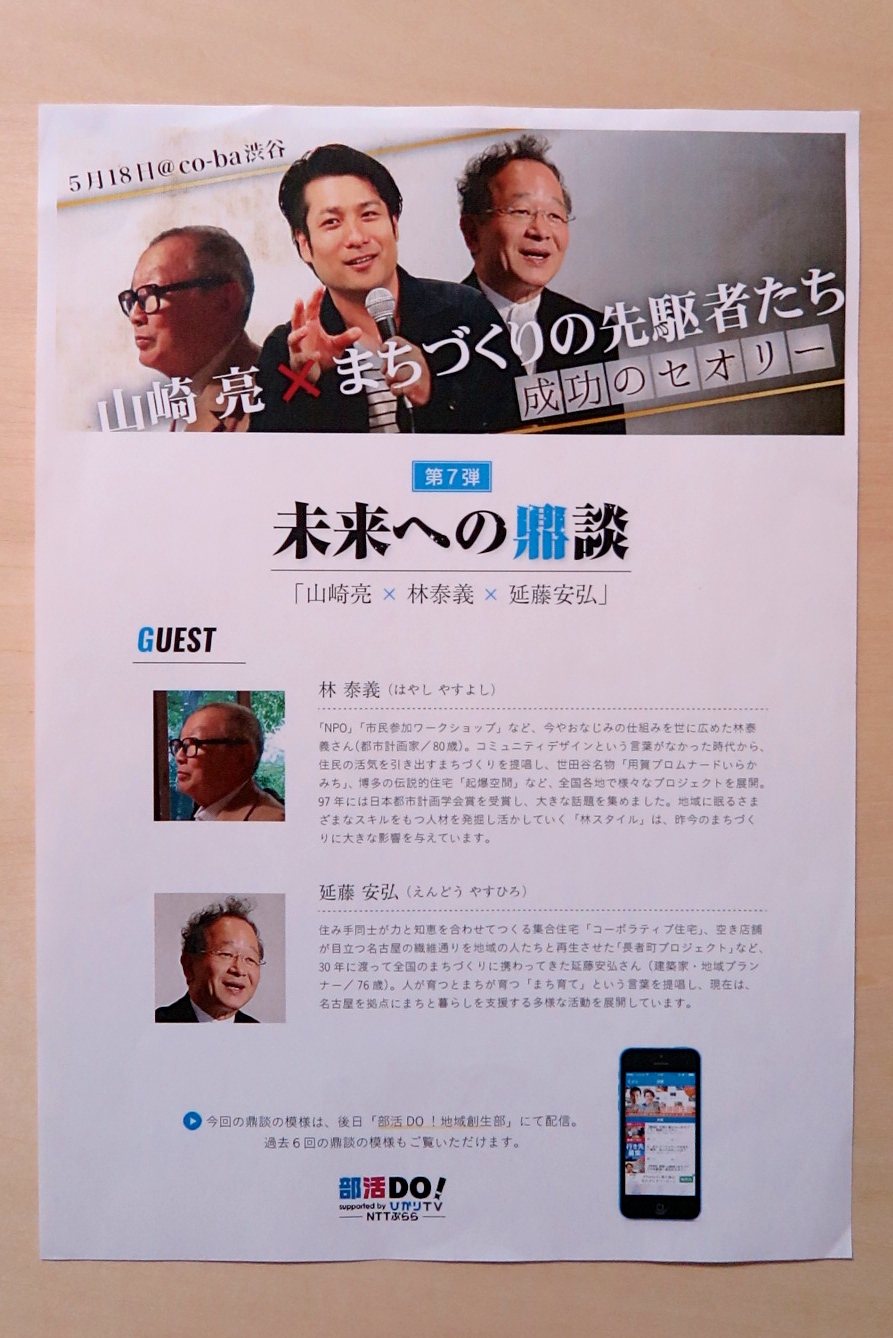

「山崎亮 × まちづくりの先駆者たち」

「山崎亮 × まちづくりの先駆者たち」と題したイベント

山崎亮さん(1973-)、林泰義さん(1936-)、延藤安弘さん(1940-)の鼎談を先日拝聴してきました.

日時:2016.05.18 18:30〜

場所:co-ba渋谷

定員:60名

ゲスト講師は、まちづくりのジェダイマスターともいうべき重鎮お二人。

直接お会い出来る機会も滅多にないと思いましたので参加させていただきました.

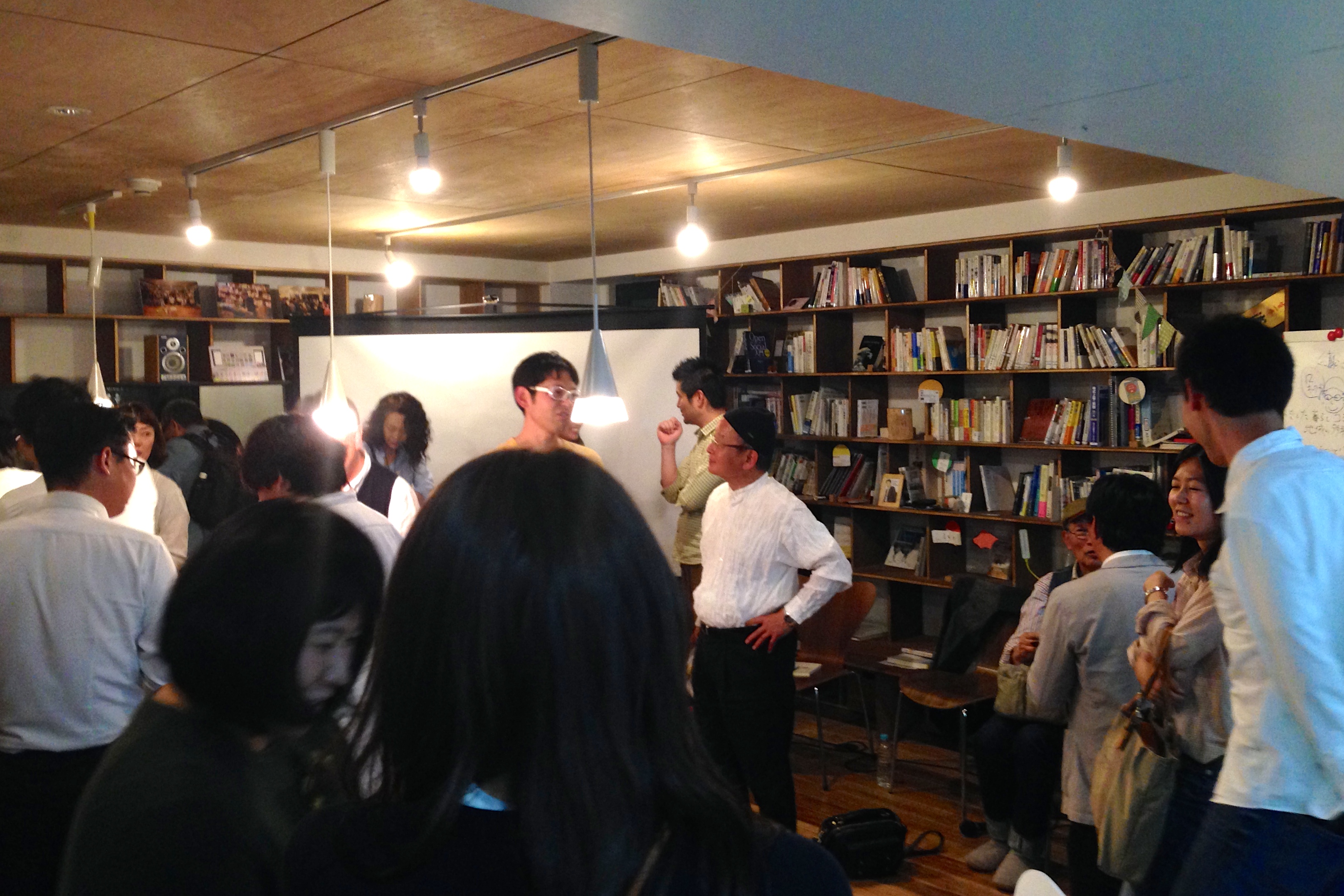

ちょうど会場入りするゲスト講師(延藤安弘さん)の後ろ姿.

鼎談開始直前の下打合せご様子.

奥:林 泰義さん

右:山崎 亮さん

左:延藤安弘さん

鼎談の様子

ワークショップを得意とされる先生方、とにかく人好き、お話・まとめが上手で噺家みたい?でした。

山崎さんは「台本無し」とおっしゃっていましたが、常に流れを先回りして話題を整理されているご様子で、すごいなぁと。

ゲスト講師のお二人は年齢を感じさせず、とてもお元気そうでした!

林泰義さんからは、ご自邸をプレハブとされた経緯や奥様(富田怜子さん:象設計集団)とのエピソードなど、建築設計系の話題もあり、とても楽しかったです!

懇親会の様子.

トーク延長で、懇親会を含めたイベント終了時刻は予定よりも1時間ほど遅くなっていました.

遠くからの参加者は電車で帰れないとの話もチラホラ・・

まちづくり活動をされている方々の熱を直接体感させていただきました!

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

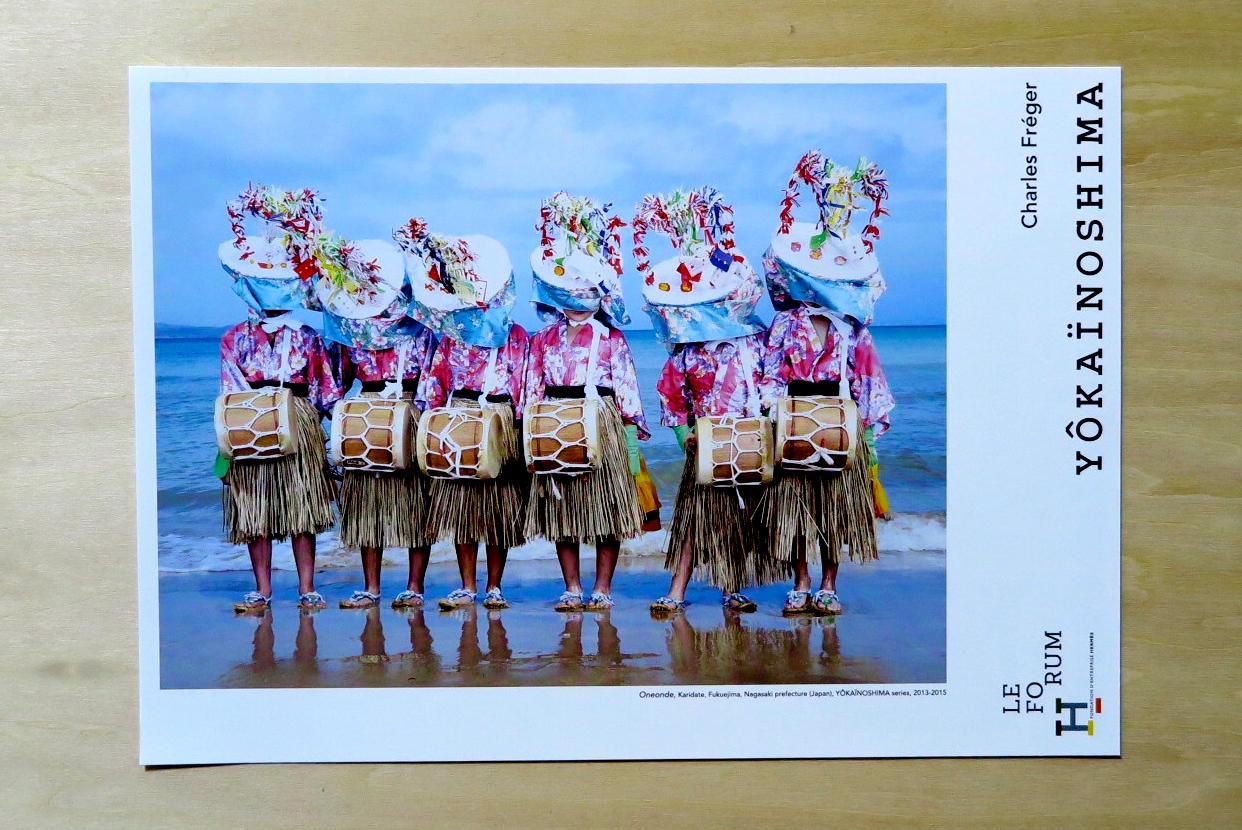

シャルル・フレジェ展

銀座メゾンエルメス 8階「フォーラム」で開催されていました

「シャルル・フレジェ展」に立ち寄ってきました.

会期は当初、2016年2月19日〜5月15日でしたが、好評のため 5月22日まで延長されたとのことです.

シャルル・フレジェさんは、フランスの写真家です.

1975年、フランス、ブルージュ生まれ.

世界各地の装束――民族衣装や、伝統衣装、習わし、儀式、祭礼のためのコスチュームなど――をシリーズで撮影し、それぞれの土地に潜む驚くべき多様な人間の営みを、人類学的、民俗学的にも興味深いポートレートとして収め続けています.

北から南へ、日本列島58ヶ所の取材から成り立つ本シリーズは、

「YÔKAÏNOSHIMA」と名づけられ、田畑や山々、森林、海辺から現れた、日本固有の仮面神や鬼たちの姿を紹介するものです.

日本人の恐怖や畏怖を象徴しながらも、私たちの生活の傍らに潜み、時に親しみを感じさせる存在である妖怪.

そのルーツともいえる神や鬼たちの姿を、フレジェさんは写真に収めています.

会場構成は、松島順平さんが手掛けられています.

1979年生まれの注目の若手建築家です.

島国ならではの、起伏の多い日本のランドスケープにインスピレーションを得て会場を構成しています.

残念ながら、会場は撮影不可でした.

展示で配布のフライヤーです.

展示を拝見しますと、シャルル・フレジェさんの写真作品と松島さんの会場構成、レンゾ・ピアノ設計(2001年)の品のある建築空間全体がつくり出す雰囲気がとてもマッチしていると私は感じ、独自の世界観のようなものが好印象でした.

正直なところはじめ、松島さんの会場構成が気になって足を運びましたが、フレジェさんの作品がとてもチャーミングで、気が付けば不思議な写真の世界にどんどん引込まれていました.

会期延長も納得です.

ちなみに今回の展示が行われている、「フォーラム」の活動はエルメス財団主催の活動となっています.

エルメス財団は、2008年4月にパリで発足した非営利団体で、馬具職人をルーツとするエルメスを母体とし、芸術や技術伝承、環境問題、教育活動などに関わるプロジェクトの支援を通じた活動をされているとのことで、毎回開催されるこうした展示など全て無料です.

大変素晴らしい活動ですね.

建築については、2001年の竣工から15年経過しています.

銀座メゾンエルメスを見ると、私は竣工間際の頃、構造設計をされたArup Japanの彦根茂代表、ご担当された金田充弘さんにご案内いただいた、構造現場説明会にお邪魔したことをふと思い出します.

銀座の華やかさ、高級ブランド店としてのイメージ「時を超え、時に溶け込み、流されることなく質を保持して欲しい」というエルメスの要求に対し、レンゾ・ピアノ氏は戦前から変わらぬ空間の質を維持するピエール・シャロウ設計の「ガラスの家」(1931年)をモチーフに選び、全面ガラスブロックのエレガントな建築をつくり出したそうです.

商業建築としてのブティックが、数年で消費されてしまうような建ち方ではではなく、消費スピードに耐えられる変わらない価値を求めた結果、この「マジック・ランタン」と名付けられた高価な特注ガラスブロック(450mm角)のカーテンウォールが実現されたと聞きます.

美意識と構造エンジニアリングの融合したこの建築は、いつ訪れても変わらない建築の魅力をそなえて人々を迎えてくれるようで素晴らしいです.

銀座には真似の出来ない手の込んだ建築が多数ありますが、その中でも私が好きな建築の1つです.

15年経過した今、設計時の「時」をテーマに取り組んだ結果が、まさに周辺の建築との差としてしっかりと表れているようでした.

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

GW 山菜採り

ゴールデンウィーク前半、新潟・上越の山中へ山菜採りに行ってきました!

ここ数年、家族の恒例行事となりつつあります春の山菜採りです.

純粋に新緑の山がきれいで、そして自生する山菜はとにかくおいしく、また採るのが楽しいので夢中になります.

今年は、ウド、ぜんまい、わらび、あけびの芽 などがちょうど良い時期でした.

はじめて連れて行ってもらった時は、「あそこにウドあるよ」と数m先のものを教えてもらっても、正直なところ「どれ?」という状態で見分けがつきませんでした.

しかしながら、徐々に見つけられるようになり、今では「見えますよー!」という喜びもあったり.

義父の所有する山なので、娘と一緒でも何かと安心して案内してもらえます.

でも山菜収穫にちょうど良い時期には、他人が入って既に採られた痕を見ることも、残念ながらしばしば・・

家族みんな山が好き、ということもありますが、小さな娘の原体験として出来るだけ自然に触れて欲しいという親としての想いはあります.

娘も成長すれば、GWの過ごし方も変わるでしょう.

家族揃っておじいちゃんと一緒に出掛けるこうしたチャンスも、きっと後に振り返れば貴重な時間となるんだろうな・・と.

3歳から山菜採りに出掛けているため、それなりに慣れてきたようです.

わらび採り.

ぜんまい採り.

このウドは、芽の出方・太さなど、サイズ的に理想的!

いろんな斜面地を歩きます.

あけびの芽は、さっと茹でて食べると絶品です!

場所を変え、景色の良いこんなところでまた採ります.

積雪のため、横に寝た枝が多いです.

あけびの芽を収穫中.

山菜とは別の植物の新芽も美しいです.

スキーゲレンデとリフトを見下ろす眺望.

仕事やら何やら忘れ、山の景色に癒されます!

blog category:etc.

other categories

イベント「建築のなか→ vol.5」

イベント「建築のなか→ vol.5」に参加してきました.

日時:2016.04.23(sat) 19:00-

会場:CO2WORKS (愛知県 名古屋市)

テーマ:「建築設計×ワークショップ」

イベント「建築のなか→」は

「継続的な批評性のある場を作ること」

「建築の見方の枠を広げること」

「建築の横のつながりを作ること」

を目的とした建築プレゼンイベント とのことです.

今回で5回目となるそうですが、私ははじめてお邪魔しました.

今回のイベントプレゼンターは

久保久志さん(東畑建築事務所)と、堀部篤樹さん(○○建築ワークショッパー)、さらに

学生プレゼンターとして、吉田沙耶香さん(椙山女学園大学大学院)の3名です.

イベントは、はじめに学生さんが今行っている活動を紹介する学生プレゼンを行い、その後

建築関係者が、自分の活動を発表するのに適した相手を指名し、2人で会場参加者を巻き込みながらメインのプレゼンを行っていく2部構成でした.

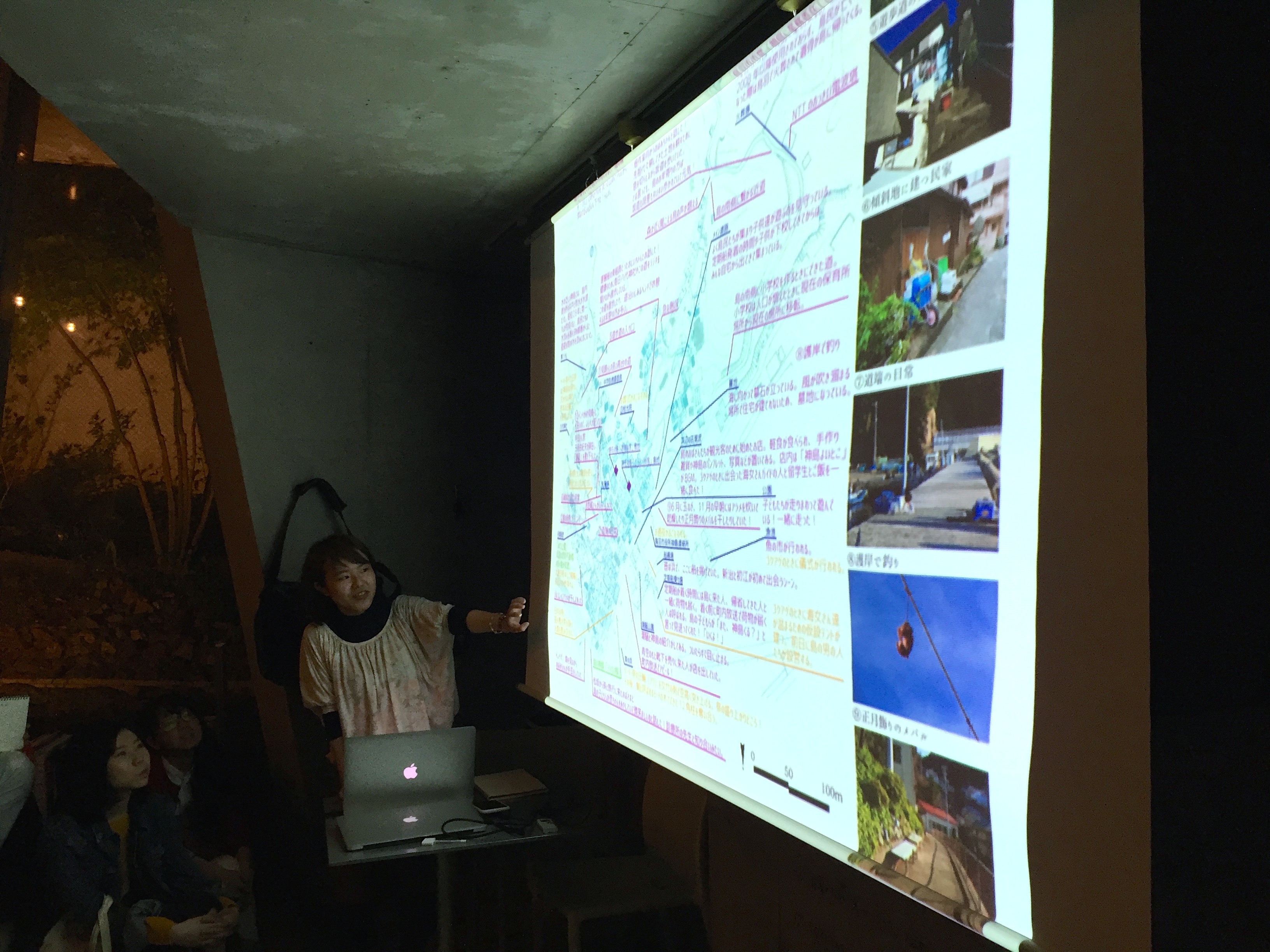

吉田さんの卒業設計(三重県 神島での調査活動)についての発表

堀部さん、久保さんのプレゼン.

小中学校の設計実務における実際のワークショップ事例、進め方などのレクチャー.

より良い建築を実現させる為、ワークショップが1つの手掛かりになるのでは?とも.

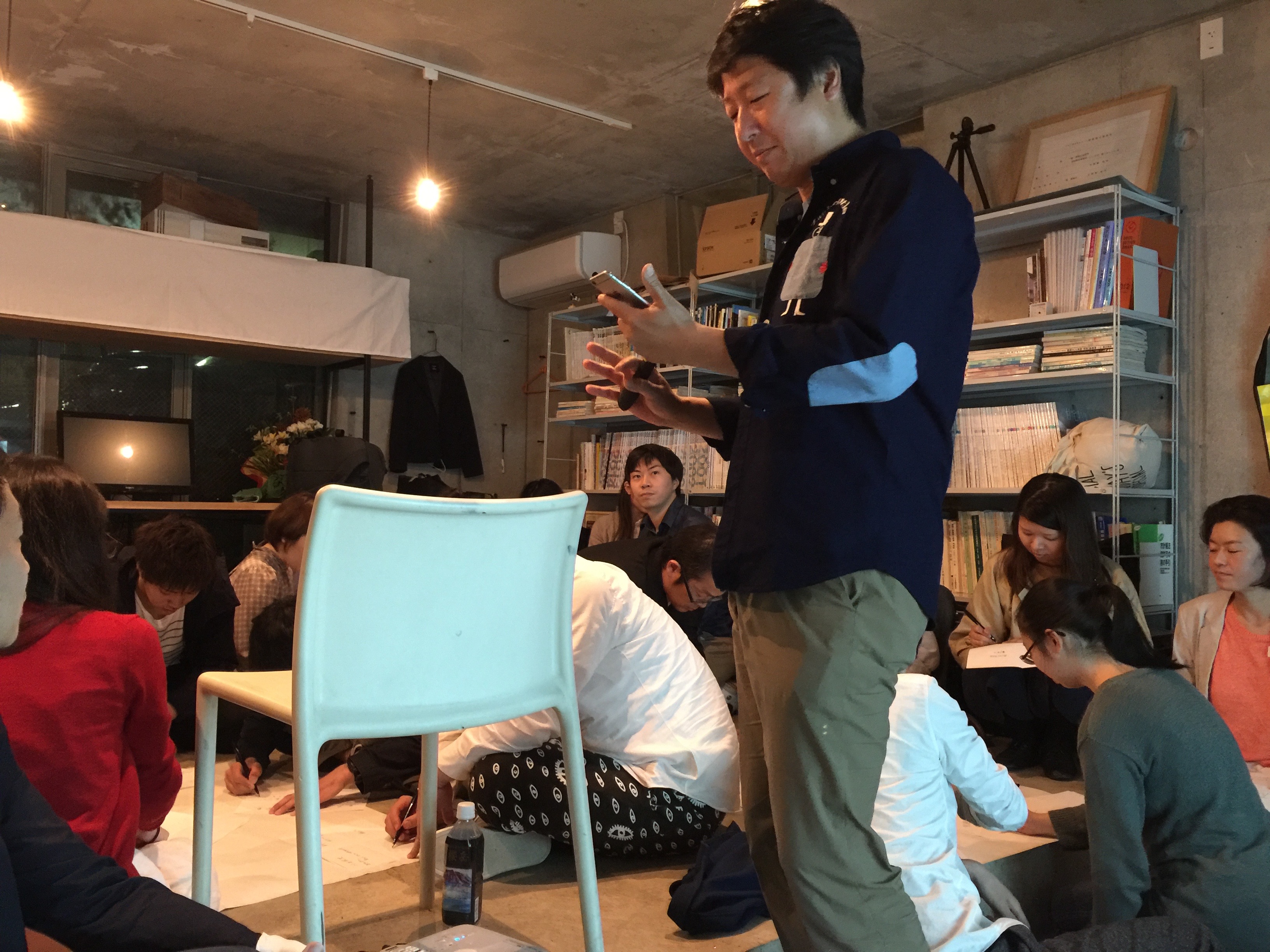

堀部さんのナビゲートで、参加者全員が即日ワークショップを体験.

テーマ:「住まい方について考える」ワークショップでは、

グループごとに夫、妻、娘、設計者、設計アシスタント、グループのまとめリーダーの役割が受付時に割り振られており、40人ほどの参加者が皆ワイワイとワークショップに巻き込まれていく段取りが整っています.

ワークショップを得意とするお二人は、さすが随分と手慣れた感じです.

グループでのディスカッションの様子.

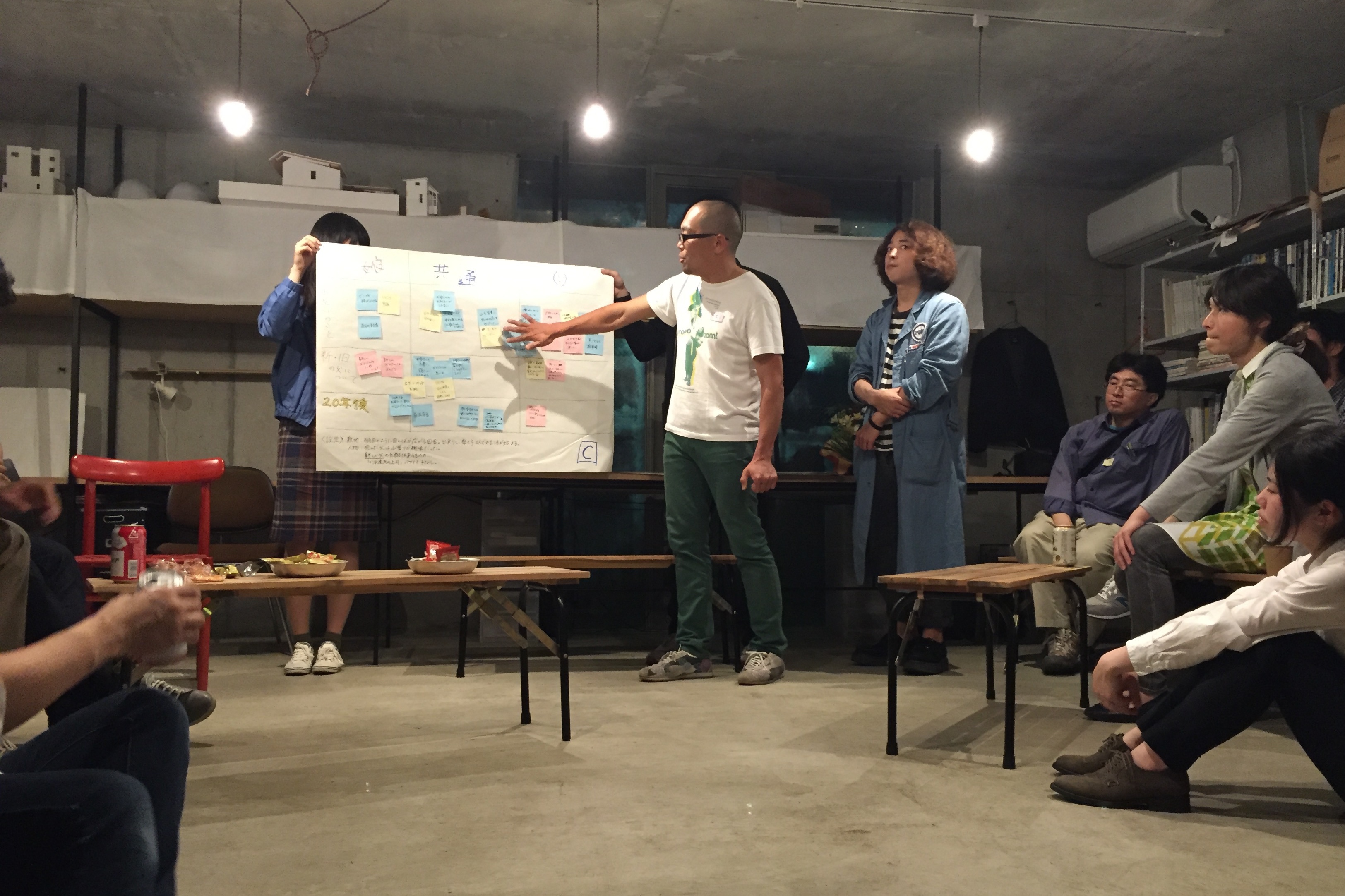

その後グループごとの発表(計5グループ).

私は当日、最終の新幹線に乗るためイベント終了まで残ることができませんでした.

事前に事情がわからないまま参加しつつも、ワークショップは知らない人同士でつくられたグループで何やら楽しい雰囲気に・・

どんなまとめになるのか、また他のグループではどんな意見が出たのか聞きたかったのですが・・残念!

これまで自分の設計経験では、積極的にワークショップ形式で設計を主導していく例がほとんどなかったため、ワークショップのご経験豊富なお二人の話が興味深く、最後のまとめまで拝見出来ませんでしたがそれでも有意義なひと時でした.

とても良い企画だったと思います.

主催された方、ボランティアで協力された方々、おつかれ様でした!

ワークショップは「講義などの一方的な知識伝達のスタイルではなく、参加者が自ら参加・体験して共同で何かを学びあったり創り出したりする学びと創造のスタイルである」などと言われます.

公共の建築プロジェクトで、ワークショップが単に合意形成の手段として扱われるように見えるものも時々ありますが、そうした事例はやり方としては十分に成熟していないワークショップのようです.

優れたワークショップでは、自由な意見交換により設計者と事業主、利用者が結びつき、参加意識を高めて目的を共有すること、そして誰もが主体的に学習し成長する場へと導くことが可能なのでしょう.

ワークショップの言葉の定義や、本来どうあるべきか、そしてそれを実施する方法・・と意見は様々ありますが、

私は今回、まずは「ワークショップを通じてその建築プロジェクトに求められているニーズをしっかり見極めること」が最重要項目の一つなんだろうと感じました.

設計条件として事業主から提示される要望が、本当に利用者ニーズに合致しているか、その判断は設計者として力が試されるところですが・・精度の高いニーズに基づき着実にプロジェクトを進めたいものです.

そして建築の設計とは、その明確となったニーズを外さず機能を満たし、かつ人々が漠然と思い描きながらもなかなか形に出来ないイメージのようなものを建築に翻訳し一つにまとめあげること、なのだろうと・・

一人新幹線に乗って考えながら帰るのでした.

写真提供:CO2WORKSさん、久保久志さん

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

「旧千代田生命本社ビル/村野藤吾設計」見学

目黒区総合庁舎(旧千代田生命本社ビル/1966年 村野藤吾設計)

建築ガイドツアーに、先週参加してきました.

曇天、一時小雨の天気でしたが、約2時間半ほど優美な建築を堪能することができました.

参加者は、見学の都合上いくつかのグループに分かれ、ガイドしていただく方の解説を聞きながらて施設をまわります.

今回私は幸運にも、村野・森事務所の所員でいらっしゃる佐藤さんのガイドでご案内いただけました.

設計者・村野先生のお考えやエピソードを詳しくお話いただき、大変勉強になりました.

ガイドツアーは、千代田生命本社ビルが目黒区総合庁舎にコンバージョンされた2003年以降、震災の年を除き継続して11回開催されているとのことです.

建築を学ぶ人もそうでない一般の方にとっても、文化的価値の高い名建築に触れる大変貴重な機会だと感じました.

恥ずかしながら、もっと早く知っていれば・・と思う素晴らしい企画です.

今回通常コースで申し込みましたが、また次の機会に別のガイドコース(和室中心コース、コンバージョンコース)もありますので参加を考えてみたいです.

ご興味のある方は、是非一度参加されると良いのではないでしょうか.

お申し込みは、目黒区美術館のホームページから.

今さら私が建築の解説をするまでもありませんが、個人的には「面取りの美学」とでも言えばよいのか、村野流デザインのこだわりを強烈に感じる建築でした.

建築の出隅(ですみ)と入隅(いりすみ)、柱型などとにかく全ての箇所が面取りされています.

部位によって大小様々な寸法・直線・曲線で・・エッジを和らげる操作が徹底されています.

写真等で多少は知っているつもりでも、こうして実物を拝見しますと、超絶なる工芸品的つくりこみにただただ圧倒されます.

建築のデザインに対する総エネルギー量が凄く、「デザインの解像度が高過ぎ」というくらい.

ほとんど家具・プロダクトレベルの精度でつくるような・・その仕事を想いますと、ちょっと気の遠くなる建築でした.

キャノピーは、うまく言葉で表現出来ないほどの優美な存在感を放っています.

ランダムな柱と雨樋の平面配置、かつ各円柱は上部がわずかに細くなるテーパー形状です.

庇の断面も独自の手の込んだデザインで、アルミの曲線が美しいです.

笠木のデザインも鬼瓦風の装飾.

石種の選び方、サイズの分け方も徹底しています.

アルミダイキャストのファサード.

デザインへのエネルギーだけでなく、お金のかけ方も尋常でありません.

柱と壁の表現で、左右の対称性を崩した、エントランスホール.

8カ所のトップライトは、ガラスモザイクで2カ所1セットで四季が表現されています.

柱型の大きな面取り.

ゲートの構えをなすガラスアートワークと、足元のR加工の面取り巾木.

工芸品的階段.

佐藤さん曰く、「世界一美しい階段と言っても良いのでは」と.

階段は、特に段裏のディテールが美しい.

中央の吊り材には当初、照明器具が設置され、装飾的に扱われています.

現状は、庁舎への改修時に、上段の手摺と落下防止の透明アクリルが追加されています.

オリジナルの階段はどれほどエレガントだったのか・・

階段吊りロッドの受け部材もエレガント.

茶室と茶庭.

コールテン鋼の垂木で、極薄庇を実現.

出隅のディテールが秀逸.

躙口を室内より見る.

村野先生の手書きの繊細なライン.

独自のデザインをつくり出すも、同じデザインを他で二度と使わないのが村野流なのだとか.

最近、紛争で歴史的な遺産が破壊されたり、近現代の名建築であっても経済事情等で取り壊されたり、建築が長く残るのはデザインレベルとは別次元ですごく難しい・・というニュースを耳にします。

天才的な建築家の建築が生き残ったこの事例をお手本に、他でもコンバージョンと耐震補強をしながら自然災害にも堪えられる建築遺産が増えて欲しいものです!

blog category:建築視察

other categories

大学で特別講義を行いました

昨日は、愛知工業大学で特別講義をさせていただきました.

非常勤講師として2年目を迎えた建築学科の設計指導です.

昨年は設計製図のエスキス指導が主で、特別講義を受け持つことがなかった為、私にとっては初講義となりました.

RC造の建築事例ということをふまえ、150名ほどの学生さんに何をどう話すか・・

少々プレッシャーを感じながら2週間ほど前から日々考え、素材を多めに用意して臨みました(スライドは気が付けば、100枚近くになってました!).

写真・図面中心のビジュアル資料を盛込んだパワーポイントのスライドで、設計実務者として実際に私が経験した建築プロジェクトのエピソードをお伝えすることが(他大学では聞けない内容で)一番ライブ感のある話になるだろうと.

コンペから基本設計、実施設計、現場の設計監理でどんな作業や打合せを経て建築がつくられていくか、そして建築本体のほか、オリジナル家具や照明器具の設計、ランドスケープデザインについても解説.

ちなみに担当した公共プロジェクトで、設計中に自治体首長が交代し事業の大幅見直しとなり再設計、そして東日本大震災といった話題も含め.

(熊本大震災が気になりつつ・・)

そして長年お世話になった第一工房のこと.

去る2月末にお別れとなってしまった、代表の高橋さん名言(私の心に刻まれた言葉)も幾つかお話させていただきました.

学生の皆さんは、どういうわけか雑談もなく、とても静かに聞いてくれていました.

無事に1コマ(90分)を終えることが出来たかなと解釈し(ホントかな?)ひとまず胸を撫で下ろしています.

初講義で欲張ってはいけませんが、終えてみると、やっぱり高橋さんのように本気の建築話の中にもユーモアを交える余裕があるといいなぁと思ったり.

次の機会があれば、ゆとりを持って楽しいレクチャーにしたいところ.

何歳になっても、常に新しいことへチャレンジするしか無いですね!

大学建築棟のグランドギャラリーと名付けられたこのスペースは、講義室のような固い雰囲気が無くなかなか良いですね.

きっと場所にも助けられてます.

写真は、大学院生のティーチング・アシスタントH君が撮ってくれました.

H君、ありがとう! こうした機会も少ないかな、ということで写真3点UPしてみます.

blog category:大学・教育

other categories

イベント「ひとが風景をつくる、ということ」

4/9に開催のイベント

5×緑の学校 2016「ひとが風景をつくる、ということ」第1回

に参加してきました.

話し手:長谷川浩己さん(ランドスケープアーキテクト/オンサイト計画設計事務所、武蔵野美術大学特任教授)

聞き手:西村佳哲さん(リビングワールド代表)

会場:合羽坂テラス(東京・曙橋)

※オンサイト計画設計事務所の長谷川さんとは前職で設計を担当した「群馬県立館林美術館・多々良沼公園」、「2005年 愛知万博 瀬戸愛知県館」のランドスケープでご一緒する機会があり、お世話になっています.

長谷川さんが「風景」をどう捉えていらっしゃるか、そして過去から現在取り組まれているランドスケープ事例と、そのデザインの「見方」を解説していただき、とても勉強になりました.

レクチャーのなかで、

そもそもオープンスペースであるということ自体、「3つの力」を持っている(価値がある)のではないか?

という話題がありました.

・空地の力[あいまいであること. 転用の容易さ. 確たる機能がないこと]

・自立した他者(そこに在るもの)の力[木、芝、サクラ、水など・・]

・つながっていることの力[水のように世界を浸している. パブリック. 都市の空地はすべて荒野につながっている]

現在検討されている空き地リノベーションプロジェクトでは、長谷川さんほどの方が関わって議論しても、「広場として何かデザインしなくても、ただオープンスペースがあれば良いのでは?」という話になったりするそうです.

しかし長谷川さんは、プロジェクトで広場のデザインを考えるとき、「広場としてデザインされた場所」には、もともと持っているそれらの力+αの価値を探したいと.

そして、そこだけしか得られない場所の体験、可能性(居るだけで楽しい)を考えるのだと・・

お話を聞きながら・・つい建築デザインについて重ねて考え、潜在的には同種の欲求が自分にもあるのかなと、多く共感してしまいました.

プロジェクトとは本来、それが成立することによって何かしらの前向きな話題が提供されることを目指しているのだと思います.

「デザイン」という言葉は、専門家であってもそれを発する人、受けとめる人によってニュアンスに幅があると日常的に感じます.

形を与える部分にフォーカスされがちですが、それだけでないことをどう説明したら良いのかなと・・

問題解決というほど大げさなことでなくても、何かが少しでも安心出来る、気持ちが良くなる、楽しくなる・・そうした人や物や環境へ向けられた配慮全般(美しくあること、機能的であること、経済的であること、etc・・・)その行為、その意思の表れを「デザイン」と受けとめれば良いのかもしれません.

私は、心地よくデザインされた場所や物に出会うと、単純にうれしく、何だかハッピーな気分になれます.

デザインされた方がどなたかわからなくても、そこから滲み出るような愛情や前向きな意思に共感し、幸せを分けてもらった気分になるからだろうと思います.

他者によってデザインされた物や環境を通じ、そこで1人でも無言のコミュニケーションを味わう楽しみがあります.

建築のプロジェクトでも、「そもそも建てない方が良い」という意見が出たりしますが、それは建てないことで得られる価値を守ろうとする意思なんだと思います.

守るべき物の価値と、新たなプロジェクトによってもたらされるであろう前向きな価値を比較するのは難しいところですが、「デザインすること」とは基本的にはそんな意思に支えられているのではないかと考えてしまいました.

イベントでの長谷川さん、西村さんのお話、会場の優しい雰囲気がとても素晴らしかったです.

イベント会場テラスには

日本の在来植物を使って都市に緑を増やすお仕事をされている会社:5×緑(ゴバイミドリ)さんの「里山ユニット」と名付けられた緑化アイテムが並んでいました.

テラスの植物は、合計100種以上の在来種でつくられているそうです.

植栽の鉢にあたる部分の垂直面を緑化することが可能なのが特徴です.

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

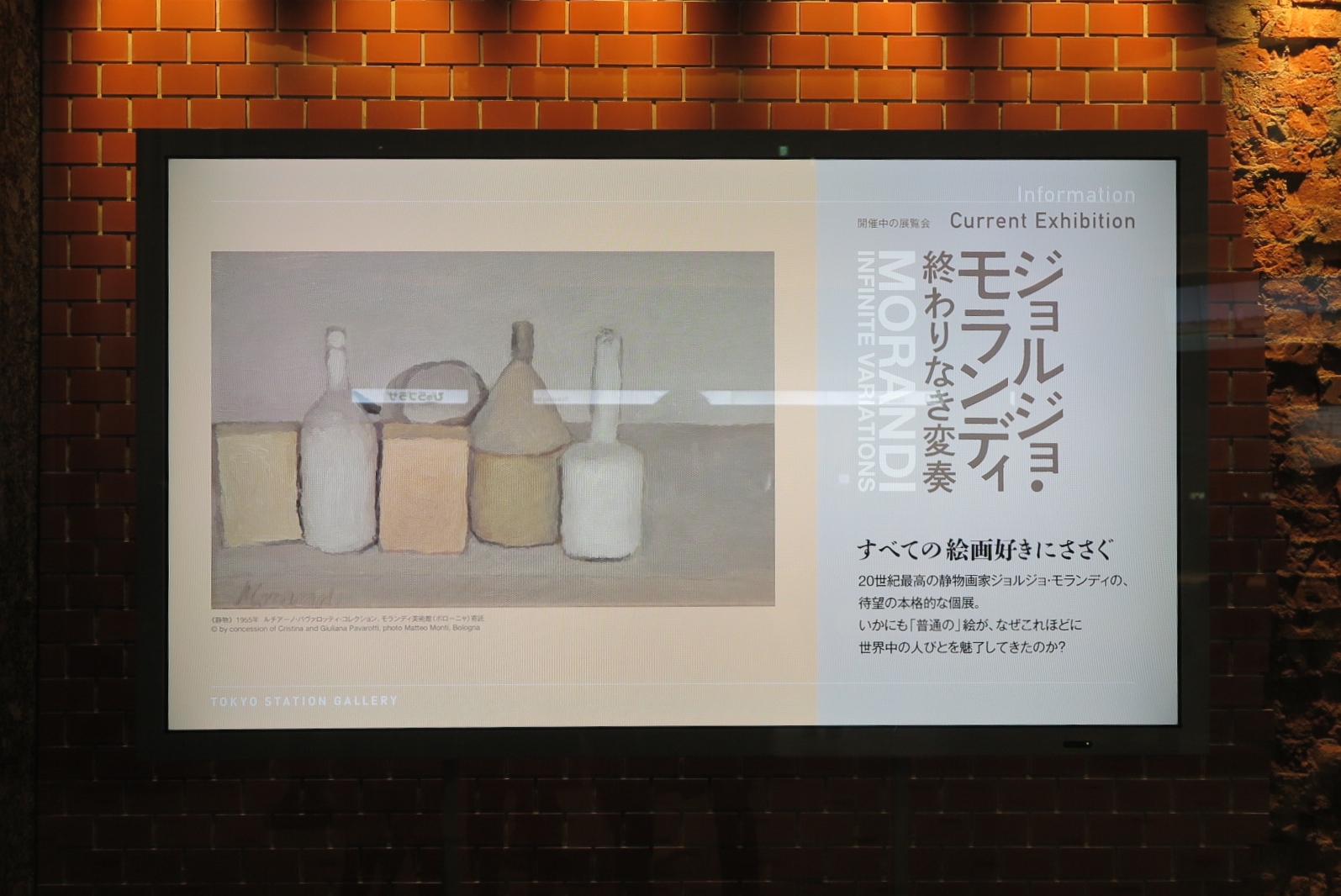

ジョルジョ・モランディ展

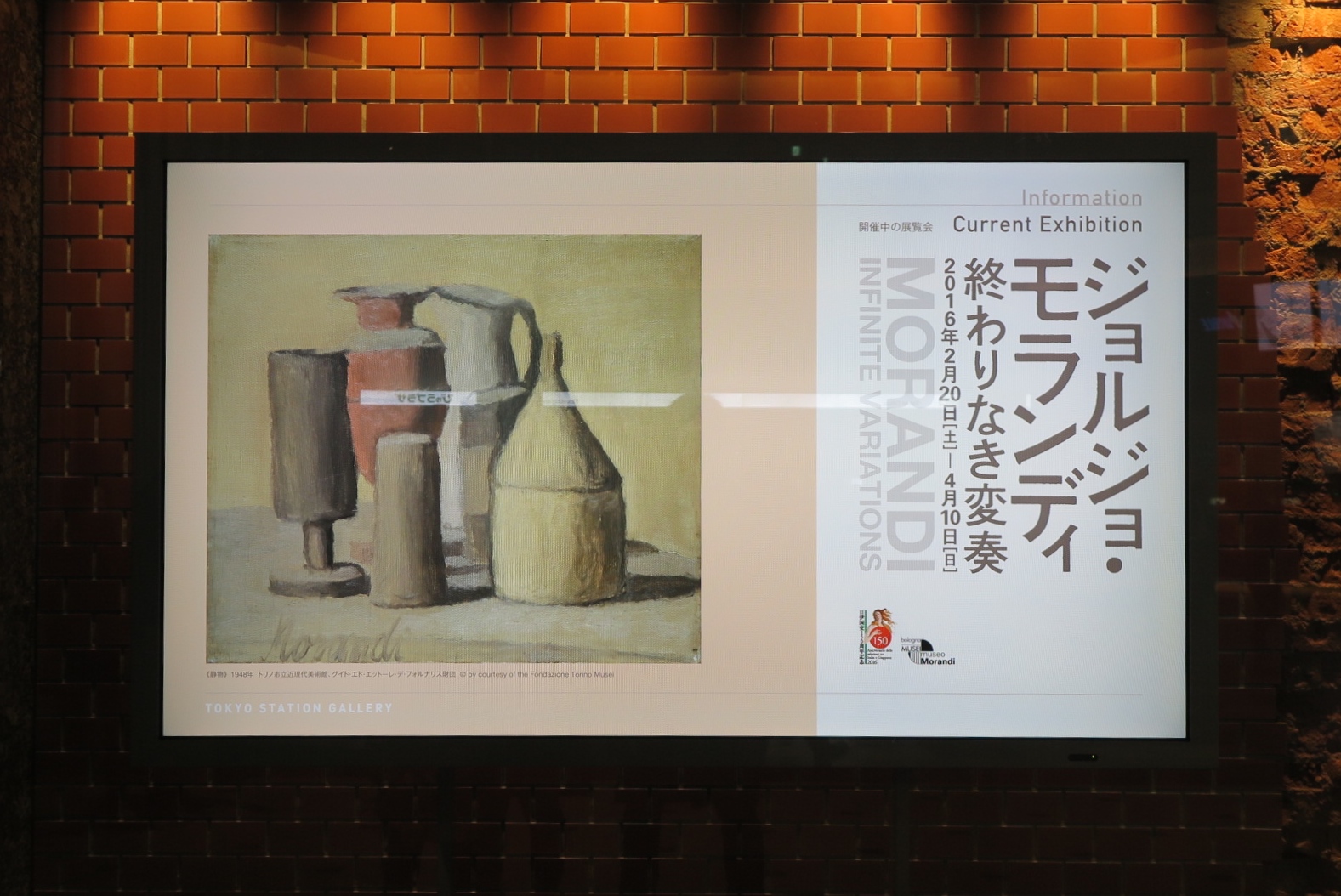

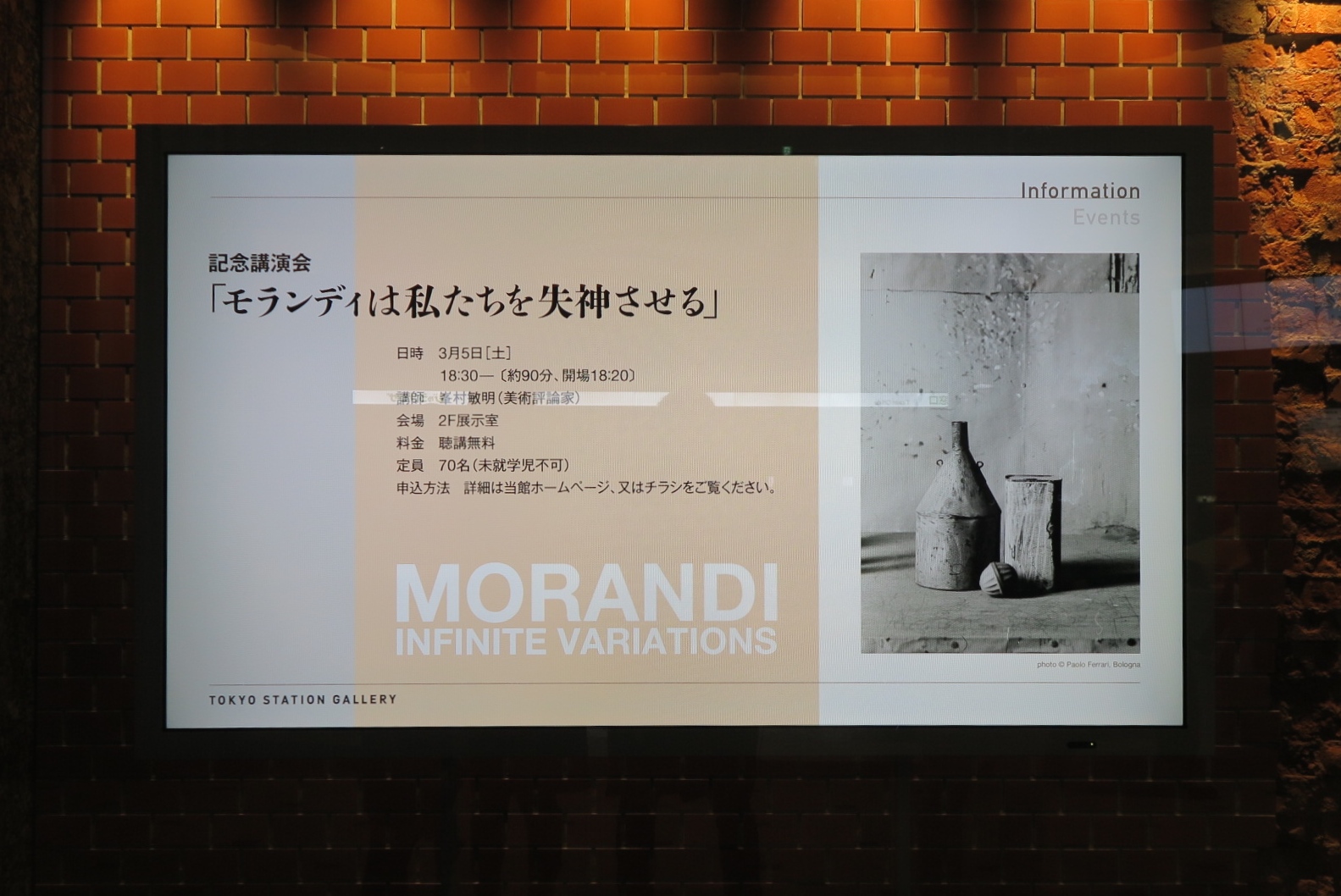

東京ステーションギャラリーで開催中(2016年2月20日~4月10日)の展覧会

「ジョルジョ・モランディ 終わりなき変奏」に行ってきました.

20世紀最高の画家の一人ジョルジョ・モランディの、日本では17年ぶりとなる待望の展覧会とのことです.

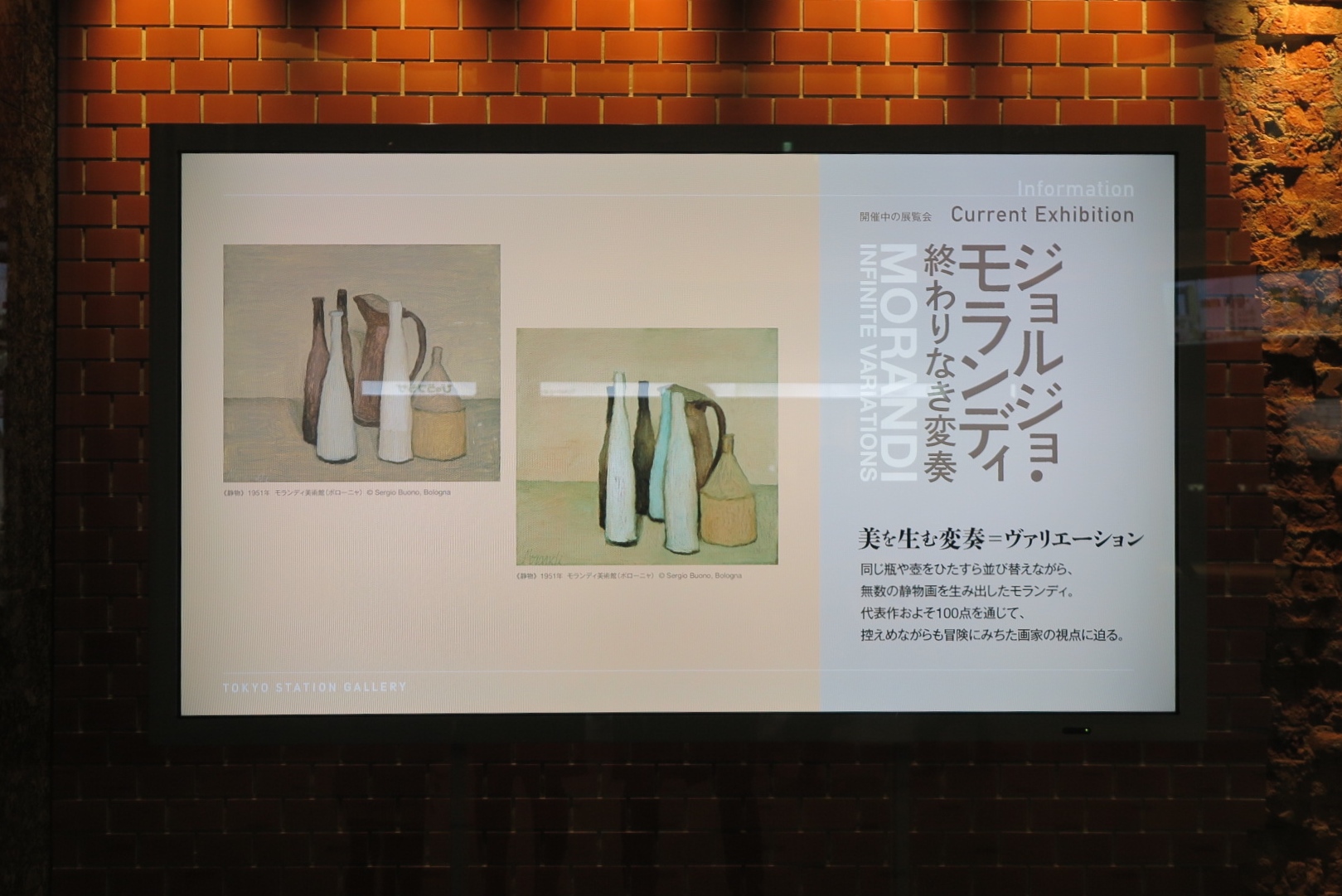

静物画というテーマに的を絞り、洗練を極めたモランディ.

ボローニャのモランディ美術館の全面的な協力を受け、同じ瓶や壺を飽くことなく組み替えて無数の傑作を生みだしたモランディに特徴的な「ヴァリエーション=変奏」に焦点を当て、油彩約50点を中心とする約100点が紹介されています.

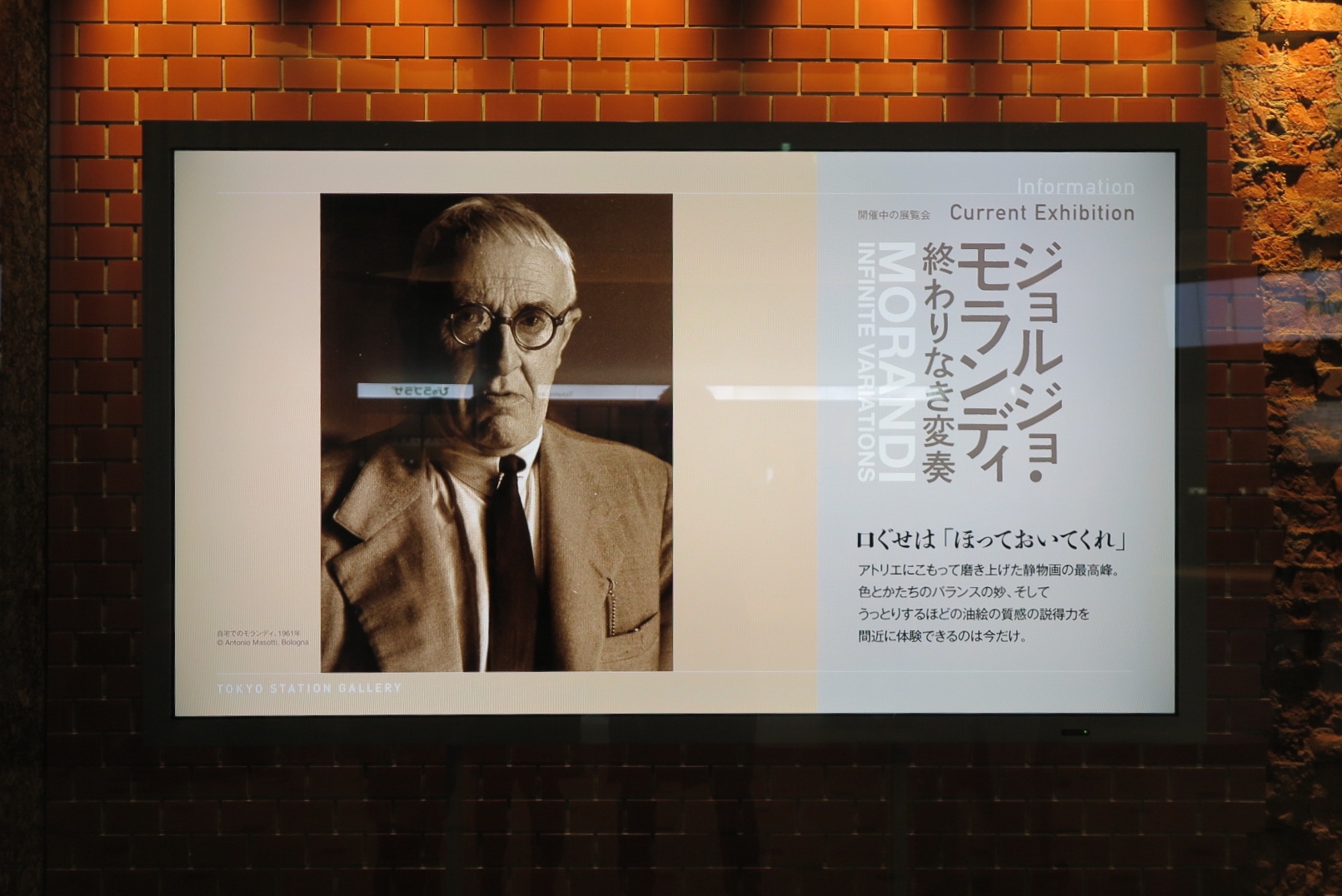

口癖は、「ほっておいてくれ」のモランディ.

これだけまとまった数の作品が見られる贅沢な機会もなかなかないと思い、

会期終了の少し前に、家族3人足を運んできました.

ギャラリー入り口脇のディスプレイのスライドショー画像をいくつか、スナップ写真におさめてきました.

さらに、展覧会場内の壁面にいくつか示された、モランディの言葉を書き留めてきましたのでご紹介させていただきます(図録掲載のない内容もあるそうです).

「私は、より多くの時間をかけることで、自分自身を繰り返す危険を避けてきたと思います。そうして、絵の1点1点が、ごくわずかなテーマの変奏となるよう、構想してきたのです。」

1958年

「重要なのは、ものの深奥に、本質に、触れることです。」

1937年

「実際に見ているもの以上に、抽象的で非現実的なものは何もない。」

1955年

「目に見えるものは、描けるのです。」

1961年

「思索にふける私の性分が、こうさせるのでしょう。」

1955年

「自然の中にあるもの、つまり目に見える世界を表現することに、心惹かれるのです。」

1955年

モランディは、身の回りにはしっかり吟味したアイテムしか置かず、また画く静物に積もった埃を落とさないよう相当気を遣っていたそうです.

今回の展覧会で複数の作品を同時に見ることが出来、埃の色彩が背景色と同化していくような執拗なこだわりなども十分に感じられました.

個人的には大変興味深い展覧会で家族皆それぞれ大満足でした.

ちなみに5歳の娘は、花を画いたシリーズが気に入ったようでした.

東京ステーションギャラリーでは、展示室の移動に階段室を利用します.

その際、東京駅丸の内駅舎創建当時(1914年/設計:辰野金吾)のレンガや鉄骨を間近に見ることが出来ますので、アート作品と共に重要文化財の建築を見る楽しみもありました.

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

2016年度 非常勤講師/愛知工業大学・中部大学

2016年度は、2大学で非常勤講師をさせていただくことになりました.

昨年度から引き続きの愛知工業大学建築学科、そして今年度から中部大学建築学科でお声掛けいただき、お世話になります.

先日、各大学で授業前の概要説明および指導方針の確認会議などあり、足を運んできました.

中部大学については、キャンパス内に第一工房が設計を手掛けた建築が複数あります.

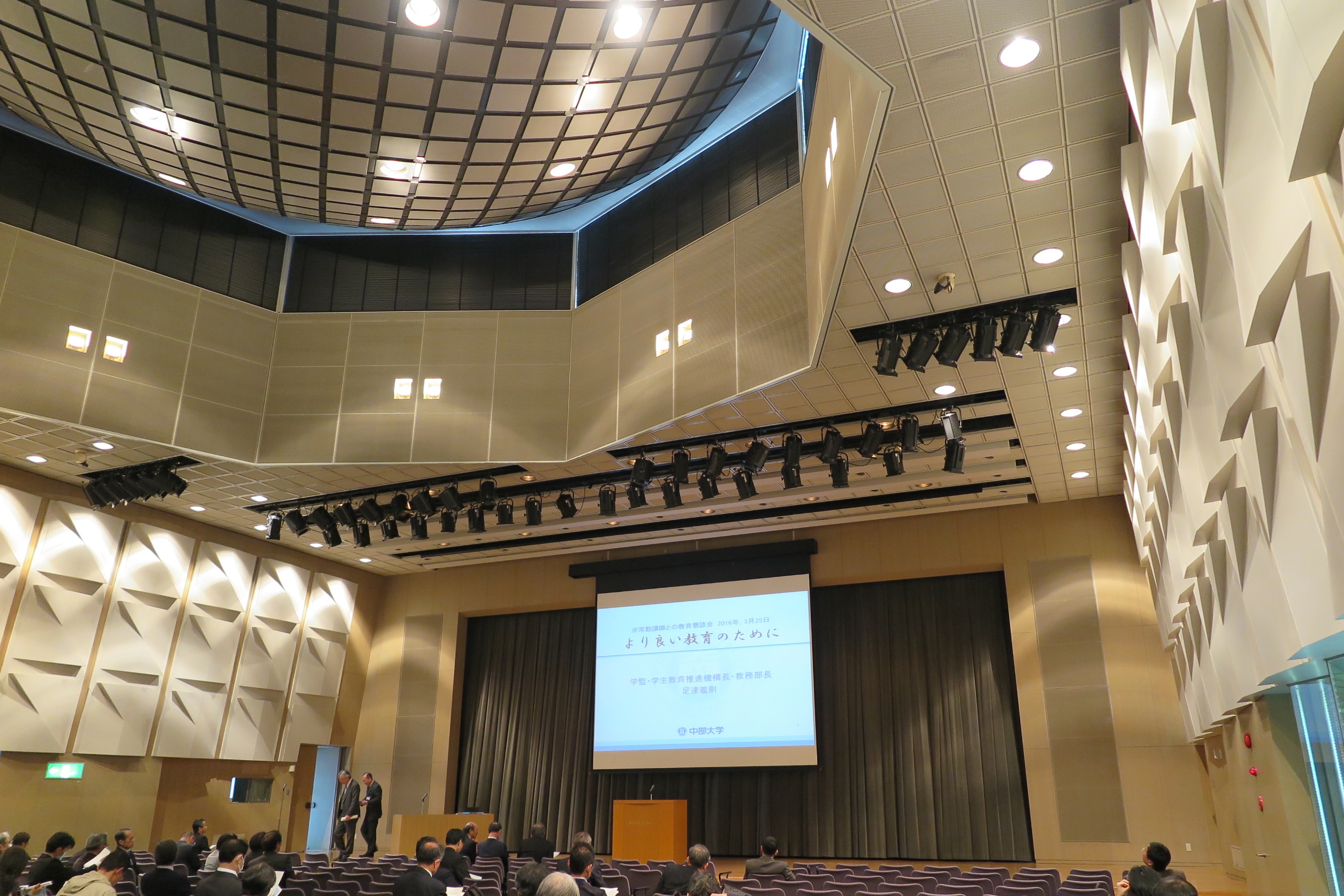

1枚目の写真:中部大学 三浦幸平メモリアルホール(1993年竣工)もその一つ.

私が入所する前、力こぶを見せるような・・当時の先輩方のエネルギーを感じる作品です.

昨年春、私は学内の50周年記念事業「不言実行館」の設計担当者として打合せで大学へ通っていました.

しかし今年は、非常勤講師の立場でキャンパスを訪れることとなりました.

正直なところ、当時は全くそんなことは想像もしていませんでした.

学生指導をさせていただく・・と思うと、見慣れたはずのキャンパスの景色がいくらか違って見えるので不思議です.

これまではどうしても建築を真っ先に見ていたと思うのですが、以前より人、学生さんに目が行くようになった気がします.

ここで過ごす学生さんと共に、自分としても新しい試みがはじまる期待感と、役割を果たせるか緊張や不安がないまぜになったような感覚・・

とにかく身が引き締まる想いです.

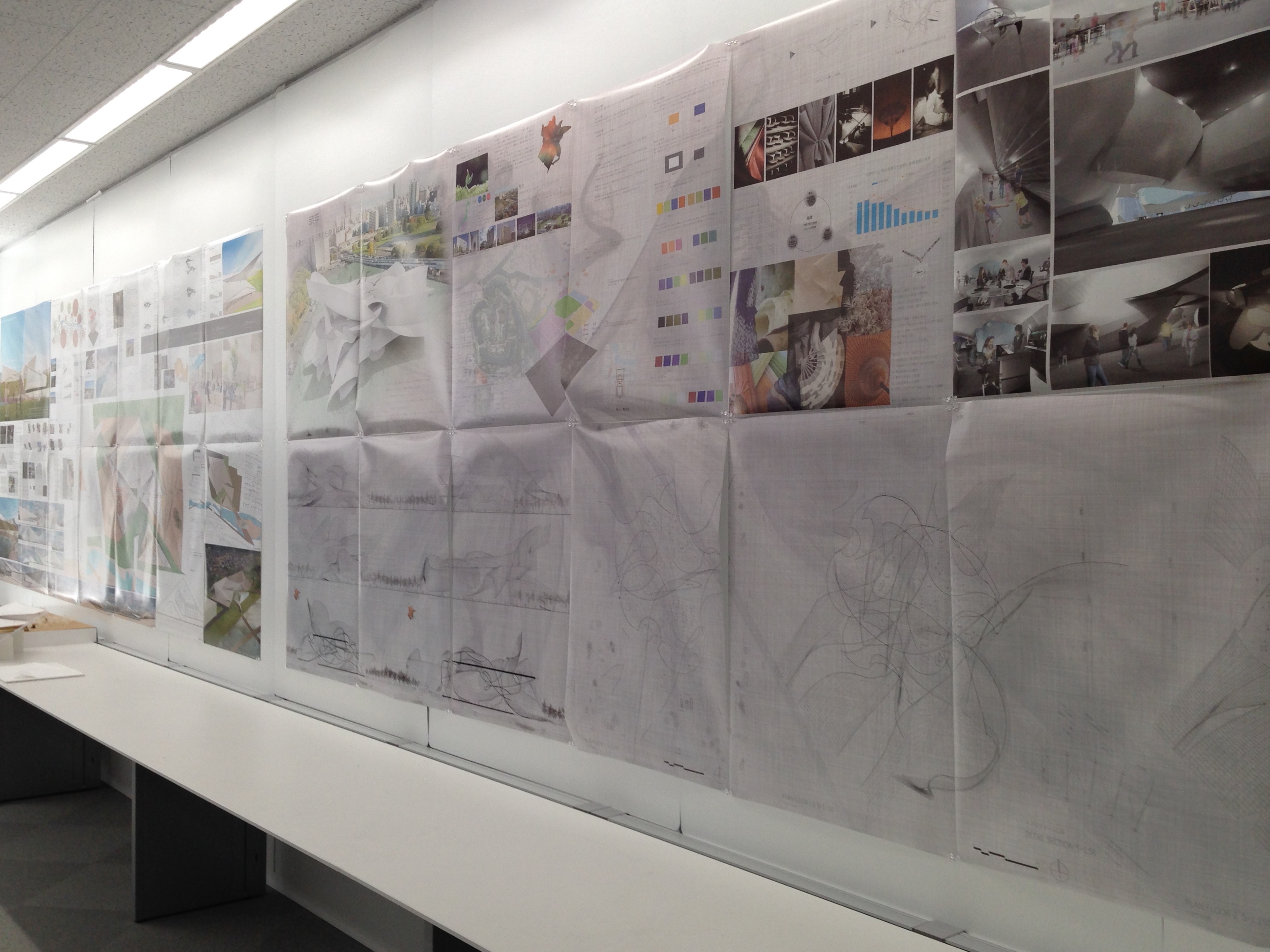

打合せ後、中部大学の19号館 建築資料制作室で行われていました、卒業設計・修士設計作品展(期間:2016.3.23〜4.1)へ立ち寄ってきました.

学内で卒業設計・修士設計作品が展示されるのは、下級生にとって刺激になり大変素晴らしいことだと感心しました.

学部卒業設計については去る2月の講評会に参加させていただき拝見していましたが、今回修士設計の力の入った展示も見ることが出来、良かったです.

進学される方、社会人となる方、皆さん今後、建築の実務者として活躍してくれることを願っています.

ちなみに、スポーツ、プロ野球の例などでは、

「超一流の天才的な名選手は、名コーチにならない」

などと聞きます.

2軍生活から苦労・下積みを経て、何とか1軍に這い上がってレギュラーを獲得し結果を残すようなタイプの選手が、名コーチになったりするそうです.

うまくいかない選手への指導時に、天才的な名選手では「なぜこれが出来ないのか」が、そもそもわからないということなのでしょう.

建築の設計指導の場でも同様の状況があるとすれば、

私はもちろん前者ではないので・・

後者の出来ない人の気持ちがわかる路線で指導力を身につけていきたいところです.

愛知工業大学の時計塔

小雨の中、キャンパス中央の本部棟にシンボリックに建ち、昔と変わらずしっかりと時を刻んでいるように見えました.

大学ごとに建築設計の指導方法など違いもあります.

非常勤講師として、各大学と個々の学生さんのニーズに向き合い、そしてこれまでの実務者としての経験を生かせるよう新たな1年を頑張ってみます!

blog category:大学・教育

other categories

website works「犬山の住宅」写真UPしました

弊社 WEBSITE につきまして

works ページ「犬山の住宅/House in Inuyama」の建築写真および家具写真をUPいたしました.

写真家の小川重雄さんに撮影していただきました.

ご覧いただけますと幸いです.

blog category:犬山の住宅

other categories

豊橋ハリストス正教会

「豊橋ハリストス正教会」(1913年完成)を少しだけ見学してきました.

設計は、建築家・内井昭蔵の祖父、河村伊蔵(愛知県半田市出身)です.

建築は、ロシア正教会の聖堂として建てられたものであり、ビザンティン様式・木造平家建・下見板張り・銅板葺きで、玄関の上部に鐘塔を立ち上げています.

装飾の少ない簡素な建築ですが、木造のハリストス正教会の聖堂として、洗練された完成度の高い建物となっています.

1984年に県指定有形文化財、2008年に国の重要文化財に指定されています.

ちなみにこの文化財指定には、私が学生時代にお世話になりました飯田喜四郎先生(名古屋大学名誉教授、博物館明治村館長、伊勢神宮 第61回式年遷宮 神宮司庁技監営繕部長 ほか歴任)が関わられております.

河村伊蔵は、豊橋と同時期に「白河ハリストス正教会」(1915年)、「函館ハリストス正教会」(1916年 重要文化財)も設計しています.

現代では想像出来ないくらい移動や情報交換に時間が必要な時代に、かなり離れた地域での設計・監理を同時期に複数、いったいどんなやり方で仕事を進めていたのだろうか・・

私は以前、「白河ハリストス正教会」については内部まで見学させていただきましたが、今回豊橋の見学は外部のみです.

思わず調べ無しに立ち寄ってしまいましたので、またいつか内部のドーム天井などを見学したいところです.

聖職者でもあった河村伊蔵から、内井進、内井昭蔵と3代続く建築家DNA・・すごいですね.

建築の設計は、技術的なことだけではなく、やはり深い精神性に支えられているのだと感じてしまいました.

100年間そこに建ち続けている建築・・

長い時間、建築の性能と価値を維持する偉大さを考えると、何だかあまり言葉が出てきません.

自分が関わる建築設計で何が出来るのか、日々少しづつでも確からしいことへ歩みを進めていきたいものです.

blog category:建築視察

other categories

展覧会「岸 和郎:京都に還る」

ギャラリー・間 で 2016年1月28から3月20日まで開催されていた展覧会

「岸 和郎:京都に還る_home away from home」に先日行ってきました。

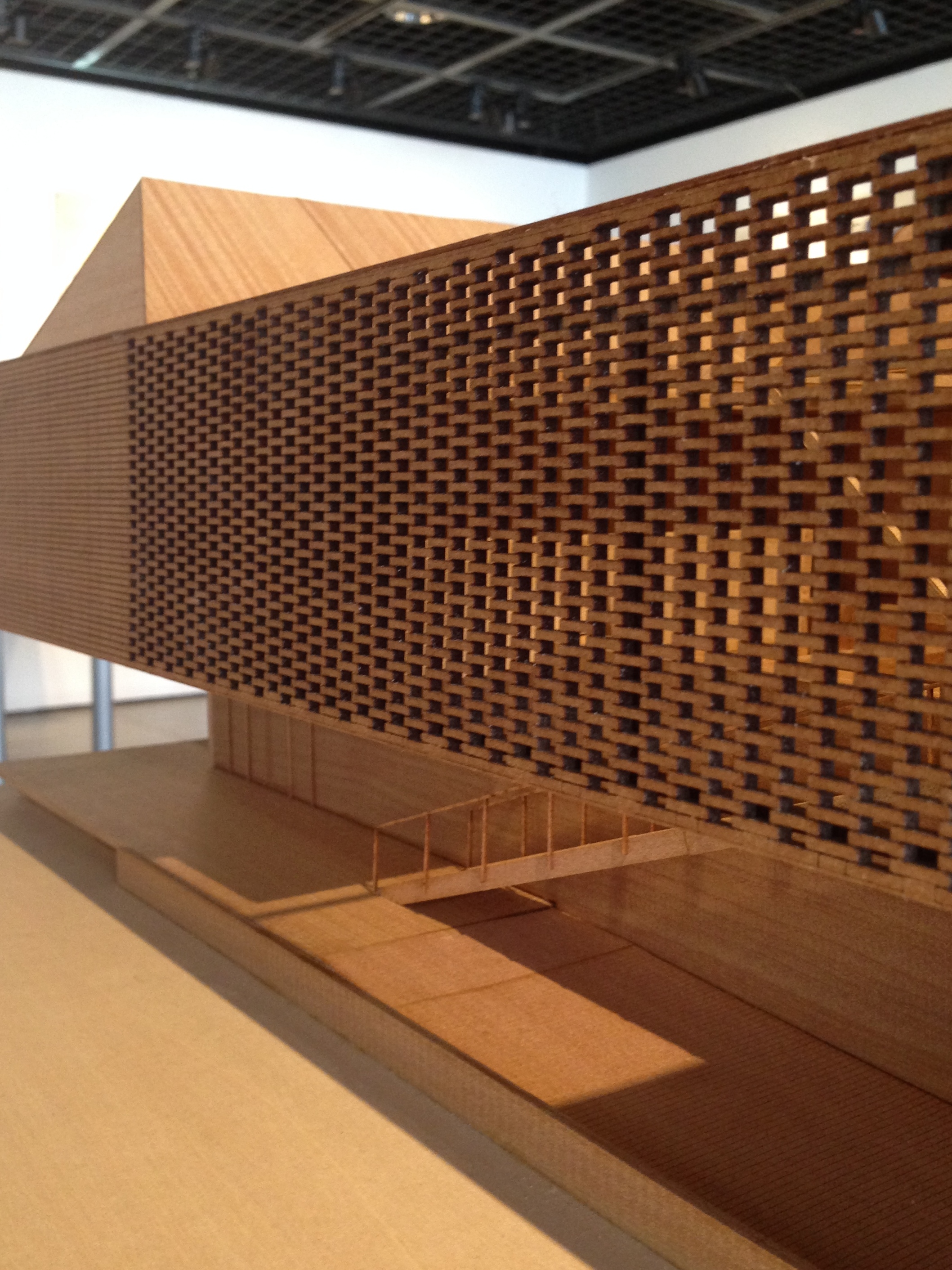

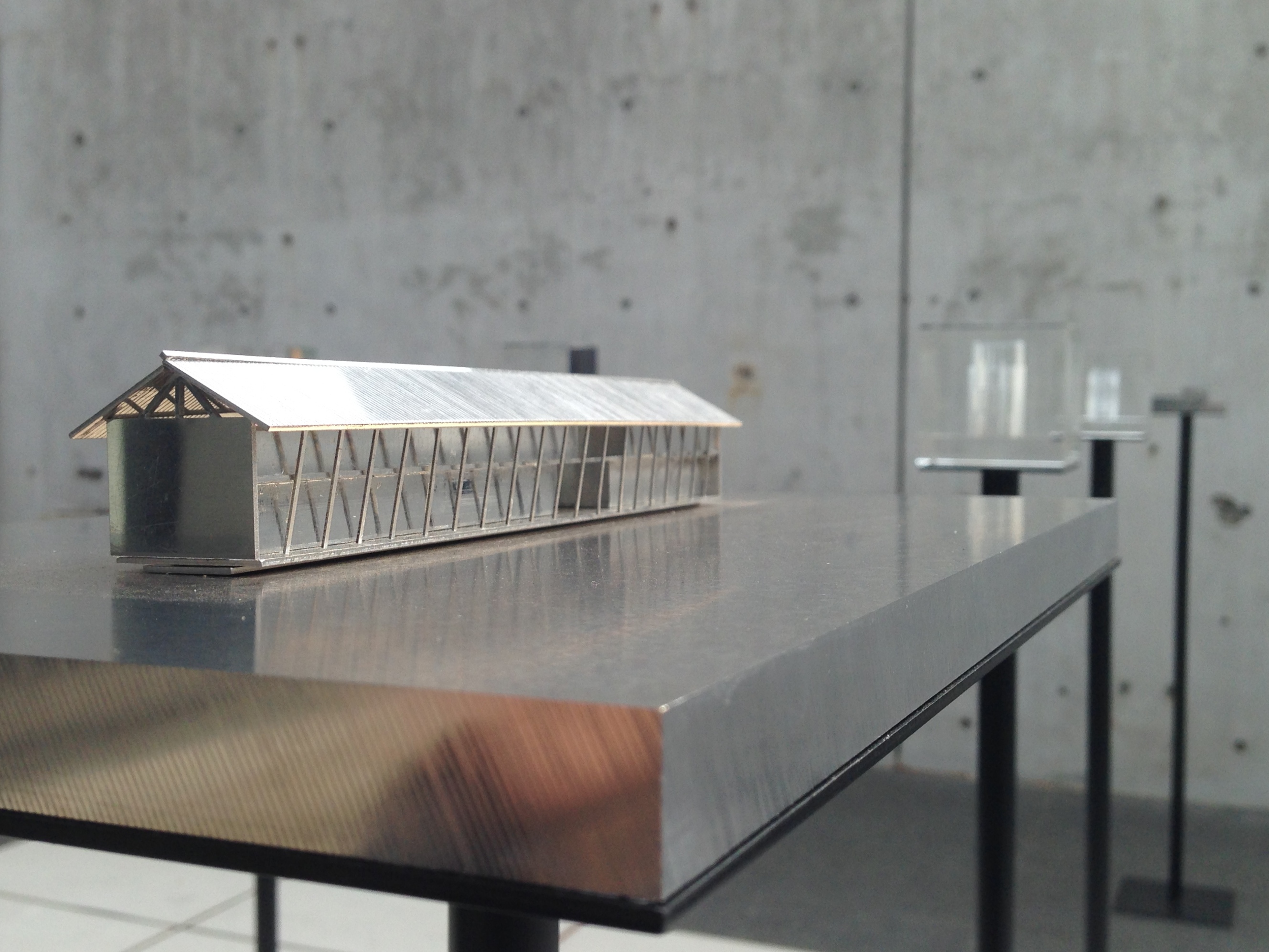

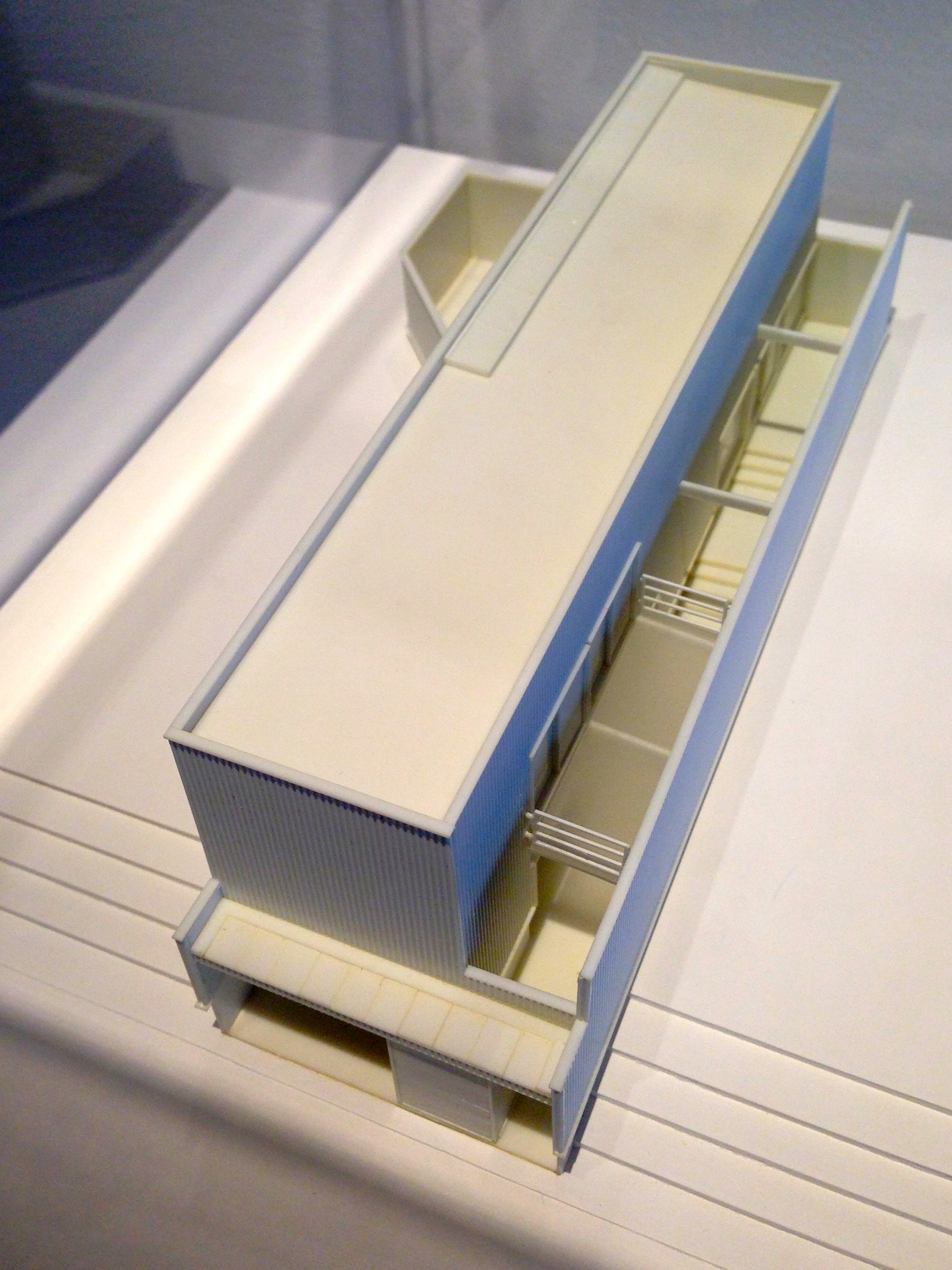

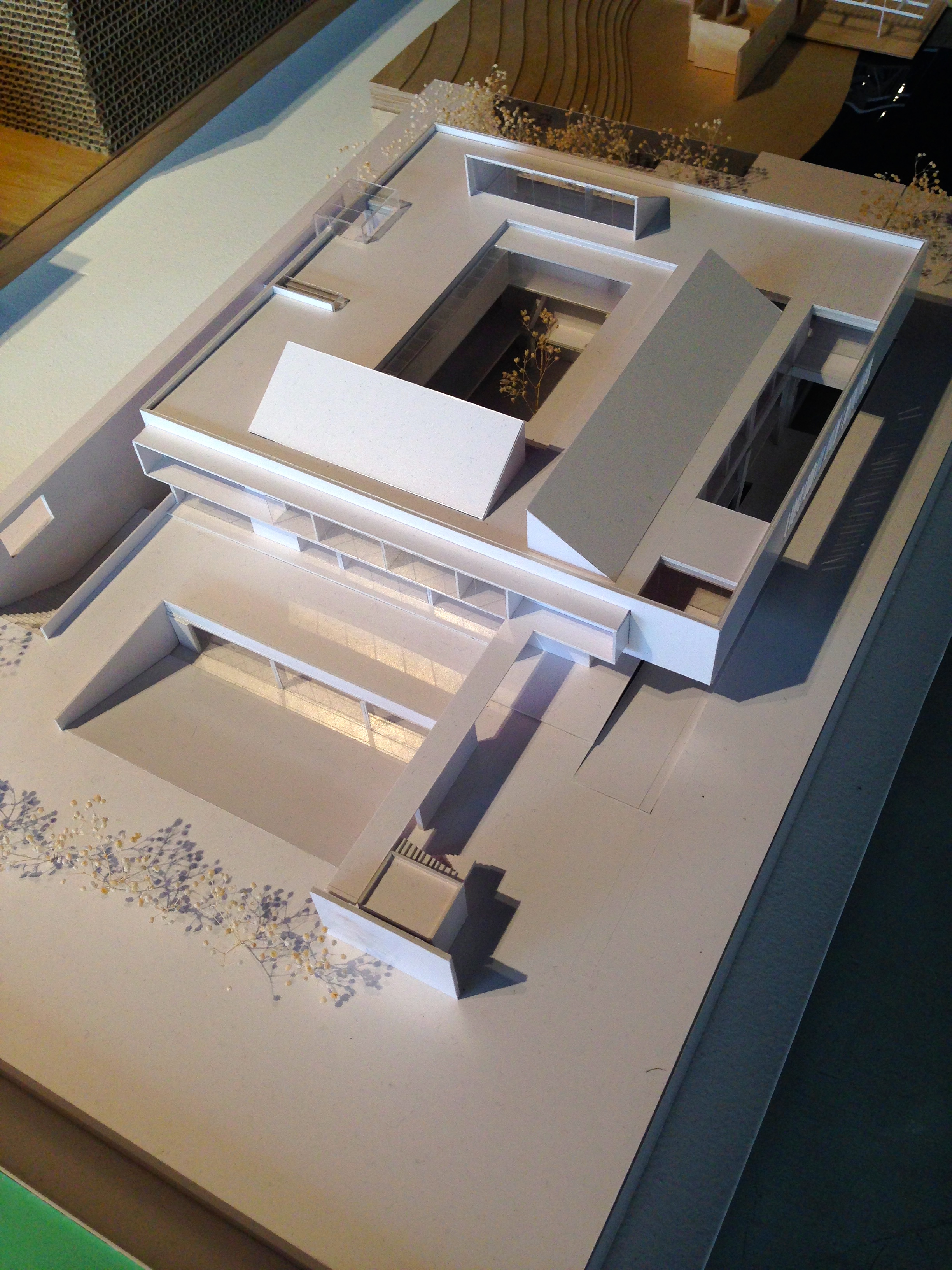

精度の良い、いろいろな表現の模型が拝見出来ることを期待し、足を運びました(今回も娘と一緒です)。

少しだけ振り返ります。

模型素材としましては、木、アクリル、金属、スチレンボード、紙、などが使われていました。

そしてレーザーカッターによるもの、3Dプリンターによるもの、プロの手と思われる仕事、学生の手仕事、といった様々な製作方法の模型が展示されていました。

展示模型の表現方法やサイズは様々ですが、図面を含めた展示物全体の展示の形式については、とても注意深く制御されており、建築家の世界観がうまく出ているなぁと感心します。

先日、展示の解説につきまして

赤坂喜顕さんによる展覧会レポート「動かぬ線」が、公式ウェブサイトに掲載され、拝読しました。

表面的に展示を見て来た自分の視点と違い、

そうか、そういうことなのですね・・とさらに納得。

岸 和郎さんが15年前

同じくギャラリー間で、ドローイングと模型のみでプレゼンテーションされた

「PROJECTed Realities」の展示も、

赤坂さんの「凝集的な“動かぬ線”を展示のコンセプトとして知的に徹底させたもの」

という視点で振り返りますと、当時から一貫していたのだなぁと感じます。

千代田線、乃木坂駅のすぐ近く、ギャラリー間の展覧会は入場無料です。

出展される方、ご準備の苦労を想いますと、これは大変有難いことです。

建築を学ぶ方、また一般の方にも機会があれば、是非気軽に立ち寄っていただき、建築の魅力に触れて欲しいものです。

TOTOさんのこの素晴らしい活動が、これからも続けられますように・・

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

母と娘と、高橋さん

先日、八王子方面に出かけることがあり、全労済情報センター(設計:第一工房 1995年)に少しだけ立ち寄ってきました.

この建築は、hm+architects 伊原みどり が前職で設計および監理(現場常駐)を担当したものです.

第一工房の高橋代表をトップに、現在 武蔵野美術大学の教授でいらっしゃいます布施茂さんが当時の設計チーフを務められたプロジェクトでした.

母と娘、コンクリート打放し柱の前で

「もう20年経つのか・・」

母親として娘をここへ連れてくることなど、

パートナーみどりさんは担当当時、全く想像もしていなかったとのこと.

「お母さんね、ホント大変だったんだよー」

と娘に話しながら建築の外まわりだけ眺め、少し歩きました. 娘には当然「何のこと??」ですね.

(平日であればギャラリー棟のカフェに入れたのですが・・)

一度、外壁補修工事を行ったとは言え、当時の究極的なコンクリートの精度と建築全体の凄みは今も健在でした.

私(洋光)はもし担当しろと言われたら、コンクリートの打放しのことだけでなく色んなところで気絶しそうな・・

普通でない建築です(多分私では無理です).

本当に大変だったんだろうと思います.

とにかく関わった全ての方に頭が下がります・・

今月はじめ、第一工房を長年率いてこられた高橋てい一代表の訃報が事務所OBにも届きました.

(※高橋てい一 の「てい」は青へんに光)

高橋さんは、

外部の方からは「高橋先生」

親しい方には「高橋さん」

特別に親しいごく一部の方からは「ていちゃん」

と呼ばれていました.

事務所スタッフには新人の1年生にも「先生」ではなく「高橋さんと呼ぶように!」

とはじめに教育されましたので、ここでもそう呼ばせていただきます.

私たちは、2人合わせますと30年も第一工房でお世話になってしまい、高橋さんと日々過ごさせていただいたので様々な想いはあります.

建築のことは、半世紀以上第一線でご活躍された高橋さんと、その時々の優秀な事務所の諸先輩方からたくさんの影響を受けました.

本当にありがとうございました。大変永い間、おつかれさまでした.

しかし、建築が命!の高橋さんはきっと今もなお、ゆっくりとお休みになられることはなく、高橋さんが尊敬されていた巨匠と呼ばれる大先輩方とも久々に再会され、建築のことで今まで以上に夢中になってしまっているのだと私は確信しています.

現世に遺された建築には、当然のことながら、高橋さんの建築への愛と執念がしっかりと刻み込まれています.

植栽のことで 母・娘は何やら会話しているようでした.

blog category:建築視察

other categories

設計者の好みが滲み出るところ

建築の設計をされる方は世の中にたくさんいらっしゃいますが、建築の「ある部分」を注意深く見ると、設計者のちょっとしたデザイン的なこだわり、好みや価値観の違いを理解しやすくなります.

それは「建具金物」です.

建築に使用される金属部材全般を建築金物といいますが、中でも扉や窓に取り付けるものを「建具金物」と呼びます. この建具金物は特に設計者のセンスが出ると言って良いでしょう. 機能、デザイン、コストの各要素を総合的に検討することが必要で、何を優先したかったのか、その判断の仕方などが滲み出やすいからです.

今回、設計監理をさせていただきました「犬山の住宅」では、建具金物を専門に製作している「堀商店」という会社の製品をいくつか使っています.

写真は「堀商店」東京新橋ショールーム. 明治23年創業.

現代的なビルが建ち並ぶ中、スクラッチタイル張りの建物には老舗の存在感があります.

製品部材へのこだわり、しっかりしたモノづくりをしていますので、著名な建築家の方が使われることもしばしば.

今回、住宅建主のご主人は一級建築士の資格もお持ちの方ということもあり、本物志向?で建具金物を提案させていただきました.

一部ご紹介させていただきます.

中央の木製玄関扉は、ご夫婦からの要望があって引戸にしています.

堀商店の錠前は、丸穴の「トライデントシリンダー」と呼ばれるもので、ピッキングが困難な構造です.

トレンドに左右されない定番アイテムの1つです. 見た目、どことなく愛嬌もあります.

各パーツ、金属の肉厚がしっかりしており、耐久性も優れています.

玄関内部. なお、ガラス窓の各所にはブラインドが設置されます.

木製ガラス引戸の先端につけるこのような鍵(引戸内締り錠)もあります.

建具に設置する前の、パーツのみの写真. ホワイトブロンズの質感もイイ感じです. 引手兼用としました.

窓枠まわりに鍵の金物(クレセントなど)が無くスッキリします.

そのほか室内のレバーハンドルは、芯からハンドル端まで86mmというコンパクトなもの(LBRシリーズ)を選定しました.

住宅のスケールにしっくりくるサイズです.

シンプルなデザインですが、美しいカーブラインとステンレスの質感には、いつまでも飽きのこない品があります.

かつて建築の設計において金物は、オリジナル設計図面からの特注製作(手作りの一品生産)が基本でしたが、時代と共に機能・生産コストの合理性などから既製品が主流になってきました(今でももちろん特注製作はあります).

よって現代の設計者には、オリジナル製作ばかりを求めず、既製品ならではの価格・クオリティを生かしながら、建築の各部位に最もしっくりと、さりげなくなじむ製品をセレクトする審美眼も求められています. 「既製品だから誰が選んでも同じ?」ということはなく、多岐にわたる建築の部位、異なるメーカーの様々なアイテムを使って全体イメージをちぐはぐにならないように整理するのは、実は腕の見せ所の一つと言えます.

私たち hm+architects は、建物全体のバランスを常に考えて、金物を見せつけるようなコーディネートはせず、「一見普通にありそうでも、何か仕上がりが違う?」という気が付きにくいような小さな配慮を大切に積み重ねていきます.

そして結果的に控えめながらも、どこかエレガントな雰囲気を纏うような建築をつくることが好みと言えます.

そう感じていただけるとうれしいのですが・・

blog category:etc.

other categories

新幹線で

名古屋から乗った新幹線でのこと。

ノートパソコンを開く時は、隣に座る人が居ないと気が楽なので、自由席がすごく空いていると時々ですが席(車両)を移動することもあります。

2人席窓側にはスターバックスのカップを手に荷物多めの女性。

同列3人席は空席だったのでそこへ座り込みました。

ところが発車前に、その女性は手荷物をまとめて私の1列前の座席に移動しました。

ビニール袋をガサガサゴソゴソする音。

何だろうと思いつつ、ふと女性がさっきまでいた座席を見ると、足元にはスターバックスラテ?をこぼしたと思われる大きな溜まりが!

あらー・・・。

ガサガサは、ティッシュでも探してたのかな・・。

ほどなく発車のベルが鳴り、新幹線が静かに動き出しました。

次の瞬間、ラテの溜まりはゆっくりと後ろの席へ、とろーりと変形しはじめて・・

あっ、まずい!

私は思わず立上がって、前列の女性に

「飲み物こぼされましたよね、後ろの方へ流れて大変になります!」

ところが、えぇー! 女性はお弁当を広げてモリモリ食べています。

さっきの音は駅弁のガサガサ?

「私、いつこぼしたのか知らなくて・・」と小声で女性。

「でもそれ、良くないです!」

と私は言って、走ってトイレに。

グルグル巻きのトイレットペーパーを持って来て、こぼしてしまった女性に

「ハイ、これで拭いて!」と手渡し、でもこれだけの紙では明らかに足りなさそうなので、もう一度トイレ車両へ。

ちょうど乗務員さんがいらして「これ使って下さい」と言われ、ペーパータオルの袋ごとストックを受取りました。

他の乗客の方だけでなくて、乗務員さんからも、何かをやってしまったのは私?と思われていたようで・・まぁ仕方ないですが。

結局、こぼしてしまった30歳くらいの女性と、私、乗務員さん、最初に被害を受ける1列後ろに座っていたデザイナーぽい女性、の4人で床を拭いていきます。

思いのほかラテ洪水は伸び、さらに4列くらい後ろまで影響がありましたが何とか収束させられ、どなたも怒りだすような方がいなくて助かりました。

日本の皆さんクールですね。

こぼしてしまった女性からは小声で「ありがとうございました。」と一言。

良かったのかな・・

その後、ノートPCを出すも、作業はあまりはかどりませんでした。

いつも通り新横浜で降り、帰宅しました。

blog category:etc.

other categories

小雨の江ノ島

小雨の降る中、家族3人で江ノ島へ行ってきました。

日曜日、娘が海が見えるところへ行きたいというので、あまり下調べもせず、自分も行ったことのなかった江ノ島へ。

インターネットではLONCAFEというお店がヒットし、日本初フレンチトースト専門店だと書いてあるのでそこへ向かってみることにします。

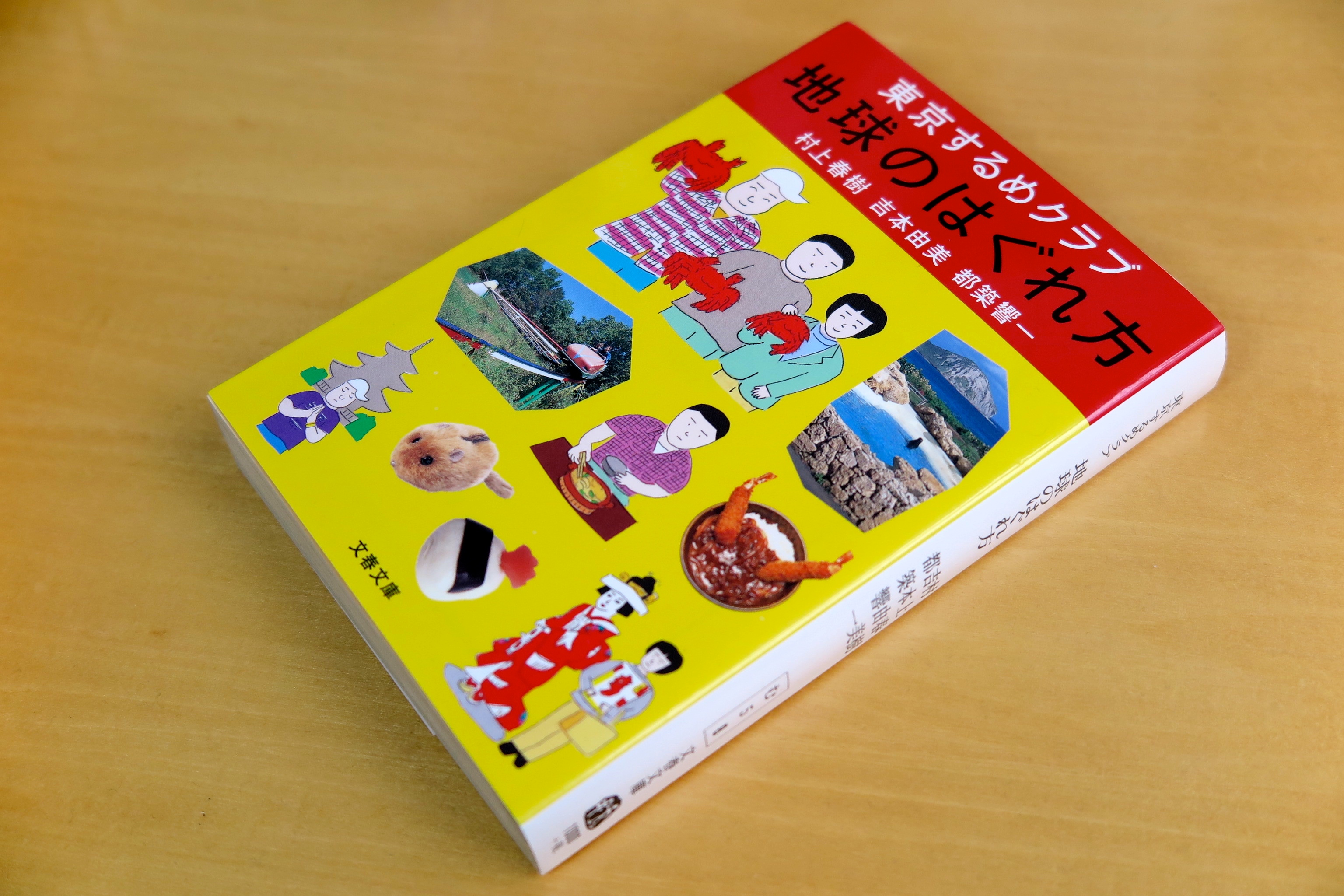

1時間ちょっと車を走らせ、駐車場に車を停め、山の上?にあると思われるCAFEへ向かいますが、途中かなりの段数の階段を足で上っていくか「エスカー」という謎の有料乗り物にするかで、エスカーを選択。大人1人片道360円。内容は頂上まで屋根付きのエスカレーターが3カ所に分かれているだけで、地下鉄大江戸線乗換え等で使う長めのエスカレーターよりずっと短く苦笑い。カメラを構える気持ちにならず写真はありません。これ、どこかで書いてあったような・・そうか、「地球のはぐれ方」村上春樹・吉本由美・都築響一 著 に江ノ島の記載があったはず。帰ったら確認してみよう。

有料展望タワーには目もくれず、ただカフェで休憩すればよいつもりでしたが、見つけたLONCAFEは建物ごと頂上の有料公園内に建っていました。エスカー使ってここまで来たのだからと入園料を払ってカフェへ。オフシーズンの小雨だから人も少ないかと思っていたのにほぼ満席状態。テラス席に座るも当然曇天の景色。

いろいろ・・・の感じで、パートナーみどりさんのテンションが下がっていきます。

この観光地の地形を生かした連続課金システムに、むしろ感心。何かを学んで帰ろう。

帰りには、建築モードになるつもりで、まだ新しいH26年6月〜の「湘南港ヨットハウス」設計:ヘルム+オンデザインパートナーズ に立ち寄ります。江ノ島頂上から見えた、うねる白い屋根の施設は、江ノ島全体を覆う昭和な空気感とは明らかに異なる、開放的な現代建築です。コンクリートの曲面屋根を細い柱で支え、ガラス窓を多用して全体を軽快に見せています。大きな曲面屋根にはところどころ切り込みが入り、ハイサイドライトを設けているのが構造・設備・造形的にも特徴となっています。建築全体は大変意欲的で大胆な構成で、いつでも誰もが立ち寄れる「みんなの広場」というコンセプトの施設が実現していました。

建替え前の谷口吉郎・山田水城設計の大屋根施設はどんな内部空間だったのか、少し気になりつつ・・

帰り途中、湘南T−SITEに立寄り、「パンとエスプレッソと」でコーヒーブレイク。ここでは辻堂にあるスペシャリティーコーヒー店「27コーヒーロースターズ」の豆で入れたコーヒーもいただけます。お店の雰囲気はT−SITE内なので表参道店とは異なりますが、最後にようやく少し落ち着いた気分になって、安全運転で帰ることができました。

江ノ島についての詳しい解説は「地球のはぐれ方」文春文庫のp315〜p368をご参照下さい(10年くらい前の取材情報だと思います)。以前からあるお店の雰囲気などには、そうか、そういうことだったなぁ、と後から納得。

書籍の中で、村上さんも「要するにあんまりやる気がないんだよね」とか、吉本さんも「客が求めていることが全然見えてないところがいいの」とかおっしゃっています。現地を訪れて、島全体に潜む不思議な空気、村上さんがおっしゃる「やる気のブラックホール」の一部を感じることが出来ました。

ポロシャツの襟を立てたような白い清潔なイメージの「湘南港ヨットハウス」が今後、この抗い難い旧来の江ノ島の磁場に対して、どんな好影響を与えてくれるのか、建築の持つ底力のようなものを見てみたい気持ちにもなった1日でした。

blog category:建築視察

other categories

建築写真撮影

建築写真撮影「犬山の住宅」2016.3.1

昨日、引渡し前のクリーニングを終えたばかりのタイミングで建築の写真撮影をしていただきました。

写真家は小川重雄さんです。これまで国内外の優れた建築写真を多数撮影されてこられた素晴らしい建築写真家です。今回小さな住宅の撮影ではありますが、前職時代これまで3度ご一緒したこともありましたので、ご相談させていただきました。何とか日程のご調整をいただき撮って下さいました。

設計から現場管理を経て、ようやく建築を引き渡すことができるタイミングで撮影に立会いますと、毎回とても晴れやかな気持ちになります。

もし私の娘が成人し、嫁いでいく最後の瞬間に晴れ姿を写真におさめていただくとしたら、少しでも娘らしさ、魅力を写真に表現して下さる方に撮影してもらいたいものです。

私は勝手ながら、そうした想いを建築の撮影時にも感じてしまいます。今回、私たちの独立後最初の住宅ということもあり、つい背伸びをしてご多忙中の小川さんにお願いしてしまいましたが、撮影していただけて本当に嬉しく、そして楽しかったです。撮影後、何とも言えない幸福感に浸ってしまいます。

写真撮影には、天候や光の状態を気にするだけでなく、建築の細かな部位にも配慮が必要です。そのため、撮影時には設計者(設計担当者)が撮影補助として出来るだけのお手伝いをします。建具の開閉を写真の内容によってその都度変えたり、窓の向こうに見える目障りなものをちょっと動かしたり、自分の立ち位置によってガラスに映り込まないように気をつけたり・・

撮影中、一時雪が舞う状況もありましたが、何とか天候も回復し無事撮影を終えることが出来ました。

寒い中、丁寧に撮影して下さいまして小川さん、本当にありがとうございました。

写真の出来上がりがとても楽しみです。

撮影補助の合間に、私なりにちょっと面白いなと感じて撮ったものをblogで少々UPしてみます。三脚無しの手撮りスナップ写真ですが、自分のメモとして記録しておきます。

3人家族の窓

光のレイヤー

コンクリート床に浮かぶ月のよう?

blog category:犬山の住宅

other categories

オープンハウス 無事終了しました

オープンハウス「犬山の住宅」2016.2.27-2.28

2月最後となる週末の2日間、天候にも恵まれ「犬山の住宅」のオープンハウスを無事終えることができました。

これまで建設中の現場だったのに、オープンハウスの2日間は、いらっしゃった方々があちこち自由に動いて見てまわる景色に一変し、建築がこれまでよりも少し生き生きしているように見えました。人の動きが建築に奥行きを与えてくれているようで、何だかとても嬉しく感じました。

富山、京都、静岡といった遠方から友人が見に来てくれたり、なかなか会えなかった友人にも20年振りに顔を合わすことが出来たり、諸先輩方から励ましのお言葉を頂戴したり・・

オープンハウスの本来の目的が何なのか把握できていないような気がしますが、とにかく初めてオープンハウスを開催させていただき、私たちにとりまして、とても有難い機会をいただいたのだと身にしみる2日間でした。

機会を与えて下さった建主様と、ご興味を持っていただき足を運んで下さった全ての皆様に、感謝申し上げます。

blog category:犬山の住宅

other categories

完了検査「犬山の住宅」

完了検査「犬山の住宅」

建築確認審査機関の検査官立会のもと、住宅の完了検査が無事終わりました。法令手続き上は大きな区切りとなりますので、やはりホッとする瞬間です。

検査済証も即日交付可能とのことで、建主様の各種手続きにもスムーズに対応することができました。

建築では各所木製建具、内部の造作家具、照明も設置され生活のイメージが膨らんできました。間接照明の光は設計で想定した通り、勾配天井にバウンスし優しく広がります。調光可能なため様々な生活シーンに合わせライティング演出が可能となります。

残り1週間で、外構植栽工事および一部の手直し工事をまとめ、2/27〜2/28のオープンハウスに備えたいと思います。足を運んで下さるご予定の皆様、お待ちしています。

blog category:犬山の住宅

other categories

卒業設計審査会

愛知工業大学建築学科 卒業設計審査会

開催日:2月18日

本年度、愛知工業大学に非常勤講師として1年間お世話になり、学生の設計課題の集大成とも言える卒業設計の審査会にはじめて参加させていただきました。

設計を直接指導を担当した学年ではなかったことや、29作品をすべて審査するには全体の時間がかなりタイトであったことなど、頑張って読み込みを試みるも審査の形式に不慣れだったことも手伝って、評価するのははなかなか難しいものでした。

個人的な印象としては、3次元ソフトで画くCGを用いたグラフィカルなプレゼンテーションに力を注いだ方が多く目を引きましたが、一方で模型に十分エネルギーを割けなかった学生さんも見受けられました。社会性のあるテーマ設定と、そこから課題を建築的にどこまで掘下げていけるかが最大のポイントだと思われますが、うまくまとめることが出来た方も、不十分な方もまちまちでした。ただ皆何かしらの葛藤の跡が見て取れ、それぞれこの経験が必ず社会に出た後に生かされるものと期待が膨らみ、私も刺激をいただきました。

愛工大の池に映る本部棟.

清水建設さんの設計施工で、大学の顔となるの建築です。数十年の時を経てなかなかいい存在感・雰囲気を出しておりました。

blog category:大学・教育

other categories

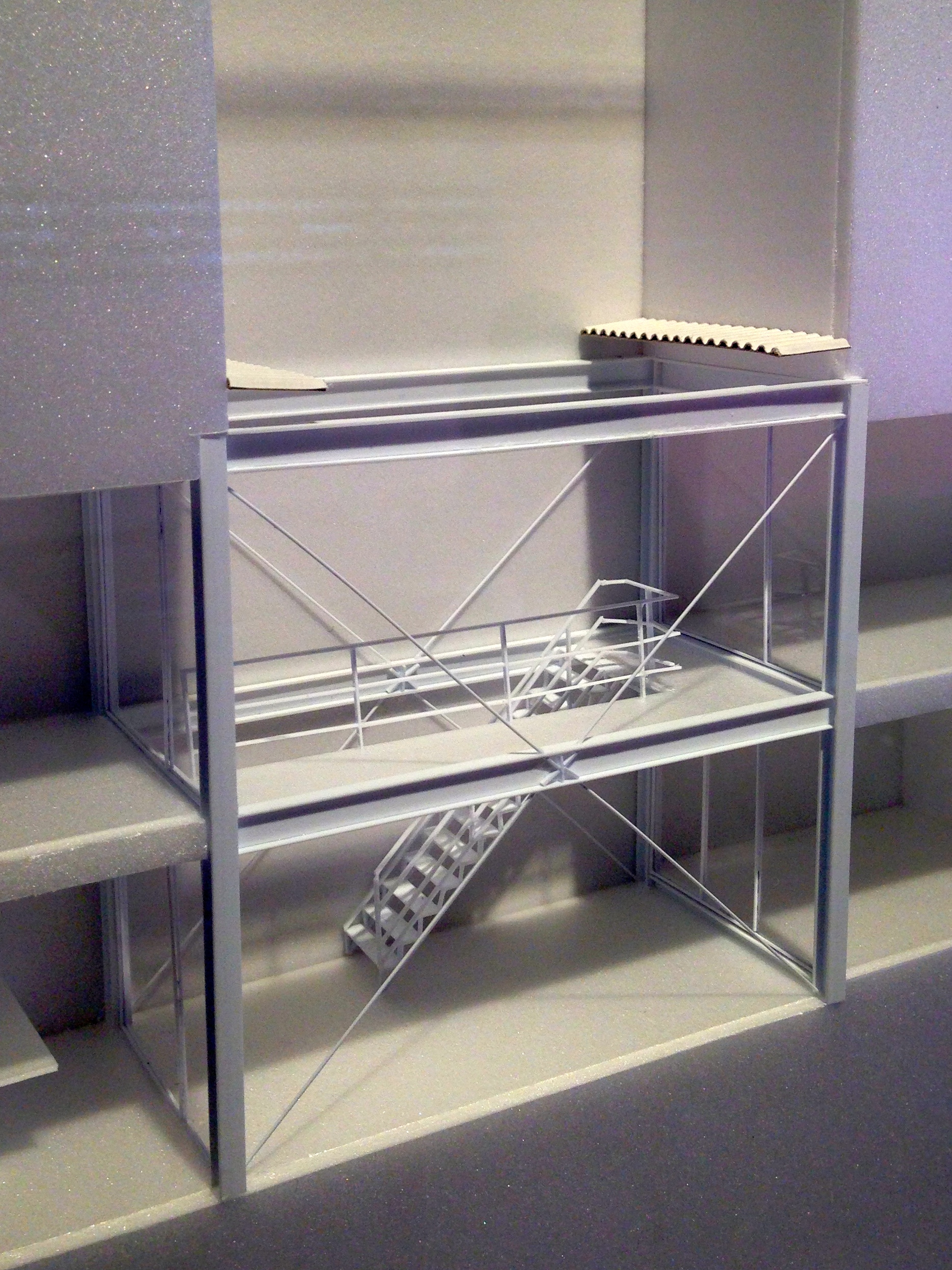

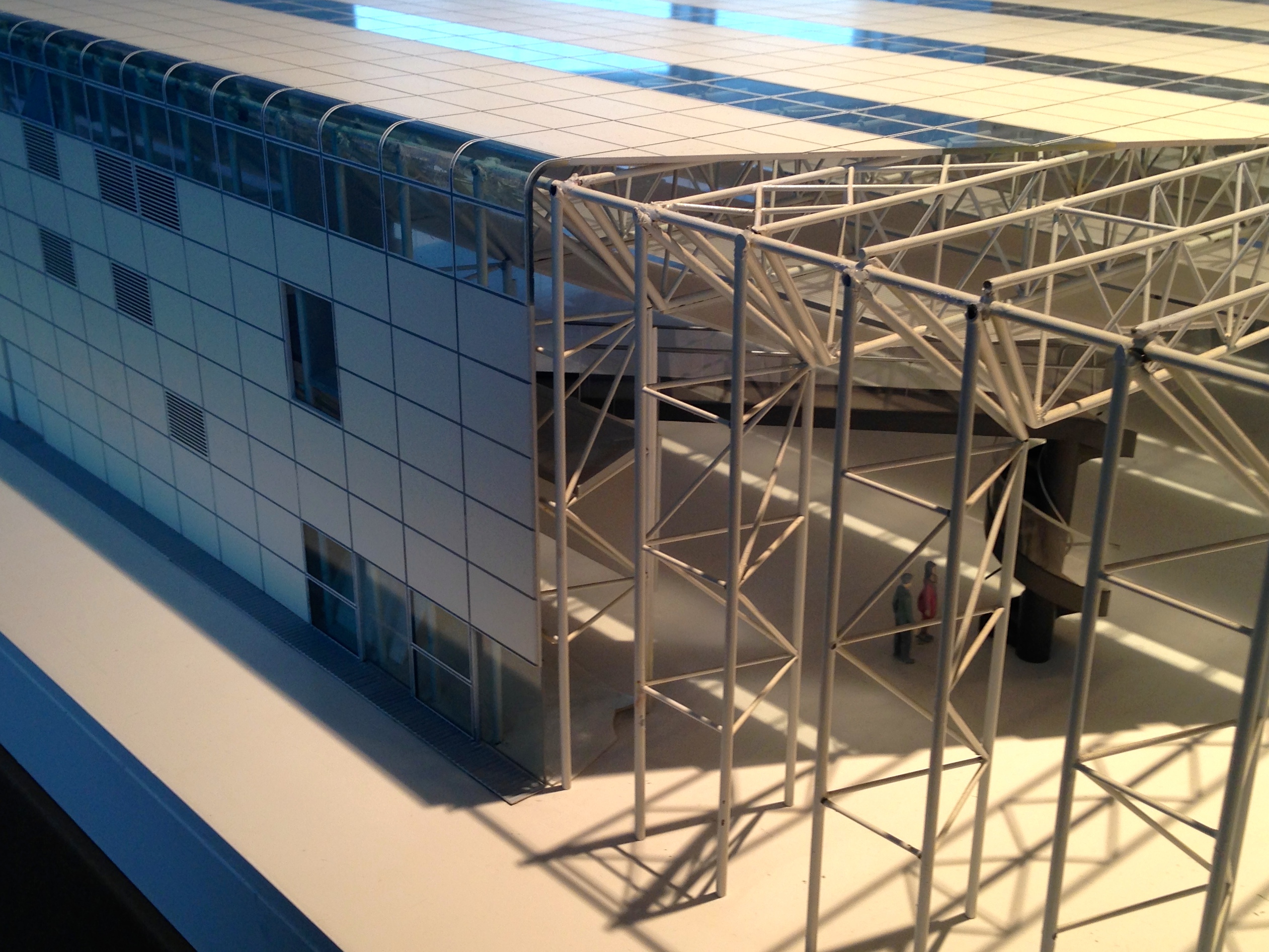

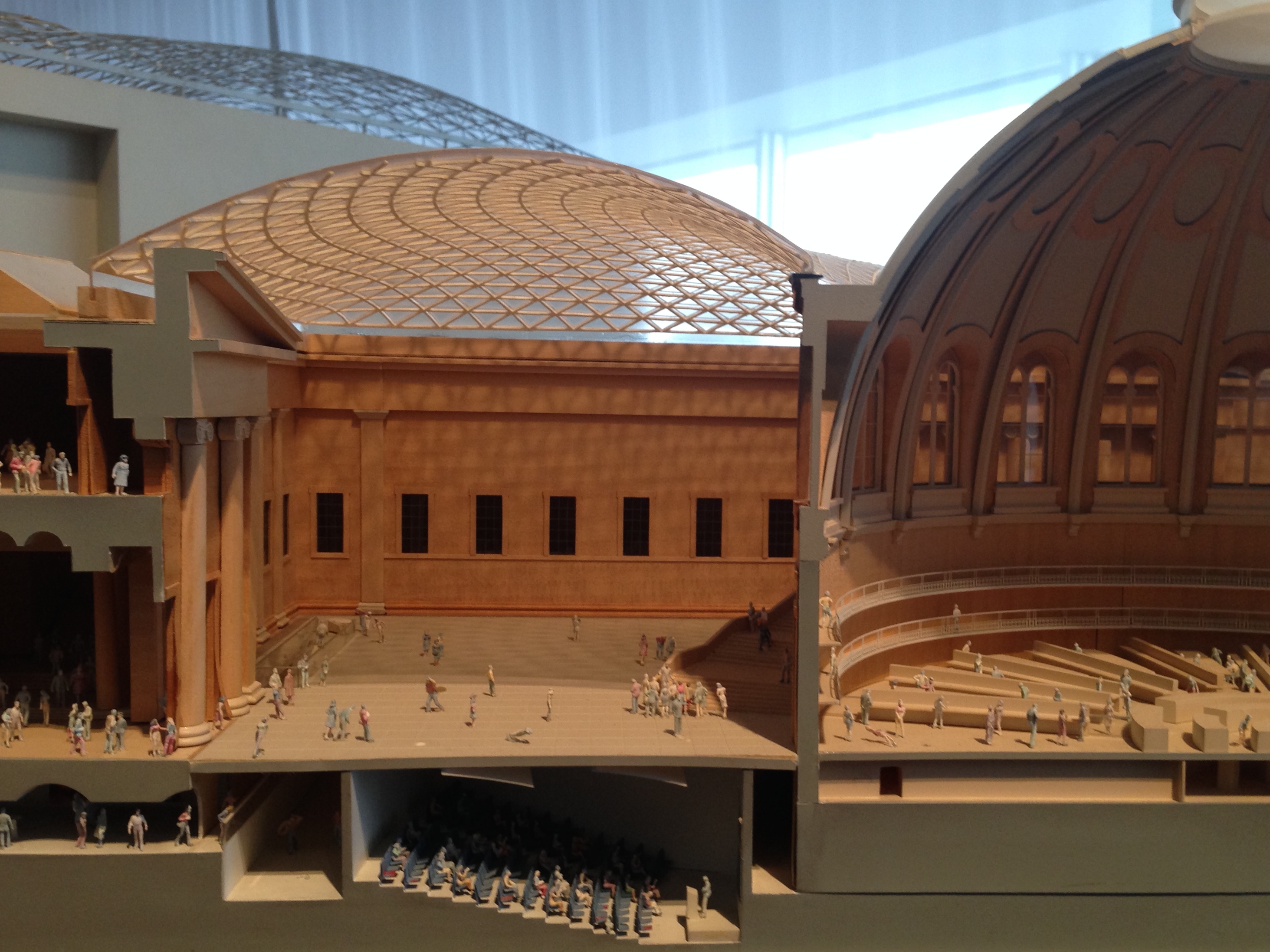

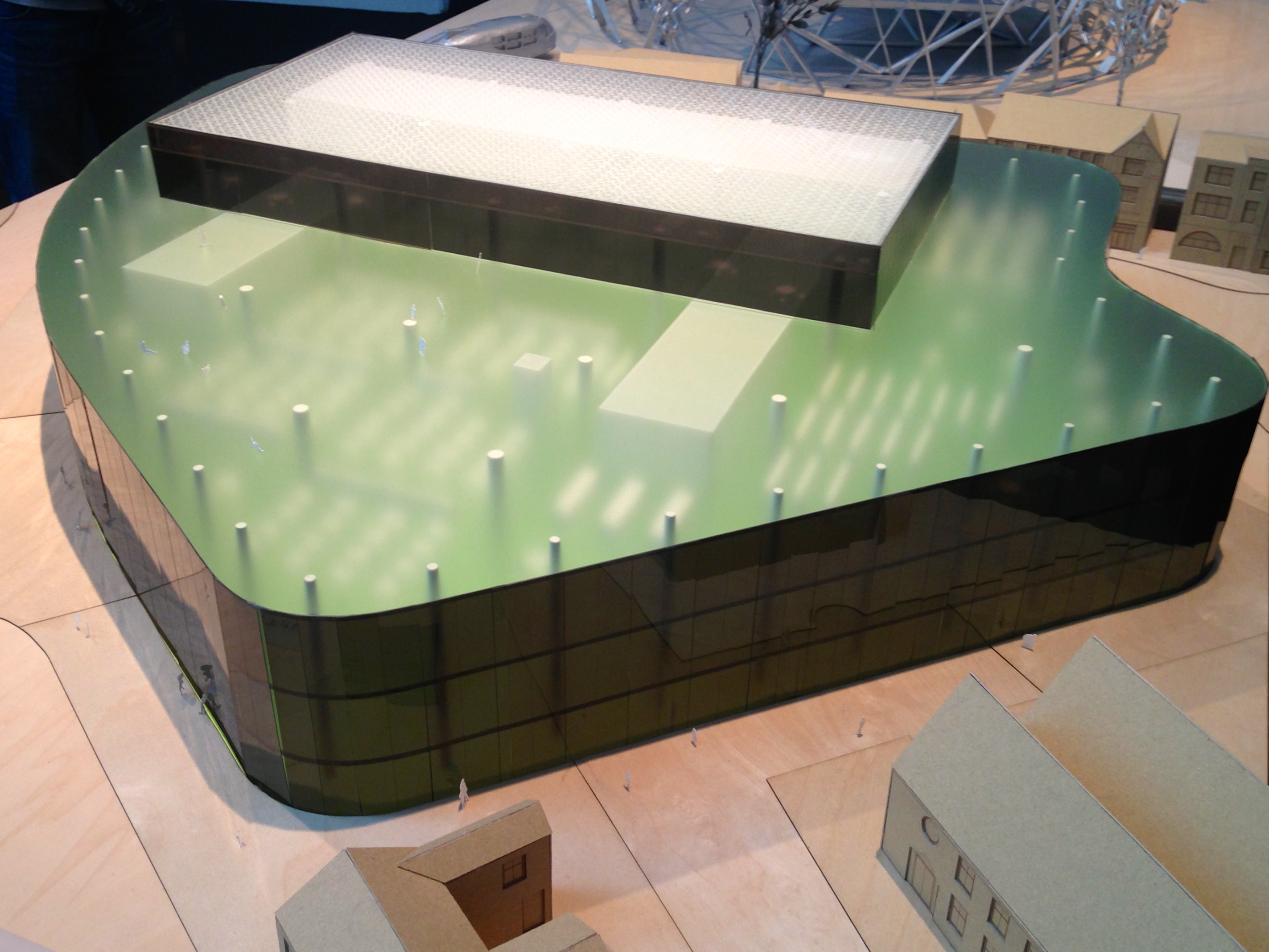

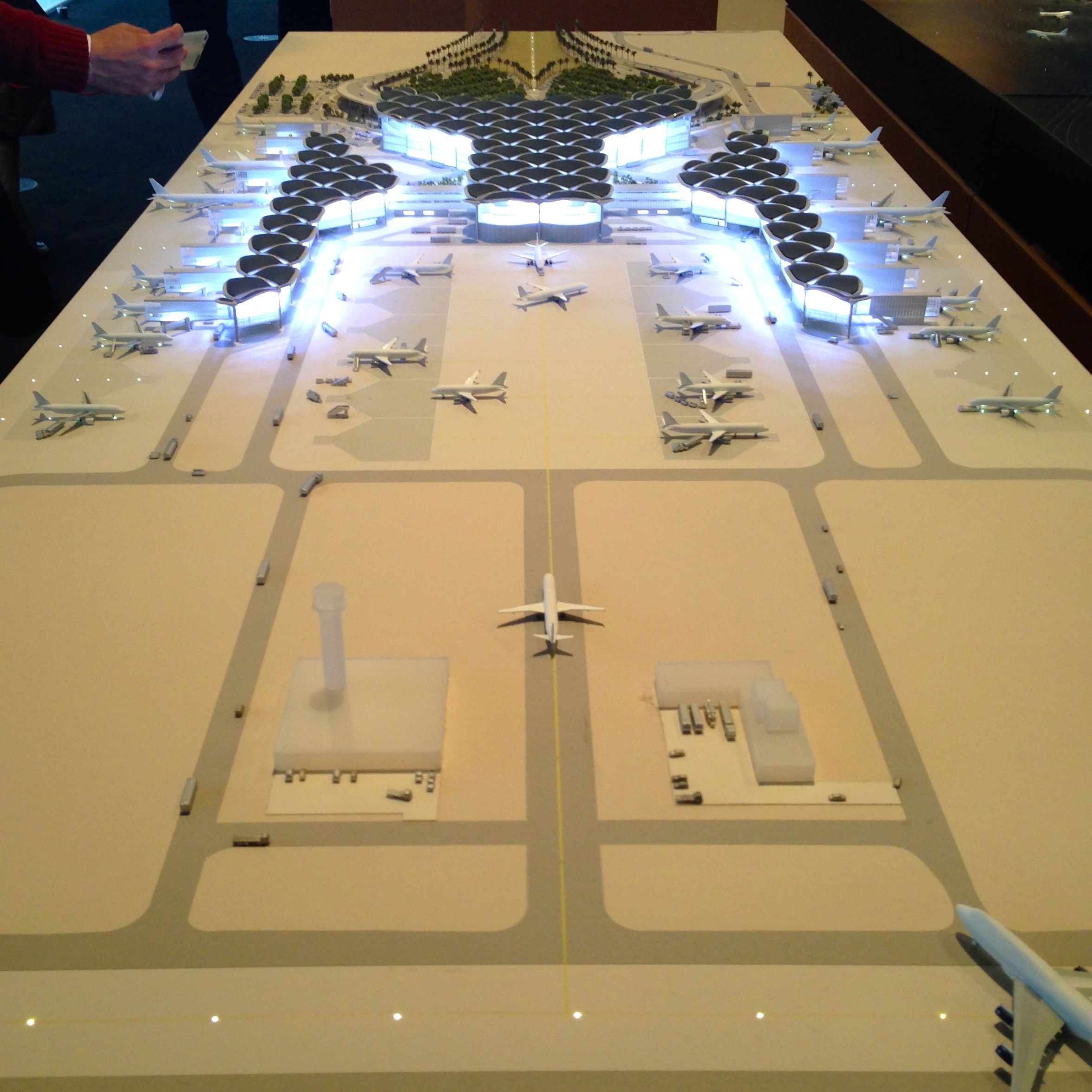

フォスター+パートナーズ展:都市と建築のイノベーション

森美術館で2016.2.14まで開催

先日、家族3人で見てきました。

模型多数と期待し、見て表現など(自分のスキルUPと学生指導のため)参考にしようと思っていたのですが、クオリティが違い過ぎでしたー!

やはり世界トップレベル、各技術チームには全く隙が無いように見えました。

会期が修了しましたので、10枚程写真UPしておきます。

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

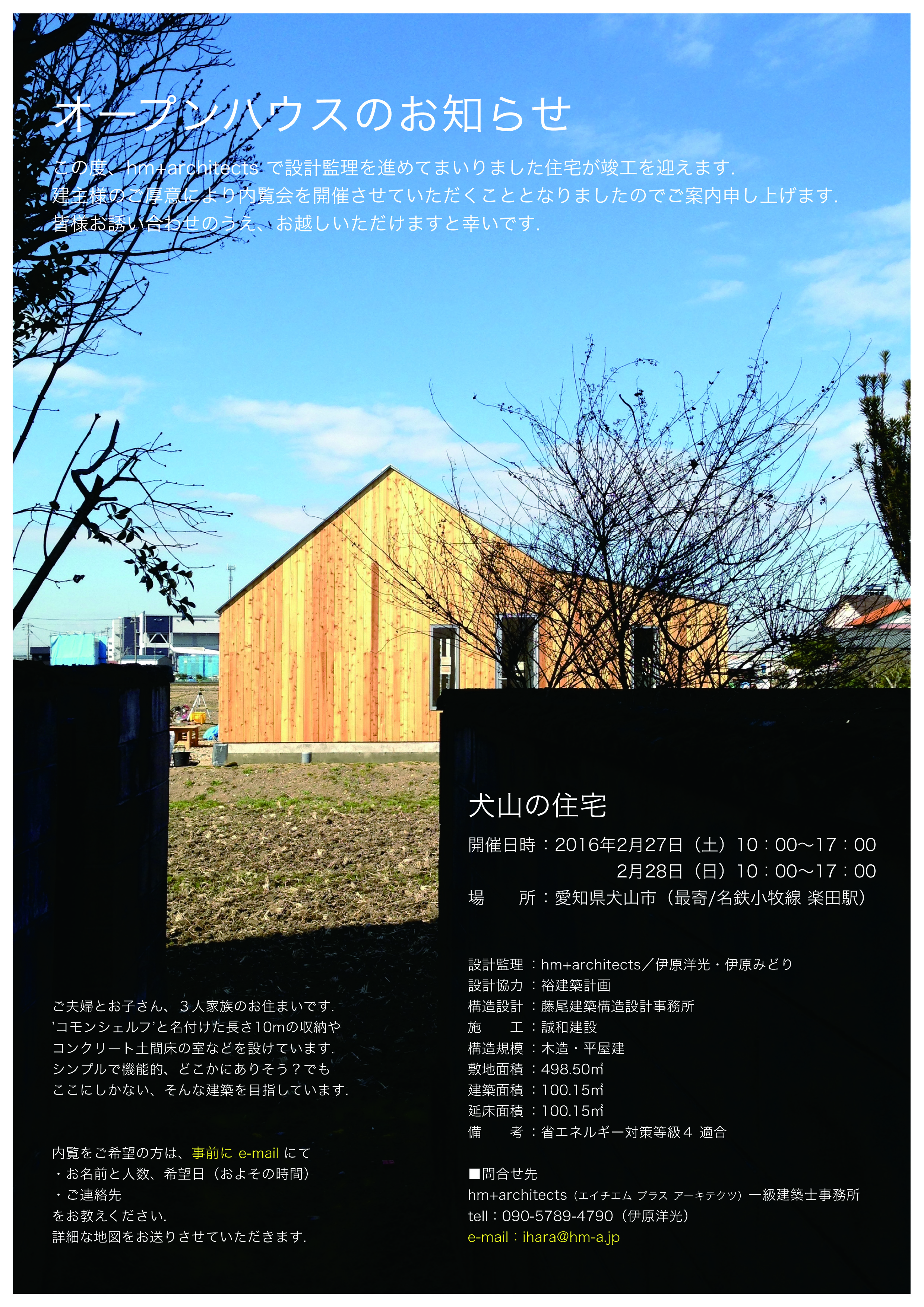

オープンハウスのお知らせ

この度、hm+architects で設計監理を進めてまいりました住宅が竣工を迎えます.

建主様のご厚意により内覧会を開催させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます.

皆様お誘い合わせのうえ、お越しいただけますと幸いです.

犬山の住宅

ご夫婦とお子さん、3人家族のお住まいです.

’コモンシェルフ’と名付けた長さ10mの収納や、コンクリート土間床の室などを設けています.

シンプルで機能的、どこかにありそう?でもここにしかない、そんな建築を目指しています.

開催日時:2016年2月27日(土)10:00〜17:00

2016年2月28日(日)10:00〜17:00

場 所:愛知県犬山市(最寄/名鉄小牧線 楽田駅)

設計監理:hm+architects

伊原洋光・伊原みどり

設計協力:裕建築計画

構造設計:藤尾建築構造設計事務所

施 工:誠和建設

敷地面積:498.50㎡

建築面積:100.15㎡

延床面積:100.15㎡

規模 :地上1階

構造 :木造

内覧をご希望の方は、事前に e-mail にて

・お名前と人数、希望日(およその時間)

・ご連絡先

をお教えください.

詳細な地図をお送りさせていただきます.

■問合せ先

hm+architects(エイチエム プラス アーキテクツ)一級建築士事務所

tel:090-5789-4790(伊原洋光)

e-mail:ihara@hm-a.jp

URL:http://hm-a.jp

blog category:犬山の住宅

other categories

犬山の住宅[建設中]

地鎮祭

基礎工事開始

地盤は良好です. 支持層まで砕石置換を行い建築のコンクリート基礎をつくります.

上棟式

夏から秋は、田んぼの中に住宅が浮かぶような景色となります.

架構

木造の全体フレームの一部に鉄骨補強を行うハイブリッド架構です.

内装工事

路地のような内部動線の全面に 長さ約10mの壁面収納が設置されます.

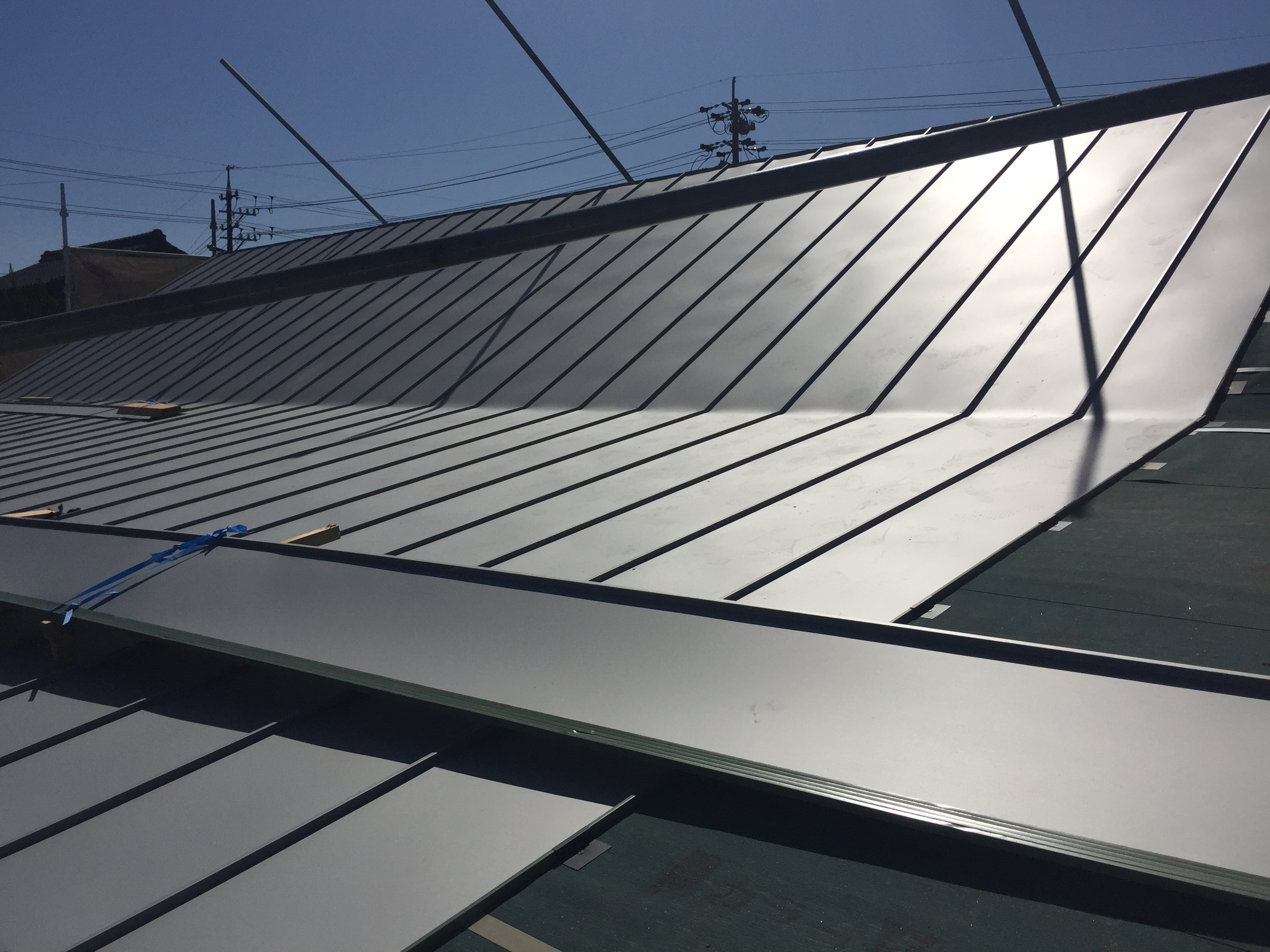

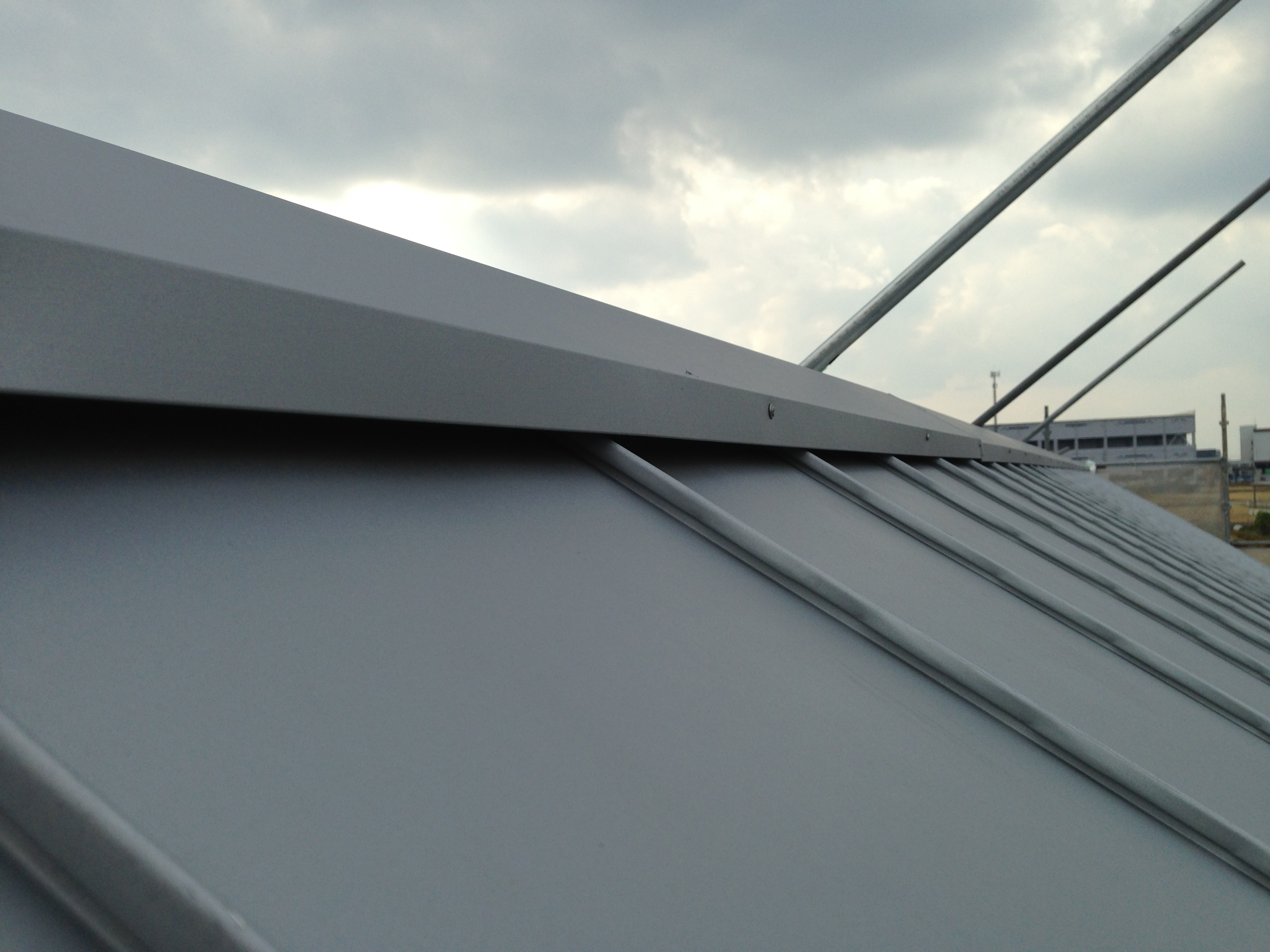

屋根鈑金工事

屋根鈑金工事

ガルバリウム鋼板屋根. 折れ部でジョイントをつくらずシームレスに仕上げます.

換気棟

軒先から屋根下地の垂木で通気を確保し、屋根頂部で排気する換気棟を設けています.

外装工事

外壁は、レッドシダー(t=18mm)縦羽目板張り. 下地には通気胴縁を採用. 外壁面でも通気を確保し居住性への配慮としています.

間もなく竣工を迎えます. オープンハウス(内覧会)へ参加ご希望の方は、お気軽にご連絡ください.

犬山の住宅

所在地 愛知県犬山市

主要用途 住宅

設計監理 hm+architects

伊原洋光・伊原みどり

設計協力 裕建築計画

構造設計 藤尾建築構造設計事務所

施工 誠和建設

敷地面積 498.50㎡

建築面積 100.15㎡

延床面積 100.15㎡

規模 地上1階

構造 木造

備考 省エネルギー対策等級4適合

blog category:犬山の住宅

other categories

白河市立図書館 /Shirakawa Public Library

設計:第一工房(前職) プロジェクトチーフとして設計監理を担当

Shirakawa Public Library

白河市立図書館

2006年のプロポーザルコンペ1等。

JR白河駅の脇、小峰城の城郭エリア端部に建つ図書館である。城下町としての景観に配慮し勾配屋根(鉄骨張弦梁構造)を採用。機能的で明快なプランとしながらも曲面天井や光の演出などで内部空間に変化を与え、各コーナーを特徴付けている。

地域のコンテクストを意識して開口部を定め、季節・時間の変化を感じられる滞在型の図書館となること、開放的なランドスケープとして市民に開かれた活動・交流の場となることを目指した。

所在地 福島県白河市

主要用途 図書館

設計監理 第一工房(担当/伊原洋光)

構造設計 Arup

設備設計 環境エンジニアリング

サイン 氏デザイン

ランドスケープ カネミツヒロシセッケイシツ

照明コンサルティング Arup

監理 ふくしま市町村建設支援機構

施工 県南・三金JV 車田・白河JV 山田・白河JV

敷地面積 22,119.05㎡

建築面積 2,909.44㎡

延床面積 3,904.75㎡

規模 地下1階・地上3階

構造 RC造・S造

受賞

第33回 東北建築賞(作品賞)

第30回 福島県建築文化賞(正賞)

平成23年 照明普及賞

第3回 建築コンクール(優秀賞)

第46回 SDA賞(入選)

掲載誌

GA JAPAN 169 2021.03-04

ソトコト 2013.05

JA84 YEARBOOK 2011 2011.12

ディテール 191 2011.12

建築技術 2011.11

日経アーキテクチュアSPECIAL 2011.10.10

日経アーキテクチュア 2011.09.25

GA JAPAN 112 2011.08-09

新建築 2011.09

YouTube動画 新建築 2011年9月号 WEB連動企画

photo:Shigeo Ogawa

※第一工房 法人著作管理者の許可を得て写真掲載しています