Author Archive

オリジナルのフォトアルバム

設計させていただきました最新の住宅事例「豊橋の住宅/House in Toyohashi」のフォトアルバムが先日、完成しました。

このアルバムをクライアントご家族に見ていただくのも、私たちの楽しみの1つです。

hm+architects では設計〜現場監理を行ないました後、建築の写真撮影をさせていただいております。そしてその写真データを弊社でレイアウト・編集し、1冊のオリジナルのフォトアルバムとして製作(製本は外注)しています。アルバム自体は販売目的のものではありません。

建物ごとに異なり、当然ながら世界に1つしかない建築写真アルバムが出来上がることになります。撮影後に少々作業のお時間をいただき、まとめています。

blog category:etc.

other categories

works「豊橋の住宅」写真をUPしました

worksページに「豊橋の住宅/House in Toyohashi」写真をUPしました!

伸びやかな空間で緑を楽しむことができる住宅です。

写真家の小川重雄さんに撮影していただきました。

よろしければ こちらよりご覧いただけますと幸いです。

blog category:豊橋の住宅

other categories

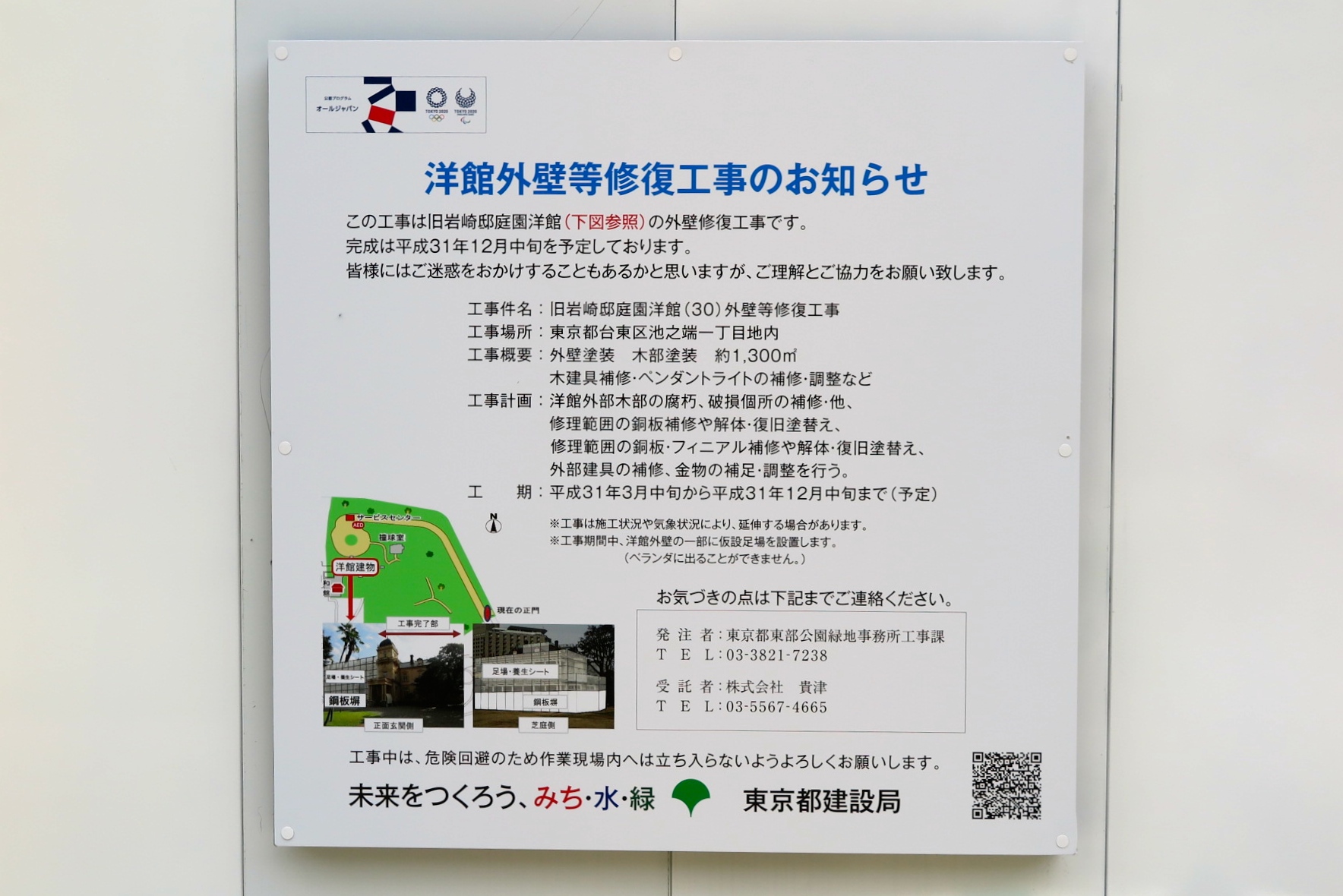

旧岩崎邸庭園/スリーダイヤ

国の重要文化財に指定されています「旧岩崎邸庭園」について

写真は、「三菱財閥岩崎家本邸」として明治29(1896)年に完成した建築です。

設計は、日本の西欧建築の父ともいわれる建築家、ジョサイア・コンドル。

17世紀の英国ジャコビアン様式の見事な装飾が随所に見られます。

旧岩崎邸の敷地は、不忍池の南西方、東京台東区池之端一丁目にありますが、かつては15000坪を超える敷地に20棟以上の建物があったそうです。現在は3分の1程の敷地となり、現存する建物は、本邸の洋館・和館(大広間)、撞球室のみとなっています。

現在、洋館の外壁修復工事中です。その工期は年内(12月中頃)までとのことです。

※写真:7月に撮影したもの

こちらは建物の南、和館側からのスナップです。

外壁修復中の足場の外側にかける工事用メッシュシートには、建築外観が原寸で写真プリントされたものが採用されています。工事中の景観に対する配慮として近年、国内の工事現場でもよく見かけるようになりました。

洋館の南面は、列柱の並ぶコロニアル様式の外観が見られるところです。完成後の雰囲気が工事中もこうして表現されているのはいい感じです。

洋館内部の意匠。

天井面や開口部まわりの装飾、非常に手間のかかったつくり込みが見られます。

階段の手摺やササラ桁など装飾の数々。

竣工当時のままのトイレ(陶磁器メーカー:ロイヤル・ドルトン社)

100年以上前から水洗です!

見学順路は、洋館から和館へ続きます。

窓の向こうに見えるのは、現在「安藤忠雄展」を開催中の国立近現代建築資料館。

洋館に併設された和館については完成当時550坪もあり、洋館以上の規模であったそうです。

施工は大工棟梁として、政財界の大立者たちの屋敷を多く手掛けた大河喜十郎と伝えられています。

(冠婚葬祭などで使われていた和館・大広間の写真は撮れませんでした)

撞球室(ビリヤード場)。

同じくコンドルの設計ですが、当時の日本では非常に珍しいスイスの山小屋風の造りです。

木造の校倉造りの壁、刻みの入った柱、軒を深く出した大屋根など、アメリカ木造ゴシックの流れを組むデザイン。

撞球室の内部。

個人的には、小屋組の意匠が印象的でした。

昭和36(1961)年に「洋館」と「撞球室」がまずはじめに国の重要文化財に指定され、その後昭和44(1969)年に「和館 大広間」と、こちらの写真「袖塀」も追加指定されたそうです。

施設へのアプローチ時には特に気をとめなかったのですが、帰る時にはこの袖塀が目に入ってきました。よく見ますと何だかすごい存在感のある塀です。

袖塀に施された装飾の中心部には、岩崎家の家紋「三階菱」の彫刻を見ることができます。

これが三菱の社章デザイン「スリーダイヤ」の基となっていたとは知りませんでした。

個人的には、グラフィック的にも非常に洗練された素晴らしいデザインだなぁと思っていたこのスリーダイヤについて、その歴史的な背景も思いがけず学ぶことができました。

以前、拙ブログでも紹介させていただきました、国立近現代建築資料館の「安藤忠雄 初期建築原図展 個の自立と対話」は、2019.9.23 まで開催中です。

「安藤忠雄展」にご興味のある方、隣接する「旧岩崎邸庭園」(入園料は400円です)にも足を運ばれてはいかがでしょうか。

blog category:建築視察

other categories

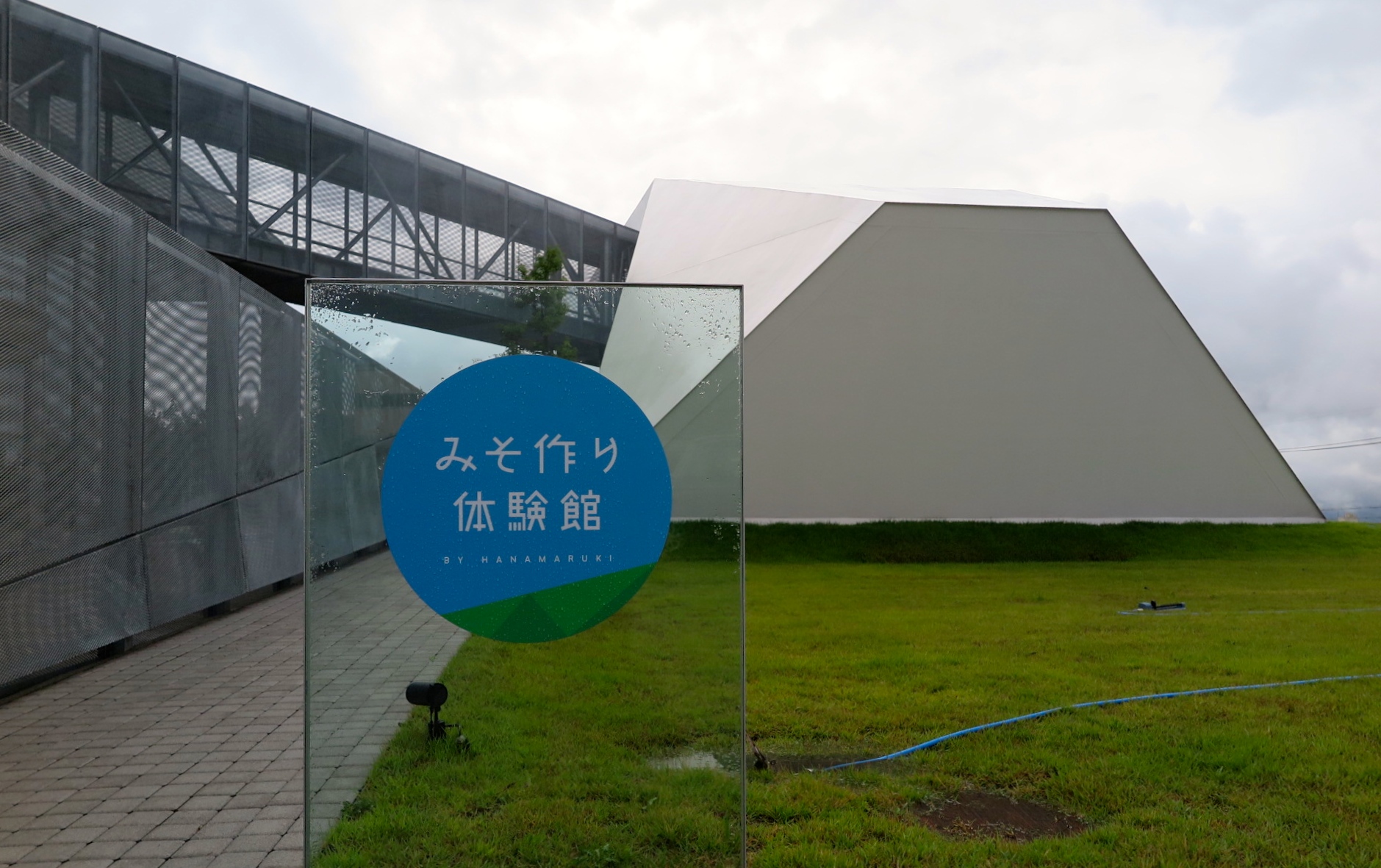

みそ作り体験館

長野県伊那市にあります「ハナマルキ みそ作り体験館」まで足を運んでみました。

小学生の娘にとりましては夏休み最後の週末、親子で「みそ作り」体験です!

みその生産で知られる「ハナマルキ」さんが創業100周年を記念して建設された建物。

大胆な造形のこの施設は、竹中工務店さんの設計施工で2018年竣工。

まだ新しい建築です。窓も少なく内部はどんな感じでしょうか。

外観は、白い多面体。

構造は、コンクリート折板構造とのこと。

向こう側(奥の面)には写真1枚目の大きな窓があり、

南アルプスを望みながら、みそ作りを行なえるという体験施設です。

この建物脇にあります、ハナマルキ伊那工場の1Fで受付を済ませ、体験館へ。

雨により、2Fブリッジからの移動となりましたが、晴天時は1F 外部からとなるようです。

はじめに体験館の1Fシアター空間で、映像を見ながら「みそ作り」に関する工程など基礎知識を学びます。

そして隣接の工場へまた移動し、実際の商品となっているみその生産状況も見学。

再び「体験館」へ戻り、2Fでいよいよ「みそ作り」の体験へ。

この日は曇天で山並みまでは見られませんでしたが、足元には美しい木々が広がっていました。

拝見しました外観、シアタールーム・体験ルームの内観は、柱や梁型もなく、いろいろな意味でシンプルなつくりにしていると感じました。

みそ作り1人分の体験キットはこのようなもの。基本は、大豆・米こうじ・塩の混ぜ合わせです。エプロン、帽子、手袋を着用し、みそ作り開始です!

はじめに米こうじと塩のみビニル袋に入れて混ぜ合わせ、

次に手動の機械で大豆をミンチにし(分量は1人分 1440g)同じ袋に入れ手で混ぜます。

最後に酵母と乳酸菌の入った種水を加えて、これら全てをまんべんなく練り込むように混ぜ合わせます。

空気を抜いてゴムで縛り、木ぶた・重石を載せて、みそ作り体験は終了です。

その後は約3ヶ月、施設の貯蔵庫で適温に管理していただき熟成を待ちます。おいしいみそにできあがったら郵送で届く仕組みです。

当初、誰がやっても同じではないかと思っていましたが、仕込み作業(混ぜ具合)は意外と人によって違いそうでした。

さぁ、どんなみそになって届くのか?

けっこう楽しみです。

blog category:建築視察

other categories

media/「建築知識 9月号」に掲載されました

現在全国の書店で販売されています、建築の専門雑誌「建築知識 2019. 9月号」(エクスナレッジ発行)に弊社設計の「犬山の住宅/House in Inuyama」が掲載されています。

この号の内容は、近年人気が高まりつつある「平屋」特集です。

心地良さの秘密を徹底解剖!「平屋設計 成功の方程式」というタイトルが付けられ、住み心地を高める小技・設計上のノウハウについて、数多くの事例が紹介されています。

「犬山の住宅」に関する内容は、計2ページの掲載(p44とp86)です。

主に収納と動線について、設計上のポイントが解説されています。

建築系の専門誌のなかでも発行部数の多い「建築知識」さんから取材問合せをいただき、私たちhm+architectsにとりましては光栄で、素直に嬉しい掲載です。

よろしければご覧になってください。

blog category:犬山の住宅

other categories

前半・後半

大学の非常勤講師をさせていただくようになって、1年の流れの中で前期と後期(春学期と秋学期)の区分を感じることが増えてきました。

大学の科目ごと、それぞれの準備と授業と成績評価までが1セットとなっているイメージですが、大きな休みが春と夏にあり、主にここで様々な事柄が切り替わる印象です。今はちょうどそのタイミングで、前半を振返り、そして後半の準備を行なうところです。

大学の前期には、建築の設計製図を指導させていただき、長期課題の出題も担当しました。意欲的な学生さんが自分の指導したグループにいますと、こちらも刺激を受けながら毎回楽しく取組めましたが、次年度に向けてのフィードバックも必要です。

後期に向けて、座学の準備では内容の見直しを検討しているところです。常勤の先生との協働で対談形式のレクチャーを試みたり(初めてなのでどうなるか?)、最新の教材に変えてパワーポイントをつくり直したり、はまり込んでしまいそうな状況です。

本業である設計実務の傍ら、大学での活動と、こうして拙いながらブログを書いたりweb siteを更新するのも、徐々にではありますが習慣となってきました。

久々にお会いする方などからの「ブログ見てますよ」というちょっとした一言はとても嬉しいものです。できるだけ間を空けずに何かUPしよう!という力をいただけ、本当にありがたいです。

さて今年度の後半、何か1つでも新しいことにチャレンジできるかなと考える今日この頃ですが、急なジャンプアップではなく、小さなステップを積み重ねていける仕組みをつくれたらいいなぁと思っています。

blog category:etc.

other categories

住宅見学/JYOUSUI-SHINMACHI

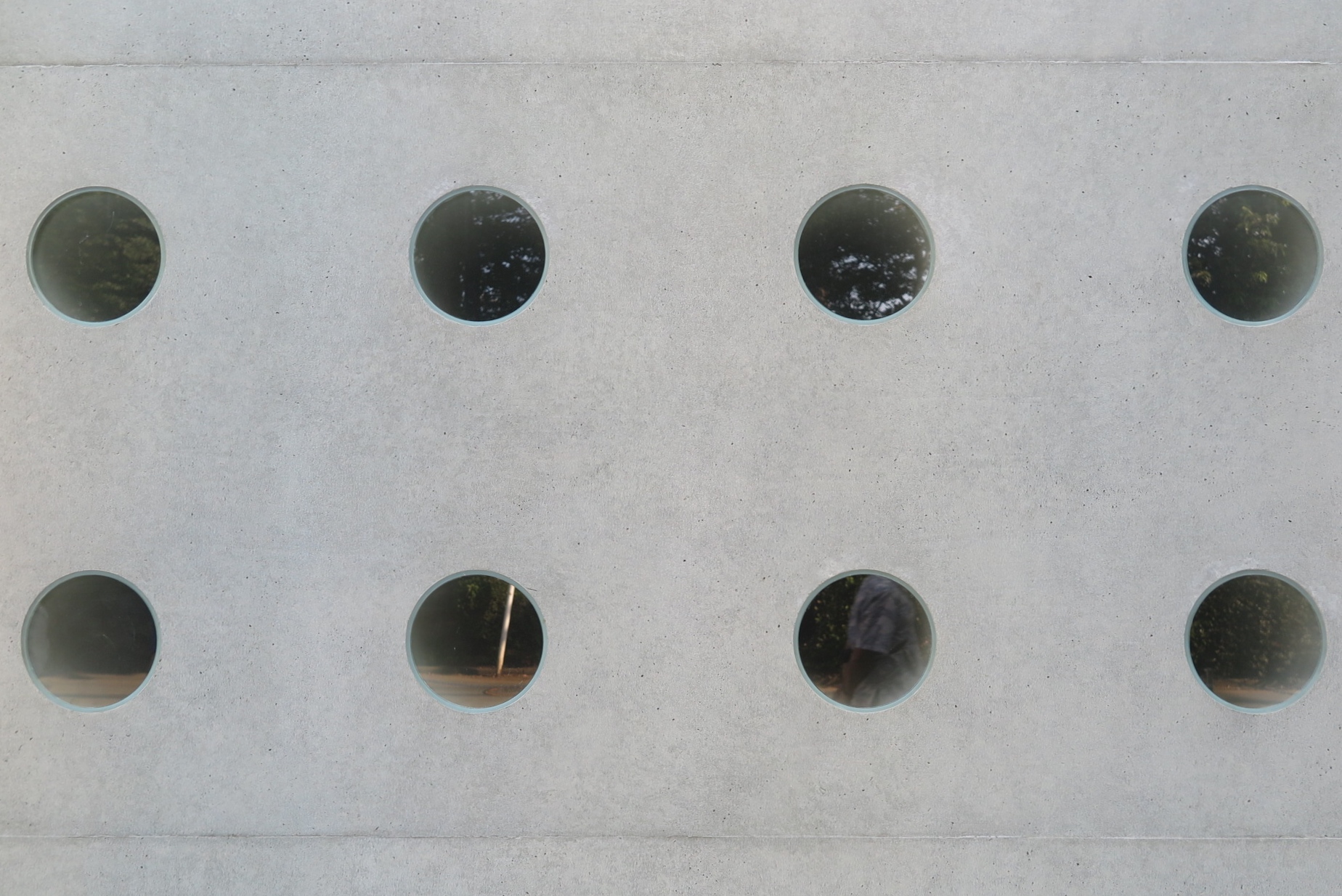

私たち2人の前職「第一工房」時代の先輩、建築家の布施茂さん(武蔵野美術大学教授)の最新作を見学させていただきました。

東京西部、武蔵野台地の尾根筋に引かれた玉川上水を北側に望む緑豊かな環境。

「住宅(ご自邸)+アトリエ+ギャラリー」の併用住宅は、RC造・地上3階建て、凛々しく内外ともコンクリート打放し仕上げの建築です。

「House in JYOUSUI-SHINMACHI」という建物名称で、建築専門誌の新建築住宅特集やGA HOUSESにも掲載されています。

第一工房時代にもコンクリート打放しの表現を追求する建築をいくつか手掛けられました布施さんですが、独立後も教鞭を執られながらコンクリート打放し仕上げの住宅を多く設計されています。

写真はガレージ部分の外壁です。

寸分の狂いも無い丸小窓(パンチングコンクリートと呼んでいます)が並び、FIXガラスは細いシール幅で、きれいにおさまっています!

こちらは最上階のリビング空間。

プライバシーを保つコンクリートの壁と、緑の景観を十分に取り込む北面の窓。

リビングの外部には、スロープダウンする外部動線があり、内部空間にも光や景色に変化を与えています。

コンクリートの袖壁で守られた、屋上デッキスペース。

トップライトもデッキ仕上面と同レベルでフラットに。

コンクリート袖壁の上部(天端)は、雨水で外壁を汚さないよう、壁厚の中央に溝を設けて排水処理を行なっています。これは第一工房時代から検討されていましたおさめパターンの1つと言えます。壁厚が十分にあり、左官仕上もきちんとしていないと出来ない内容です。

リビング、階段の上部など、効果的な箇所にトップライトが設置されています。

最上階への階段の踏み面は、強化ガラスになっています。

階段の下階にまで自然光が降り注ぎます。

2Fワークスペース。

天井もコンクリート打放し仕上げ。屋上のデッキテラスにあったトップライトから、軟らかい光が差し込んでいました。

内部、外部、各所ディテール・・

どこもかしこも極めて精度の高いコンクリート打放し仕上げの建築でした。

この日、特別に少人数でご案内いただきましたが

布施さんから直接「どのような図面を作成し、現場への指示をどう工夫されているか」といったお話をうかがうことができ、大変勉強になりました。

ご多用のところ、布施さん・ご家族のみなさま、貴重なひと時を本当にありがとうございました。

blog category:建築視察

other categories

louis poulsen社が選ぶベスト3に入りました

「louis poulsen(ルイスポールセン)」は、1874年に創業したデンマークの照明メーカーです。

光として質が高く、視覚的にも美しい製品を生みだす情熱的なクラフツマンシップ。

シンプルで美しいデザイン。

世界の照明デザインに大きな影響を与えている照明メーカーの1つといえます。

その「 louis poulsen(Japan)」が主催で、同社器具を設置した建築の事例写真を募集するキャンペーンが2019年1月〜あることを知り、弊社設計の「目黒の住宅/House in Meguro」の写真(撮影:小川重雄)にてエントリーしてみました。

ダイニングテーブルの上部に、ペンダント照明「CIRQUE(スィルク)」を1灯 配置しています。

やや個性的な器具形状ですが、グレートーンのカラーを選定しましたのでインテリアの色調ともうまく馴染んでくれたかな、と感じています。

そして結果は幸いにも・・

louis poulsen社が選ぶベスト3の事例に入ったとの連絡をいただきました!

先日、その記念品も拝受しました。

またこの事例写真は、デンマーク本社とも共有して下さるとのことです。

日本国内での弊社設計事例が、欧州からどんな風に見ていただけるのか、

どこかでご意見をうかがえるとうれしい限りです。

思いがけず楽しみが膨らみました。

blog category:目黒の住宅

other categories

写真撮影

「豊橋の住宅/House in Toyohashi」の写真撮影をしていただきました。

今回も写真家の小川重雄さんにお願いしました。

6月に施工しました植栽の芝など、梅雨を経て色彩も整ってきました。

撮影は、当初7月を予定していましたが天候不良で延期となりましたので、今回8月に再アタックです。

くさび形の敷地に長さのある建築を配置した計画です。

果たしてどんな写真にしていただけるのか・・ワクワクしながらの撮影補助でした。

ただし、ここ10年くらいを振返っても、こんなに汗ダクになったことが無い!!という程の暑さでした・・

小川さんのご判断で、なんとこの日はドローン撮影もしてくださいました。

普段見ることが出来ない上空からの映像。

操作中の画面を拝見しまして、一同「おぉ〜」っと歓声をあげ、思わず暑さも忘れるひと時でした。

猛暑日の中、朝〜夕景まで撮影して下さいました小川さん、

撮影を快諾して下さいましたクライアントご家族の皆さま、そして撮影補助でご協力いただいた学生のM君とK君、本当にありがとうございました。

準備が整い次第、WEB SITEにもアップさせていただきますので、

いましばらくお待ちください。

私たちも写真の仕上がりが待ち遠しいです!

時速200km超えで

愛知県の蒲郡市で私たちが設計監理させていただきました「蒲郡の店舗併用住宅/House in Gamagori」は、東海道新幹線のすぐ脇が計画地となっています。

工事期間中も現場チェックに何度も足を運びましたが、地上から新幹線高架を眺めますと防護柵で新幹線車両の窓まではほとんど見えない状況だと思っていました。

しかしながら名古屋方面の出張時に、新幹線の車内から現場がほんの一瞬 見えることが後にわかり、その後の出張時に何度か車内からの撮影を試みました。

そして手持ちのアイフォン撮影でうまくおさめられたのがこの1枚です。

連射機能は音が激しいので使わず、狙い済ましての1枚撮り。奥には三河湾も写り、奇跡的に良いフレーミングになったと思います。

こちら新幹線側のファサードは、計画建物の北面ですのでやや裏手の表情です。

2Fのボリュームは端部を鋭角にし、オーバーハングさせているのですが、そのことで建築が新幹線と並走しているようにも見えてちょっと面白い感じです。

設備機器が見えている部分には、建築設計をされていますクライアントが直接手配中の鋼製ガラリが近々設置される予定です。写真右手の主要道路側にはケーキ店(calmeさん)の出入口があり、店舗のサインや植栽が加わる見通しです。

ちなみに東海道新幹線「のぞみ号」の最高速度は、インターネットで調べますと 東京〜新大阪間で285km/hとのことです。

区間により、東京〜新横浜は200km/h以下、山間部で制限速度のあるところは(カーブが多い区間では285km/h出せない)小田原~熱海、掛川~浜松、岐阜羽島~米原となっているようです。

計画地付近は若干のカーブがありますが、上記の制限速度の区間でもないようです。

最高速度ではないとしても確実に200km/h以上のタイミングで撮影したものと思われますが、オートフォーカスでピントもそれなりに広範囲に合っていました。

携帯カメラ機能に今更ながら感心する1枚となりました。

blog category:蒲郡の併用住宅

other categories

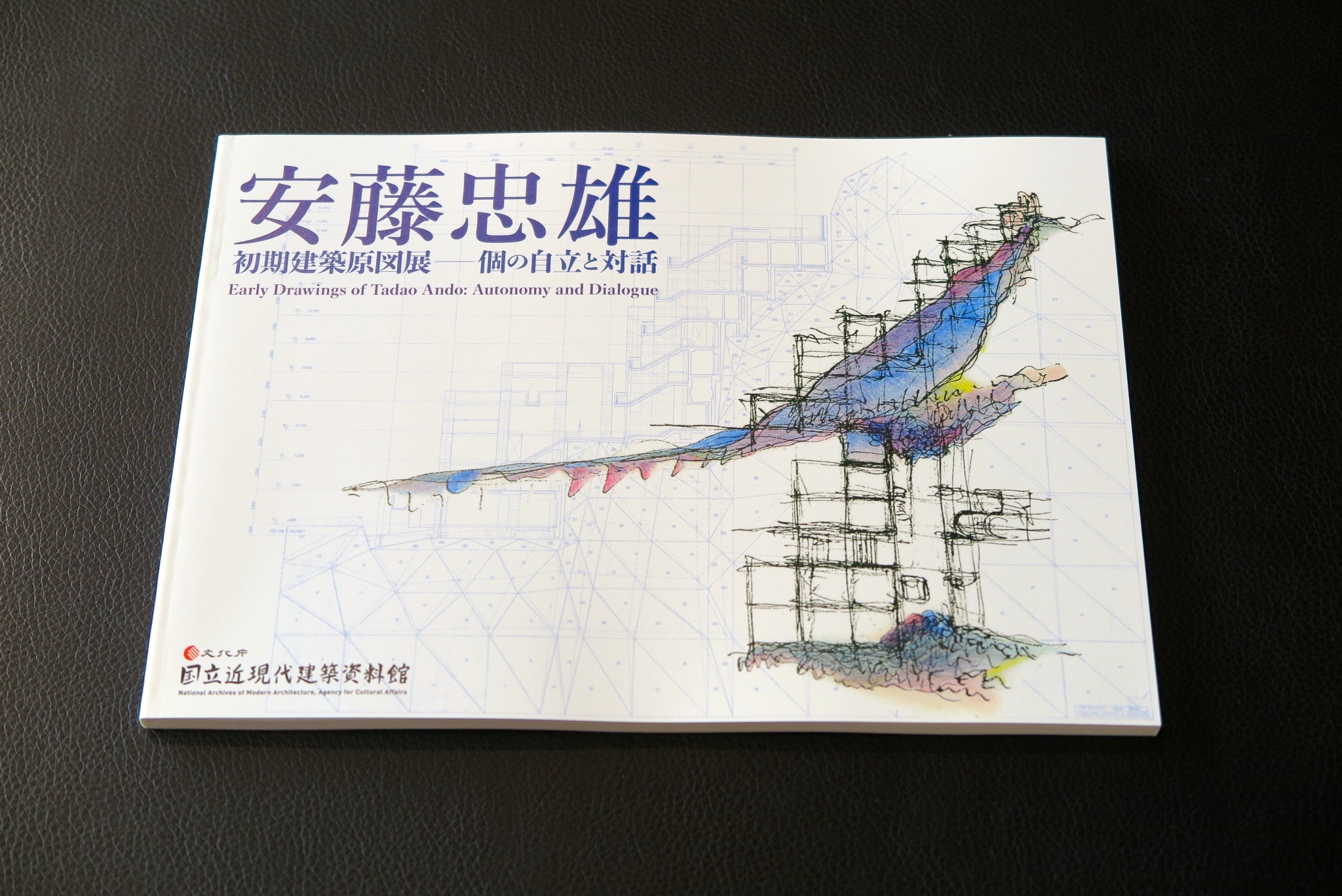

安藤忠雄 初期建築原図展

東京都文京区湯島にあります「国立近現代建築資料館」で 2019.6.8〜9.23 まで開催中の

「安藤忠雄 初期建築原図展 個の自立と対話」へ行ってきました。

見応えのある人気の展覧会だと思いましたので、平日の開館直後に向かいました。この日まだ来場者が少なく静かに拝見できました。

館内撮影可(フラッシュは禁止)でしたので、スナップ写真をいくつかご紹介させていただきます。

<以下、展覧会オフィシャルサイト解説より>

安藤忠雄氏は1941年に大阪に生まれ、独学で建築を学び、69年にアトリエ(安藤忠雄建築研究所)を設立しました。今年でちょうど半世紀になりますが、この間に世界の各地で氏の建築が建てられ、さらに展覧会や講演会が開催され書店には氏に関する本が並んで、今や「世界のANDO」と言われ、世界で最も著名な現代建築家のひとりと評されるに至っています。

このたび、安藤氏の「初期」建築資料、すなわち1990年頃までの手描きによる建築設計図面とスケッチなどを用いて、「安藤忠雄初期建築原図展」を開催することになりました。「住吉の長屋」(1976)、「小篠邸」(81)、「六甲の集合住宅Ⅰ」(83)、「TIME’SⅠ」(84)、「城戸崎邸」(86)、「水の教会」(88)、「光の教会」(89)などの国内に現存する作品の図面が並びます。

展覧会のテーマ「個の自立と対話」は、都市・自然・光・歴史風土などとの対話を通して個々人が自らを見いだし、深め、自立するための空間づくりを追い求めた、「初期」の安藤氏が常に抱いていた思い(言い換えれば、基本理念・動機)を表すものです。

「私は1枚の図面の中に設計者の意思を凝縮させたい」と安藤氏は言います。実際、氏の「空間」に対する思いそのままに、平面図に断面図・透視図・アクソノメトリック図などを重ね合わせて3次元性を高めた精緻で美しい図面がたくさん展示されます。ぜひ、会場に足をお運びください。

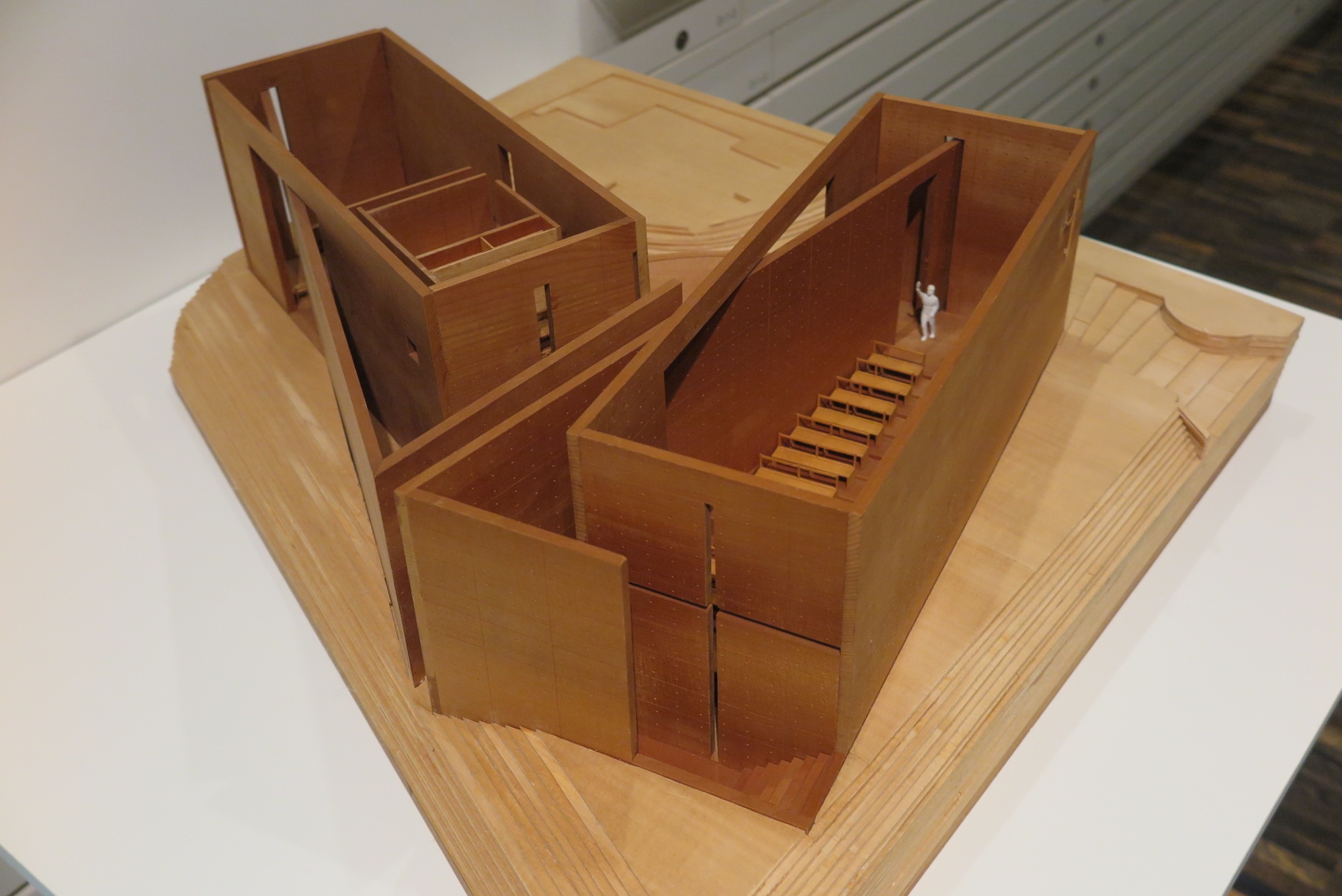

展示のはじまりは、

誰もが知る初期代表作、「住吉の長屋」(1976)から。

ドローングとコンクリートで製作された模型がドーンと待ち構えています。

「六甲の集合住宅Ⅰ」(1983)の模型。

改めて拝見しますと、すごい急傾斜地の計画です。

これを実現させた建築家のエネルギーは、尋常でないですね。

「城戸崎邸」(1986)

図面、ドローングとも美しいです。

ちなみにクライアントは建築家の城戸崎博孝さん。

「光の教会」(1989)

今年でもう竣工後30年。

私は学生時代に一度見学に行きました。

小規模の建築ですが、当時のインパクトはとにかく大きかったです。

以前、新国立美術館での展覧会で原寸模型が製作され、そちらも拝見しましたが

設計時の想いが伝わってくる、この木製模型の方が味わいがあって個人的には好きです。

展示会場全体の様子。

手書きの原図の数々。

実施設計の図面と、展覧会用等に作成された手書き図面など様々見ることができ、大変貴重な機会だと思います。

図面に込められた建築家のメッセージ、熱意がダイレクトに伝わってきます。

上階の展示。

光と影を強く意識させるドローイング。

学生時代、誰もが影響を受けたのではないかと思われますが、

実務を経験して見ますと、また違った凄さを感じます。

展覧会図録。

76ページありますが、なんと希望者には全員、無料で配布されています。

これから足を運ぶご予定の方は、はじめに1Fの事務室にお問い合わせして図録をいただいて

それから上階の展示を見るのがオススメです。

今回の展覧会は、学生さんはもちろんのこと、建築の経験が豊富な実務者にとりましても

たっぷりと見応えがある内容だと思います。

建築図面との向き合い方をいろいろと考えさせられ、刺激を受けました。

この日、午前中に「安藤忠雄 初期建築原図展」を拝見しまして、

その後この展覧会を取りまとめられました文化庁の方々との某会議に参加。

その話題が将来公表できるようになるまでは、まだ様々なハードルがありそうですが

こちらも何とか良い成果に結びつけることが出来るように頑張ろう!と感じた1日でした。

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

長篠設楽原PA

連休の週末は、名古屋方面への出張でした。

愛知ですと通常、私は新幹線を利用していますが

今回は諸々の予定を車移動として、新東名高速道路を利用してきました。

これまで、旧東名・新東名とも大抵のサービスエリア、パーキングエリアは立ち寄ったことがあると思っていましたが、愛知県内の「長篠設楽原PA(下り)」は利用していなかったことに気が付き(同PA上りは利用していましたが)ちょっと入ってみました。

長篠設楽原PAは、長篠設楽原の戦いをコンセプトに作られ、上り線は武田軍、下り線は織田・徳川連合軍をテーマにしているそうです。

売店施設脇に、建築的にはあっさりした鉄骨造の展望台が目に入りましたので、まずは何となく登ってみました。

戦国モードのPAということで物見櫓ということでしょう。

展望台からは、新城市街、遠くには豊橋市・豊川市、渥美半島まで望めます。

この日は曇天にもかかわらず、かなり広域に見渡すことが出来ました。

その展望台近くには、こんな設えも。

実物大の「馬防柵」だそうです。

こんなシンプルな木製の柵で、騎馬隊が完全に封じ込められたのですね。

施設に隣接している茶臼山(ちゃうすやま)。

ここには信長が合戦時に指揮をしたという織田信長本陣跡があり、散歩コースが整備されています。

こちらにも勢いで足を踏み入れてみますと・・

頂部の本陣跡のさらに奥、ひっそりとした針葉樹林の美しい景色が広がっていました。

新東名の休憩スポットとしては、もう少し先の「岡崎SA」の方が規模が大きいため、この「長篠設楽原PA」はスルーしがちだと思います。しかし立ち寄ってみますと、思いがけず個性のあるPAでした。

高速道路のサービスエリアといいますと、個人的には柔軟性が乏しいイメージを抱いていましたが、時代と共に変化しつつありますね。

戦国気分、ちょっとした散歩道、景色も楽しめる「長篠設楽原PA」でした。

blog category:etc.

other categories

石本藤雄展

「石本藤雄展」

〜マリメッコの花から陶の実へ〜

会期は少し前の6月末まで(2019.06.19〜30)でしたが、後れ馳せながら

東京都港区南青山のスパイラル(スパイラルガーデン)で開催されていました、「石本藤雄展」について

作品や展覧会場の様子など、スナップ写真をいくつかご紹介したいと思います。

■プロフィール(展覧会サイトより転載させていただきます)

石本藤雄 Fujiwo Ishimoto

1941年愛媛県砥部町出身、フィンランド・ヘルシンキ在住。1970年にフィンランドに移り、1974年から同国を代表するライフスタイルブランド「マリメッコ」で32年に渡りテキスタイルデザイナーを務める。現在はフィンランドの老舗陶器メーカー「アラビア」のアート部門の一員として陶芸制作に取り組む。カイ・フランク賞、フィンランド獅子勲章プロ・フィンランディア・メダル、日本では旭日小綬章など多数。

展覧会の詳細は、公式サイトをご覧下さい。https://www.fujiwo-ishimoto.com

1Fギャラリーから2Fへ大階段をあがっていくスペースには

石本さんデザインの、カラフルなテキスタイルの数々が吊り下げられていました。

幼少期を過ごした愛媛県砥部町の風景を創作の源として、意欲的に新しい表現を追求してきた石本さん。

スパイラルカフェ脇の展示空間には、陶器の作品がずらりと並びます。

壁面には、陶板の作品が優しく配置されています。

作品を一つひとつ、近くで拝見。

どれも一定の厚さがあります。

ちなみに作品の脇にある赤い小さな丸シールは、売約済みの印です。

プライスリストを見せていただくと1点、数十万円のものばかりですが、ほとんどの作品がシール付きという人気ぶり。

こちらの作品名は《オオイヌノフグリ》(2018)

陶器の大皿、個人的には角形のものが特に魅力的に見えました。

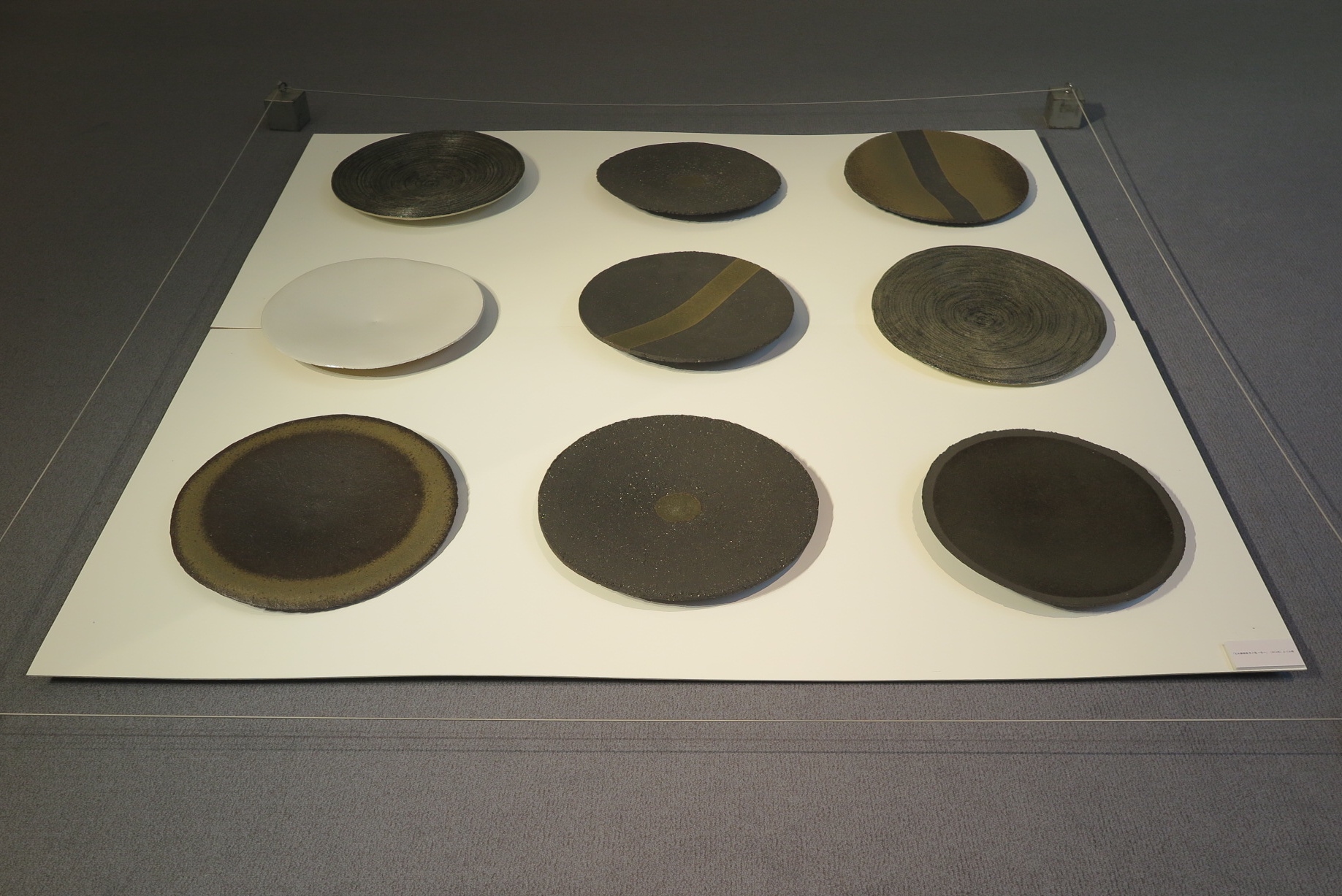

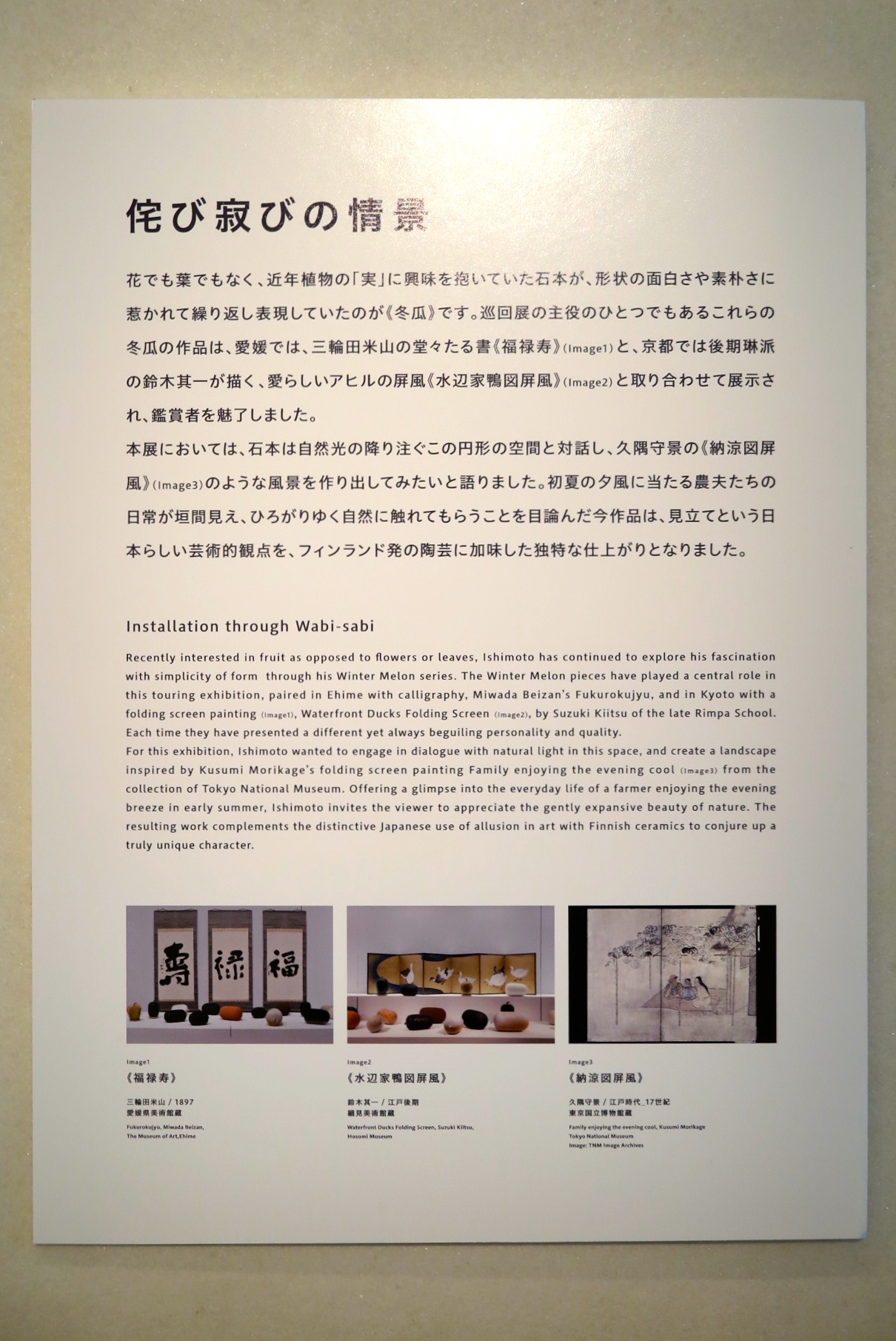

会場の奥、円形の展示スペースは「侘び寂びの情景」というテーマが与えられ

日本的な観点でのディスプレイが展開されていました。

江戸時代の「納涼図屏風」から(下記の解説パネルをご参照ください)インスピレーションを受け、

筵(むしろ)の上に冬瓜を並べた作品が、ここスパイラルの展示では生まれたのだそうです。

展覧会の最終日に滑り込みで拝見したのですが、

この日は、石本さんご本人も会場にいらしてました。

1941年生まれという年齢を全く感じさせないお元気なご様子で

創作へのエネルギーが尽きること無く、本当に素晴らしいですね。

石本さんの展覧会を拝見するのは今回で2度目ですが、

表現に違いがあっても、どの作品からも

優しさの中にある静かな力強さ、安心感みたいな何かを変わらず感じます。

抽象と具象の魅力を重ね持つような独特な世界観といいますか、

他の方にはできない表現に感心してしまいます。

やはり、オリジナルの作品を直接見ることが出来るのは贅沢で、いいですね。

建築とは異なる刺激をいただきました。

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

家具打合せ

週末は、クライアントご家族と共に家具の打合せを行ないました。

計画中の住宅での置き家具の検討として、都内のショップを4カ所程ご案内させていただきました。

ソファ、テーブル、チェアなど、セレクトによっては、建築内装などのデザインテイストも大きく異なります。

また、およそどのくらいの価格帯のアイテムを想定しておくか、全体ご予算との兼ね合いもあります。

実際にアイテムの質感やコストイメージをクライアントと共有しながら設計を進めていくことは、プロジェクト全体のバランスを良く保つポイントの一つだと私たちは考えています。

はじめの視察は、東京都目黒区、池尻大橋駅近くにあります「SEMPRE」さん。

提案中のリビングのソファについて、候補の家具がちょうど展示で実物確認できるため、まずはここでサイズや質感などイメージしていただきました。

設計では他にも候補としたい家具がいくつかありましたのでその後、南青山に移動し、さらに3店舗程巡りました。形状、サイズ、グレードも様々なものをご覧いただき、それぞれの良さを感じていただけたと思います。

家具選びも建築の楽しみの一つです。

じっくりとご納得のいくアイテムを選んでいただき、永く大切に使っていただけますと幸いです。

blog category:新城の住宅

other categories

設計打合せ

先日は横浜にて、現在計画中の住宅についての打合せを行ないました。

修正プランや内外装、運用のイメージについて、ご家族揃っての楽しい会話はあれこれ尽きません。

リクエストいただきました別棟の小さな作業小屋についても、まずはラフな検討から。

敷地全体模型にちょこんと置いて、見ていただきました。

本格的な設計作業はこれからですが、提案させていただきましたイメージをご家族と共有しながらプロジェクトを進められますと幸いです。

引き続きよろしくお願いいたします。

blog category:新城の住宅

other categories

GAギャラリー・鈴木恂さん・KAIRO

少し前になりますが、東京都渋谷区千駄ヶ谷の「GA gallery」で6/16まで開催されていました

「世界の住宅プロジェクト展/GA HOUSE PROJECT 2019」を会期の最終日に見に行ってきました。

国内外で活躍する建築家の住宅プロジェクトの展示で、図面・模型を多数見ることが出来ました。

計50点の計画案の中の1つには、布施茂さん(私たちの前職、第一工房での先輩)も出展されており、すごいなぁと。

GA HOUSE PROJECTは、自分が学生時代から何度も拝見している展覧会ですが、いつも刺激を受けてしまいます。

内部は撮影禁止ですので、外観を少しスナップ写真で撮ってみました。

このコンクリート打放し仕上の建築「GA gallery」を設計されたのは、建築家の鈴木恂さん。

オフィシャルサイトの「鈴木恂 + AMS」を拝見しますと、

地上5階の高層部分が「FU Building」という名称で1972年に竣工し、1983年に「GA gallery」が増築されていることがわかります。

初期の高層部は間もなく半世紀経過しようとしている建築です。

メインのギャラリー空間の上階のRCスラブは逆梁で計画されており、天井はフラットなコンクリート打放し表現となっています。

空間に与えられた力強さとシャープさは今も変わらず本当にカッコいいです!

現在はBOOK SHOPがメインの出入口になっていますが、このコンクリートヴォリュームの隙間、壁面に赤いサインで「GA」とあるここが

以前のメインエントランスとして計画されていたようです。

外壁を見上げますと

開口部には金属製の枠や水切りが無いストイックなデザインで、緊張感が味わえます。

トレンドに左右されない建築の本質を見せてくれる建築家の1人と言える鈴木恂さん。

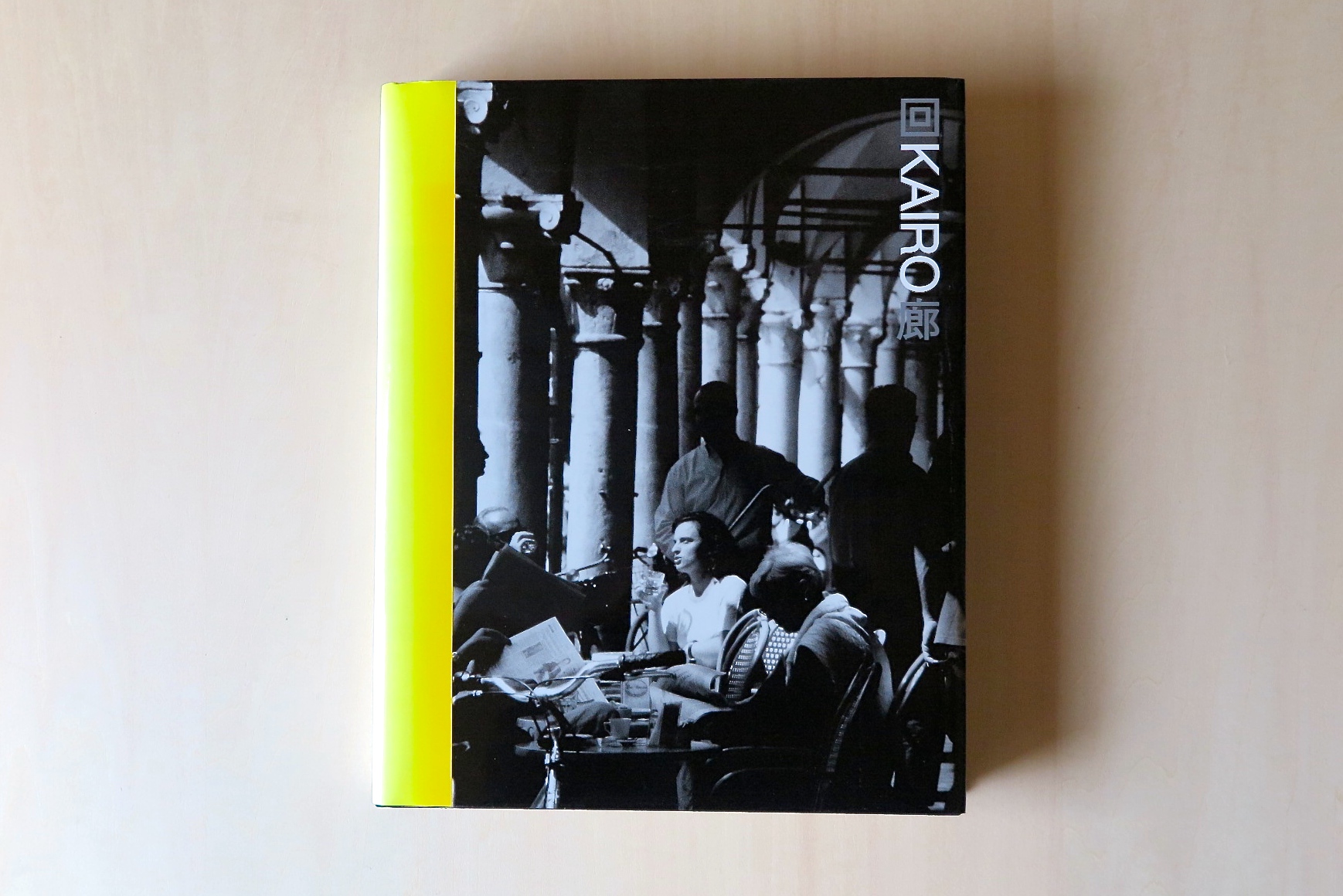

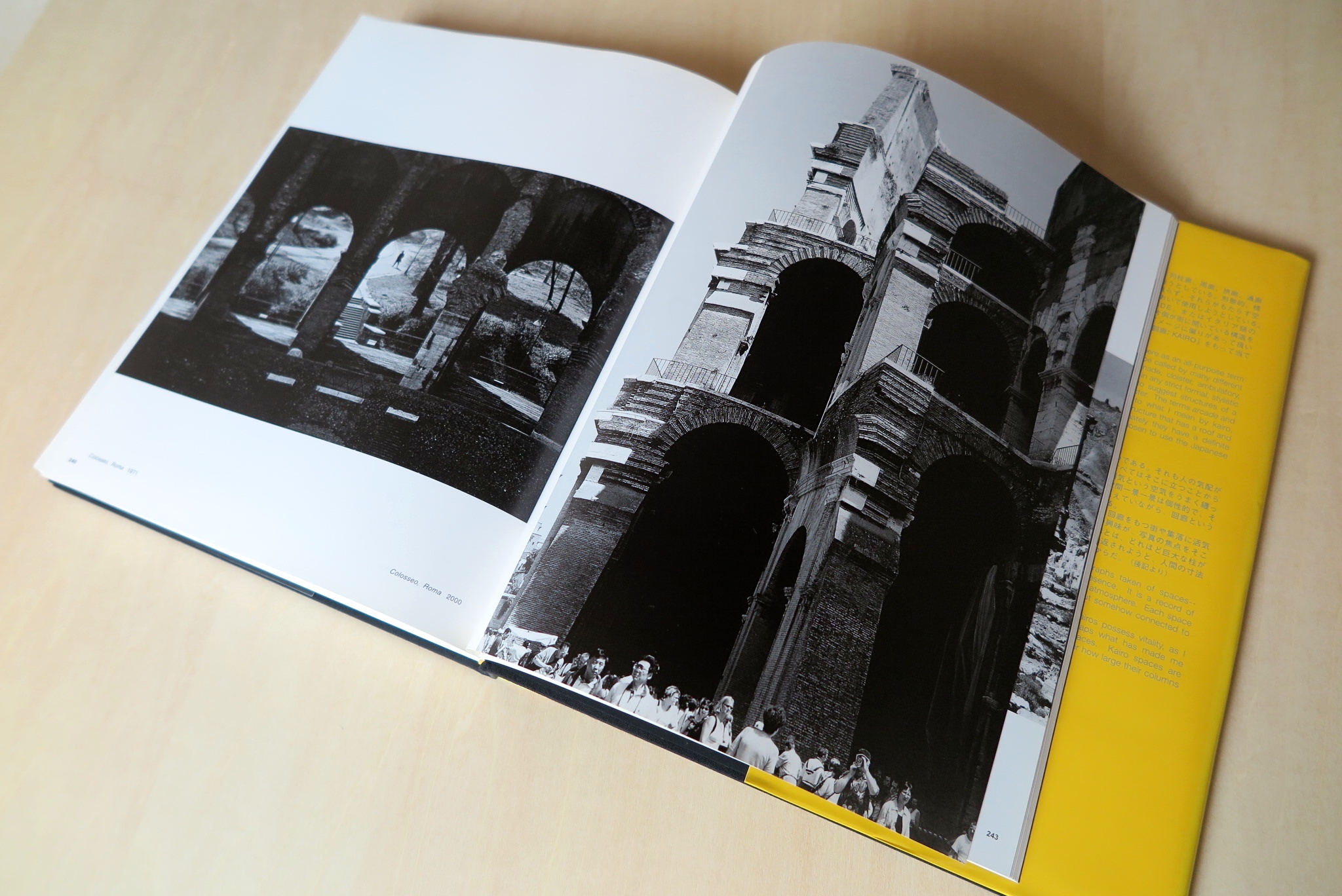

GA galleryを拝見し、ふと思い出したのは同じく鈴木恂さんの写真集「 回KAIRO廊 」です。40年間で撮り溜められた、世界150カ所の「回廊空間」がおさめられています。

モノクロ写真235枚の迫力のある1冊で、中央公論美術出版から 2004年に出版されています。

自宅にある「 回KAIRO廊 」の表紙。

(大切に保管しているつもりでしたが、背表紙はちょっと日焼けしてしまってすみません)

購入したのは10年以上前ですが、どの写真にも美しさと力強さがありとにかく圧倒されてしまいました。

中でもこの右ページ、「コロッセオ」の写真がドーンと迫る凄さで感心してしまいました。

自分でも過去に旅行で訪れたことのある、誰もが知る有名建築「コロッセオ」ですが、

こんなフレーム・陰翳で建物と人物を切り取って見せるなんて・・

そんな見方は、現地での自分にはまったく無かった視点で愕然としました。

設計の能力だけでなく、鈴木恂さんは写真の才能でも別次元なんだと。

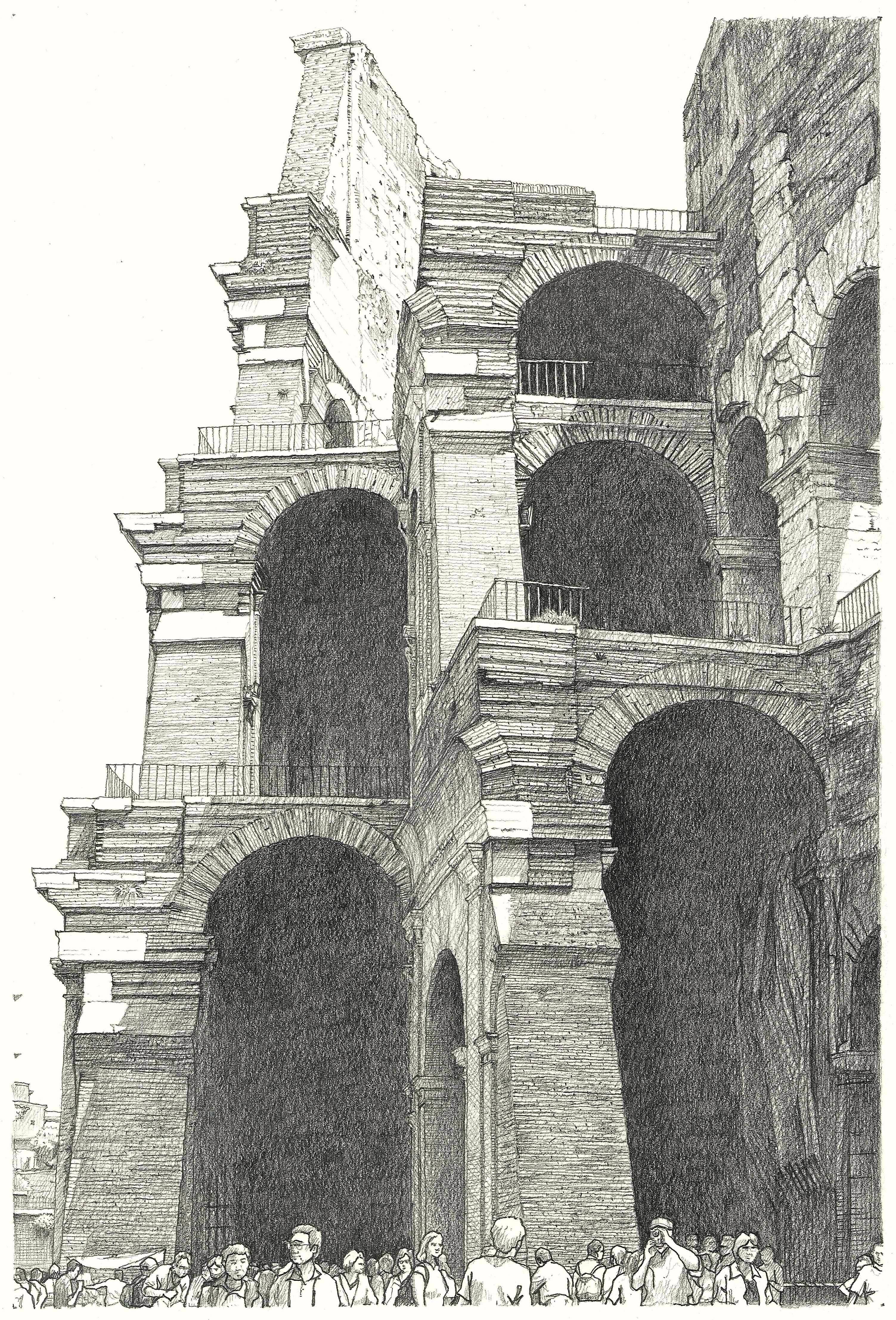

当時、社会人になって数年間の設計実務を経験していましたが、何だか1人で感動してしまった感情にまかせ、担当仕事のことも吹っ飛び

思わず1枚、模写ドローイングをしてみました。

それがこちら。

鉛筆ドローイングですが、週末に自宅で缶詰作業。

個人的には何だか懐かしい1枚です。

当時は何も考えず、なかなかの集中力だったようですが、今はちょっとやれないかも。

「 回KAIRO廊 」は、被写体も撮影者も書籍のまとめ方も、とにかく素晴らしい写真集だと思います。

時代を超え、建築空間の本質に迫る何かがそこに

当時、私なりの視点ですが、見えたような気がしたのだと思います。

blog category:建築視察

other categories

敷地調査、コンペ形式

東京都内の某敷地を視察してきました。

新築のご相談ですが、複数の設計事務所が候補にあがり、その1つとしてお声掛けいただきました。

コンペ形式の提案になる予定ですので、まずは近く行なわれますヒアリング面談から求められているポイントを見極め、検討を進めることになりそうです。

blog category:etc.

other categories

芝張り

「豊橋の住宅/House in Toyohashi」は植栽工事中です。

先日、庭一面に芝張りが進み、現場を確認してきました。

背景の緑も豊かなためか、豊橋市内にありながら、何だか別荘地のようなゆったりとした雰囲気になってきました。

無事に完了検査も終え、現在はお引越し後の生活もはじまっています。

軒下となるウッドデッキの一部に設けた物干スペース。奥様からはとても使い勝手が良いとのお言葉をいただき、ホッとしました。

外部からは、ガラス面にグリーンが映り込んできれいに見えます。

内部にもお邪魔し、リビングから庭を見たところ。

外部と一体となるような開放感があり、何とも心地良い景色が広がります。

これから撮影を行ない、また写真がまとまりましたらWEB SITEのworksページにUPしたいと思います。

いましばらくお待ち下さい。

設計指導

今春も毎週大学へ通っての設計指導をさせていただいております。

先日、愛知工業大学で出題準備を主に担当しました、2年生 第1課題「住宅設計」の講評を行ないました。

学科全体では約150名の学生さんがいますので、何かと個人差もあります。

また戸建て住宅という規模ですが、はじめて建築全体を考える自由課題です。

そうしたことから「基本的なエスキスの仕方・作図・模型・写真・レイアウト検討など一連のプロセスを経験すること」がまず最低限の達成目標とされましたが、その点については全体として一定の成果が見られたと思います。また個性の光る学生さんもいまして、指導者として素直に嬉しく感じました。

みなさんが徐々に考える力を獲得していって欲しいのですが、この部分の指導はなかなか難しいところで試行錯誤が続きます。

引き続き、第2課題の説明に。

大型スクリーンの映像を見ながら、N先生からの解説を聞く学生さんたち。

次は敷地の難易度を上げて、傾斜地での設計に挑んでいただきます!

はじめて取組む課題に対し「どのような準備をして、どのように考え、まとめていくかを体験し、取組み方を技術として身につける」ことが大切だと思います。

これができれば、建築業界に限らずどんな職場でも活躍できるのではないでしょうか。

学生時代の自分を思いますと、知らなかった・出来なかったことが、たくさんあり過ぎでした。

社会人になって20年以上建築の実務に関わってみて、学生時代にはこうした方がたぶん良かったんだな。と思うところを学生さんにアドバイスしているつもりです。ただ当時と今では建築の事情も、社会情勢も異なるため、現在求められていることを常に考えないとズレた指導になりかねません。実際のところ、今の自分へ言い聞かせているような内容も多いのかも知れません。

「設計指導」といっても何だか、学生さんと共に学習する場を与えていただいているようです。

blog category:大学・教育

other categories

media/KLASIC 記事に紹介されました

建築家ポータルサイト「KLASIC」さんより取材のお問合せを受けまして、

弊社設計の「犬山の住宅/House in Inuyama」について記事を掲載していただきました。

どのような経緯で、どんなことを考えて住宅設計を行なっていたのかなど、わかりやすく記事にまとめていただき、感謝いたします。

お時間ございましたら、

こちらの掲載ページをご覧いただけますと幸いです。

https://www.klasic.jp/construction/10657/

blog category:犬山の住宅

other categories

new project

新しいプロジェクトがはじまりました!

建物の背後には、美しい竹林がある計画地です。

素敵なご家族の期待にお応えできるよう、私たちのエネルギーを精一杯注いでまいります。

設計から現場、竣工とその後の将来まで、楽しい打合せを重ねていけますよう

どうか末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。

worksページに「新城の住宅/House in Shinshiro」を追加しました。

現時点では提案中の模型写真を数点UPさせていただいております。

竪樋

一般的には見かけないおさまりですが、「蒲郡の店舗併用住宅/House in Gamagori」では

竪樋を2本まとめて設置したところがあります。

樋をどのようにおさめるか、機能(排水能力)やコストを同時に考えますと、デザイン的には悩むポイントの1つとなります。

雨水の処理で設計上考えることは、地域の最大降雨量、屋根の面積、屋根端部の軒樋、地上まで下ろす竪樋のサイズ(径)、本数などが基本です。

さらに、外観としても目につくところですから、建築全体のバランスから意匠面も考慮します。

建築と一体化するよう特注製作できれいにおさめることも可能ですが、

樋にコストをかけ過ぎないよう既製品を用いることが一般的には多いと思います。

今回、あれこれ考えまして、シンプルなデザインの既製品(60Φのサイズ)竪樋を2本寄せています。

見た目はちょっと個性的ですが、なかなか凛々しく、良い感じになったと思います。

建築設計をされるクライアントからも、既製品でありながら普通と違う出来栄えとなり

ご満足いただけました!

blog category:蒲郡の併用住宅

other categories

event/建築家展(豊橋)に参加します

第30回建築家展

〜建築家と出会える相談会〜

2019. 6/8〜6/9

愛知県豊橋市「穂の国とよはし芸術劇場」にて

開催されます建築家展に参加させていただきます。

開催日時:

6/8 (土) 11:00~18:00 入場無料

6/9 (日) 10:00~17:00 入場無料

開催場所:

穂の国とよはし芸術劇場(PLAT)創造活動室A

愛知県豊橋市西小田原町123

関東・関西・中部圏で活躍する建築家が参加します。

入場・相談無料です。この機会にぜひご参加ください。

当日は、参加無料の「建築家セミナー」も予定しています。

ちなみに私、伊原も講師として少しお話しさせていただきます。

ご来場いただいた方々に、できるだけ「建築家とつくる家づくり、ハウスメーカーさんとの違い」についてわかり易くお伝えしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

↓イベントの詳細はこちらでもご確認いただけます。

https://events.asj-net.com/events/11753?for_studio=188

建築、住まいに関することでわからないこと、ご質問などございますでしょうか。

日々、実務設計を行なう建築家が何でもお答え致します。

土地探しから相談したい方も、お気軽にいらしてください。

blog category:出展イベント

other categories

吊り照明の製作

「豊橋の住宅/House in Toyohashi」では、

ダイニング・キッチン上部に非常に細長いプロポーションの吊り照明器具を設置しています。

オリジナル製作のステンレス筐体(バイブレーション仕上)で長さは4,550mmあります。

クライアントより「既製品ではない照明にできないか」というご意見を現場の途中でいただき・・この吊り照明が設計変更で実現しました。

キッチンや、作業台の製作での仕上素材(天板など)では、ステンレスのバイブレーション仕上を用いています。クライアントご主人は設計打合せの際にこの仕上を気に入って下さいましたので、この照明も素材を合わせることとしました。

光源はLEDで、デザイン的には継ぎ目のないシャープなライン照明、かつ調光機能付き、色温度は3500K(ケルビン)です。ご家族の笑顔も、食卓のお料理も自然な色合いで美しく見えると思います。

この器具のほかに空間のベース照明として、天井を照らす間接照明(調光可能)を窓際に設けています。

間接照明を主にしても、吊り照明をメインの明かりとしていただいても機能するパワーとし、シーンに応じたライティング演出が可能となる設計としました。

日中ですが、点灯した状況です。

ちなみに勾配天井面からこの器具を吊るステンレスワイヤーは

都内の表参道にショールームがあります「荒川技研工業」の製品で

弊社で実物の金物手配をして現場で組み方を提案し、設計の検討を進めました。

コスト、荷重、灯具おさまり、設置高さの調整を可能にすることなどを考慮し

伸びやかな空間に呼応させつつ、その存在感は控え目となるよう細くシンプルなディテールにしました。

シンプルなものほど簡単そうに見えてしまいますが、

手間と愛情をかけたオリジナルの“製作モノ”の一つとなっています。