blog

打合せ

先週末は、愛知県内の設計打合せで新幹線を利用。

この日は下りたホームで何となく写真を1枚撮ってみました。

早朝から晴天に恵まれ、クライアントと共に打合せが気持ちよくスタートし

建築本体、各種設備(電気・衛生・床暖房)など、関係するご担当者と、時間と場所をずらしながら顔を合わせての打合せを行ないました。

イニシャルコストを抑えながら、同時に施工もしやすい設計に・・内容調整をしていきます。

建築の専門家であるクライアントとは、以前手掛けられた建築実例を見学させていただいて納まりなどの意見交換も行ないました。

夕方には、消防法上の扱いなども確認するため、自治体の消防署に足を運んで事前相談もさせていただき、話題の多い丸1日の打合せとなりました。

これからもクライアントと共に作業を進めていきたいと思います。

翌日は、新たなプロジェクトのスタートのため横浜へ。

クライアントの期待に応えられるよう一歩づつ、ご家族と共に前へ進んできたいです。

打合せを終え、思いがけず目にした横浜美術館前の景色がとても印象的でした。

お子さんと共に過ごす家族の休日・・アーバンライフをゆったりと楽しまれている自然な雰囲気が何だかとてもキラキラと美しく見えました。

水とともあるランドスケープ・・人が自然と集まります。

ちなみに美術館の外壁と柱には

アーティスト、アイ・ウェイウェイさんの作品(救命ボートと難民が実際に使用した救命胴衣を用いて、難民問題に関する大型インスタレーション)が展示されています。

作品メッセージと穏やかな横浜の空気感・・そのコントラストも味わい深いものがありました。

関東と中部圏、周辺環境やプログラム、暮らし方も異なる幾つかの計画に日々想いを巡らせています。

東へ西へと移動を伴う打合せにも幾分慣れて来ましたが

過ごしやすくなってきた秋から、これまで以上に気持ちを引き締めて設計に取組み、打合せを重ねていきたいです。

blog category:蒲郡の併用住宅

other categories

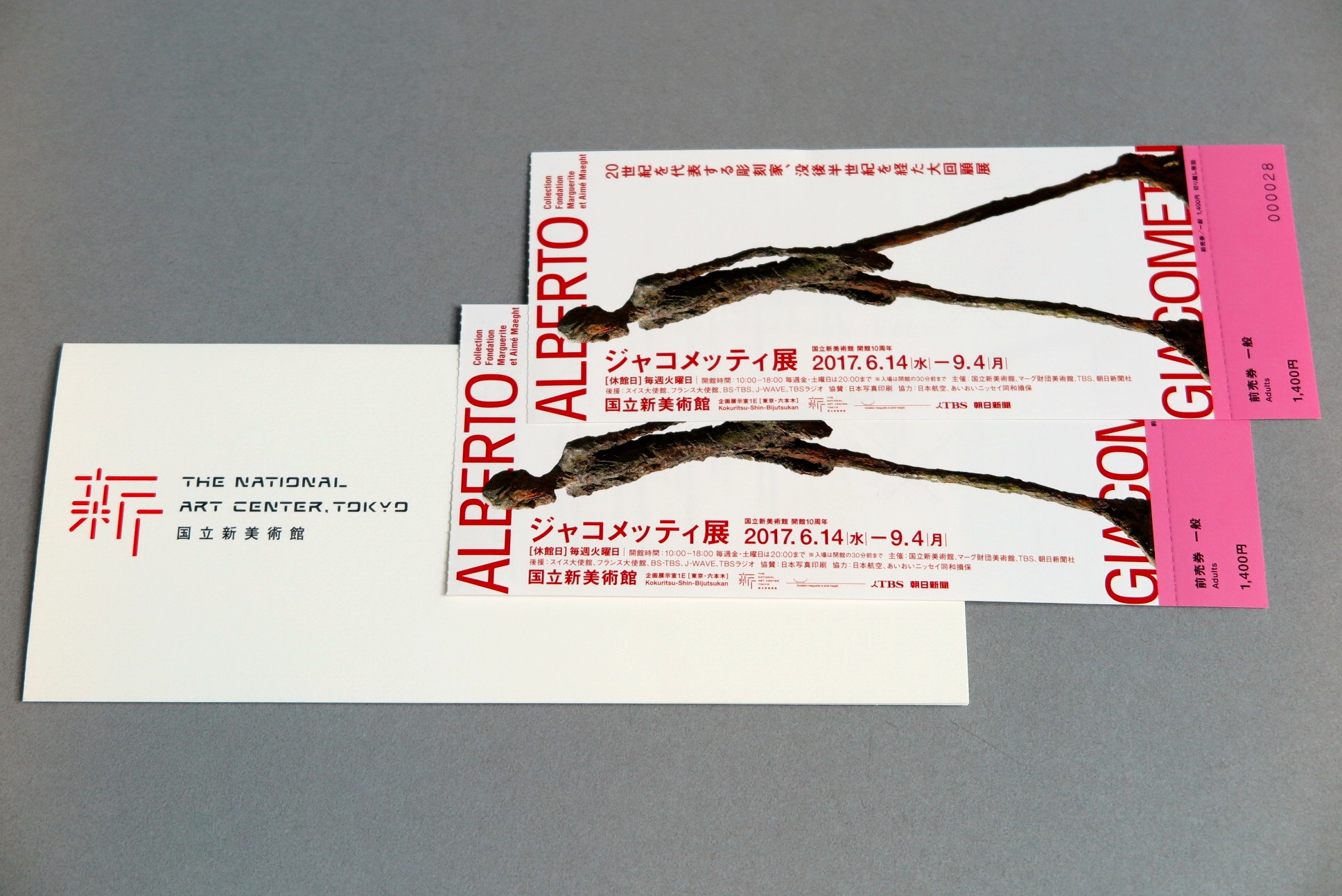

ジャコメッティ展

国立新美術館で2017年9月4日まで開催されていました

「ジャコメッティ展」へ行ってきました。

20世紀を代表する彫刻家、没後半世紀を経た大回顧展。

日本で開催されるジャコメッティ展としては11年ぶりの個展であり、初期から晩年まで、彫刻約50点、絵画約5点、素描と版画約80点が出品されるとのこと。

以前の告知で、これは見たい!と思い、自分としては珍しく前売りチケットを購入していました。

ジャコメッティの彫刻は時代ごとに変化しましたが、本展覧会では戦前・戦後あらゆる時代の代表作が一堂に会します。

実際に作品を拝見し、わずか数センチの小さな人物像や複数の人物を組み合わせた群像、細長い人物像までその作家の変遷を初めてたどることが出来ました。

ちなみに、今回の展覧会で特に楽しめたのは、音声ガイドの山田五郎さんスペシャルトークです。

ジャコメッティは、どうしてこのような特異な表現になっていった?

実存主義ってどういうこと?

などなど、わかりやすい例えを交えながらの軽快なトークが秀逸でした。

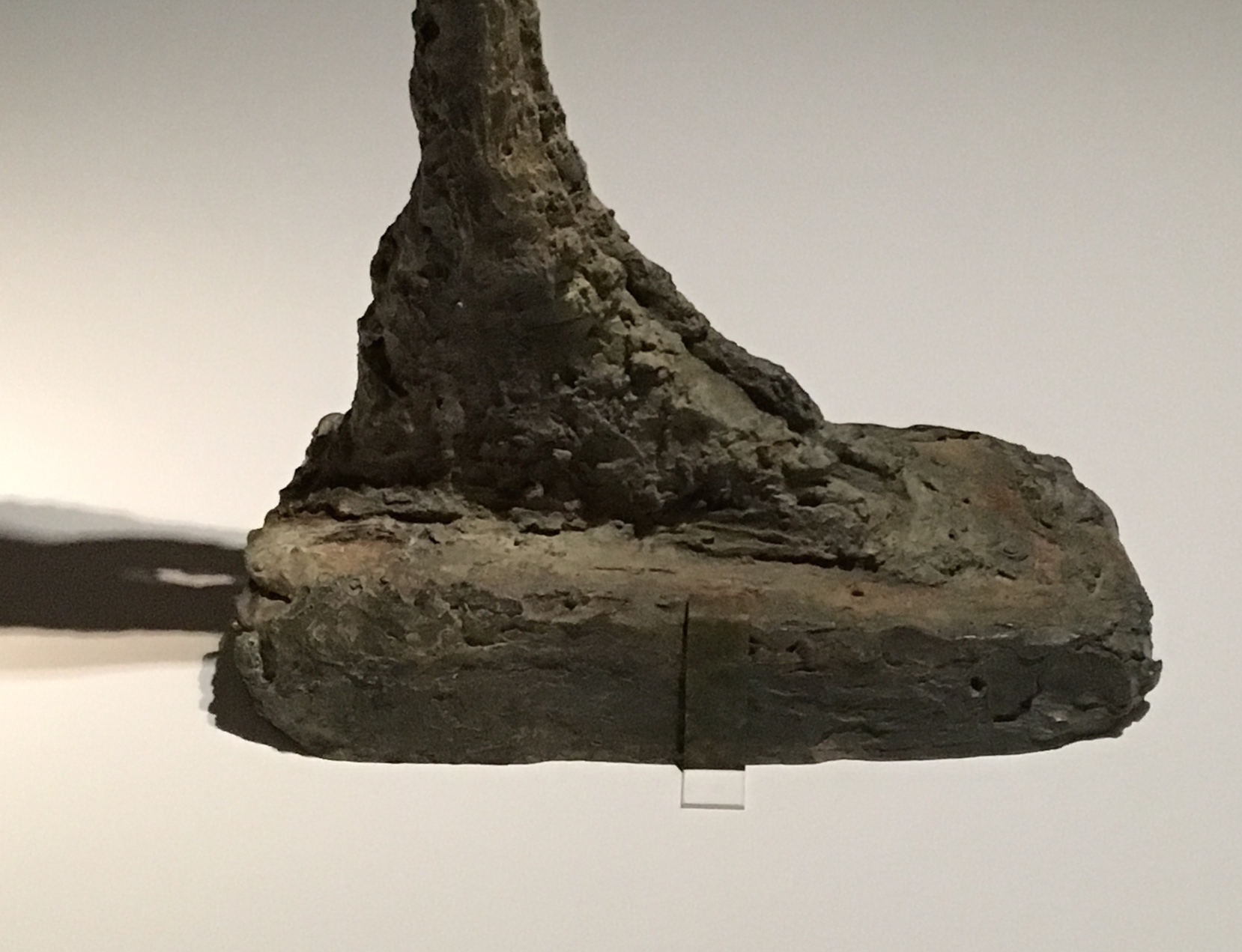

最後の展示空間のみ、撮影可能となっていました(↑写真)。

展示室に独特な空気感をもたらす、比較的大きな彫刻作品。

静止しているのですが、空間全体に何か変化を与えているようです。

どこにその力が蓄えられているのか・・

ジャコメッティは、見ることと造ることのあいだの葛藤の先に、虚飾を取り去った人間の本質に迫ろうとしました。その結果、人物の彫刻としては、どんどん細く長くなっていったようです。

しかし足元だけは、多くの時代・他の作品でも、大きく力強く地面をとらえていました。

こうでなければならない確信があったのでしょうが、なぜこうだったのか・・

建築設計でも、足元のつくり(デザインの仕方)次第で、建物の存在感、在り方そのものが良くも悪くも変質します。

重要なヒントが隠されているのでは?と

ちょっと足元の写真を撮ってみました(ただ撮っただけですが・・)。

本展覧会で、彫刻やドローイングで繰り返し登場する人物作品「ディエゴ」・・

モデルは、ジャコメッティの弟「ディエゴ」さんだと知りました。

個人的には何だか彼のことが気になりました。

ディエゴは、造形作家(主に動物彫刻をつくられた?)として、兄ジャコッメッティも認めるほどのセンスを持っていたそうです。

ジャコメッティは、モデルに長時間動かないことを求めるため、忍耐強くモデルを続けられる人は限られていたそうです。ディエゴはそんな兄の求めに耐えるモデルを務め、自身の創作よりも兄のサポートにエネルギーを注いだようです。

何だか穏やかで優しそうな人柄のイメージ・・どんな方だったのかなぁ。

兄の没後、依頼があって製作したディエゴの家具デザインへの評価が高まるなど、兄との比較では控え目だったのかも知れませんが、確かな才能がおありだったようです。

展覧会全体では、どの時代のアートワークも、実物の存在感は圧倒的でした。

来場前には知らなかった様々な作家のエピソードにも触れ、作品の捉え方も勉強になりました。

少し話はそれますが

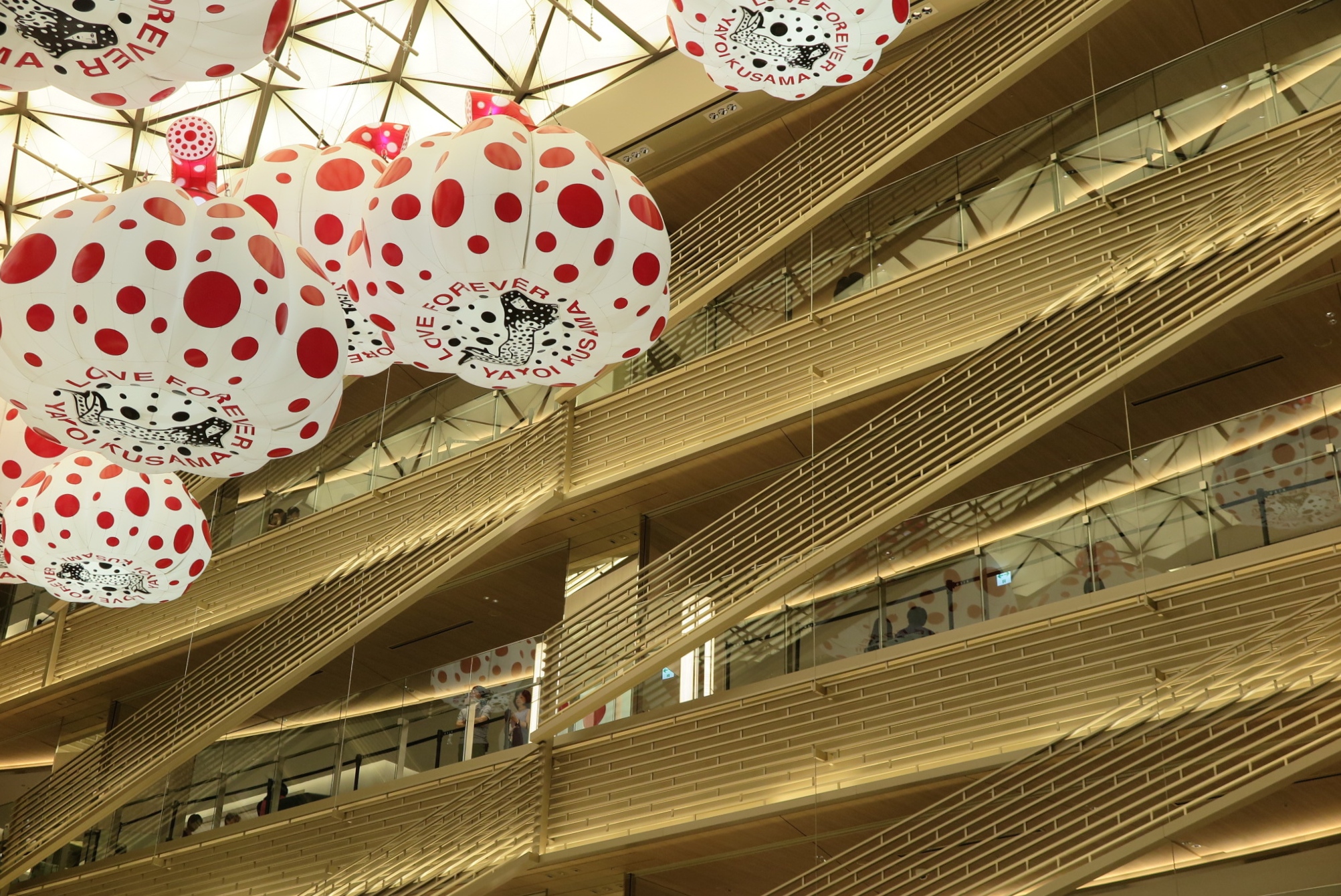

国立新美術館(ホワイエ空間)の窓際には、休憩用のチェアが並んでいます。

セブンチェア、スワンチェアをはじめ歴史に残る、名作椅子を次々と輩出してきたデンマークを代表する家具メーカー Fritz Hansen(フリッツ・ハンセン)社のアイテムです。

この椅子のデザインは、同社で日本人として初のデザイナーとして抜擢された、紺野弘通さんによるもので、「RIN(リン)」と命名されています。

日本語の「凛=RIN」が名前の由来の通り、 洗礼された力強さと曲線の美しい佇まいです。

何度見ても、非常に高いレベルのプロダクトデザインに感服します。

ジャコメッティ展のあと、無駄を削ぎ落としていくような、こうした美意識は家具にも彫刻にも(建築にも)、時代を超えてどこか通じるものがある気がして・・勝手ながら

日本人デザイナー紺野さんの世界的なご活躍を、改めて誇らしく感じてしまいました。

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

住宅改修の写真を追加しました

以前、私たちhm+architects で設計監理をさせていただきました

「覚王山の住宅改修」に写真を追加します。

以前の写真は、お引渡し時期が冬だったので植付け直後のガーデン改修写真でした。

それから半年ほど待って、緑が落ち着いて来た夏の写真を少々加えさせていただきます。

クライアントの改修リクエストは、既存建物はまだ十分に機能するため大幅に手を入れることなく、エントランスまわりのガーデンと、主要ないくつかの室内イメージを優しいヨーロヒアンテイストに変更したいというものでした。

▽before/改修前、既存住宅のエントランスまわり。室内が暗くなるほど南面の植栽が成長した状況。

▼after/既存の高い擁壁の一部を低くカットし、新たな仕上材にハンドメイドのレンガタイルを採用。門扉・植栽は改修工事で入れ替え、以前よりも開放的かつ優しいイメージに。

別の角度から。

▽before/改修前は、ガレージ奥テラスについて、手摺越しの視線が室内から気になる状況。

▼after/オリジナル製作のプランターボックスに植栽を配置し、テラス外観に緑を加えながら視線も制御できました。

関連記事: オリジナルのプランターボックス

▽before/改修前:リビング

既存床フローリング材は、「竹の集成材」にツヤのあるウレタン塗装。

この床のオレンジ系、ほか造作家具等のダークウッド系の色彩インテリアイメージを、明るいグレートーンにアレンジしたいというご相談でした。

関連記事(フローリング改修): リノベーション現場 04

▼after/既存床材、造作家具の塗装、カーテンの刷新といった、工事内容は効果的な改修ポイントに絞って全体イメージを整えました。

改修後のリビングは、ヨガ教室を行なうスペースとして運用されています。

関連記事: 「覚王山の住宅改修」ヨガ・スタジオへ

▽before/改修前:ダイニング

▼after/ダイニングテーブル・チェア、ペンダント照明、リネン素材のカーテンなどのコーディネート。リビング同様のフローリング改修と、造作家具でベンチソファを加えました。

▽before/改修前:主寝室

写真中央のウォークインクローゼット扉を無くしたプラン変更を提案させていただき、空間の広がりやイメージの変更、通風と採光もUPさせます。

▼after/一部のプラン改変と造作棚追加のほか、床材を既存のカーペットからオークの無垢材フローリングへ。また壁・天井面も塗装を加え、明るく清潔な白い空間へ変化しています。

ウェブサイト内、worksページ「覚王山の住宅改修」ではさらに解説を加えています。よろしければご覧下さい。

blog category:覚王山の住宅 改修

other categories

event/第80回建築家展 に参加します

第80回建築家展

〜建築家との家づくり〜

2017. 9/23〜9/24 横浜ランドマークタワー31F にて開催されます建築家展に参加させていただきます。

開催日時:

9/23 (土) 11:00~18:00 入場無料

9/24 (日) 11:00~18:00 入場無料

開催場所:

ASJ YOKOHAMA CELL

神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2-1 横浜ランドマークタワー31F

神奈川エリア・首都圏を中心に活躍する、11名の建築家が参加します。

入場・相談無料です。この機会にぜひご参加ください。

建築家との家づくりとは?

建築、住まいに関すること全般で知りたいこと、

ご興味、ご質問などございましたらお気軽にいらしてください。

こちらの→イベント詳細情報をご確認ください。

blog category:出展イベント

other categories

GSIX

GSIX/GINZA SIX

2017年4月20日のオープンから間もなく4ヶ月。

GINZA SIXのスナップ写真を少々・・

サインデザイン

↑1枚目の写真、ロゴタイプはグラフィックデザイナーの原研哉さんによるもの。

30年以上前から銀座でデザインに関わられた方のコンセプト、銀座という街の「軸性」が

ロゴタイプを中心とするVI(ヴィジュアル・アイデンティティ)に込められています。

建築のミニマルなデザインテイストに寄り添う、シンプルで大人っぽいデザインが秀逸です。

内部の吹抜け空間

インテリアデザインは、グエナル・ニコラさん。

以前のインタビューで

世界中から人々を招き入れる、インターナショナルな商業施設GSIXのインテリアには、日本のエッセンスを入れたかった。

とおっしゃっています。

吹抜け天井に3Dの和紙をあつらえて、自然の光を優しく透過させ、その光が全体に回るように。

階段の手すりにはルーバーを用い、竹をイメージした格子をあしらって・・

現地を訪れますと、アトリウムの人の上下移動は、吹抜けの両端部にあるエスカレーターがメインです。

しかしエスカレーター部分以外、利用者が水平移動するところにも斜めの格子デザインがダイナミックに巡っています。

人の流れ、躍動感がエレガントにインテリアデザインで示されていました。

施設内部では草間彌生さんの作品をはじめ、著名なアーティストのアートワークが注目されがちですが、

建築・インテリアのデザインにもご注目を。

屋上庭園

銀座の街をこの高さから一望することができるということで、特別な場所が開放されています。

百貨店をショッピング目的のみで巡るのではなく、もう少しリラックスして散歩できるイメージが施設に加わった印象です。

ただ、ランドスケープデザインについて

場所のポテンシャルが高いので、つくり方次第では更なる+αが提供出来たかも。

と個人的にはちょっと欲張った期待をしてみたり・・

ラグジュアリーブランド「のれん」ファサード

GSIXの建築デザインを手掛けられた建築家・谷口吉生さんの提案である「のれん」として

中央通りに独自のファサードを設けるショップは、

DIOR、VALENTINO、 CÉLINE、FENDI、 SAINT LAURENT、 VAN CLEEF & ARPELS の6ブランド。

そのうちの1つ、DIOR の外装デザインは、建築本体とともに谷口吉生さんによるものです。

日中の見え方。

近くで見ても、どのような仕掛けでこの波打つようなデザインがつくられているのか・・

白を基調とし、揺らぎを僅かな陰翳で・・エレガントなドレイプのような表現が印象的でした。

ライティングで輝く夜景。

建築、ブランドイメージ共に品格を感じさせます。

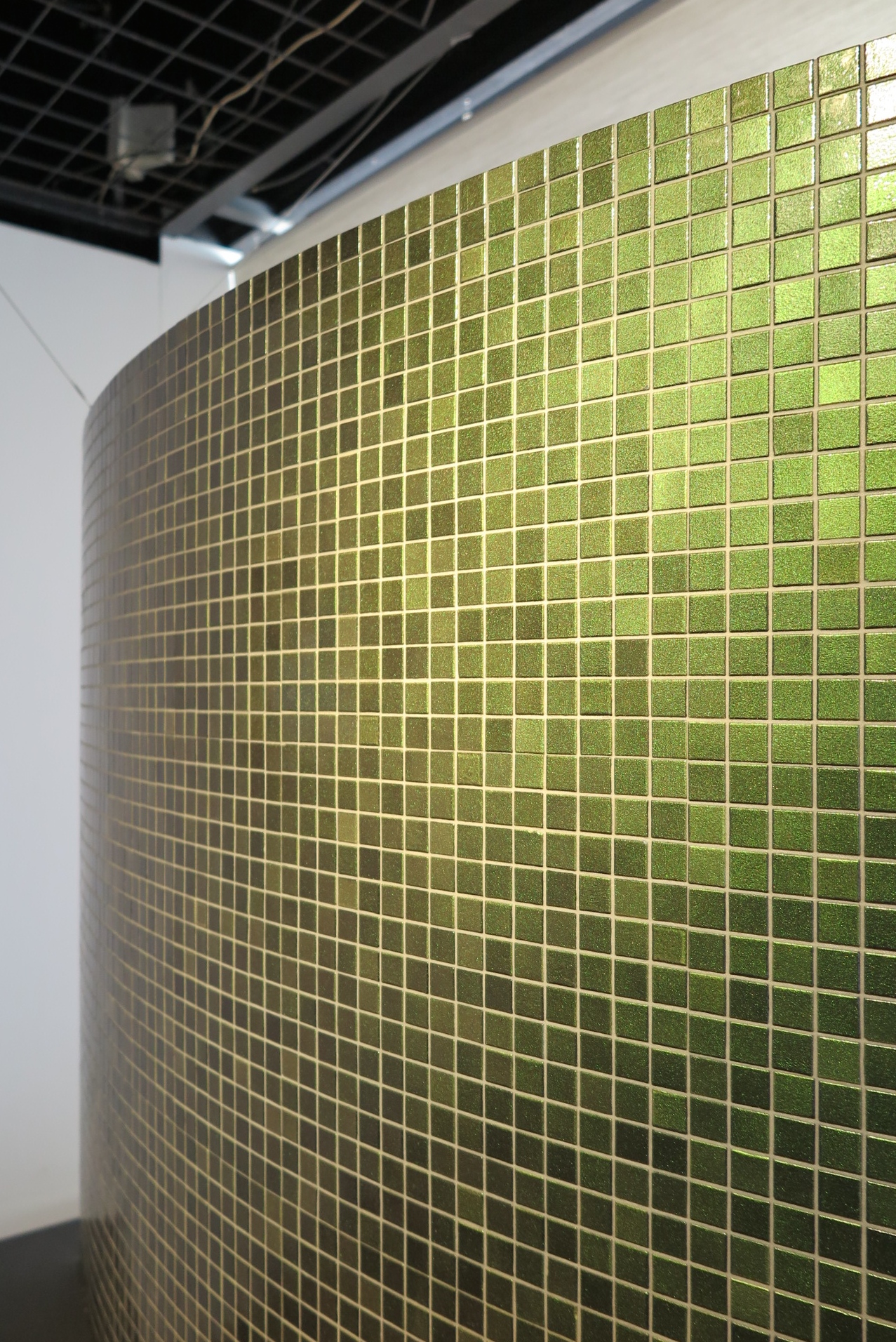

CÉLINE のセラミック

その他ショップのファサードでは

イギリス人建築家で国際的にご活躍の、デビット・チッパーフィールドさんが手掛けられたVALENTINO に話題が集まりそうですが・・

私が密かに注目したいのが CÉLINE のセラミックでつくられた外装です。

テラコッタ調の大型タイル。

この棒状のプロポーション、端部がコの字(CÉLINEさんの、Cの字?)のように鍵型となった形状、釉薬によって1つ1つ異なる繊細な色彩表現・・

ややマニアな視点ですが、タイルの生産技術を詳しく知る人が見れば、かなり難易度の高い仕事であることがわかります。

一見、派手さは少ないように感じるかもしれませんが・・

じっと見ていますと、建材そのもの、素材の味わいが、徐々に滲み出て来るような雰囲気があります。

CÉLINE ファサードについては、建築設計を鹿島デザインさんがとりまとめ、国内タイルメーカーが技術サポートしていたプロジェクトだったとのこと。

開発の事情を知る友人の話によりますと、タイルの開発過程で技術的に難しい場面もあったようですが、最終的な仕上がりには CÉLINE の関係者の皆さんも大満足だったそうです。

ちなみに、この最高難度の特注タイルは岐阜のタイル工場でつくられたもの。

近年、大型の特殊デザインタイルは、ヨーロッパの技術がリードする状況もありますが、

東京の銀座で、国際的トップブランドの顔となるファサードを

日本のデザイン・日本のタイル技術で実現しているところが何だかいい感じです。

著名な建築家やデザイナー、アーティストが個人名でメディアに大きく紹介される中、

こうした国内企業のデザインと技術、チームワークへの評価も高まって欲しいものです。

建築家 谷口吉生さんが全体のコンセプトで提案された

「ひさし」と「のれん」

日本人の美意識が各所に込められたデザインのメッセージは

GSIX を訪れた海外からの観光客、国内の一般利用者にどこまで届いてくれるのでしょうか。

建築の評価が確かなものになるまで、焦らずじっくりと待ちたいと思います。

blog category:建築視察

other categories

建築家の自邸兼アトリエ見学

先日、日本建築家協会 関東甲信越支部 住宅部会のイベント

3人の建築家が40代で建てた「自邸+アトリエ」建築見学ツアー に参加してきました。

神奈川エリア、東急田園都市線沿線3軒の建築家自邸を公開していただけるという企画で、住宅内部を見学出来る貴重な機会です。この地域で設計活動をされている建築家の 桜本将樹さん、中村高淑さん、高橋隆博さんが直接ご案内して下さいました。

・桜本邸(桜本建築設計事務所)

・中村邸(中村高淑建築設計事務所)

・高橋邸(アトリエ秀)

を巡るプログラムでしたが、私は都合で2件目から参加させていただき、中村邸と高橋邸の2つの建築にお邪魔しました。

冒頭の写真は中村邸の内観(2F ダイニングキッチン)、2点目は外観写真。

中村邸は竣工後約1年、コンパクトな2つのアトリエ:建築設計事務所のアトリエ(1F)、陶芸家の奥様のアトリエ(2F)が内包された地上3階建の建築です。

間口4m、奥行13.6m(約16坪)の細長い敷地に

RC造(1F)+木造(2,3F)の混構造のフレームを採用されていました。

特に木造部については、LVL(単板積層材)による木造薄肉ラーメン構造 という工夫が盛込まれたもので、

構造フレームの柱型、梁型を極力出さないおさまりを実現し、平面・高さともスペースを有効に活用する計画となっていました。

ちなみにRC造の1Fには、ショールームのようなつくりのガレージに

中村さんの素敵な愛車(車:Porsche 911、バイク:SUZUKI・KATANA)が置かれているため、竣工直後はバイクショップとよく間違えられたそうです。

内外ともに構造形式や建築材料を多彩に操る、建築家独自のコーディネートが際立つ建築でした。

次にうかがいました高橋邸は、竣工後13年、地上3階+ロフトの建築でした。

構造はRC造(薄肉ラーメン構造)のスケルトン、内部に木造のインフィルを軽く組み合わせた、こちらも個性的な構成。

家族の成長や変化に対し、将来 柔軟にカスタマイズ調整ができるような建築を意識して設計されたそうです。

おおまかには1Fを設計事務所スペース+臨時に開催されるイベントスペース、上階にはプライベートな居室が設定されていました。しかし実際の運用では、2Fのリビング・ダイニングスペースにまで、週末に外部の方を招いた様々なかたちの利用状況になっているとのお話でした。

お子さんの成長とともに、3Fプライベートルームの仕切り方を変化させて来た経緯も含め、大きな時間の流れの中で建築を捉えることができる解説をいろいろとお教えいただきました。

設計者としての想いと、利用者(住まい手)の想いを両立させた実例を見学することが出来、学びの多い見学会でした。

企画していただいた日本建築家協会の皆様、ご自邸を案内して下さった桜本さん、中村さん、高橋さん、どうもありがとうございました。

現在、弊社にご依頼いただいています実施設計中の「蒲郡の住宅」も、アトリエ併設の計画となっています。

より良い建築を生み出せるよう、こうした一つひとつの経験を日々の設計に活かしていきたいです。

blog category:建築視察

other categories

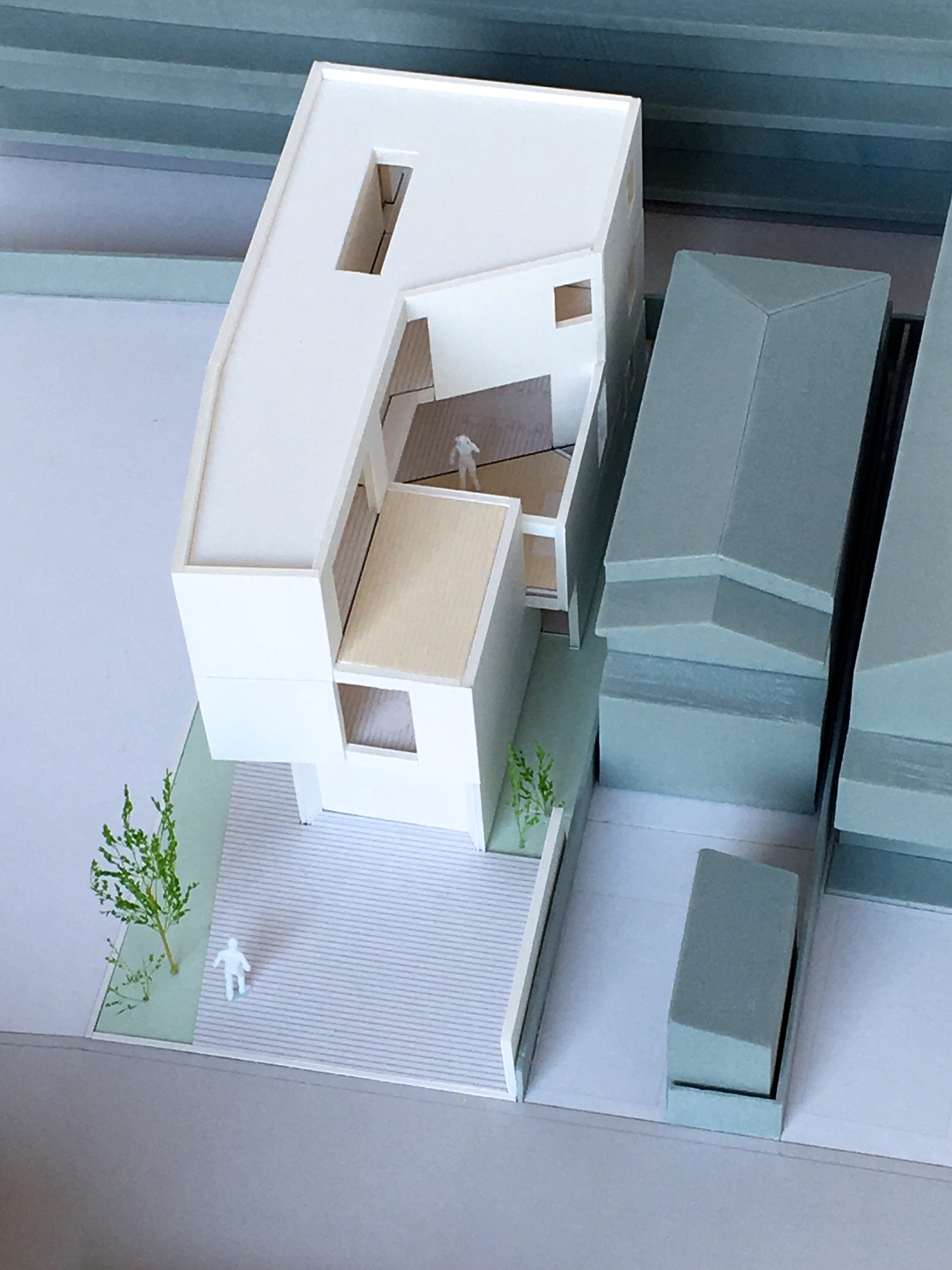

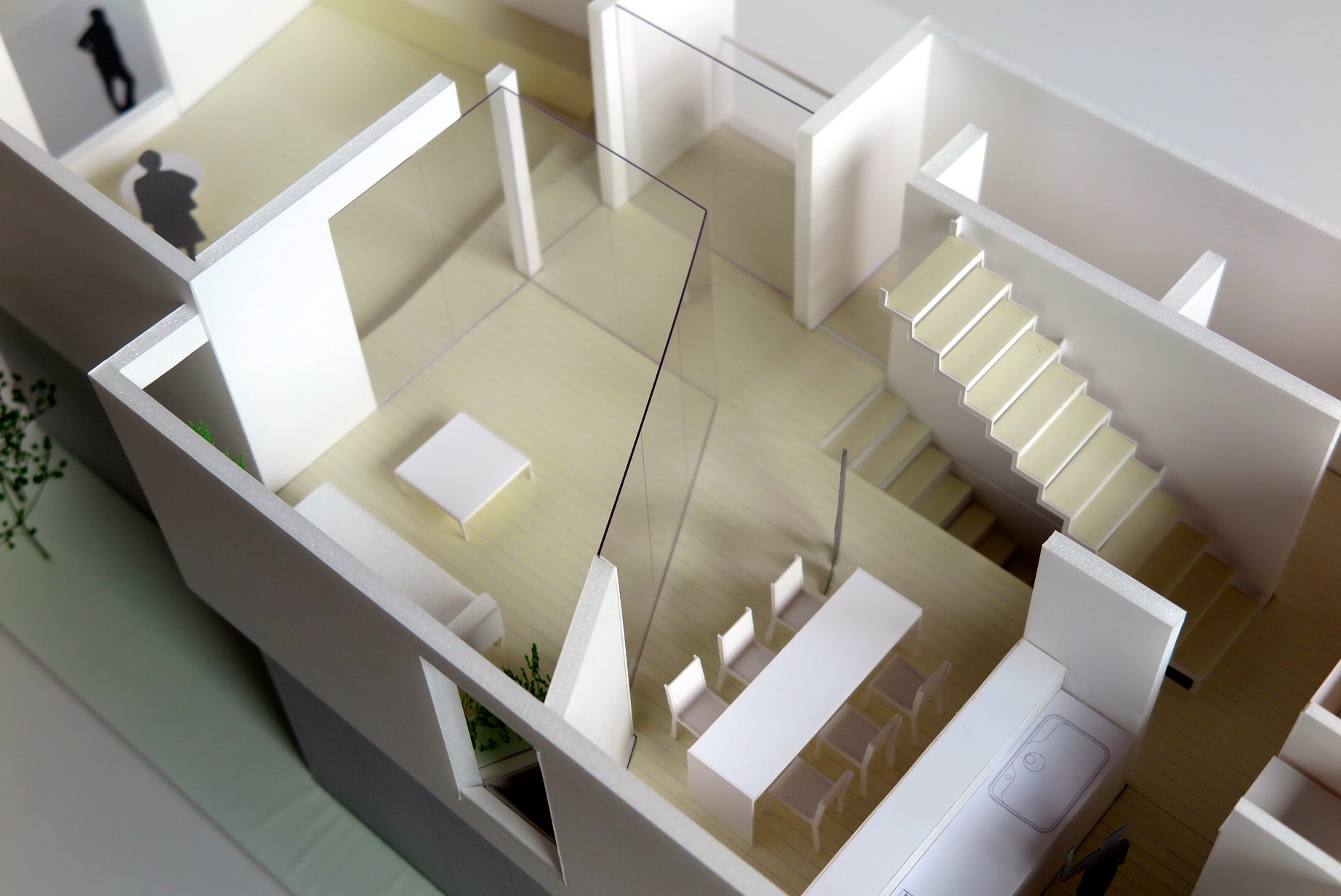

models/House in Owari

photo:hm+architects

blog category:尾張の住宅

other categories

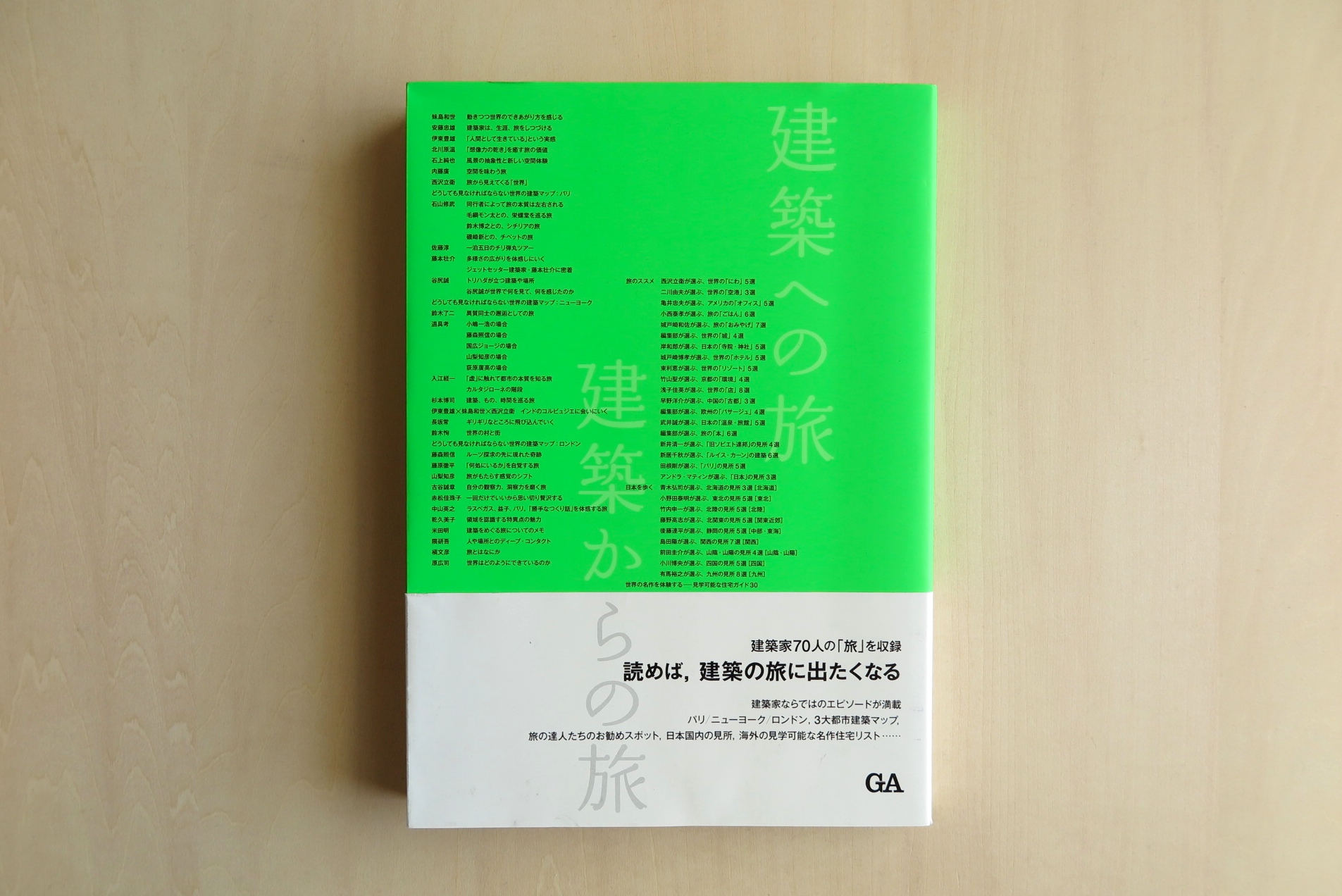

建築への旅 建築からの旅

確かにこれを読んで、建築の旅に出たくなりました。

「建築への旅 建築からの旅」

2017年5月末にA.D.A.EDITA Tokyoより発行されました書籍について。

建築は、動くことなく、つくられた土地・場所に固定されていますので

その建築を体験しようと思うと、当然ながらそこを実際に訪れるしかありません。

建築を学ぶためには、一般にそうした建築の空間体験を経て

建築を血肉化することが今も昔も王道とされていると思います。

私もこれから建築を学ぼうとする学生さんには、建築の旅を通じた空間体験をオススメしたいと考えていますが、

自分自身は世界の名建築を知り尽くしたような

建築の旅の達人でもありませんので、自分のいくつかの経験+建築ガイドマップなどを紹介したり・・

これまでのガイド本は、主に地図や個々の建築情報が整理された便利なものとして書籍化されています。

しかし今回の本ような、建築家(70人)の個人的なエピソードを満載にまとめたものは、無かったのではないでしょうか。

情報を仕入れるというより、建築へ向かう根本的なところに立ち返るスイッチを押されるような。

読んでいきますと、各建築家が設計した建築作品を語るのとは違って、その方の建築の原体験に出会うような楽しみも・・

これから建築を学ぶ方にも、もう既に専門家として深く建築に関わっている方にとっても旅への興味が膨らむ内容だと思います。

書籍の中では、

↓ 建築家の石山修武さんのコメントに妙に共感してしまいました。

「このように、旅は不思議なもので、その経験をやたらと他人に喋りたくなります。このインタヴューも同様、これは所謂、経験を自慢しているわけです。でも、その自慢を聞くのが面白い。話を聞くと、ついつい見に行きたくなりますから。二川幸夫さんからも「〇〇が一番良かった」とよく聞いて、旅に出たくなったことを思い出します。」

(「同行者によって旅の本質は左右される/石山修武」より)

個人的には、以前ヨーロッパの見たい建築を1ヶ月ほどかけてユーレイルパスで旅してから、

気が付けば、もう何年も時間が空いてしまいました。

この書籍「建築への旅 建築からの旅」から

自分の知らなかったマニアックな話題も取り込みつつ

次の建築の旅を考えてみたいです。

GAの書籍情報

↓こちらのサイトで、内部のページも多数紹介されています。

http://www.ga-ada.co.jp/japanese/ga_other/travel.html

blog category:etc.

other categories

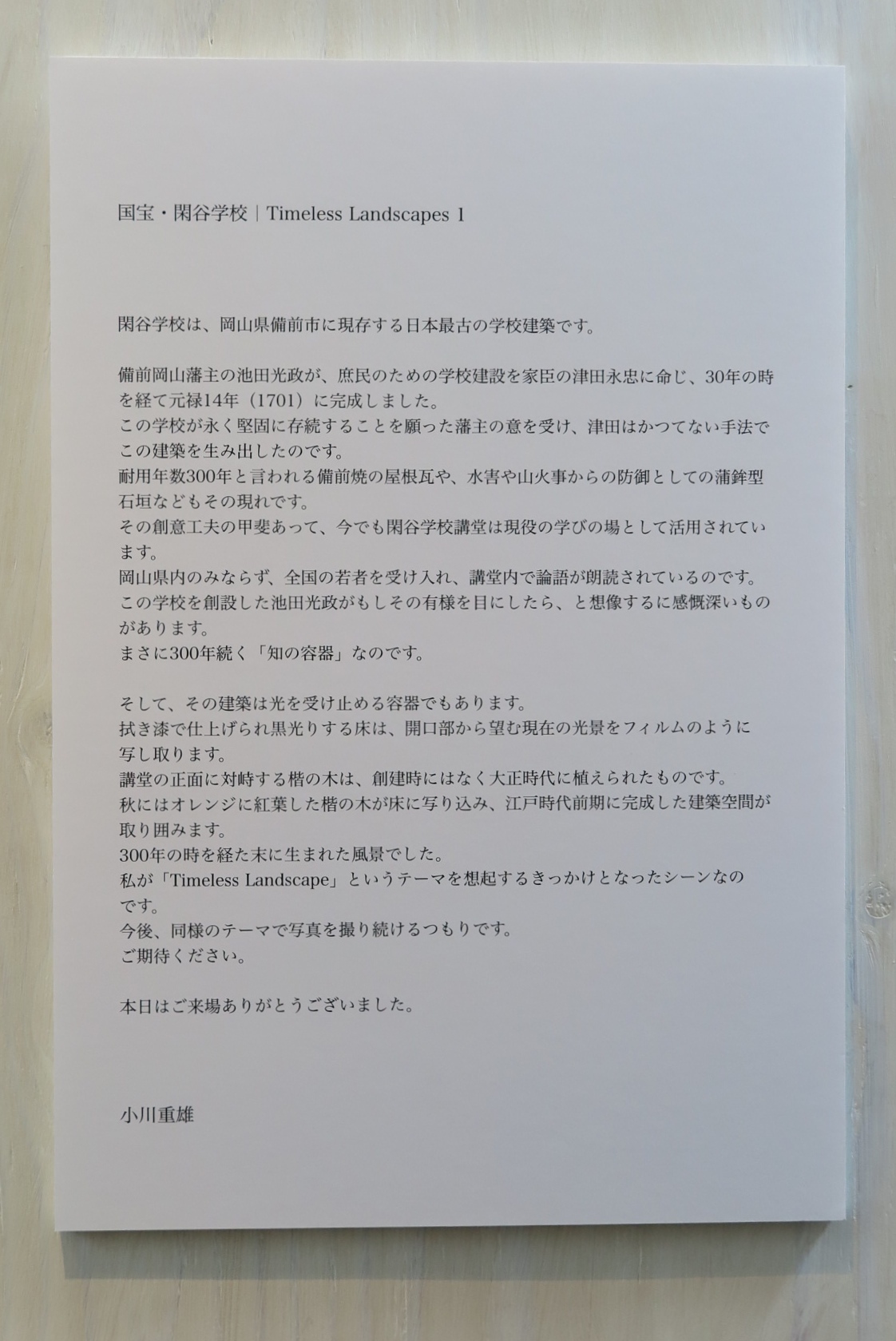

小川重雄写真展 国宝・閑谷学校

建築写真家の小川重雄さん展覧会に行って来ました。

小川重雄写真展/国宝・閑谷学校

Shigeo Ogawa Photo Exhibition/National Treasure Shizutani School

会期:2017.06.24 – 07.02

展覧会内容は、岡山県備前市に現存する日本最古の学校建築、「国宝・閑谷学校」のみを撮影されたもの。

「閑谷学校」は、

前職でお世話になった第一工房の代表、高橋てい一(てい:青へんに光)さんが、生前のお話で、何度も絶賛されていた建築です。

私は所員として長年居ながら、まだ現地を訪れたことが無く(反省・・)その素晴らしさを是非体験し共感したいと思っていた建築の1つでした。

そんな閑谷学校が、写真展 & 小川さん初の写真集にまとめられるとお聞きし、

東京都台東区根岸にある「GALLERY-O」

小川さんご自身の仕事場兼ギャラリースペースに・・

展覧会場パネルより

「Timeless Landscape」というテーマで撮影、そして今後も同様のテーマで撮り続けられるそうです。

会場では、12点の力強く美しい写真を見ることが出来ました。

建築がつくり出す空間、反射する光など、300年以上遡っても・・

かつて、ここで学んだ人々が見た光景とほぼ同じなんだろうなぁと。

ギャラリーは、コンパクトな平面ながら、空間に高さを与えた伸びやかなスペースを内包しています。

北側からの自然光を優しく取り込み、ブランド調整とスポットライトで光環境がつくられています。

写真集は現在、編集最後の詰めの作業中とのこと。

今回、特別に撮影許可を得てドローンを使用した俯瞰写真、

解説ページには新たなデジタル図版起こしを行なった図面も加わるそうです。

こうした他では見ることが出来ない厳選素材が凝縮された写真集。

現代建築の写真を国内外で多く撮られるお仕事と平行して、大学での学生指導、

こうした展覧会・写真集をまとめられる小川さんの活動に感心するばかり。

1部予約購入させていただき・・

今月末頃、手元に届くのを楽しみにしています。

↓書籍の詳細情報はこちらのサイトでご確認ください(きれいな写真画像もあります)。

http://www.millegraph.com

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

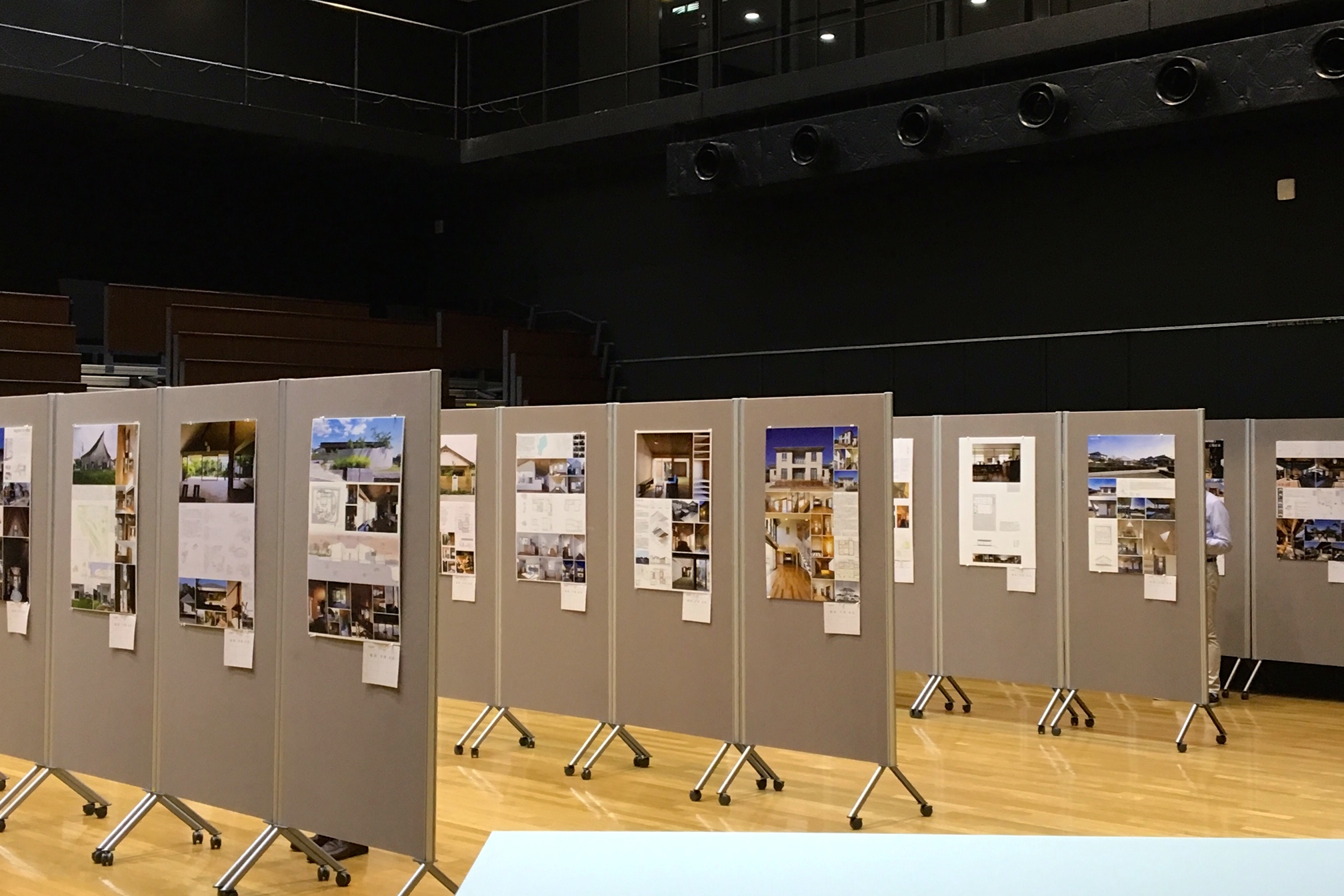

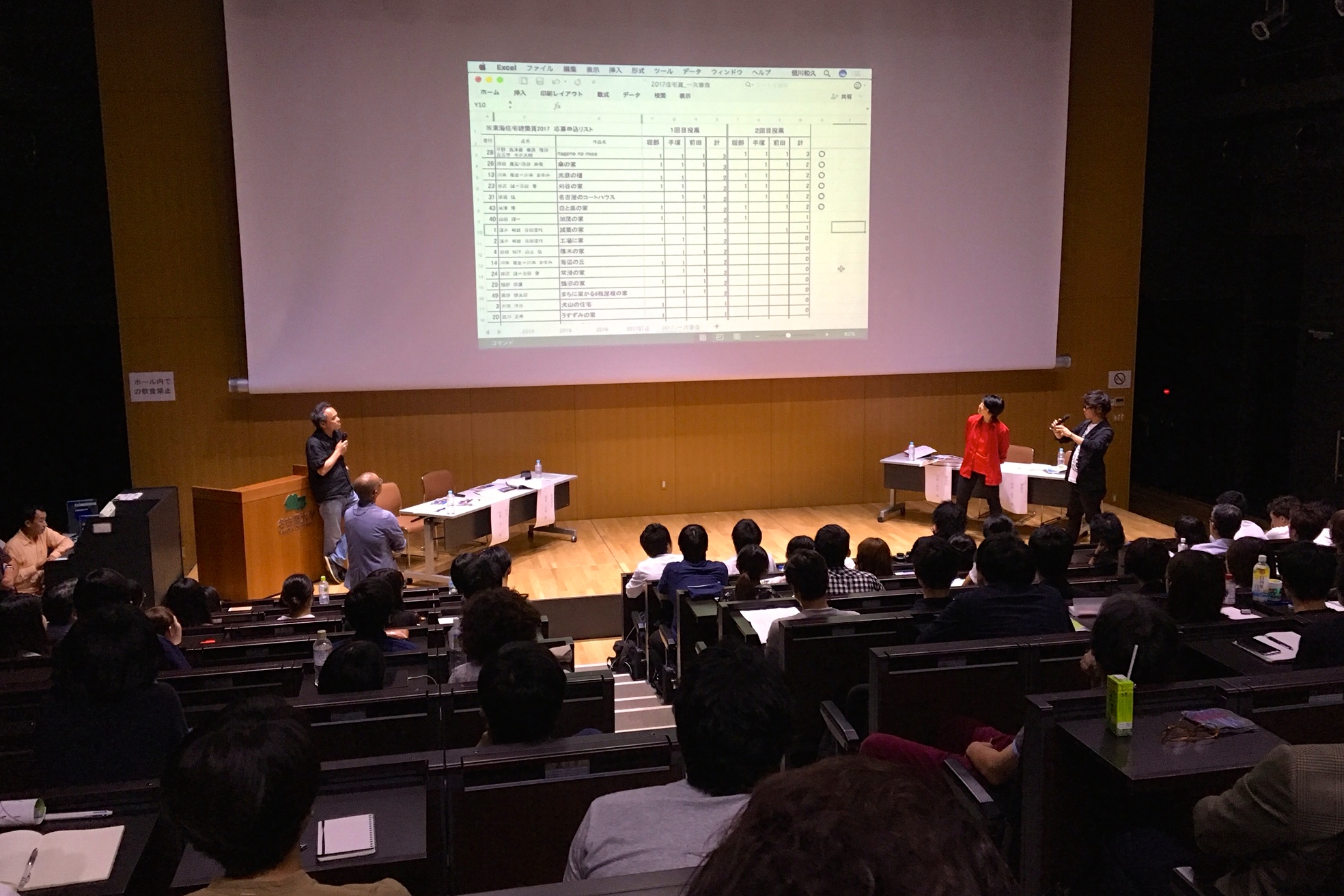

公開審査

第5回 JIA東海住宅建築賞2017 に応募し、公開審査を体験して来ました。

日時:2017年6月24日(土)13:00〜17:30

会場:名古屋大学ES総合館ESホール

審査員長:堀部安嗣 氏(堀部安嗣建築設計事務所代表)

審査員 :手塚由比 氏(手塚建築研究所共同代表)

審査員 :前田圭介 氏(UID主宰)

※写真は、審査前の会場。1作品につきA1パネル1枚の展示。

この建築賞は、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の東海4県に

つくられた住宅(専用住宅・集合住宅など)を対象とし、

各自が定めたテーマに対して特に秀でた住宅に対して贈られる賞です。

私見ですが、開催された回数が今年でまだ5回目ながら、

以下の点から注目度はかなり高まっていると感じます。

①著名な建築家を毎回審査員に3名招くこと(建築家以外の審査員はいない)

②審査員と応募者が直接対話が出来る

③現地審査を審査員全員が同時に行なう

④審査が1次、2次共に公開審査であること

これらが、専門家にも学生さんにも刺激を与えているのではないでしょうか。

他の建築賞ではこうした機会もなかなかありません。

そして実際に挑戦してみないと評価・結果はどうなるかわかりません。

6/24の公開1次審査当日は

応募者が直接応募パネルの前に立ち、審査員の方に説明を加える形式で行なわれました。

その後各審査員の投票結果を集計し、議論を行ない現地審査作品を決めるという流れです。

全員プロの設計実務者である応募者が、公開で審査・評価を受けます。

全国的に知名度のある建築家も、東海地区を中心に活躍されている建築家も、全員同じように1作品4分ほどの時間で説明・質疑応答が続いて行きます。

準備関係者のお話では、今年は47作品の応募があり、応募数というよりはその質が、年々ハイレベルになってきているとのことでした。

審査員の先生方も長時間の審査、かつ同業で面識のある建築家(応募者)もちらほら・・という状況。

なかなか大変な審査に見えました。

審査開始早々、審査委員長の堀部さんが私たちの応募パネル前に(名前の五十音順で、早い番号から)。

設計で重視したポイントを、私なりに説明させていただきました。

※この写真は会場内の撮影をされた谷川ヒロシさんより

審査時間の終盤あたりでは、学生さんの見学者も徐々に増えたように見えました。

審査員と応募者建築家のやりとりを多くの人が聞きながら審査終了を待つ状況。

全ての作品を3人の審査員の方が見終えられて、投票となります。

票が入ったものについて、各審査員のコメントを加えた議論に。

この時点で応募数の半数以下、20作品ほどに絞られています。

私が見る限り、かなり力の入った作品でも票が入らなかったものが複数あり、唸ってしまいます。

私たちの応募作品は、幸いにも審査委員長の堀部さんから票をいただき、

前向きなコメントも加えてもらえました。

しかしながら他の審査員の評価は得られず、次の現地審査(8作品)へは進むことは出来ませんでした。

ちなみに現地審査へ進んだ作品に対しても、

「この作品のどこが良くて票を入れたんですか? 私は良いとは感じないが・・」

といった審査員同士のやりとりもありました。

また応募者の中には、大学で学生さんを指導する方(常勤・非常勤)も多くお見かけしました。

学生さんも見守る中での審査では、手厳しいコメントもあって、これはなかなか厳しい状況だなぁ・・というのが率直な印象です。

(ちなみに過去に私が授業でお会いした学生さんも何名か来ていました・・)

新築と改築物件の比較の難しさに加え、審査の視点もそれぞれ異なる議論。

建築を評価する価値観の幅や奥深さを改めて感じました。

入賞の可能性をどこか期待しつつ・・の応募でしたので、

やはり最終審査に残れなくて、少し残念ではあります。

公開審査での、短時間の対面プレゼン・各審査員との対話など

貴重な経験として持ち帰り、次に生かしたいところです。

関係された皆様、どうもありがとうございました。

審査の結果、次回の最終審査の情報など

↓こちらのJIA東海住宅建築賞/Newsページで確認出来ます。

http://tokaiarchiprize.jp/news

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

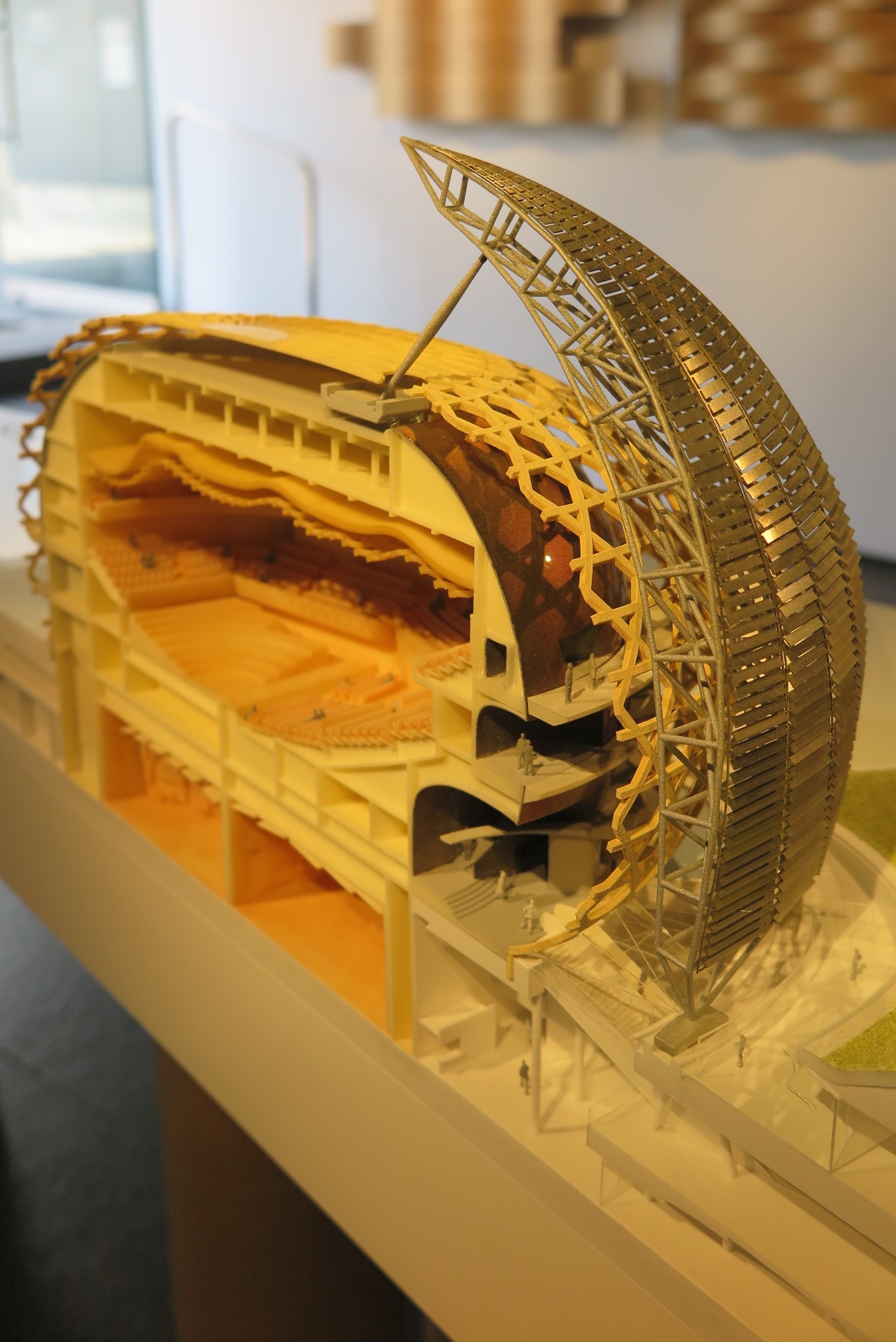

SHIGERU BAN 展

TOTOギャラリー間で2017年7月16日まで開催中の「SHIGERU BAN 展 PROJECTS IN PROGRESS」へ行ってきました。

国内外のコンペにも数多く勝利し、国際的に注目を集める建築家 坂 茂さん。

2014年には災害支援と多方面に及ぶ建築活動が高く評価され、建築界のノーベル賞とも言われるプリツカー賞を受賞されています。

ギャラリー間での展覧会は、1999年以来18年振りとなる2回目の個展となります。

展覧会ならではの展示コンテンツとは?ということを意識された展示は、模型やモックアップ、建設現場の映像などを用いて施工プロセスまで理解出来るような表現となっていました。

エネルギーに満ちた展示の数々。

映像を除く展示物は撮影可でしたので、模型とモックアップをいくつか紹介させていただきます。

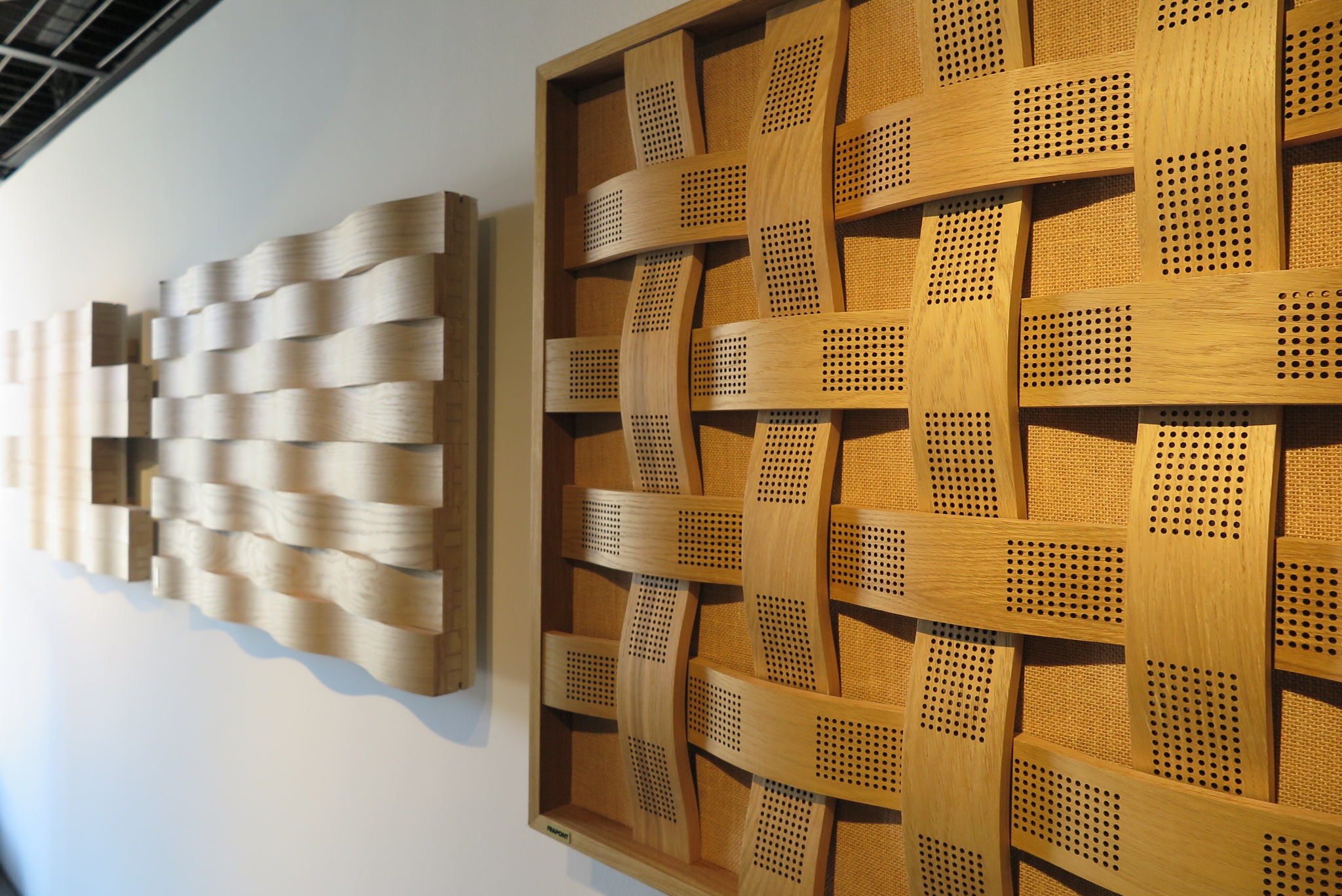

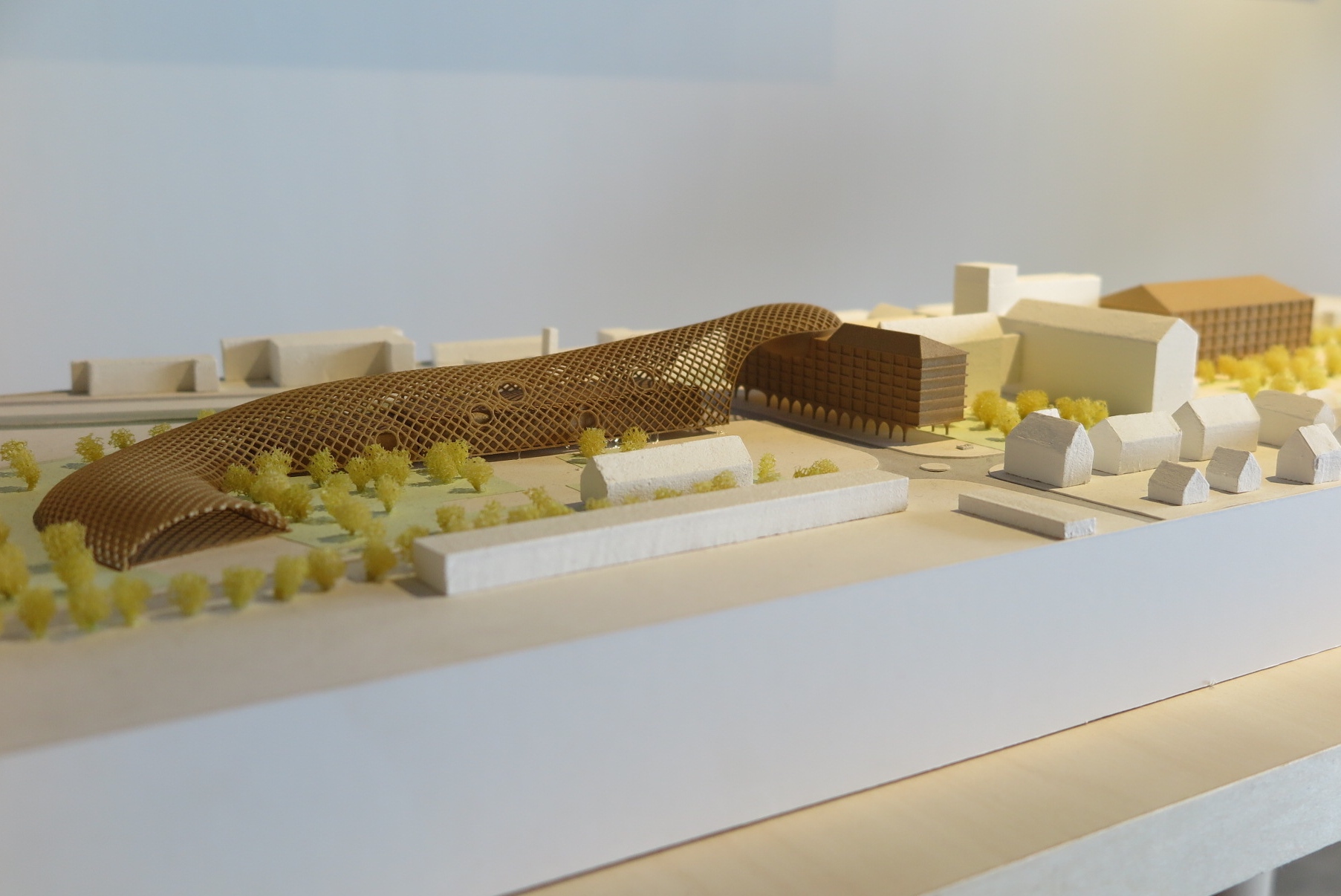

会場に入ってすぐのメイン展示(3F)中央には

2017年春、パリ近郊にオープンした音楽ホール・コンプレックス「ラ・セーヌ・ミュジカル」の模型。

周囲の壁面で、コンペ提案時の映像や現場定点写真が紹介されていました。

コンペから6年越しのプロジェクトだそうです。

建設プロセスを拝見しながら・・

この規模と、内容を設計管理するのは、本当に大変だったのだろうと頭が下がります。

勝手な想像ですが、もしも自分が設計担当者だったとしたら・・

色んな意味で命懸けですね。シビレます!

ホール部分の断面模型。

曲面の木製フレームで覆われた音楽ホールのさらに外側には、木の葉のような形で、太陽の動きに追尾する可動式ソーラーパネルがあります!

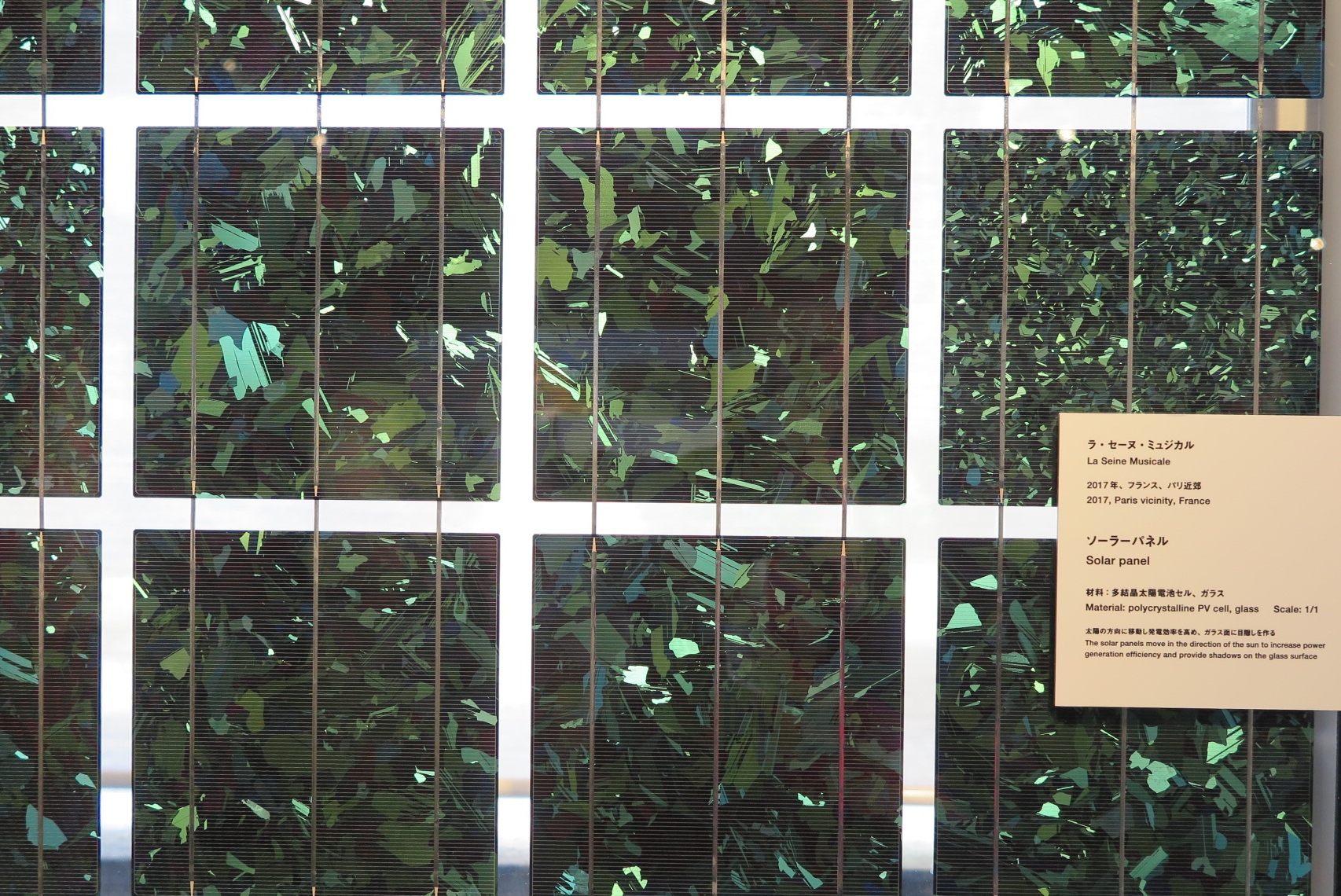

ソーラーパネルの実物も展示されています。

見たことのない、美しい多結晶太陽電池セルでした。特注品のようです。

モザイクタイル。

光の受け方により、玉虫色のような色彩変化を狙った壁面。

特注アイテムの数々。

ホールの吸音壁面モックアップ。

音楽ホールの座席。

モックアップに座って、映像展示を見ることが出来ます。

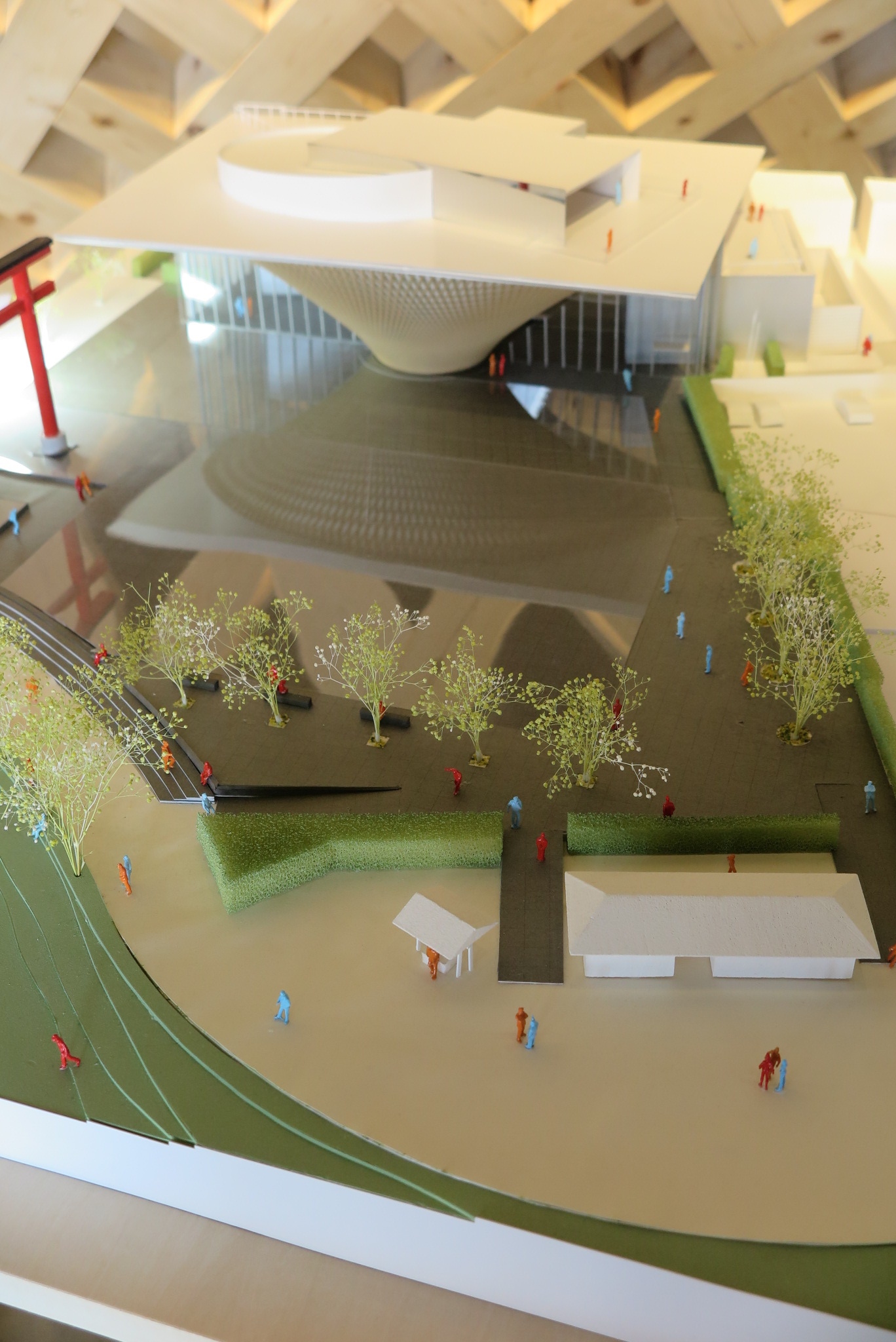

4階の展示へ。

国内外で進行中のプロジェクトの数々。

「由布市ツーリストインフォメーションセンター」/大分県由布市 2018年竣工予定。

「竹田市クアハウス」/大分県竹田市 2018年竣工予定。

特殊な屋根架構システムを、中庭を覆う形で見せています。

展示の見せ方にも感心。

中庭に落ちる影。

実際の建築へ想像が膨らみます。

「スイス時計会社本社」/スイス、ビール/ビエンヌ 2018年竣工予定。

同(スイス時計会社本社)木製模型。

材料加工の様子が映像で紹介されていましたが、3次元での木加工技術は、凄いレベルで驚きました。

日本よりはるかに高度なものだと思います。

計画地の近くには木構造専門の大学もあるとのことですが、こうした地域の産業・技術なしにはプロジェクトの実現は不可能だろうと感じるほど。

「ティームセブン新社屋」/オーストリア、リート・イム・インクライス 計画進行中。

無垢の木で木製家具をつくる会社のため、同社家具の脚のかたちを使った木製トラスの展示。

「富士山世界遺産センター」/静岡県富士宮市 2017年7月竣工予定。

水面に映った姿が、逆さでない富士。間もなくの完成が楽しみです。

展示を拝見しますと、造形的に特徴のある提案が多く、また木材を主とした材料の扱いにも独自の設計スタンスを感じます。

単に目先の経済性、機能・維持管理面から導き出された合理性とは別の次元でプロジェクトを俯瞰しているのではないかという印象を持ちました。

建築に求められる価値は、時代とともに少しづつ変化する部分と、変わらない部分があると思いますが、日々の設計実務の合間に出来るだけこうした見学を重ね、建築の潮流・建築の普遍的な価値 に一歩でも迫っていきたいです。

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

復刻なるか

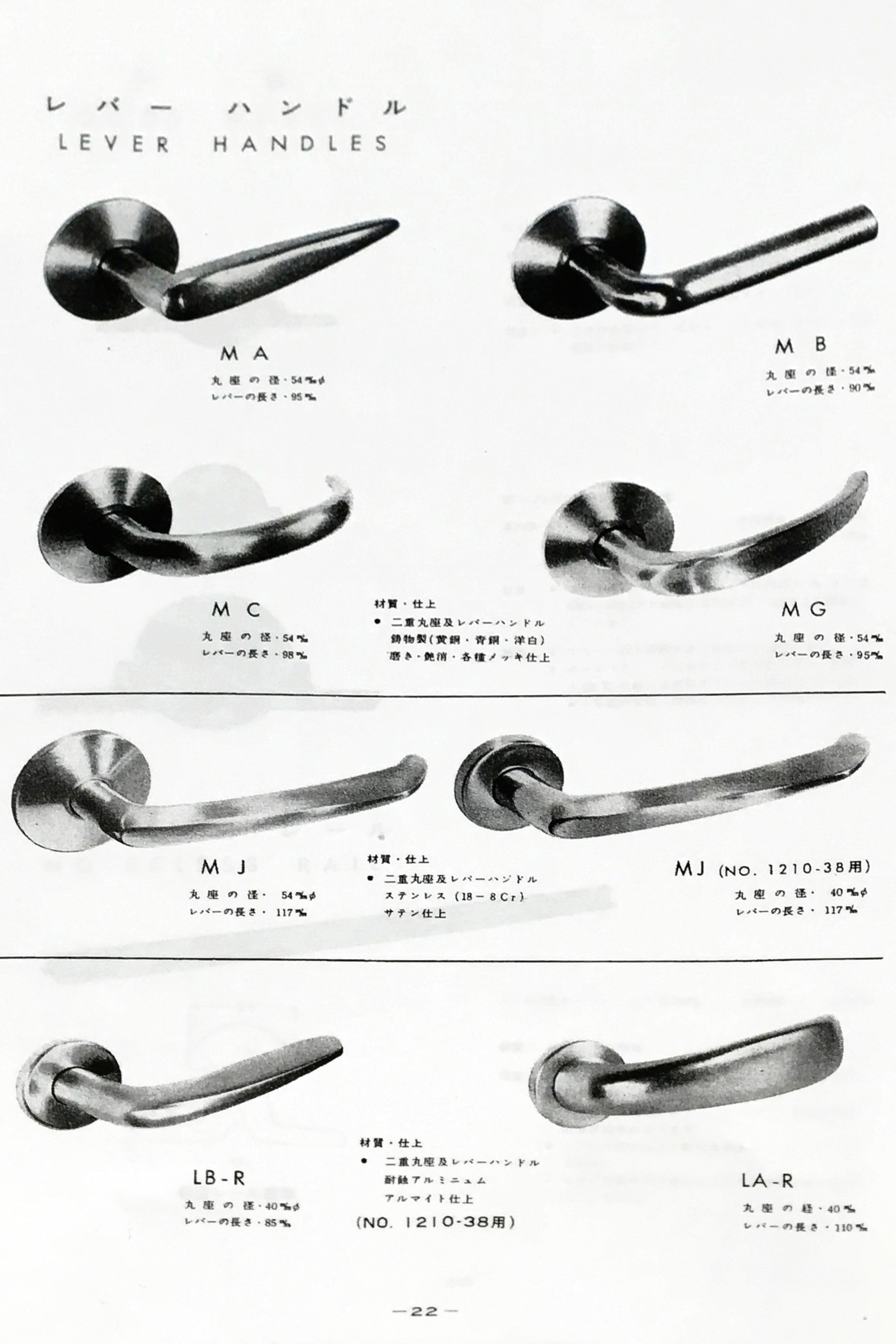

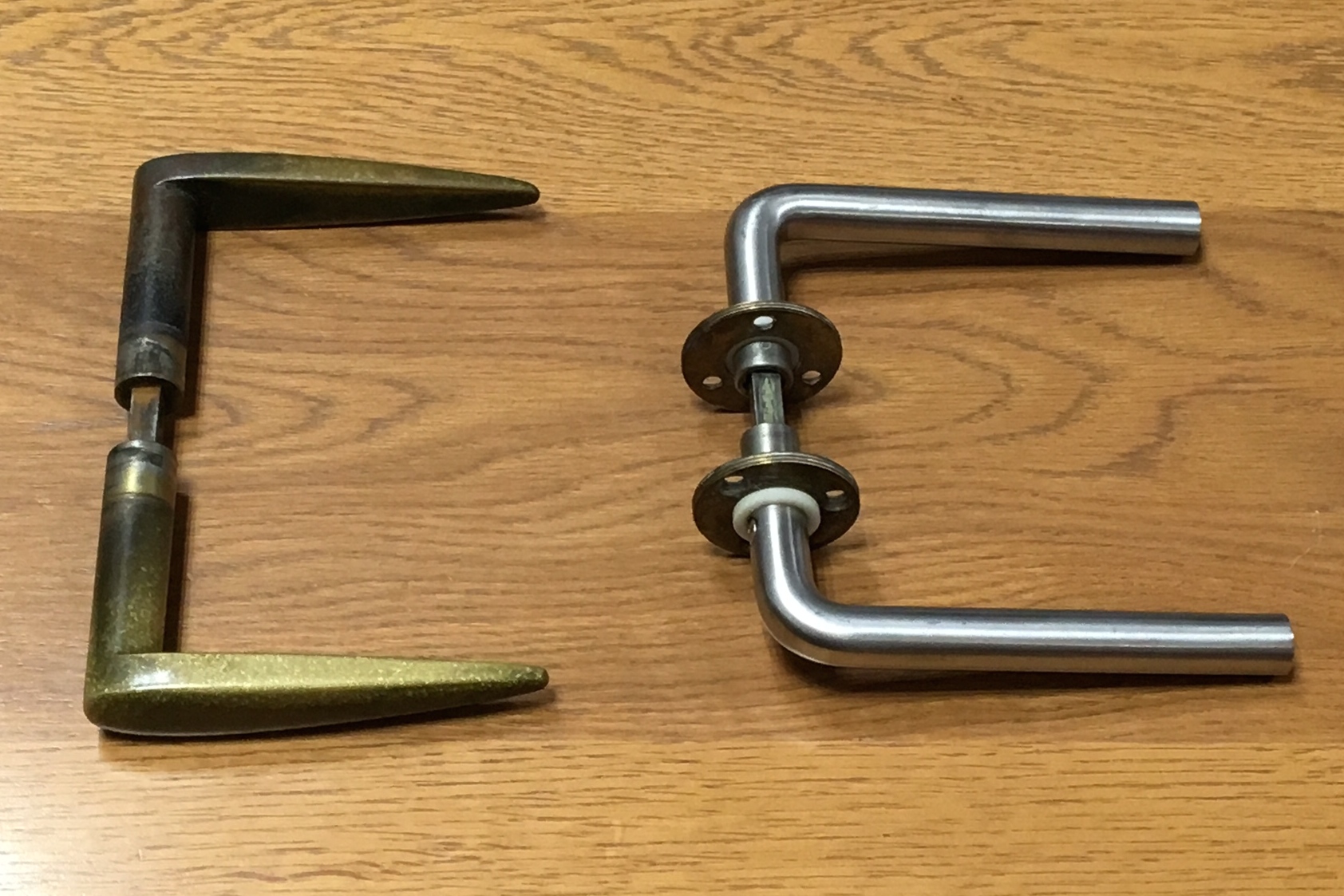

建築の金物、建具のハンドルについて、少しご紹介します。

先日、建築金物メーカーの「堀商店」さんのご担当の方から、一度廃盤となっていたアイテムが復刻されたとご連絡をいただきました。サンプルを見せてくれるということで、まずは拝見!

写真左のステンレス素材のものは現行でも扱っている商品「MCS」ですが、右の同デザインで真鍮素材がラインナップに復活したそうです。

このハンドルは、細くて小振りなのが特徴です(ハンドル長さは70mmほど)。

スケールの小さい空間表現に合うということで愛用している建築家もいます。真鍮のハンドルは、ステンレスより重量があり、また使い込んで味わいが増してくる素材感、カラーコーディネートなど、選定される理由は幾つかあると思います。

ちなみに同デザインで一回り大きい、標準サイズのものもあります。

参考までに・・と、半世紀以上前となる1965年のカタログコピーを見せてくれました。

上から2段目左の「MC」という製品が標準サイズのアイテムで、今も「MCR」という名で続くロングセラーアイテムです。

実はこの古いカタログを持参して下さったのには、別に小ネタがあってのこと。

上記カタログ、最上段の左側「MA」という名の真鍮製ハンドルは、「山田守自邸」(参考:以前のブログ記事「山田守自邸」見学)でも使われていたレバーハンドルであるそうです。

↑写真左が、そのハンドル(と同一デザイン)の実物。

現在は廃盤となっています。

偶然、別の建築現場の解体時にハンドルのみ残すことができたレアアイテムとのこと。丸い座金パーツは残念ながら残っていないそうですが、テクスチャに時間の堆積を感じますね。

拙ブログを見て下さって・・「伊原さんは興味があるのでは?」ということで、わざわざ持参して下さいました。

(しかし私は見学者時にそれを建物のどこに使っていたのか、不覚にも気付けていませんでした!)

最後に↑写真「MA」の右側、ステンレス製のハンドル「MB」について

上記1965年カタログでは最上段の右側にありますが、これも同様に現在は廃盤です。

まったくクセの無いシンプルなデザインで、堀商店らしさ?のような手の込んだ仕掛けは抑えられているように見えます。しかしハンドルの径が13φと、かなり細くシャープです。他メーカーでありそう?と思っても、この繊細さは他の既製品ではおそらく無いでしょう。個人的に一番使ってみたいのはこの製品かな。

こちらも半世紀前に存在していたということで、思わず唸ってしまいました。

リクエストがあれば、冒頭の「MCS」に真鍮が復活したように、廃盤の「MA」「MB」も製品として復刻の可能性があるそうです!

もしリクエストするとしたらどれが良いですかと聞かれ、私はMBに一票、としてみました。

建築関係者でも一般の方でも、ご意見のフィードバックがありそうですので、堀商店さんにお伝えしてみてはいかがでしょうか。

blog category:etc.

other categories

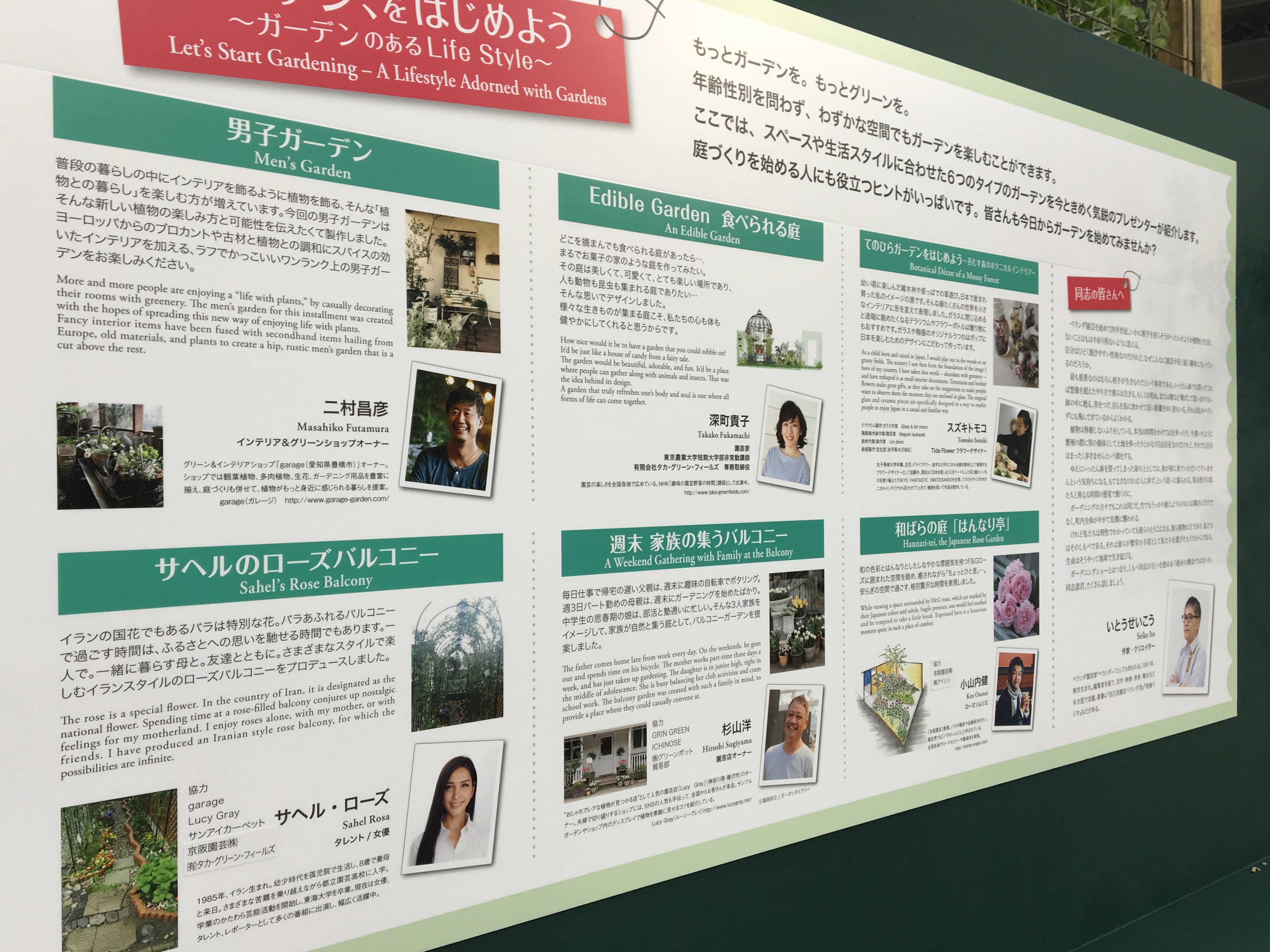

国際バラとガーデニングショウ

愛知の友人が主催者から依頼を受けて出展していると教えてもらい

2017.5.12〜17までメットライフドーム(旧西武プリンスドーム)で開催されていました

第19回 国際バラとガーデニングショウ に行って来ました。

場内のガーデン関連エリアにある紹介看板をパチリ。

看板左上、案内をいただいた二村昌彦君、「男子ガーデン」と銘打って出展しているところに注目!

メインのディスプレイはこちら。

このほかにもDIY体験のワークショップ、二村君が代表を務めるガーデンショップ「garage」のブースも別の場所に同時につくり込んで展開していました(来場者が途切れるタイミンでうまく写真が撮れませんでした)。

TV取材も受けていたりと、昼食をとる時間もなく大忙しの様子。

イベント全体では華やかなバラ、優しい雰囲気のガーデニング的な出展がほとんどの中、フラワー系とは異なるクールな「男子ガーデン」ディスプレイは例年にはなかった表現とのことです。注目度が高かったのではないでしょうか。

これら全てを愛知からトラック4台で運搬したとのことで、設営から撤収までなかなか大変な出展。

頑張っている友人から刺激をいただきました!

はじめて訪れた旧西武プリンスドームですが、建築的には膜天井の屋根によって柔らかな自然光が得られ、またスタジアム周囲が外部に開放された空気環境がこうしたガーデンイベントにもマッチしている気がしました。

イベントビジネスとスタジアム建築との関係、実際の運営状況なども見学でき、何かと勉強となりました!

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

ヒアリング

先日は、建築のご相談をいただいたご家族に、住まいについてのお考えなどお話をうかがいました。

ご家族の方、個々にお話をうかがえますと当然ながら、細かなニュアンスを汲み取ることができます。

今回もご主人の将来イメージやお考え、奥様の視点での家事や育児についてのお考え、過ごし方の好みなどを同時に多く受取ることが出来ました。

ご家族が揃われる貴重なお時間をどうもありがとうございました。

blog category:etc.

other categories

十日町の建築

GWに出掛けました新潟・上越の山菜採りの帰りに、新潟県十日町市にある建築を短い時間ですが、見学してきました。

スナップ写真など、少々紹介させていただきます。

こちらは、オランダの設計ユニット MVRDVの日本国内初作品(2003年竣工)

「まつだい雪国農耕文化村センター 農舞台」です。

北越急行「ほくほく線」まつだい駅のすぐ脇にあります。

越後妻有 大地の芸術祭の里として利用された方も多いのではないでしょうか。

↑web情報はこちら

少々専門家ネタになりますが、建築家の吉村靖考さんが独立される前に設計で関わられていたそうです。

私は数回訪れていますので、今回は外観のみパチリ。

はじめて見てから十数年経ちますが、はじめ大胆な構成で大きなインパクトを受けた現代建築も、少しづつ不思議とこの大自然に建築が馴染んできている気がします。

このアイコニックな建築によって

「まつだい」という場所に、かつては無かった観光やアートのイメージを定着させたのだと思います。建築がその役割を果たしている事例でしょう。

単に私が見慣れて来た、ということもあるかもしれませんが・・

ちなみに、雪に埋もれた景色もいい感じでオススメです。

こちらは、手塚貴晴+手塚由比 / 手塚建築研究所の設計(2015年竣工)

「 十日町産業文化発信館 いこて」です。

設計者の発表当時のコメントでは、

「雪の中に埋もれる木造建築。雪下ろしはしない。かつての十日町の風物詩であった雪よけの軒下空間「雁木」が再現されている。夏は大きな蔀戸(しとみど)が上がり、開放的な建物に変貌する。」(手塚貴晴)

とあります。

爽やかな季節の5月、蔀戸はオープンの運用となっていました。

軒下空間「雁木」の様子。

1F室内から。

1Fのカフェでお茶・アイスを食べて休憩。

夜はbarとなるそうです。

床・壁・天井・家具・・とにかく木に包まれる空間でした。

冬の時期、特に暖かく感じられるのではないでしょうか。

2Fは多目的に利用されるスペース。

この日は、特に利用無しで写真のみ1枚。

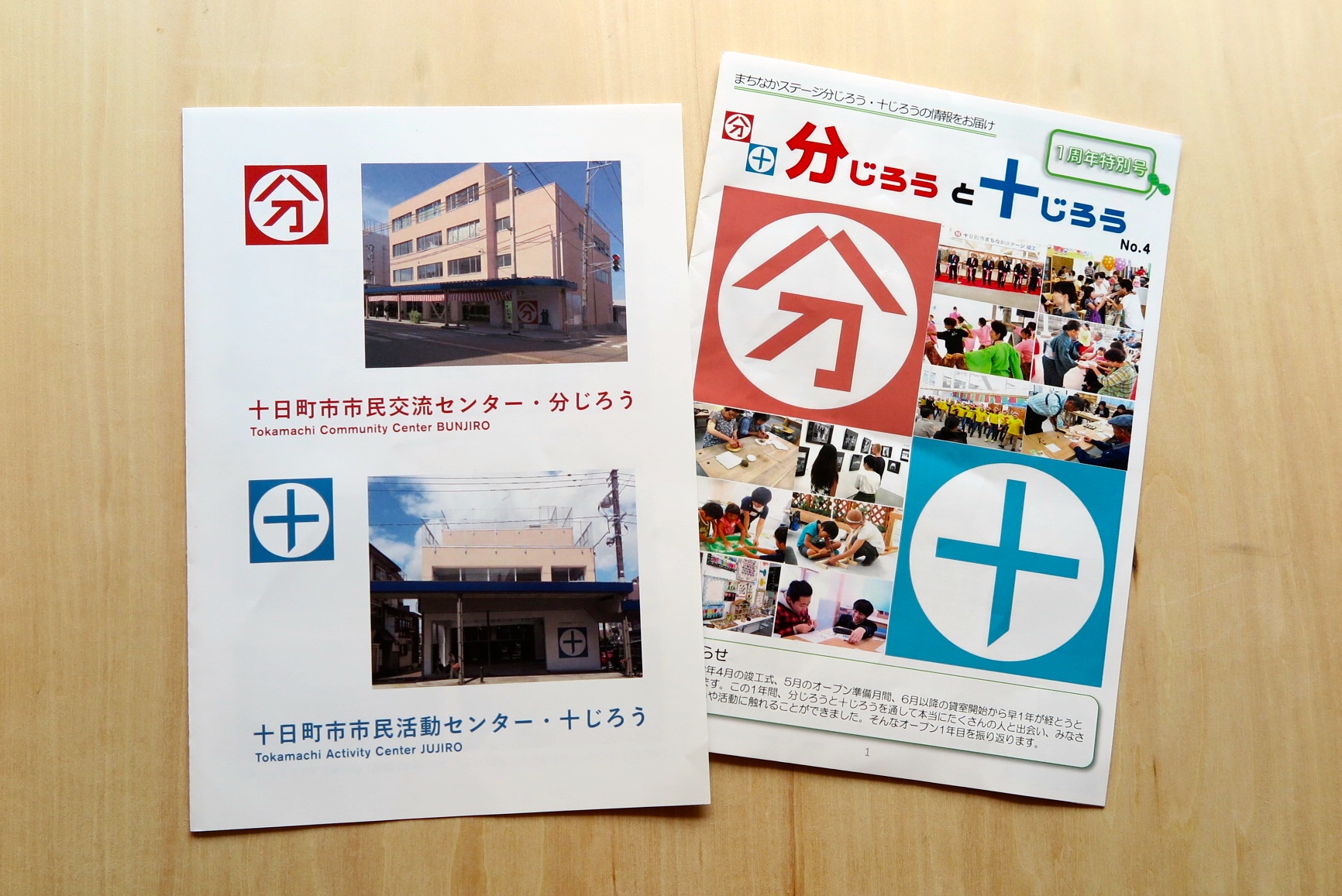

「十日町市市民交流センター・分じろう、十日町市市民交流センター・十じろう」にも立ち寄ってみました。

設計は、青木淳建築計画事務所によるリノベーションで、少し離れた場所にある2つの建築です。

先程の「 十日町産業文化発信館 いこて」からアーケード付きのメインストリートを歩いて行ける距離にあります。

中心市街地活性化の取組み、情報発信や交流、創作活動の場の整備・・1つは増築、1つは減築を行なっていますが、建物とアーケードとの間の「マーケット広場」と名付けられた半屋外スペースなどが設計ポイントの1つと言えます。

また設計の進め方に特徴があり、設計初期の段階から設計事務所スタッフの方が現地に常駐し、分室(ブンシツ)を置いて進められたという点です。

2016年のGOOD DESIGN AWARDの概要では以下のような解説があります。

- 本事業は、十日町市中心市街地活性化基本計画の一貫として行われた市民活動センター等の整備に係る実施設計等業務プロポーザルに始まる建築家と地元コミュニティの公共施設設計における協働である。「ブンシツ」とは設計の序盤から現地に開設していた設計事務所の分室を、地域に開放することでついた愛称であり、地域住民の活動の拠点である。また、十日町まちなかステージ応援団はそこに集う人を主とした、まちなかで活動を展開する団体であり、施設の積極的利用者として設計の相談役も務めた。「ブンシツ」を介して建築家の意思は地元の人々に受け継がれ、またそこで醸成した活動は継続して竣工した施設で行われ、まちの賑わいに貢献している。

こちらは、「分じろう」

アーケード下の既存サッシは、外部・外部となる壁に残されています。

【地産材を活用した木製建具「十日町サッシ」の開発】施設づくりを幅広い視野で捉え、地域の産業や街並みづくりに貢献できるよう、地元の有効に使われていない杉を活用してオリジナルの木製建具「十日町サッシ」を十日町の建具屋、材木屋と共同で開発し、新しい施設に数多く導入されたそうです。

個人的には、減築のため生じたスラブ断面の見せ方などが面白く、こうした表現はセンスなだぁと感心しました。

こちらは、「十じろう」

アーケード脇から、ビルの外観。

雪が深い時期でも高窓から半屋外スペースが明るく保たれることなどが、設計で意図されています。

多目的な半屋外、「マーケット広場」スペース。

2F「ワークラウンジ」

談話や打合せなど、憩いの場。

間仕切りなど拝見しますと、設計から現場まで、市民が参加しアップデートできる仕組みづくりを楽しんでいたであろう雰囲気が伝わって来ます。

立ち寄った3つの建築を見学するだけでも建築の表現やプロセスは三者三様です。

しかし周辺の他の建物にはない独特な存在感を放っているということ、それに加えて社会に大きなメッセージを投げかけている点が、それぞれの建築に共通している気がしました。

地方都市と、離れたところからやってきた設計者の関わり方・・

違う価値観や技術を持った人が、遠くからやってきて建築をつくると、それまでとはちがった文化的なものが、そこに産み落とされるのではないでしょうか。

十分な下調べもしないまま、駆け足で建築をチラッと拝見しただけですが、何だかそんなことを想った十日町の建築見学でした。

blog category:建築視察

other categories

GW 山菜採り 2017

ここ数年、GWのお休み時期を狙って新潟・上越の山に家族で山菜採りに出掛けることにしています。

新潟の父の案内(所有する山)で、娘と一緒に本物の自然を堪能させていただく贅沢なひと時です。

雪解けの沢筋を歩いて、自生している「山ウド、こごみ、根曲がり竹、アケビの芽」などを探します。

地形、水の染み出るところなどで植生が変わり、人のつくるランドスケープデザインとは違った味わいがあります。

この時期にしか見られない、緑の濃淡が心地よいです。

↑上の写真の一部に「山ウド」自生スポットが1カ所だけあります。

山菜採りを教えてもらった当初は「あそこにあるよ!」と言われても、2m先のウドもわからない(見分けがつかない)状態でした。

特に芽吹いて間もない、若いウドがおいしいので、葉があまり成長していないものが狙い目となります。

しかしながら数年経験させてもらい、私でも見えるようになってきました!

どこにあるか・・

↓ 答えは、私の居る写真の中央部でした。

子どもの原体験としても、親子(3代)の時間としても大切にしたいものです。

少し場所を変えると、まだ芽吹きの遅いエリアもあります。

昨年、GWにちょうど良かったタイミングの場所も、今年はウドにはまだ早い状況。

しかし、こごみは昨年は食べごろを過ぎていても、今年はちょうど採れる時期だったりしました。

こごみは子どもでも採りやすいので、黙々と!

別の沢には、まだ雪が残っていました。

雪解け水が、おいしいお米をつくってくれるのでしょう。

個人的には、太くてちょうど良いタイミングの山ウドを見つけた時、テンションがMAXとなります!

地表に出ていない根の部分を良い形できれいに採れるかどうかも、慣れが左右しますので、楽しいです。

山菜採りそのものは単純に気持ち良く、癒やされ、無心になれます。

建築の設計では、デザインに限らず、建築の安全性や機能性、耐久性を実現させる技術、材料や法令知識、コスト感覚、コミュニケーション能力など、様々なことが同時に求められます。

しかし中でも極めて重要な感覚は・・

最初に計画敷地の読み込みを誤らず、その場所のポテンシャルを高める大きな方針を見出せるかどうか、まずは土地と対話できる感覚ではないでしょうか。

その場所で得られる光、風、水、地盤や植生・・そしてそれらは時とともに変化していきます。

GWには仕事のことは忘れて・・と言いたいところですが、実はこうした自然との対話、建築家として土地を読む感性を磨くことにもなるのだと思ったり・・

家族で春の建築イメージトレーニング?に行ったつもりにもなっています。

blog category:etc.

other categories

event/第2回未来をのぞく住宅展 に参加します

未来をのぞく住宅展

~はじまりは建築家との出会い~

2017. 5/20〜5/21 愛知県豊田市 にて開催されます建築家展に参加させていただきます。

開催日時:

5/20 (土) 11:00~18:00 入場無料

5/21 (日) 10:00~17:00 入場無料

開催場所:

産業文化センター

愛知県豊田市小坂本町1-25 多目的ホール

関東・関西・中部圏を中心に活躍する、8名の建築家が参加します。

入場・相談無料です。この機会にぜひご参加ください。

建築家との家づくりとは?

建築、住まいに関すること全般で知りたいこと、

ご興味、ご質問などございましたらお気軽にいらしてください。

こちらの→イベント詳細情報をご確認ください。

blog category:出展イベント

other categories

「覚王山の住宅改修」ヨガ・スタジオへ

名古屋市内、弊社で住宅のリノベーションを手掛けさせていただきました「覚王山の住宅改修/House in Kakuozan」のクライアント、大須賀英恵さん。

本日(5月5日)、中部経済新聞の記事に取り上げられたと教えてもらいましたので、少し紹介させていただきます。

大須賀さんはこの春、リノベーションを終えた住宅1階の一部を利用し「フォーカス・ヨガ・スタジオ」を開設されました。

「心身をリフレッシュして、元気に働く」ことをテーマに、ビジネスパーソンを対象としたヨガ・スタジオとのことです。

さらに今後は企業向けに出張セミナーなども行なう予定だそうです!

↓掲載記事はこちら

設計打合せでご一緒しました大須賀さんは、優しくとても穏やかな方でした。

ヨガの技術的な指導だけでなく、きっとこれから多くの方を内面からも癒し、元気にしてくれる、ヨガ・スタジオになるのでしょう。

場所は静かな住宅地ですが、メインツリー(高さ4m)のオリーブと、門扉脇にあるレモンの木が優しく出迎えてくれます。

名古屋地区でご興味のある方は、Tel:052-740-0776 までお問い合わせ下さい!

blog category:覚王山の住宅 改修

other categories

「山田守自邸」見学

先日「山田守自邸」の見学をしてきました。

日本のモダニズム建築家、山田守(1894年-1966年)没後50周年を記念して、山田守自邸を10日間限定で公開し、住宅の設計図や写真、模型の紹介などを行なう展覧会でした。

最終日に足を運びましたが見学者多数で・・整理券を受取り約1時間待ちで見学できました。

また当日(事前には知らなかったのですが)、展覧会を企画された建築史家の藤岡洋保先生の解説を建物内2階の和室で直接聞くことが出来るタイミングとなり、個人的には大変有意義な一時となりました。

山田守(1894-1966)は日本近代を代表する建築家のひとりで、「東京中央電信局」(1925)「東京逓信病院」(1937)、「長沢浄水場」(1957)など、エレガントな曲線を用いた独創的でかつ軽やかなデザインが特徴と言えます。

晩年には「京都タワービル」(1964)や「日本武道館」(1964)などを手がけていますが、この自邸はそれらの少し前の1959年竣工、65歳にしてはじめて自邸を建設したものだそうです。

東京都港区南青山5丁目、表参道駅近くの骨董通りより青山学院大学側へ1本入った道に面して建っています。

建物の1Fは珈琲店となっています。

ここは、以前勤務していました第一工房のすぐ近くでしたので、何度か利用したことがありました。

しかし竣工当時はピロティで、後の増築だったということまでは恥ずかしながら知らず・・今回の展覧会で以前の様子、写真や建築家の意図なども確認できました。

展覧会への入口はこちらのスチールゲートより。

内部の撮影は不可でしたので、外部のスナップを少し。

建築は、鉄筋コンクリート(RC)造の地上3階建て、竣工時で延床256㎡、

プログラムとして住宅のほか、オフィス(設計事務所スペース)を3階に配置していました。

そのため、この螺旋階段は住宅以外のパブリックな動線として位置づけられています。

特に階段室の造形には、内部・外部ともデザインのこだわりが表れ出ています。

3階は後の増築で、写真では壁ですが、以前は広々としたテラスでした。

(出来れば以前の軽快な姿を見てみたかったです)

金属製の手摺のデザインは、展示で拝見しました当初設計の手描き図面と同じでした。

RC造で、非常に薄い庇。

庇に限らず建築全体をスッと、軽やかに見せるため、構造体や雨水処理、建具でもデザインの工夫が施されていました。

各所コーナー部分は、様々な材料を用いて曲面におさめられています。

プライベートな住居部分への階段・手摺

スチールパイプのシンプルなデザインです。曲がり部の緩やかなRラインが手に優しく、強度も含め機能的です。表現としてやや控え目なつくりですが、私は普通っぽくて結構好みです。

そのほか外観からはわかない仕掛けとして

RCスラブを梁の下側におさめる「逆梁」にしているところもかなりありました。

2階の二間続きの和室で木製の柱と見せているものには・・実は内部に、鉄骨を見せないように仕込んで、RCスパンを補強しています。

また庭園部分は、既存の土地が高低差のあったフラットな宅盤であったため、これをなだらかに傾斜する地形に改変して建築の存在もなじませ、庭園全体を自然な雰囲気に美しく仕立てたのだそうです。さすが!

1959年の竣工から58年。

小規模な建築が半世紀以上、東京の一等地で残されているだけでも特別なことなのでしょう。

さらに住宅は一般に公開されることが少ないため、今回の企画により貴重な住宅建築を実際に体感できたことは幸いでした。

日々の私たちの設計作業でも、永い時間に耐え出来るだけ価値が持続する建築を目指していきたいです。

blog category:建築視察

other categories

水辺の風景 高田城址公園

新潟県上越市の高田城址公園へ足を運んできました。

高田城址公園は、日本三大夜桜スポットの1つとされ、公園内には約4000本の桜があるそうです。全国から多くの観光客が訪れますが、見頃はおよそ東京の花見の時期から1週間過ぎたあたりでしょうか。写真は、4/15の週末に訪れたものですが、ブログ記載が遅くなってしまいました。

夜桜のライトアップは色を加えた演出のようでしたので、自然光で景色が味わえる時間帯にしました。

単純にソメイヨシノが多く見られる花見というだけでも季節感を十分に味わえますが、堀の水辺に展開する景観を特に楽しみに・・

桜の花が散る水面。ボートを楽しむ方も多くいらっしゃいました。

外堀水面に映る残雪の妙高連山、桜並木も味わい深い眺めでした。

堀に沿っての散策歩道には手摺がなく、水辺の空間が断絶されることなく伸びやかに広がるところが素晴らしいと感じました。

春は水面が広がる風景ですが、ここには外堀19ヘクタールを埋め尽くすハスが広がっています。夏にはハスの葉で緑一面の景色に一変します。

ハスの美しさ、規模ともに東洋一といわれるそうです。

(見ごろは7月下旬から8月中旬)

夕暮れ時、光の変化を繊細に映し出す水辺の風景に

思わず足を止めてしまいます。

自然を愛し、四季の変化を楽しむ日本人の美意識を大切に・・

建築・ランドケープへの意識を高めていきたいと思いました。

blog category:etc.

other categories

media/homify(中国)に紹介されました

WEBマガジン homify(中国)

中国(北京語)記事にhm+architects 設計「犬山の住宅」が紹介されました。

(はじめから9枚目に内観写真 掲載)

https://www.homify.tw/ideabooks/3128317/11-間可以欣賞農田景色的美麗鄉間住宅

<homify(www.homify.jp)>

ドイツ、ベルリンを拠点に置くオンラインプラットフォームで

建築、インテリアデザイン、家具デザイン、庭デザイン、その他暮らしに関わる小物等まで紹介しているウェブサイト。

日本を含め23カ国に配信されています。

blog category:犬山の住宅

other categories

雨の敷地調査

雨の中、設計のご相談をいただきました敷地の確認をしてきました。

隣地との関係、方位を確認しながら光や風の動きを予想し・・

こうした雨の日には敷地の水はけ情況なども見ることが出来ます。

ご要望に沿う計画の実現に向け、検討を進めていまいります。

blog category:尾張の住宅

other categories

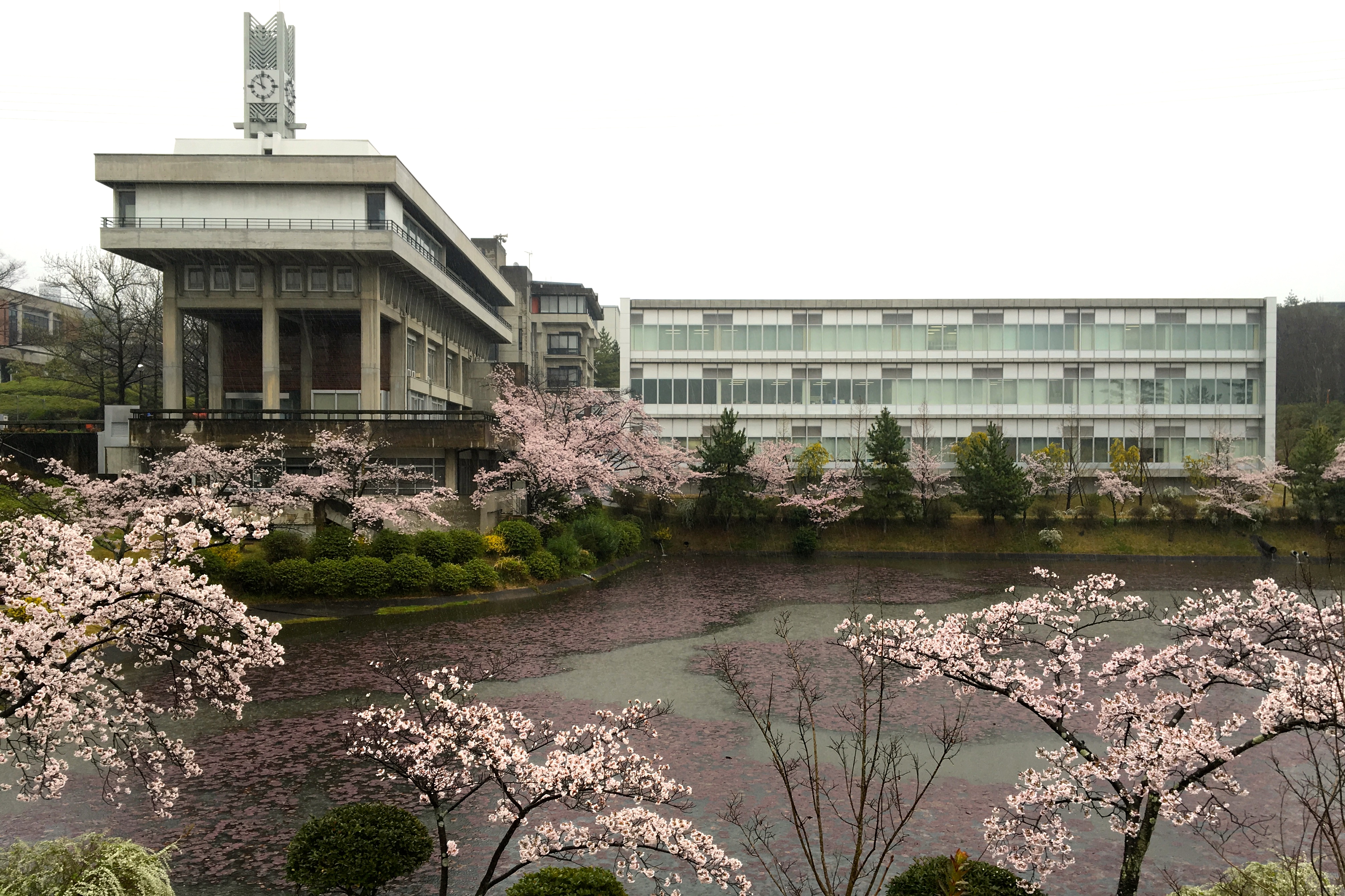

新学期スタート

2017年度、大学非常勤講師としましては3年目の新学期がはじまりました。

今週行なわれました愛知工業大学での初回授業日は、あいにくの小雨でしたが、池のほとりの桜を眺め、静かに春らしさも味わえました。

今期、大学内でのカリキュラム変更もあり授業内容には新たな試みも・・

また、指導で受け持つ学生さんの人数も以前より多くなったり。

指導者としても、毎年何らかの進歩があるよう

新1年生のみなさんと共に、張り切ってまいります!

blog category:大学・教育

other categories

草間彌生展「わが永遠の魂」

国立新美術館で2017年5月22日まで開催中の

草間彌生展「わが永遠の魂」へ行ってきました。

草間さん13年振りにして、これまでにない大規模個展。

国立新美術館も今年開館10周年とのことで、力を入れた展示のようです。

小雨の日曜日、午前中からチケット購入だけでも長蛇の列で、すごい盛況振りでした!

美術館外部の樹木や、外部デッキのパブリックスペースにも草間さんのアートワークを見ることができます。

館内、展示室内でも、いくつか撮影可能な場所が用意されていました。

以下そこでのスナップ写真を数枚UPしてみます。一部展示内容がわかってしまいますがご容赦願います。他のweb上でも画像は紹介されていますので・・

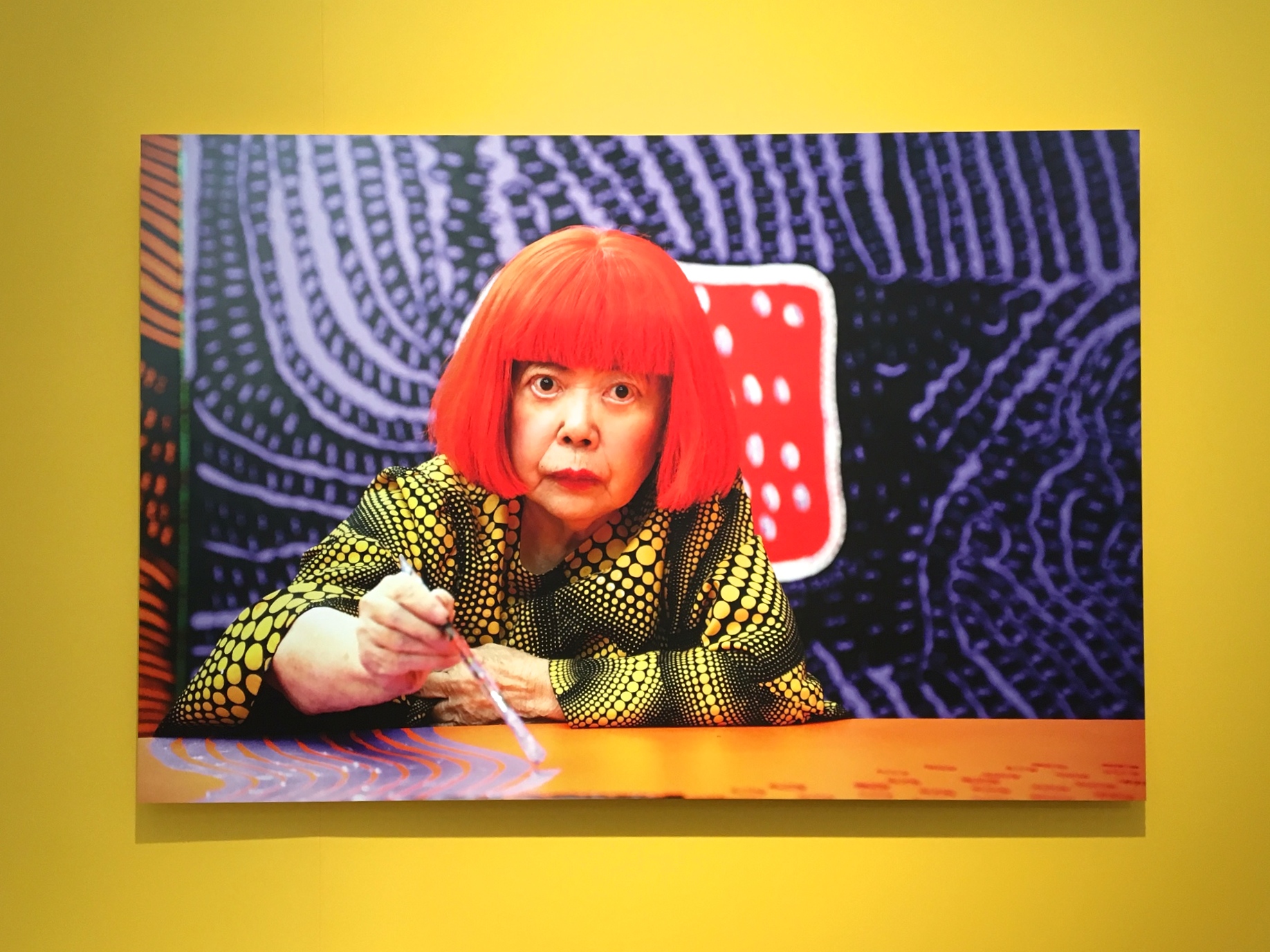

まず展示エントランスでは、目力がすごい草間さん写真でお出迎え。

1929年生まれ、現在88歳とのことですが、日曜も祝日も関係なく毎日、創作活動に取組まれているそうです。

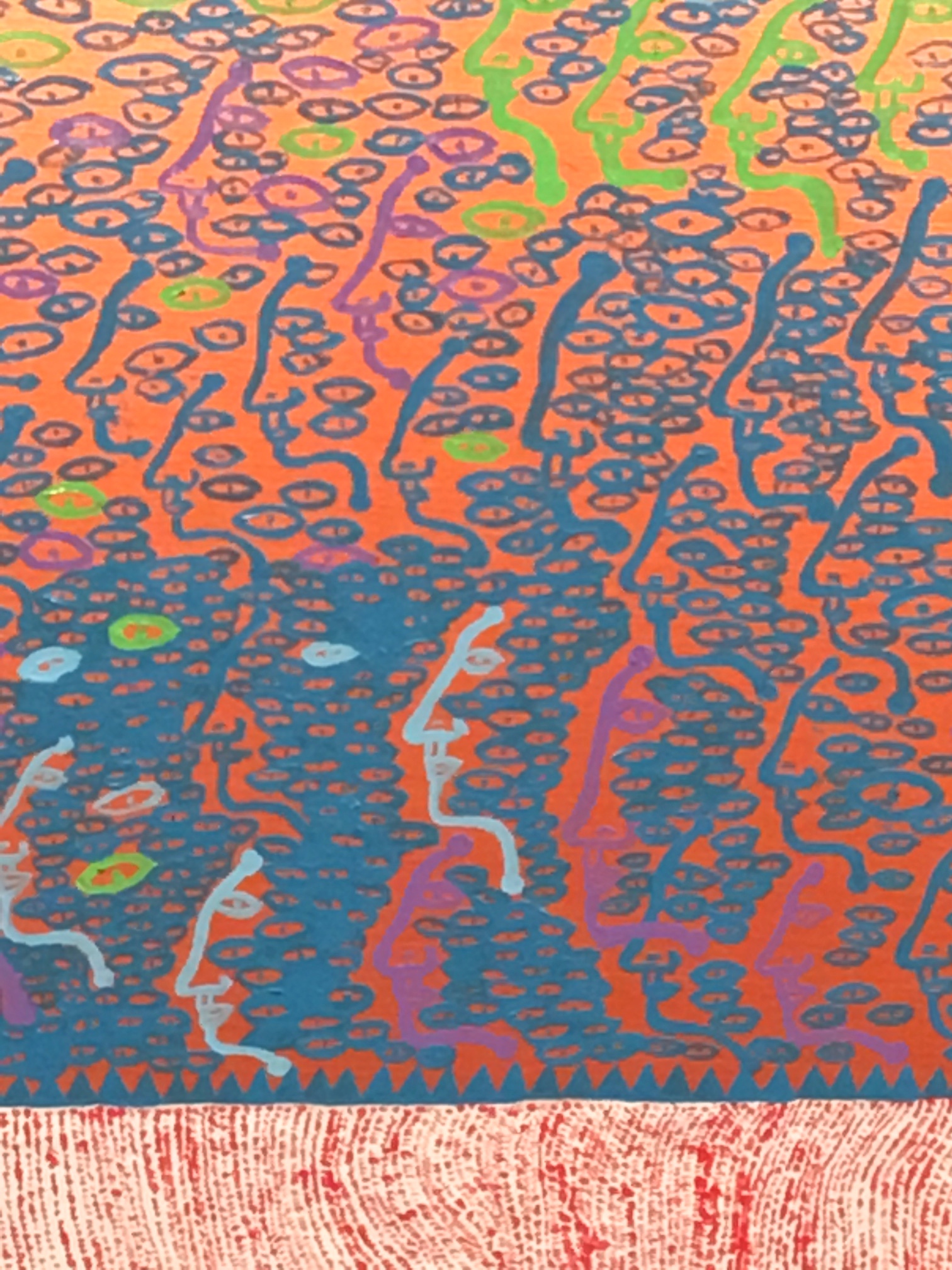

展覧会は二部構成となっており、第一部は「21世紀の草間彌生」と題し、2009年から取組まれ現在も描き続けられている「わが永遠の魂」シリーズが圧倒的な迫力で紹介されています。2メートル角ほどの正方形大型キャンバスに描かれた同シリーズ作品は500点を超えているそうです。

そのうち130点あまりが会場に集められ、メインとなる展示室壁面はぎっしりと作品で埋め尽くされています!

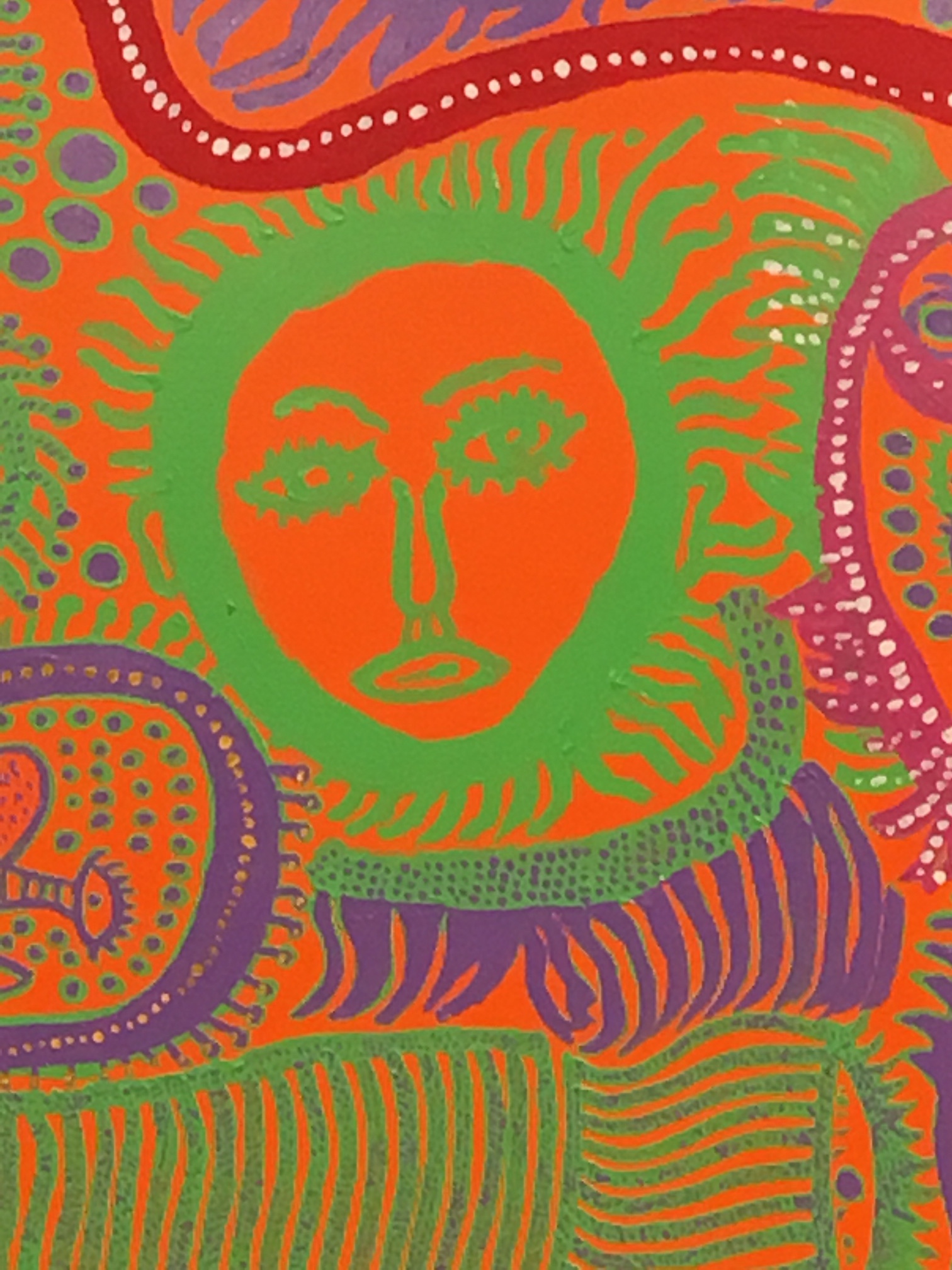

個人的には、繰り返し描かれるモチーフ、様々な「顔」に興味が湧きました。

作品の部分紹介を写真で少し・・

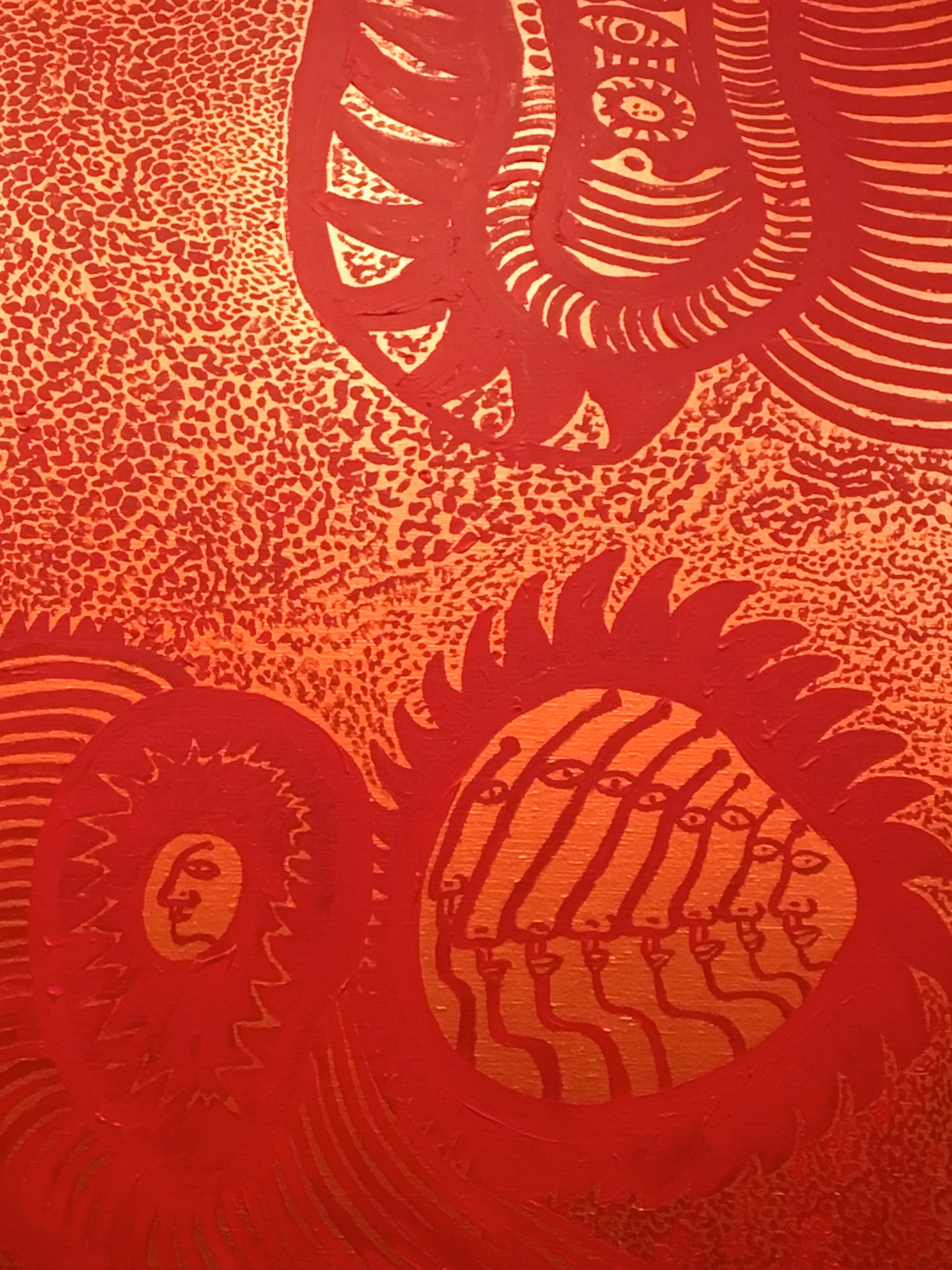

第二部は、「20世紀の草間彌生」ということで、故郷 松本での「初期時代」から、「ニューヨーク時代」、帰国後の「東京時代」の作品を順に見ることが出来ます。

幼少期、10歳の時に描かれたドローイング紹介もあります。

子どもの頃から幻覚を日々見るようになって、苦悩を乗り越えるべく「水玉」・「網目」を用いた幻想的な絵画作品が製作されていったようです。

ニューヨークでは極貧時代を乗り越え、社会へのメッセージ性の強い作品を生み出し、表現としても当時の最先端のアートシーンに強い影響を及ぼすことに。

しかしその後、帰国した日本での不本意な評価などから、個人の内面世界にのめり込む新たな作風への転換があったと・・

そして1980年代から90年代にかけて発展していった代表的な作品「南瓜」は、草間さんの内面を癒してくれるような存在として見出されたのだそうです。

関連する2000年代の作品もいくつか館内に、そして屋外の展示場にも巨大な作品が置かれていました。

室内の展示を見終えてから、一度外に出て高さ4.5メートルの大型「南瓜」を見に行くと・・

雨の中ミッドタウンの高層棟が背景となり、六本木という場所・スケールに不思議と相性が良いようにも見えました。

また展示室とは別に、美術館のホワイエの一部に用意された「オブリタレーションルーム」では、来場者が水玉のシールを受取り、ルーム内部へ自由に貼り足していく体験もできます(展示チケットの提示は必要)。

展覧会では、草間さんの生き様そのものとも言える、その凄まじい創作の数々、ほとばしるエネルギーにとにかく圧倒されました!

多くの来場者が展覧会場にいらしておりましたが、私にはそれぞれの方が何かに納得して会場を出て行かれるようにも見えました。

創造的な活動を70年に渡って続けてこられた凄み、年齢を重ねさらに新しい表現への変化・進化。写真では伝わらない作家の魂に触れたのではないでしょうか。

唯一無二、独創的であればあるほど、草間さんは人一倍孤独な道を歩まれたのだと思います。

自分の建築設計を考えますと、足元にも及ばないエネルギーレベルではありますが、とにかく短期的な結果や評価に左右されない強い気持ちを保ちながら仕事を続けることが重要なのだと感じました。

最近、展覧会では写真撮影OKというイベントが増え、思わず記念写真を撮りたくなる場所を会場のどこかに設けていると感じます。

こうして拙ブログでも紹介してみたり・・SNSなどで写真が多くの方にUPされることが当然考えられていると思われます。

またミュージアムショップでのグッズ販売も、レジ待ち30分の列になるほどでした。会期終了間際には、相当な情況になっていると思われますので足を運ばれる予定の方は、事前のチケット手配や早めの時期・時間帯がオススメです。

草間さんのこれまでの活動、変遷が俯瞰できる展示となっており、他では見られない内容だと思います。

そして同時に東京の真ん中でこうした芸術・文化活動に触れることが出来るようになったこと。当然経済性も緻密に考えて、国立新美術館・ミッドタウンを出現させた再開発も、完成後しばらく時間が経ちましたが、やはり色んな意味で凄いなぁと。

週末、素晴らしい刺激をいただきました!

blog category:展覧会等イベント視察

other categories