diary

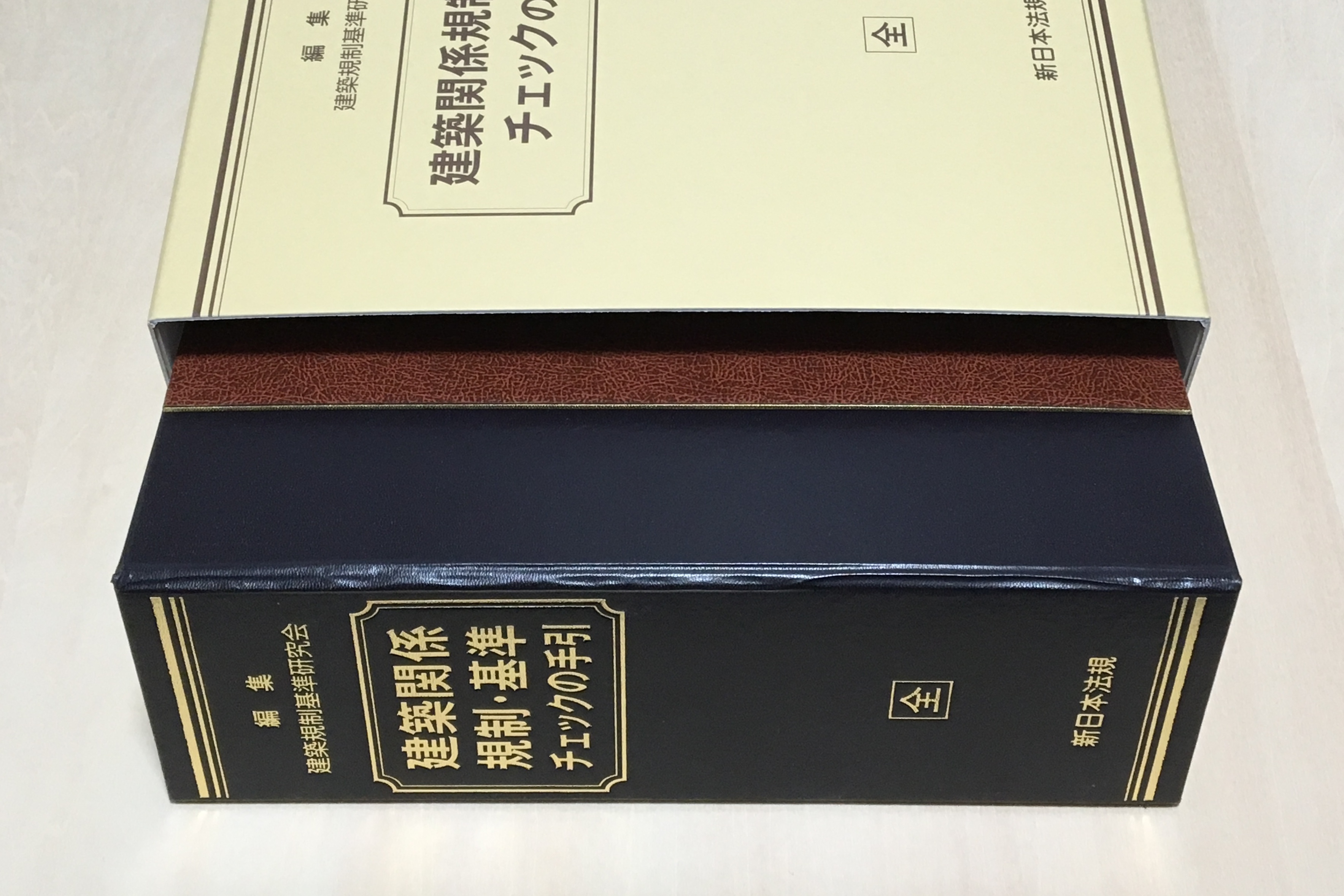

建築法令書籍

注文していました書籍、届きました。

「建築関係 規制・基準 チェックの手引」

見た目は何だかハードな・・

これは書店には並ばないもので、受注生産でつくられる専門書とのことです。

内容は、建築の法令に関するもの・・それなりにマニアックな1冊。

建築の実務では「建築基準法」という法令が基本的に最も重要ですが

実はそれ以外にも、さまざまな法令が関係しており、個々の建築へ規制が定められています。

さらに内容は各法令ごとに改訂されて進化しますし、そのどれもクリアしなければNGというのが

なかなか大変なところでもあります。

この1冊は、建築のある項目(キーワード等)ごとに

どんな関係法令を参照すべきか、建築基準法以外の50種もの各法令との関連が網羅され

実務者にとって骨の折れる部分が、わかり易くまとめられたものです。

以前は、これと同様のブックが複数冊セットで販売されていたものしか知りませんでした。

(同出版社より出ているもので、前職場にありましたが・・かなり高価!)

この度、それよりも価格・サイズとも大幅にコンパクト化されたバージョンが出たことを知り、

まずは手配してみました。

建築実務者にはおなじみの「建築申請 memo」などを出版されています

「新日本法規出版株式会社」へ注文すれば入手可能です。

建築の実務でご活躍のみなさま、職場にあると便利そうな1冊ですよ。

blog category:etc.

other categories

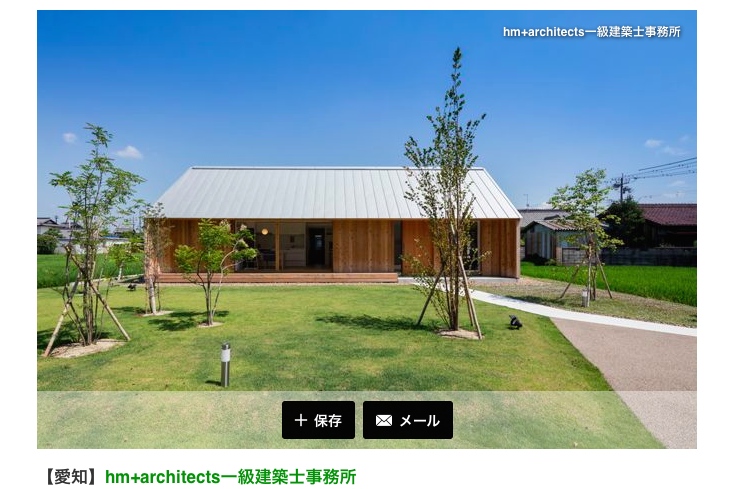

media/homify(日本)に紹介されました

WEBマガジン homify(日本)

特集記事「平屋で手に入れる快適でモダンな住空間」に

hm+architects 設計「犬山の住宅/House in Inuyama」が紹介されました。

5番目に掲載されています。

https://www.homify.jp/ideabooks/4783730/平屋で手に入れる快適でモダンな住空間

<homify(www.homify.jp)>

ドイツ、ベルリンを拠点に置くオンラインプラットフォームで

建築、インテリアデザイン、家具デザイン、庭デザイン、その他暮らしに関わる小物等まで紹介しているウェブサイト。

日本を含め23カ国に配信されています。

blog category:犬山の住宅

other categories

地鎮祭/尾張の住宅

週末、愛知県で進行中の「尾張の住宅」で

地鎮祭を無事、執り行なうことが出来ました。

前日は積雪がありましたが、当日は清々しい晴天に恵まれました。

目の覚めるような寒さが、神事には特に望ましいような気もいたしました。

計画は、地上3階建て、1階をRC造、2,3階を木造とする混構造の住宅です。

無事の竣工を目指し、引き続き

ご家族と工事に関係する皆さんと一緒に力を合わせて

監理業務も頑張ってまいります。

blog category:尾張の住宅

other categories

期末試験

非常勤講師としてお世話になっています、中部大学にて

先日、講義を担当しています講座の期末試験を行ないました。

当日は中部圏には珍しく、しっかりと積雪がありました。

新幹線で早朝移動しました私は、少し前の関東の雪に続き、思いがけず各地での雪景色で新鮮な気分も味わえました。

しかしながら、試験監督員が自分1人となりますと少々心配もあります。

100名以上の受講者の中には、やはり積雪の電車遅延による遅刻者も、学生証忘れの学生さんもいました。

昨今、大学入試などでは試験監督員の対応もニュースになったりしますので、

どちらが試されているのだかわかりませんね。

緊張感もありましたが・・大きな問題は無く終えられたと思います。

設計指導の講座とは別に、

秋学期15週の講義、出題・採点まで、一連の重要な役割を経験させていただき

準備によって学生さんの反応の違いや、毎年自分自身への発見も多々あります。

今年度の経験を次年度にも活かし、さらにレベルアップを目指したいです!

↑ 写真の正面奥の建物(ベージュカラーの外壁タイル)は

試験会場ではありませんが、前職で基本設計スタディを担当させていただいた中部大学「70号館」です。

芝生広場が雪景色となることは珍しいのでパチリと1枚。

年始から年度末は

やはり実務設計のほかも、いろいろと盛りだくさんな状況・・

気が付けば、急ぎの対応作業でブログもつい、間が空いてしまいがちでした。

こちらもできるだけ日々の話題をUPしてみますので

引き続きよろしくお願いいたします!

blog category:大学・教育

other categories

仕事はじめ

新年あけましておめでとうございます。

みなさま、旧年中はありがとうございました。

2018年も通常業務を開始いたしました。

今年は、ちょうど2つの大学で担当科目が 1/5(金)と1/9(火)にあり

授業開始早々、それぞれの授業で学生さんとご一緒することとなりました。

また大学での講義、製図指導の後には、

計画中の住宅のクライアント打合せをさせていただきました。

(そのため、打合せ前日の1/4も全力で準備作業を行なっておりました!)

大学でも、本業の設計業務でも、しっかりとした第一歩を踏み出し

2018年も頑張ってまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

写真は、旧年中で一番クリアに撮影出来た新幹線からの富士山と、

大学の講師準備室で授業に望む前、担当教室のワイヤレスマイクを持って出るところ

のスナップ2点です。

blog category:etc.

other categories

media/Houzz の特集記事に取り上げられました

2017年 Houzz 日本版ユーザーが選んだ人気写真10選:エクステリア編

↑HouzzのWEB特集記事に、弊社設計の「犬山の住宅」外観写真を取り上げていただきました。

著名な建築家の写真も見られる中・・

事例としては9番目にこの控え目な平屋の住宅外観が掲載されています。

2017年の終わりに、ささやかなNewsとしてお伝えさせていただきます。

今年一年、hm+architects は私たちなりに一歩ずつ新しい歩みを進めて参りました。

これもひとえに皆さまのお力添えのおかげであると、 心より感謝いたします。

各Projectのみならず、拙ブログにもお付き合い頂きまして ありがとうございました。

新年もどうか変わらずよろしくお願い申し上げます。

それでは皆さま、良いお年をお迎えください。

blog category:犬山の住宅

other categories

安藤忠雄展

2017年9月27日から12月18日まで国立新美術館で開催されていました建築の展覧会

「安藤忠雄展 – 挑戦 – 」

建築家の個展としては非常に大きな話題となり、最終の総入場者数は、30万102人に達したそうです。

展覧会へは会期終了より少し前に足を運んでみました。

その時の来場者は、建築関係者よりも一般の方、海外(主にアジア?)からの旅行者と思われる方が多いように見えました。

作品は、設計活動初期の住宅から、最新の海外プロジェクトまで、半世紀におよぶ活動が紹介されています。

中でも野外展示場に原寸で再現された「光の教会」は、やはり目玉展示の一つです。

これは展示物でありながら、建築物として国立新美術館の増築扱いで確認申請をして実現させたとのこと。

建設費は約7千万円。さすが安藤さん!ですね。

オリジナルの「光の教会」は現場で打設してつくられたコンクリート打放し仕上の建築ですが、

原寸展示のこちらは、鉄骨の軸組みに打放しのテクスチャとなっている薄いコンクリートパネルを内外に張っています。荷重条件や建設・解体の工期等の事情でそうした選択となったと思われますが、そのことで建築系の方からはこの展示には賛否様々な意見がありました。

フェイクでつくることに意味があるかないか・・

個人的には「原寸模型」という表現が正しいと感じました。

本物と同じ空間サイズでかつ極めて実物に近いテクスチャを与えた模型 として見た私には、実際の光と空間を体験出来る素晴らしい展示だと感じました。

建築を学び始めた20年以上前、実際の「光の教会」を見学させていただいた体験が思い出され、感慨深いものがありました。

当時の自分の記憶と身体感覚があやしいからでしょうが、今回の展示の方が何だかちょっと大きいかな?と感じました。

外部に設置された展示状況がグランドレベルより基壇状に1段上がっていたことが影響しているのか・・

そう感じたのは私だけでしょうか。

光の教会と、展示室内のあと1カ所は撮影可です。ここ光の教会内部ではほとんどの方が写真を撮っていました。

インスタグラム、Facebookなどに投稿・拡散されることを狙って「撮影可」としているようです。

こうして私も後れ馳せながらブログ記事に・・してますね。

正面の十字スリットおよび脇の開口部は、ここ原寸展示では「窓ガラス無しのモデル」でつくられています。

建設当時、安藤さんは窓ガラス無しの外気が入る建築が良いと考えていたそうですが、クライアントはそれは望まず(冬の寒さから当然でしょうが)・・この展示でリベンジされたとのこと。

何十年経っても、あきらめない!という建築家の意思、意地?を感じます。

そのことで内部空間の透明感、伸びやかさが強まっているのかもしれません。

ちなみに、原寸「光の教会」出入口上部には

しっかり避難の為の誘導灯も設置されていました。実際の建築に法令上必要となる設備です。

もう1カ所撮影可となっていました、直島のディスプレイ。

この模型を含め、大型のいくつかの模型制作は、学生さんの作業と聞きました。こうして協力者をどんどん得ていくやり方も、建築家の職能の一つと言えそうです。

展覧会はどのプロジェクトも、とにかく図面と模型の迫力で、来場者に強く訴えるものがありました。

音声ガイドを含む各所解説では、建築的な難しいロジックをほぼ示すことなく、一般の方へもわかりやすい表現で感心を集めているのは、やはり特別なセンスだと感じます。

世界中に安藤ファンのクライアントを持ち、そして特別な建設事業を決断していただく、「建築への情熱」、「言葉の力」そして安藤さんの「人間力」が並大抵ではないのだと思いました。

年末に今年の展覧会を振返り、これだけ注目された建築展は過去に無くダントツ1番だろうと想像していました。

しかし、同美術館でほぼ同じ3ヶ月間開催された「草間彌生展」は51万人超え、さらに2017年最多入場者数の「ミュシャ展」は65万人超え、とのことです・・

他の分野のアートに負けないくらい、これからさらに建築や建築家への感心が高まって欲しいものですが、建築を楽しんだり理解したりするには、文化も経済も技術もデザインも絡み合った奥深い世界観への共感が必要な気もします・・単純に数の比較ではないのかも知れません。しかし、作品展示に限らずご本人のギャラリートークも多く組み込まれ、建築展でどこまで来場者数を伸ばせるのか、ということもきっと安藤さんの「挑戦」の一つだったのだろうと感じました(美術館から出展依頼時には10万人が目標だったそうですから、結果はその3倍!)。

他の建築家には真似の出来ない「安藤忠雄展 – 挑戦 -」を見させていただき、日々の活動への勇気をいただいた気がします。ありがとうございました。

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

横浜ランドマークタワーでの打合せ

横浜ランドマークタワーの31Fにあります

ASJ – YOKOHAMA CELL のミーティングルームをお借りし

住宅の設計打合せを行ないました。

ミーティングルーム窓からは、気持ちよく横浜港エリアが一望出来ます。

横浜港大さん橋には碇泊した客船も見え、つい船の旅行についての話題になったり・・

お打合せは二世帯住宅の計画で

これまで親世帯・子世帯の両ご夫婦よりご意見をいただきながら一緒に打合せを重ねています。

各世帯ごとのご要望、両世帯との関係をどのようにすべきか・・

ご家族お一人お一人「どのように在りたいか・・」

が建築の話題から顕在化する場面でもあります。

今回は、これまで複数いただいていました個別のご要望を再整理しましたが、

他のいくつかの可能性との比較などからも、やはり現案が良いとご確認いただけたようです。

(私たちもうれしく、ホッとしました)

一般にお打合せでの話題は、建築の機能、コストの合理性に集中しがちですが、

出来る限りその一歩先にある「豊かさ」のイメージを共有し、より良い建築を目指したいものです。

お打合せは、毎回あっという間に数時間経過してしまいます。

終了時には美しい横浜の夜景が広がっていました。

この案件については年内最後のお打合せとなりましたが、良い一時をありがとうございました。

2018年も、引き続きよろしくお願いいたします。

blog category:etc.

other categories

犬のための家づくり

愛犬と共に暮らすクライアントの想いに近づけるよう、こんな書籍を手元に置いて住宅設計中です。

建築知識 2017年10月号「犬のための家づくり」

ご家族(愛犬も)皆さんに気に入ってもらえる住宅となるよう、頑張ります!

blog category:etc.

other categories

敷地調査

どんな進め方になるか、まだ未定のご相談でも、

わたしたちは、可能であれば敷地を見せていただき

土地の特性を把握して建築案の可能性を探っていきたいと考えています。

先日ご相談をいただき、うかがった場所は

カーブした道路に接し、周囲と高低差のある40年以上前につくられた宅盤でした。

まずはご要望に沿う提案づくりに向け、お時間をいただきながら一歩づつ検討を進めてみます。

blog category:etc.

other categories

プロダクトデザインから

設計中の住宅案件で、存在感のあるペンダントライトを検討中です。

以前から気になっていたデザイナー TOM DIXON さんのプロダクトを確認しようと、都内南青山のショールームへ脚を運んでみました。

どの器具も個性的でありながら美しく、かつカッコ良く・・デザインのレベルが高く感心するアイテム多数!

建築イメージとのバランスをうまく考えて使えたら良いなぁ、という魅力的な器具を拝見できました。

週末は、照明器具視察によりプロダクトデザインから多いに刺激をいただきました!

blog category:etc.

other categories

media/homify(日本)に紹介されました/スタイリッシュな家

WEBマガジン homify(日本)

「スタイリッシュな家でおしゃれに暮らそう」の記事に

hm+architects 設計「犬山の住宅」が紹介されました。

はじめから3軒目に掲載されています。

https://www.homify.jp/ideabooks/4033895/スタイリッシュな家でおしゃれに暮らそう

<homify(www.homify.jp)>

ドイツ、ベルリンを拠点に置くオンラインプラットフォームで

建築、インテリアデザイン、家具デザイン、庭デザイン、その他暮らしに関わる小物等まで紹介しているウェブサイト。

日本を含め23カ国に配信されています。

blog category:犬山の住宅

other categories

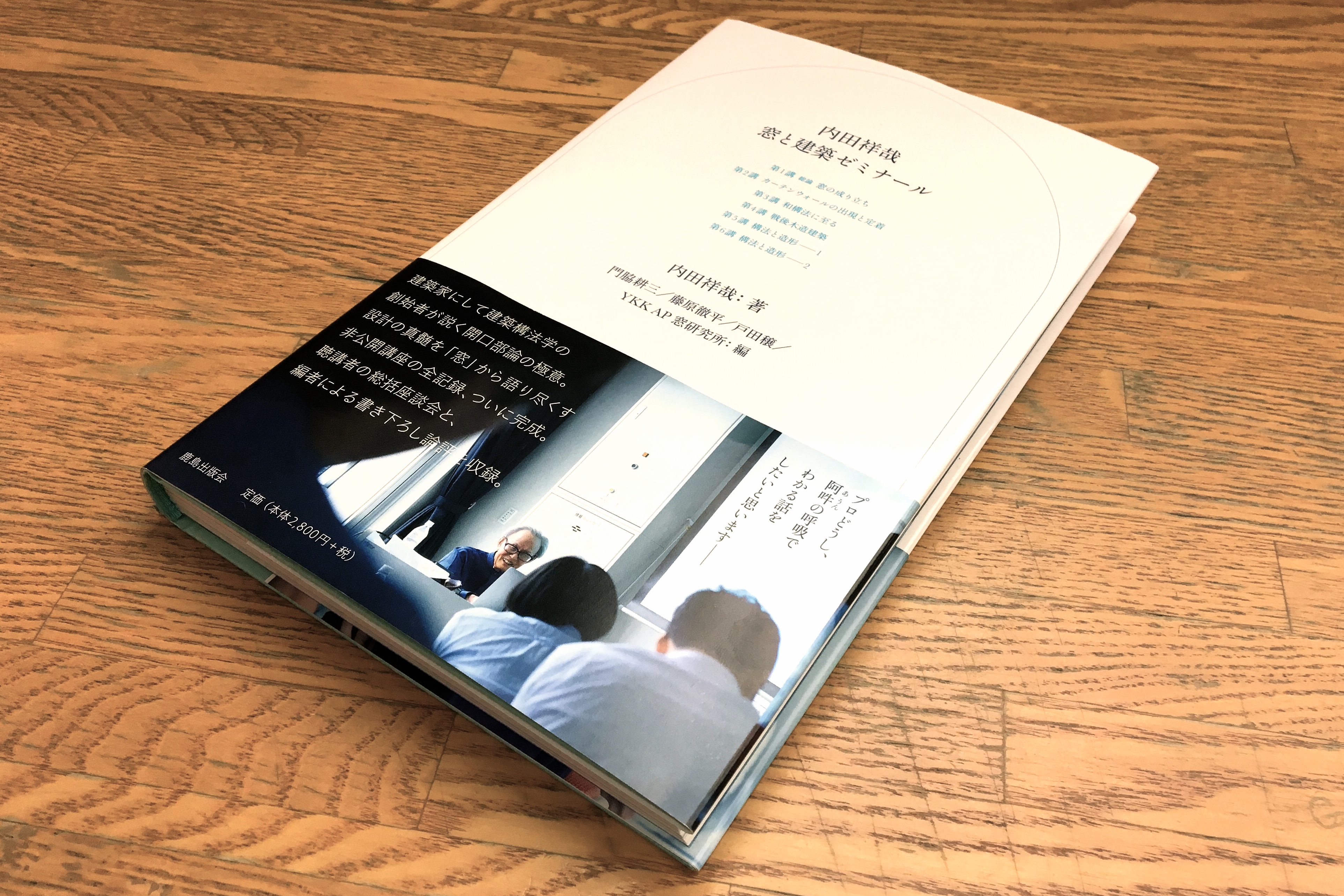

窓学展「窓から見える世界」

先週まで東京 南青山のスパイラルで開催されたいました「窓学展」

最終日の夜に、何とか滑り込みで見学することができました。

研究者・建築家とともに窓をアカデミックに調査・研究する『窓学』。

様々な蓄積を経て今あえてゆるやかに定義するならば、“窓”とは『私たちの日常に寄り添い、暮らしに楽しみをもたらすもの』といえるでしょう。本展はこうした“窓”をめぐる知性や感性を、世界共通の文化として俯瞰し、その魅力に新たなまなざしを向ける展覧会です。/パンフレット文より

出展者:ミケーレ・デ・ルッキ、レアンドロ・エルリッヒ、鎌田友介、ホンマタカシ、五十嵐太郎、小玉祐一郎、佐藤浩司、塚本由晴、中谷礼仁、原広司、村松伸+六角美瑠、会場構成:西澤徹夫 と多彩な顔ぶれです。

1Fの出入口脇には、写真家ホンマタカシさんの作品展示

〈Camera Obscura Studies, La Tourette〉

針穴を通して外の風景が室内に逆さまに映し出されるカメラオブスキュラの原理を使い、ル・コルビュジエが設計したラ・トゥーレット修道院の寝坊部屋を丸ごとピンホールカメラにし、窓から見える風景を露光させ撮影。

修道院の寝坊部屋の原寸が再現され、窓からの景色は青山通り(国道246号)というのも、時間と場所がミックスした感じで何だか面白いです。

会場の研究展示風景。

どれも興味深い展示・・

鎌田友介さんの作品展示 〈不確定性の透視図法〉

窓のオブジェ。窓のようでありながら、重なったり、変形されたり・・不思議な見え方でした。

メインの展示空間には、レアンドロ・エルリッヒさんの作品展示〈窓と梯子 – 歴史への傾倒〉

斜めのハシゴと、壁と共に切り取られた浮かぶ窓。なんと上から吊られず床から自立しています!

作品には様々なメタファが込められているようで、何とも不思議な世界観が漂います。とても魅力的でした。

「窓学展」は今後

金沢工業大学、東北大学、名古屋工業大学、大阪市立大学、九州大学を巡回する予定だそうです。

巡回は研究展示のみとのことですが、各地域の学生さんにとっても良い機会になると思います。

また展覧会場で販売されていた書籍、「内田祥哉 窓と建築ゼミナール」(2017年10月初版)を購入させていただきました。建築家にして建築構法学の創始者が説く開口部論の極意に迫ります・・

1925年生まれの内田祥哉先生は、第一工房 代表であった高橋さんと大親友でありましたので、第一工房には何度もいらっしゃっていました。建築構法学の研究者としてだけではなく、設計実務者として第一工房と共同設計の「佐賀県立博物館」含め2度 日本建築学会作品賞も受賞されています。ちなみに小生が第一工房で設計を担当した「白河市立図書館」については内田先生ご夫妻を、現地をご案内させていただく機会などもあり、先生の偉大さは自分なりに感じているつもりでした。しかしながら今回この書籍を拝読し、あらためて内田先生の知見の幅広さと深さから導かれる俯瞰力の凄さは尋常ではないと痛感しています。「建築界の知の巨人」と言われる内田先生らしさが伝わる素晴らしい書籍です。内容は少々建築関係者向きではありますが、「窓」を含む建築の奥深さが存分に感じられると思います。ご興味のある方は是非手に取ってみてください!

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

グローバルゲート「garage nagoya」

名古屋駅の南、「グローバルゲート」が2017年10月5日オープンしています。

「グローバルゲート」は、1999年より進められてきた名古屋駅南の貨物駅跡地の再開発事業「ささしまライブ24」プロジェクトの要となる、ビジネス・商業・文化・国際交流の拠点となる未来的複合都市型施設。

以前、2017年2月に参加させていただいた建築イベント「緑を楽しむ暮らし」at garage で会場となりました

愛知県豊橋市のガーデン・インテリアショップの「garage」さんが、この話題の「グローバルゲート」へ新店舗「garage nagoya」を出されています。

地元の友人でもある二村君が代表務め、「グローバルゲート」全店舗中、堂々の最大面積で出店していますので、少々写真で紹介させていただきます。

3Fのメイン入口の様子。

ゲートは、スチールでオリジナル制作。フラッと立ち寄りたくなるような雰囲気・・

広々とした3F店内。豊橋のgarage本店に近いイメージづくりを心掛けたそうです。

本店の雰囲気を受け継ぎながら、名古屋駅前のアーバンなテイストがうまくミックスされいるな、と感心。

ちなみにインテリア・ディスプレイのデイレクションは代表の二村君によるもの。

非常に長いカウンターが印象的。

豊橋本店でも人気だった、ワークショップコーナーもあります。

カフェスペースも。

ギャラリーコーナーも十分なスペースが確保されています。

店舗内に専用のエスカレーター!

全体をグレー系の色彩・素材でまとめ、エキスパンドメタルや建築の耐火被覆材むきだしの雰囲気とも各ディスプレイは良くマッチしています。

4F店舗内の様子。

各フロア異なるテーマを設定し、3Fを都会的な「home」、4Fをラフな「yard」として展開。

写真で屋上庭園の奥に見えるのがgarageさんの4F。

屋上に連続する特別なスペースでした。夜は特にアーバンな雰囲気が漂います。

屋上テラスまでうまく活用したイベントなど、店舗立地を活かしてアイデアはさらに広がりそうです。

アクセスは、あおなみ線「ささしまライブ」駅から直結する歩行デッキで徒歩3分。

名古屋駅近くにお出かけの際には「グローバルゲート」、3〜4Fの「garage nagoya」さんへ一度足を運んでみてください。

blog category:etc.

other categories

2017 後期・秋学期

2017年度の「後期・秋学期」

お世話になっている2つの大学で、私の担当授業も先週より本格化してきました。

担当せていただく内容は、製図デザイン指導と座学のレクチャー。

それぞれ以前の経験から、内容の良いところは残し、改善してみようと感じた点はアップデートしながら望みたいと考えています。

学期については、大学によって「前期と後期」、「春学期と秋学期」と表現が異なります。

日本では、4月の新学期を「前期」とする大学がやはり多いと思いますが、9月スタートが多い海外の事情にも馴染ませやすい「春・秋」学期へと表記されるところも今後増えるかもしれません・・

写真1枚目の愛知工業大学では、「後期」の設計製図の指導を担当いたします。

どんな意欲的な学生さんと出会えるのか・・

あるいは、あまり積極的でない学生さんにも

興味を持ってくれる契機をつくることができるだろうか・・

など、楽しみと責任の重さを感じつつ、前期に引き続き後期もお世話になります。

ご一緒する常勤・非常勤の先生方、サポートしていただく大学院生のお二人、学生のみなさん

どうぞよろしく願いいたします。

こちらは中部大学での1枚。

レクチャー当日、早めに大学に向かってキャンパス内を歩くと、既存講義棟の改修工事が行なわれていました。

キャンパス内のメインストリートとなるピロティ部分の天井で、軽量鉄骨下地にボードを施工している最中・・

スナップ写真におさめ、ちょうど講義で「下地と仕上」の用語解説を予定したところのパワーポイントのスライドデータに急いで組込み、紹介してみました。

キャンパス内での工事中の風景は、現場実務を経験される前の学生さんにとって

実際の建築物のつくられ方、モノのしくみとして理解する絶好の教材だと感じます。

できるだけ身近にあるの建物事例からも素材を紹介出来ればと考えています。

中部大学では「秋学期」のスタート。

設計科目であるデザイン指導と、座学の構法講義を昨年度に引き続き行ないます。

学生さんと共に自分も毎年一歩づつでも進化したいものです。

関係する先生方、サポートしていただく製図準備室の方、学生のみなさん

2017年度の秋学期も、どうぞよろしく願いいたします。

blog category:大学・教育

other categories

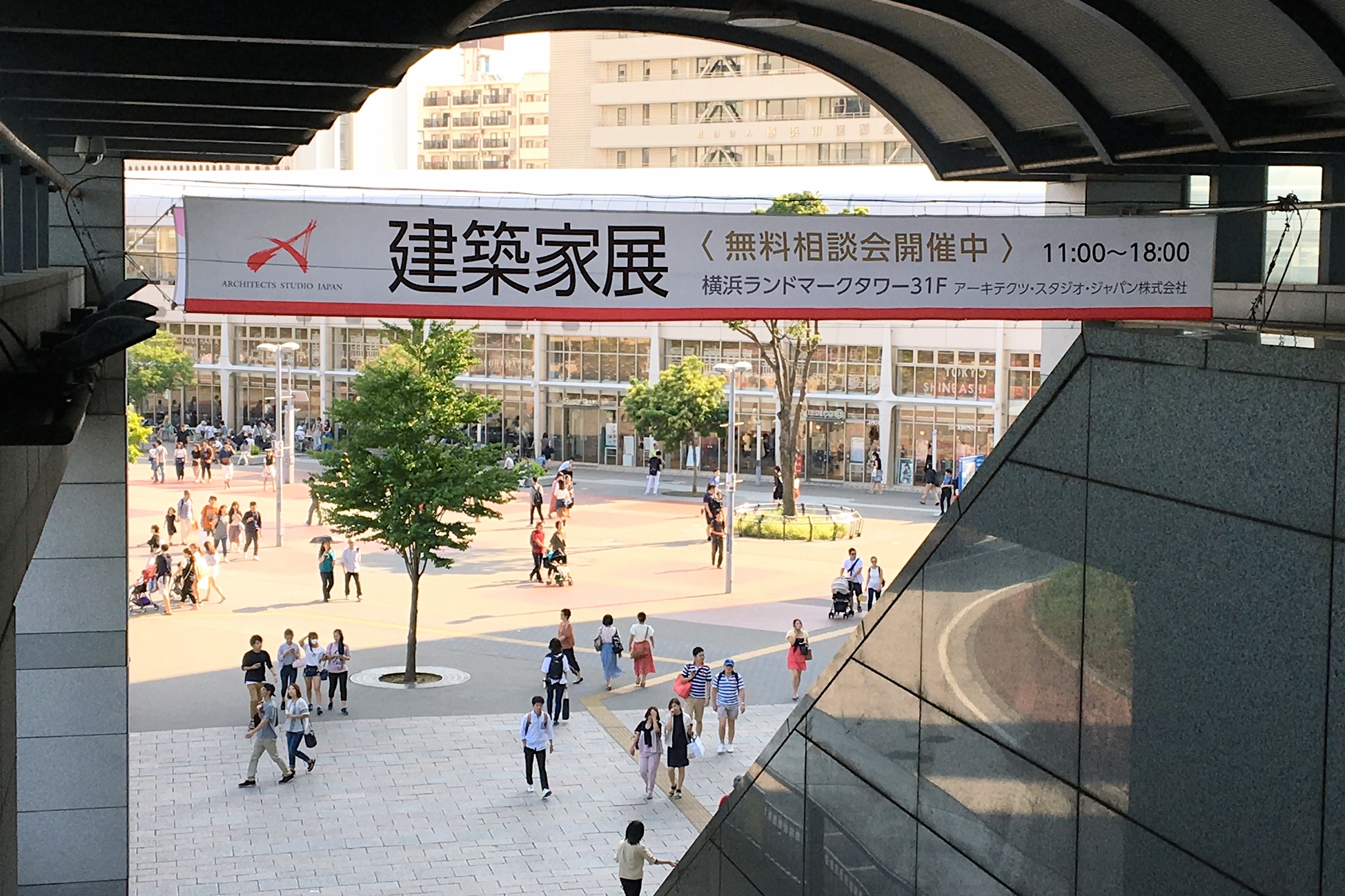

event/建築家25名の住宅実例展示・大相談会

建築家25名の住宅実例展示・大相談会

~自分にあった建築家が見つかる~

2017. 10/7〜10/15 横浜ランドマークタワー31F にて開催されます建築家展に参加させていただきます。

(hm+architects の出展は 10/11〜10/15)

開催日時:

10/07 (土)〜10/15(日)

時間は全日程共通 11:00~18:00 入場無料

開催場所:

ASJ YOKOHAMA CELL

神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2-1 横浜ランドマークタワー31F

神奈川エリア・首都圏を中心に活躍する、25名の建築家が参加します。

2週間の全日程とも 入場・相談無料のイベントです。

建築家との家づくりとは?

建築、住まいに関すること全般で知りたいこと、

ご興味、ご質問などございましたらお気軽にいらしてください。

イベントのサブタイトルにありますように

〜自分にあった建築家が見つかる〜

建築相談会となれば幸いです。

こちらの→イベント詳細情報をご確認ください。

blog category:出展イベント

other categories

建築家展に参加してきました

第80回建築家展

〜建築家との家づくり〜

弊社news記事でお伝えしていました建築家展に参加してきました。

(2017. 9/23〜9/24 横浜ランドマークタワー31F にて開催)

写真は、会場の入口から見た様子。ゆったりとした雰囲気の展示スペースです。

11名の建築家が、ご来場者の方にお話をうかがいながら

住宅の事例などをわかりやすく、写真や模型を展示して紹介させていただきました。

ご来場の方からは

「建築家(設計事務所)に相談するのと、ハウスメーカーさんに相談するのとでは、どんな違いがあるのですか?」

「庭のメンテナンスのことで聞きたいのですが・・」

「築25年の建物をリフォームすべきか、建替えた方が良いのか・・」

「◯◯坪の土地に新築を考えていますが、隣地の状況はこうなっていまして・・」

など、ご質問は様々です。

イベントでは、建築に関するどんな話題でも無料で相談できます。

誰に聞けば良いかわからないようなことがありましたら、こうしたイベントに足を運んでいただきますと、建築へのお考えが次のステップに進む契機となるかもしれません。

ご来場下さった方、イベント関係者の皆様、2日間どうもありがとうございました。

また私たち hm+architects は10/11〜10/15に

同会場にて開催される建築イベントにも出展のお声掛けをいただきました。

別途、お知らせ記事もUPしたいと思います。ご興味ありましたらお気軽にお立寄りください。

blog category:出展イベント

other categories

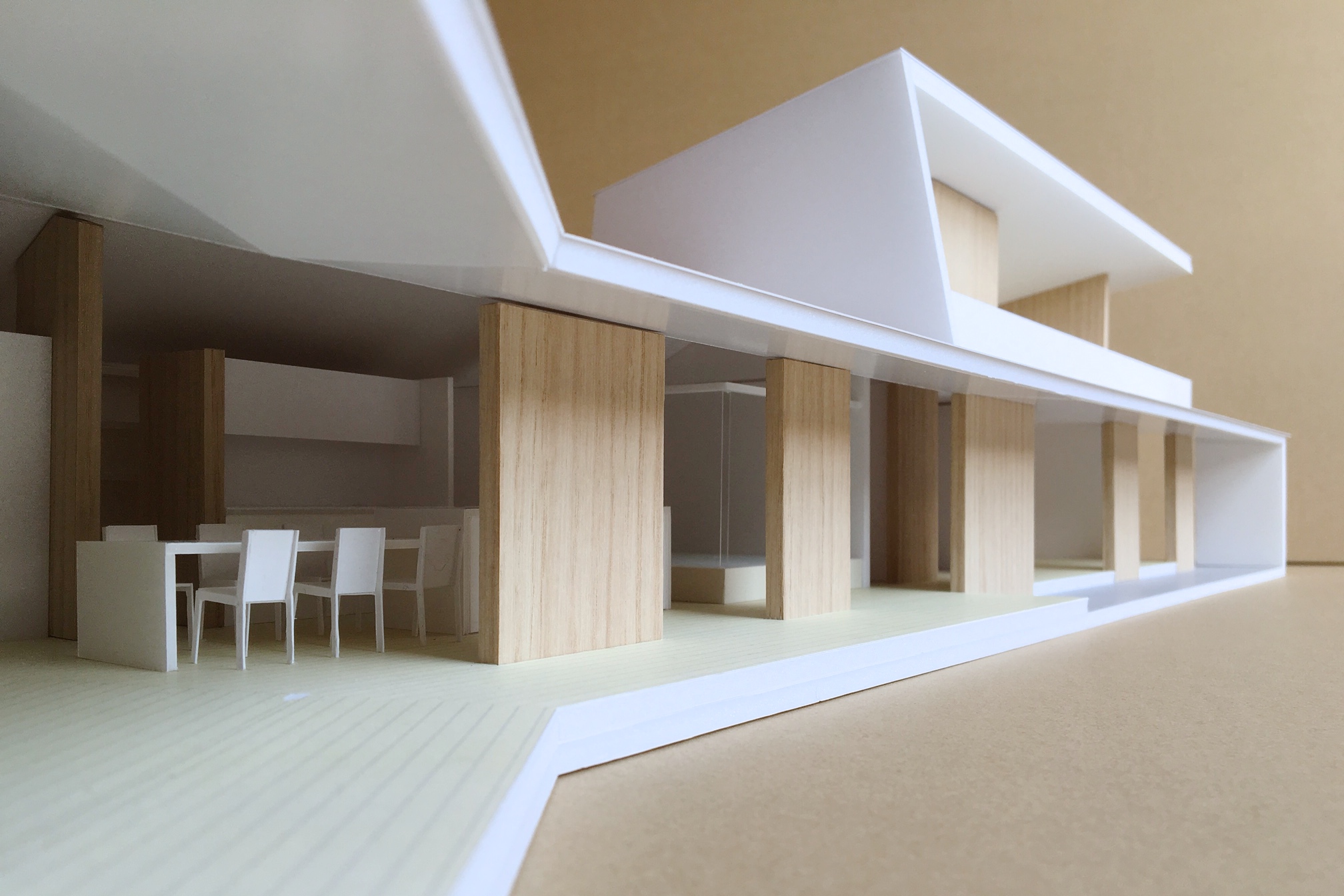

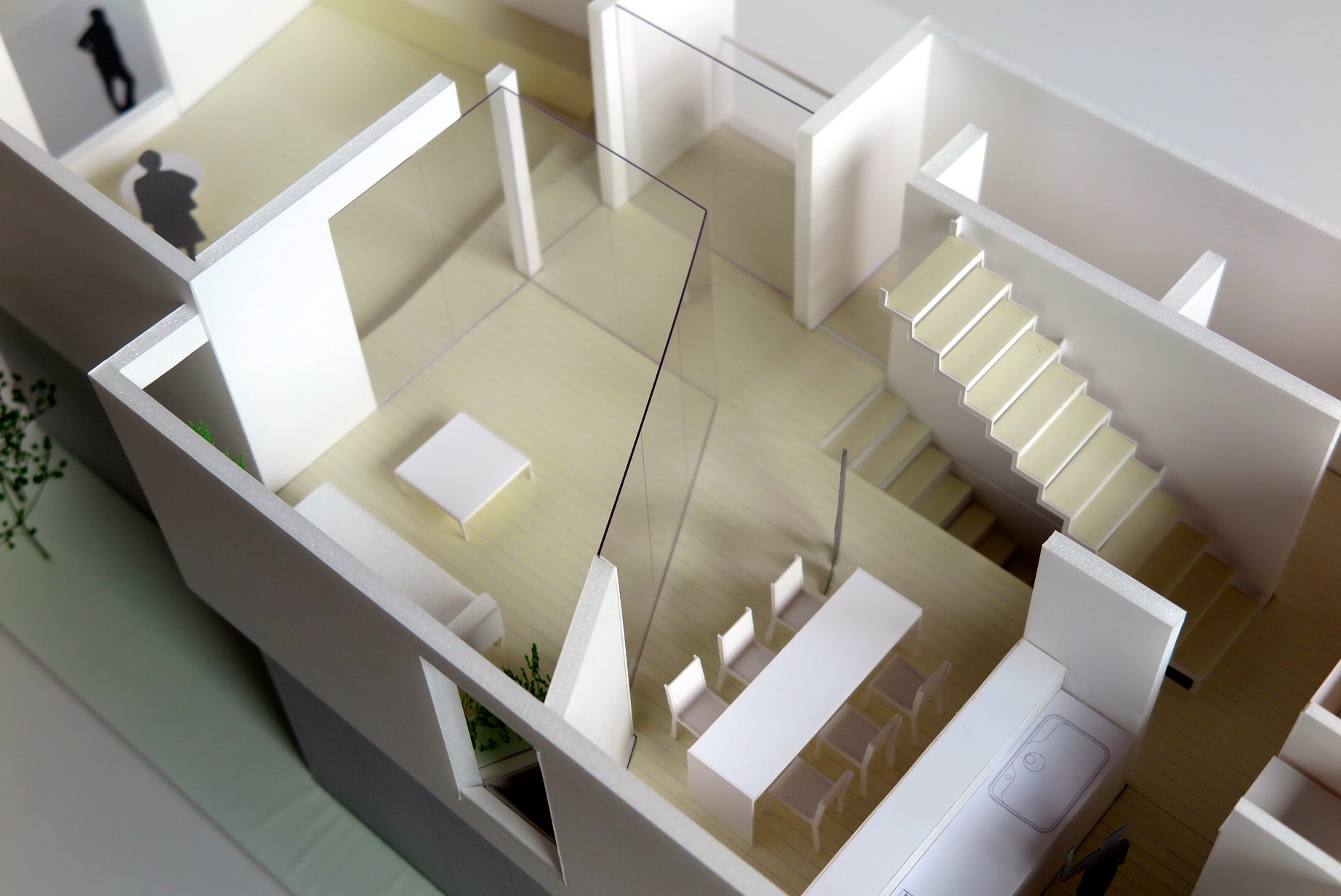

模型プレゼ

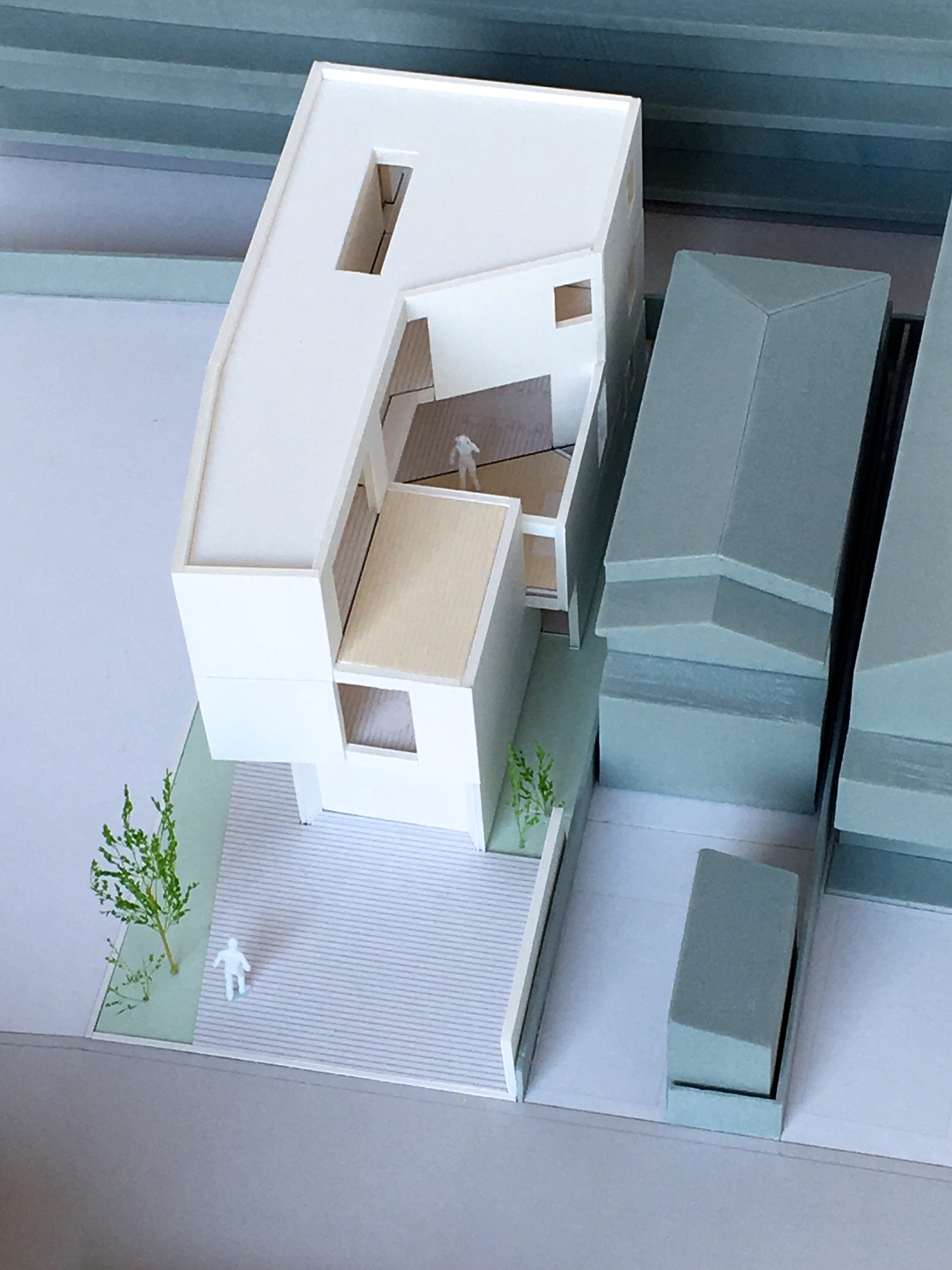

週末、愛知県で進行中の住宅Projectで、模型を用いたプレゼンテーションを行いました。

私たちの住宅の計画では、まずご家族の住まいに対するイメージ・リクエストをヒアリングさせていただき、計画地を確定されている場合は、敷地内とその周辺環境を拝見(調査)し、敷地に関係する建築その他の法令確認をします。

そしてこれらのご要望・敷地ほかの状況を重ねあわせ、諸条件のバランスを考えながら第1案を提案させていただくことからProjectは、はじまります。

続く検討でも、敷地のポテンシャルをできるだけ引き出すこと、建物内外の使いやすさ、日射や眺望、プライバシーへの配慮などから開く・閉じる角度や高さを考え、さらにご予算に合わせた規模調整を繰り返し行ないます。

今回の打合せでは、前回確認していただいた案に対し、更なる家事動線の効率化や、将来の家族構成や住まい方の変化に対応しやすいように・・といった個々のご要望に沿う案へとプラン調整したモデル(同時に規模もコンパクトに進化させています)を見ていただきました。

プレゼン前には毎回、設計で考えているイメージをクライアントのご家族皆さんと共有出来るといいなぁ という想いを模型に込めています。

きっと喜んでもらえる建築になるはず・・模型が語りかけてくれるかも。

でもどう受けとめてもらえるかは、直接お返事をいただくまで・・いつもドキドキします。

そして内容説明後クライアントご夫妻から、修正箇所の一つひとつ、良いですね!とお話いただけました。

ご満足いただけたかな・・という雰囲気が、言葉だけでなく表情などからも感じられる瞬間は、本当に嬉しいものです。

お子さんとご一緒の打合せでしたが、長い時間どうもありがとうございました。

私たちは、建築のご相談を受け、敷地を見せていただきますと、その日以降は、敷地内を隅々まで歩き回るようなイメージで、設計の案を模索します。

朝夕の光の動き、夏冬の温熱環境、建物内からの景色、前面道路や隣地からはどう見えるか、建物へ近づくアプローチの雰囲気はどうだろうか・・などなど(私たち以外の設計者も皆さん同様だと思われますが)考え続けてしまうものです。

そしてシュミレーションから導き出された案を、図面と模型で見ていただきます。

図面からだけでは立体的にイメージしにくいところ、光の受け方・見え方も模型がありますと、ご家族でイメージのズレが少なく共感が得やすいと感じています。それと同時に設計を考える私たちにとっても、設計を検証する上で非常に有効なツールでありますので、模型は主にこの2つの意味でとても重要なアイテムだと考えています。

アナログ作業のため一定の時間はかかってしまいますが、状況が許す限り、できるだけ丁寧に模型としてつくって見ていただくことを日々の作業で心掛け、実現に向けて一歩づつ前へ進んでまいります。

blog category:豊橋の住宅

other categories

打合せ

先週末は、愛知県内の設計打合せで新幹線を利用。

この日は下りたホームで何となく写真を1枚撮ってみました。

早朝から晴天に恵まれ、クライアントと共に打合せが気持ちよくスタートし

建築本体、各種設備(電気・衛生・床暖房)など、関係するご担当者と、時間と場所をずらしながら顔を合わせての打合せを行ないました。

イニシャルコストを抑えながら、同時に施工もしやすい設計に・・内容調整をしていきます。

建築の専門家であるクライアントとは、以前手掛けられた建築実例を見学させていただいて納まりなどの意見交換も行ないました。

夕方には、消防法上の扱いなども確認するため、自治体の消防署に足を運んで事前相談もさせていただき、話題の多い丸1日の打合せとなりました。

これからもクライアントと共に作業を進めていきたいと思います。

翌日は、新たなプロジェクトのスタートのため横浜へ。

クライアントの期待に応えられるよう一歩づつ、ご家族と共に前へ進んできたいです。

打合せを終え、思いがけず目にした横浜美術館前の景色がとても印象的でした。

お子さんと共に過ごす家族の休日・・アーバンライフをゆったりと楽しまれている自然な雰囲気が何だかとてもキラキラと美しく見えました。

水とともあるランドスケープ・・人が自然と集まります。

ちなみに美術館の外壁と柱には

アーティスト、アイ・ウェイウェイさんの作品(救命ボートと難民が実際に使用した救命胴衣を用いて、難民問題に関する大型インスタレーション)が展示されています。

作品メッセージと穏やかな横浜の空気感・・そのコントラストも味わい深いものがありました。

関東と中部圏、周辺環境やプログラム、暮らし方も異なる幾つかの計画に日々想いを巡らせています。

東へ西へと移動を伴う打合せにも幾分慣れて来ましたが

過ごしやすくなってきた秋から、これまで以上に気持ちを引き締めて設計に取組み、打合せを重ねていきたいです。

blog category:蒲郡の併用住宅

other categories

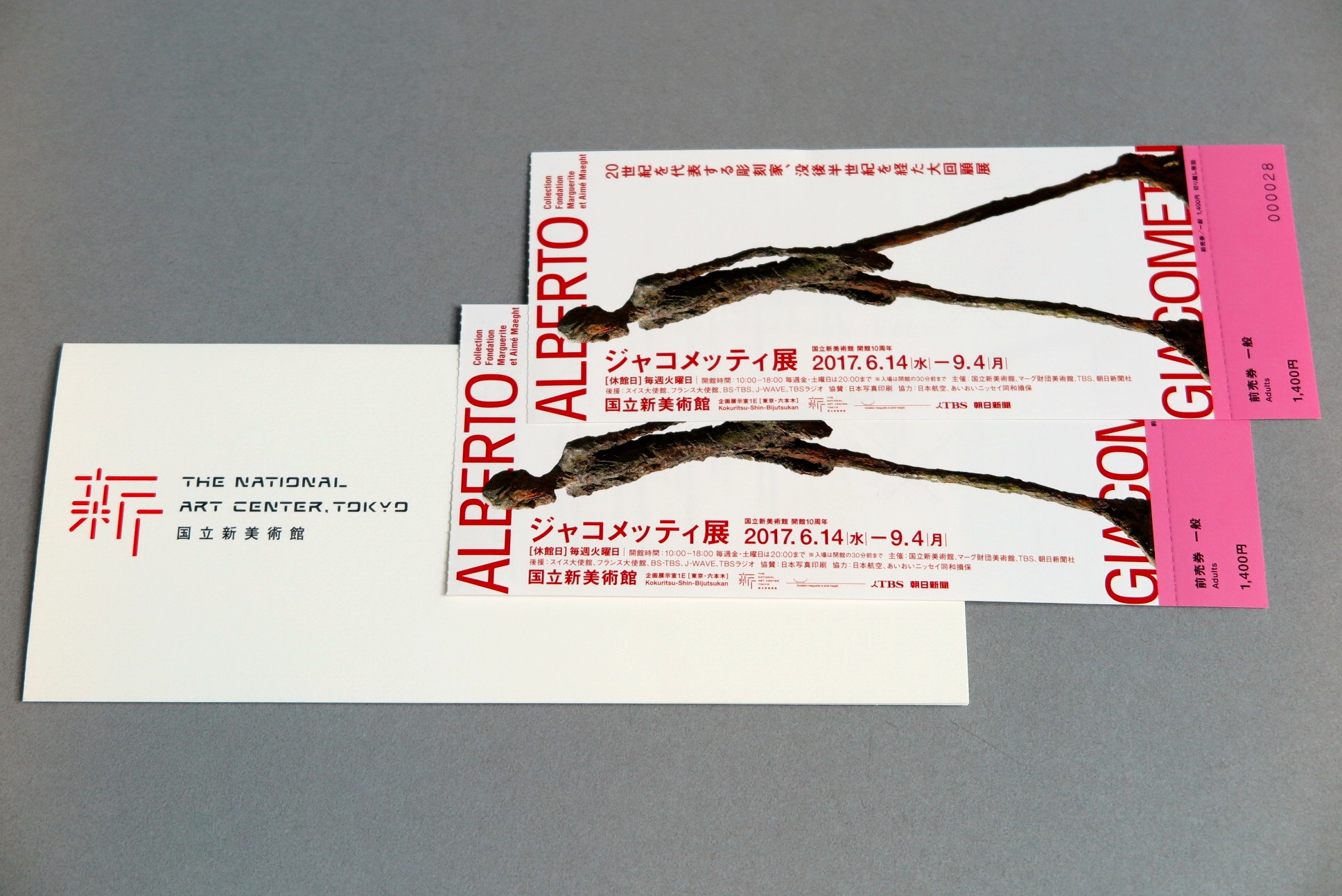

ジャコメッティ展

国立新美術館で2017年9月4日まで開催されていました

「ジャコメッティ展」へ行ってきました。

20世紀を代表する彫刻家、没後半世紀を経た大回顧展。

日本で開催されるジャコメッティ展としては11年ぶりの個展であり、初期から晩年まで、彫刻約50点、絵画約5点、素描と版画約80点が出品されるとのこと。

以前の告知で、これは見たい!と思い、自分としては珍しく前売りチケットを購入していました。

ジャコメッティの彫刻は時代ごとに変化しましたが、本展覧会では戦前・戦後あらゆる時代の代表作が一堂に会します。

実際に作品を拝見し、わずか数センチの小さな人物像や複数の人物を組み合わせた群像、細長い人物像までその作家の変遷を初めてたどることが出来ました。

ちなみに、今回の展覧会で特に楽しめたのは、音声ガイドの山田五郎さんスペシャルトークです。

ジャコメッティは、どうしてこのような特異な表現になっていった?

実存主義ってどういうこと?

などなど、わかりやすい例えを交えながらの軽快なトークが秀逸でした。

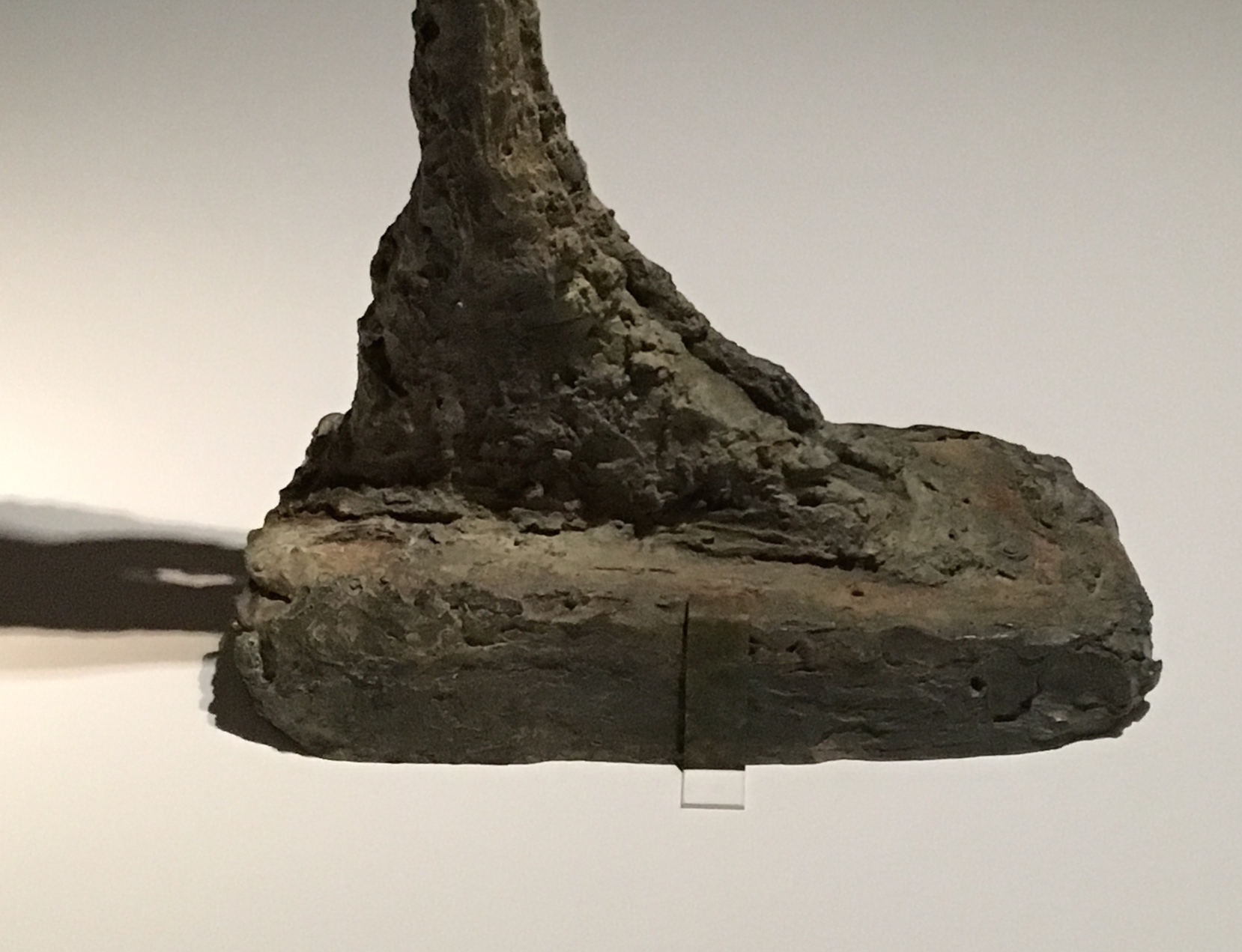

最後の展示空間のみ、撮影可能となっていました(↑写真)。

展示室に独特な空気感をもたらす、比較的大きな彫刻作品。

静止しているのですが、空間全体に何か変化を与えているようです。

どこにその力が蓄えられているのか・・

ジャコメッティは、見ることと造ることのあいだの葛藤の先に、虚飾を取り去った人間の本質に迫ろうとしました。その結果、人物の彫刻としては、どんどん細く長くなっていったようです。

しかし足元だけは、多くの時代・他の作品でも、大きく力強く地面をとらえていました。

こうでなければならない確信があったのでしょうが、なぜこうだったのか・・

建築設計でも、足元のつくり(デザインの仕方)次第で、建物の存在感、在り方そのものが良くも悪くも変質します。

重要なヒントが隠されているのでは?と

ちょっと足元の写真を撮ってみました(ただ撮っただけですが・・)。

本展覧会で、彫刻やドローイングで繰り返し登場する人物作品「ディエゴ」・・

モデルは、ジャコメッティの弟「ディエゴ」さんだと知りました。

個人的には何だか彼のことが気になりました。

ディエゴは、造形作家(主に動物彫刻をつくられた?)として、兄ジャコッメッティも認めるほどのセンスを持っていたそうです。

ジャコメッティは、モデルに長時間動かないことを求めるため、忍耐強くモデルを続けられる人は限られていたそうです。ディエゴはそんな兄の求めに耐えるモデルを務め、自身の創作よりも兄のサポートにエネルギーを注いだようです。

何だか穏やかで優しそうな人柄のイメージ・・どんな方だったのかなぁ。

兄の没後、依頼があって製作したディエゴの家具デザインへの評価が高まるなど、兄との比較では控え目だったのかも知れませんが、確かな才能がおありだったようです。

展覧会全体では、どの時代のアートワークも、実物の存在感は圧倒的でした。

来場前には知らなかった様々な作家のエピソードにも触れ、作品の捉え方も勉強になりました。

少し話はそれますが

国立新美術館(ホワイエ空間)の窓際には、休憩用のチェアが並んでいます。

セブンチェア、スワンチェアをはじめ歴史に残る、名作椅子を次々と輩出してきたデンマークを代表する家具メーカー Fritz Hansen(フリッツ・ハンセン)社のアイテムです。

この椅子のデザインは、同社で日本人として初のデザイナーとして抜擢された、紺野弘通さんによるもので、「RIN(リン)」と命名されています。

日本語の「凛=RIN」が名前の由来の通り、 洗礼された力強さと曲線の美しい佇まいです。

何度見ても、非常に高いレベルのプロダクトデザインに感服します。

ジャコメッティ展のあと、無駄を削ぎ落としていくような、こうした美意識は家具にも彫刻にも(建築にも)、時代を超えてどこか通じるものがある気がして・・勝手ながら

日本人デザイナー紺野さんの世界的なご活躍を、改めて誇らしく感じてしまいました。

blog category:展覧会等イベント視察

other categories

住宅改修の写真を追加しました

以前、私たちhm+architects で設計監理をさせていただきました

「覚王山の住宅改修」に写真を追加します。

以前の写真は、お引渡し時期が冬だったので植付け直後のガーデン改修写真でした。

それから半年ほど待って、緑が落ち着いて来た夏の写真を少々加えさせていただきます。

クライアントの改修リクエストは、既存建物はまだ十分に機能するため大幅に手を入れることなく、エントランスまわりのガーデンと、主要ないくつかの室内イメージを優しいヨーロヒアンテイストに変更したいというものでした。

▽before/改修前、既存住宅のエントランスまわり。室内が暗くなるほど南面の植栽が成長した状況。

▼after/既存の高い擁壁の一部を低くカットし、新たな仕上材にハンドメイドのレンガタイルを採用。門扉・植栽は改修工事で入れ替え、以前よりも開放的かつ優しいイメージに。

別の角度から。

▽before/改修前は、ガレージ奥テラスについて、手摺越しの視線が室内から気になる状況。

▼after/オリジナル製作のプランターボックスに植栽を配置し、テラス外観に緑を加えながら視線も制御できました。

関連記事: オリジナルのプランターボックス

▽before/改修前:リビング

既存床フローリング材は、「竹の集成材」にツヤのあるウレタン塗装。

この床のオレンジ系、ほか造作家具等のダークウッド系の色彩インテリアイメージを、明るいグレートーンにアレンジしたいというご相談でした。

関連記事(フローリング改修): リノベーション現場 04

▼after/既存床材、造作家具の塗装、カーテンの刷新といった、工事内容は効果的な改修ポイントに絞って全体イメージを整えました。

改修後のリビングは、ヨガ教室を行なうスペースとして運用されています。

関連記事: 「覚王山の住宅改修」ヨガ・スタジオへ

▽before/改修前:ダイニング

▼after/ダイニングテーブル・チェア、ペンダント照明、リネン素材のカーテンなどのコーディネート。リビング同様のフローリング改修と、造作家具でベンチソファを加えました。

▽before/改修前:主寝室

写真中央のウォークインクローゼット扉を無くしたプラン変更を提案させていただき、空間の広がりやイメージの変更、通風と採光もUPさせます。

▼after/一部のプラン改変と造作棚追加のほか、床材を既存のカーペットからオークの無垢材フローリングへ。また壁・天井面も塗装を加え、明るく清潔な白い空間へ変化しています。

ウェブサイト内、worksページ「覚王山の住宅改修」ではさらに解説を加えています。よろしければご覧下さい。

blog category:覚王山の住宅 改修

other categories

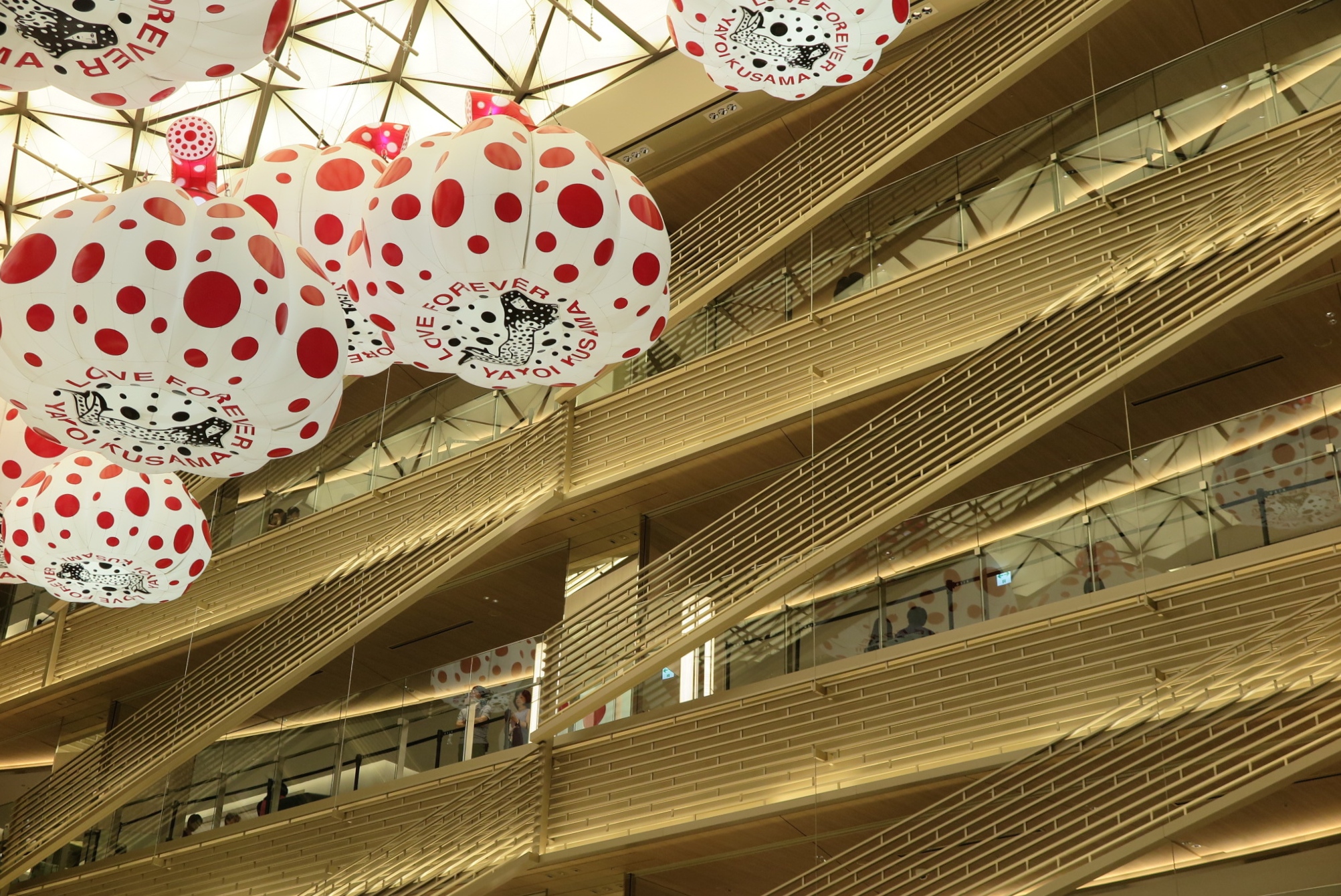

GSIX

GSIX/GINZA SIX

2017年4月20日のオープンから間もなく4ヶ月。

GINZA SIXのスナップ写真を少々・・

サインデザイン

↑1枚目の写真、ロゴタイプはグラフィックデザイナーの原研哉さんによるもの。

30年以上前から銀座でデザインに関わられた方のコンセプト、銀座という街の「軸性」が

ロゴタイプを中心とするVI(ヴィジュアル・アイデンティティ)に込められています。

建築のミニマルなデザインテイストに寄り添う、シンプルで大人っぽいデザインが秀逸です。

内部の吹抜け空間

インテリアデザインは、グエナル・ニコラさん。

以前のインタビューで

世界中から人々を招き入れる、インターナショナルな商業施設GSIXのインテリアには、日本のエッセンスを入れたかった。

とおっしゃっています。

吹抜け天井に3Dの和紙をあつらえて、自然の光を優しく透過させ、その光が全体に回るように。

階段の手すりにはルーバーを用い、竹をイメージした格子をあしらって・・

現地を訪れますと、アトリウムの人の上下移動は、吹抜けの両端部にあるエスカレーターがメインです。

しかしエスカレーター部分以外、利用者が水平移動するところにも斜めの格子デザインがダイナミックに巡っています。

人の流れ、躍動感がエレガントにインテリアデザインで示されていました。

施設内部では草間彌生さんの作品をはじめ、著名なアーティストのアートワークが注目されがちですが、

建築・インテリアのデザインにもご注目を。

屋上庭園

銀座の街をこの高さから一望することができるということで、特別な場所が開放されています。

百貨店をショッピング目的のみで巡るのではなく、もう少しリラックスして散歩できるイメージが施設に加わった印象です。

ただ、ランドスケープデザインについて

場所のポテンシャルが高いので、つくり方次第では更なる+αが提供出来たかも。

と個人的にはちょっと欲張った期待をしてみたり・・

ラグジュアリーブランド「のれん」ファサード

GSIXの建築デザインを手掛けられた建築家・谷口吉生さんの提案である「のれん」として

中央通りに独自のファサードを設けるショップは、

DIOR、VALENTINO、 CÉLINE、FENDI、 SAINT LAURENT、 VAN CLEEF & ARPELS の6ブランド。

そのうちの1つ、DIOR の外装デザインは、建築本体とともに谷口吉生さんによるものです。

日中の見え方。

近くで見ても、どのような仕掛けでこの波打つようなデザインがつくられているのか・・

白を基調とし、揺らぎを僅かな陰翳で・・エレガントなドレイプのような表現が印象的でした。

ライティングで輝く夜景。

建築、ブランドイメージ共に品格を感じさせます。

CÉLINE のセラミック

その他ショップのファサードでは

イギリス人建築家で国際的にご活躍の、デビット・チッパーフィールドさんが手掛けられたVALENTINO に話題が集まりそうですが・・

私が密かに注目したいのが CÉLINE のセラミックでつくられた外装です。

テラコッタ調の大型タイル。

この棒状のプロポーション、端部がコの字(CÉLINEさんの、Cの字?)のように鍵型となった形状、釉薬によって1つ1つ異なる繊細な色彩表現・・

ややマニアな視点ですが、タイルの生産技術を詳しく知る人が見れば、かなり難易度の高い仕事であることがわかります。

一見、派手さは少ないように感じるかもしれませんが・・

じっと見ていますと、建材そのもの、素材の味わいが、徐々に滲み出て来るような雰囲気があります。

CÉLINE ファサードについては、建築設計を鹿島デザインさんがとりまとめ、国内タイルメーカーが技術サポートしていたプロジェクトだったとのこと。

開発の事情を知る友人の話によりますと、タイルの開発過程で技術的に難しい場面もあったようですが、最終的な仕上がりには CÉLINE の関係者の皆さんも大満足だったそうです。

ちなみに、この最高難度の特注タイルは岐阜のタイル工場でつくられたもの。

近年、大型の特殊デザインタイルは、ヨーロッパの技術がリードする状況もありますが、

東京の銀座で、国際的トップブランドの顔となるファサードを

日本のデザイン・日本のタイル技術で実現しているところが何だかいい感じです。

著名な建築家やデザイナー、アーティストが個人名でメディアに大きく紹介される中、

こうした国内企業のデザインと技術、チームワークへの評価も高まって欲しいものです。

建築家 谷口吉生さんが全体のコンセプトで提案された

「ひさし」と「のれん」

日本人の美意識が各所に込められたデザインのメッセージは

GSIX を訪れた海外からの観光客、国内の一般利用者にどこまで届いてくれるのでしょうか。

建築の評価が確かなものになるまで、焦らずじっくりと待ちたいと思います。

blog category:建築視察

other categories

建築家の自邸兼アトリエ見学

先日、日本建築家協会 関東甲信越支部 住宅部会のイベント

3人の建築家が40代で建てた「自邸+アトリエ」建築見学ツアー に参加してきました。

神奈川エリア、東急田園都市線沿線3軒の建築家自邸を公開していただけるという企画で、住宅内部を見学出来る貴重な機会です。この地域で設計活動をされている建築家の 桜本将樹さん、中村高淑さん、高橋隆博さんが直接ご案内して下さいました。

・桜本邸(桜本建築設計事務所)

・中村邸(中村高淑建築設計事務所)

・高橋邸(アトリエ秀)

を巡るプログラムでしたが、私は都合で2件目から参加させていただき、中村邸と高橋邸の2つの建築にお邪魔しました。

冒頭の写真は中村邸の内観(2F ダイニングキッチン)、2点目は外観写真。

中村邸は竣工後約1年、コンパクトな2つのアトリエ:建築設計事務所のアトリエ(1F)、陶芸家の奥様のアトリエ(2F)が内包された地上3階建の建築です。

間口4m、奥行13.6m(約16坪)の細長い敷地に

RC造(1F)+木造(2,3F)の混構造のフレームを採用されていました。

特に木造部については、LVL(単板積層材)による木造薄肉ラーメン構造 という工夫が盛込まれたもので、

構造フレームの柱型、梁型を極力出さないおさまりを実現し、平面・高さともスペースを有効に活用する計画となっていました。

ちなみにRC造の1Fには、ショールームのようなつくりのガレージに

中村さんの素敵な愛車(車:Porsche 911、バイク:SUZUKI・KATANA)が置かれているため、竣工直後はバイクショップとよく間違えられたそうです。

内外ともに構造形式や建築材料を多彩に操る、建築家独自のコーディネートが際立つ建築でした。

次にうかがいました高橋邸は、竣工後13年、地上3階+ロフトの建築でした。

構造はRC造(薄肉ラーメン構造)のスケルトン、内部に木造のインフィルを軽く組み合わせた、こちらも個性的な構成。

家族の成長や変化に対し、将来 柔軟にカスタマイズ調整ができるような建築を意識して設計されたそうです。

おおまかには1Fを設計事務所スペース+臨時に開催されるイベントスペース、上階にはプライベートな居室が設定されていました。しかし実際の運用では、2Fのリビング・ダイニングスペースにまで、週末に外部の方を招いた様々なかたちの利用状況になっているとのお話でした。

お子さんの成長とともに、3Fプライベートルームの仕切り方を変化させて来た経緯も含め、大きな時間の流れの中で建築を捉えることができる解説をいろいろとお教えいただきました。

設計者としての想いと、利用者(住まい手)の想いを両立させた実例を見学することが出来、学びの多い見学会でした。

企画していただいた日本建築家協会の皆様、ご自邸を案内して下さった桜本さん、中村さん、高橋さん、どうもありがとうございました。

現在、弊社にご依頼いただいています実施設計中の「蒲郡の住宅」も、アトリエ併設の計画となっています。

より良い建築を生み出せるよう、こうした一つひとつの経験を日々の設計に活かしていきたいです。

blog category:建築視察

other categories

models/House in Owari

photo:hm+architects

blog category:尾張の住宅

other categories